輪機工程專業創新人才培養模式及其實訓平臺建設

,, , ,,

(江蘇科技大學 能源與動力工程學院,江蘇 鎮江 212003)

黨的十八大提出“發展海洋經濟,保護海洋生態環境,堅決維護國家海洋權益,建設海洋強國”,為我國的海洋戰略指出了明確方向。中國是第一造船大國,但并不是造船強國,創新型高層次人才缺乏是制約中國成為造船強國的關鍵因素之一。本世紀初,國際海事組織(IMO)強制推行新的EEDI能效法規及排放標準Tier 2于2013年生效,這對船舶輪機工程專業人才素質內涵提出了新的要求,且對具備較強科研創新與團隊協作能力的人才更加迫切與急需。

江蘇科技大學作為江蘇省惟一的造船大學和船舶行業重要的人才培養基地之一,輪機工程專業主要面向船舶設備的設計、制造及運行維護。為適應行業形勢的發展,江蘇科技大學近年來主動將行業新標準、新規范納入輪機工程專業課程教學體系與教學內容,進行全方位教學改革,深入開展船舶行業輪機工程專業人才素質內涵建設及其人才培養的探索與實踐。

1 構建5維一體的創新人才培養模式及課程體系

1.1 輪機工程專業創新人才素質的基本內涵

邀請船舶行業內重點用人單位、產學研合作基地舉行懇談會,精心設計“用人單位對大學畢業生的專業及能力要求情況調查問卷”,開展船舶行業人才需求調查。在連續幾年開展的調查中,充分把握了船舶輪機工程專業專業人才的基本需求和發展態勢,并以新的IMO規范及排放標準為切入點,總結出我國船舶行業輪機工程專業創新人才素質內涵的基本組成和特點,清晰地界定了其基本內涵,為不斷完善輪機工程專業人才培養模式和課程教育體系打下堅實的基礎[1]。

船舶輪機工程專業創新人才素質基本內涵為:面向行業重大需求,具有深厚的理論基礎(思想政治、英語、數學、計算機、力學、材料及工程制圖)和船、熱、機、電相結合的專業知識,掌握新的IMO能效法規與船舶節能減排技術,具備較強實踐動手能力、科研創新能力,團結協同精神和良好心理素質。

1.2 輪機工程專業的培養方案與培養要求

本校輪機工程專業人才培養目標為:培養德、智、體、美全面發展,掌握專業領域內的工程科學技術基礎理論和相關專業知識,具備寬廣的熱、機、電、管理基礎知識,科學的思維方法和創新能力,面向船舶、海洋工程及其配套設備等領域相關企事業單位,能夠從事輪機系統設計、制造、監修、監造、設備維護與管理等方面工作,具有較強實踐能力和創新精神的輪機工程應用型高級工程技術人才。

輪機工程專業培養要求包括:系統地學習船舶、海洋工程主輔動力機械、設備及裝置設計、制造、檢測、控制、運行、維修和管理以及技術開發方面的基礎理論、專業知識和基本技能,在思想、品格、專業素質和文化修養等方面得到全面發展。具體包括以下10個方面:①具有正確的人生價值觀念、良好的公民道德修養和社會責任感;具有較寬的學科視野,較高的綜合文化修養及科學、人文精神;②具有獨立、清晰的科學思維能力和良好的語言、文字表達能力;具有良好的思想道德修養、法律意識以及高度的社會責任和團隊精神,具有良好的溝通與交流能力;③掌握以工程熱力學、流體動力學、傳熱學為主要內容的工程熱物理方面的基礎理論知識及基本實踐技能;④掌握以工程圖學、工程力學、機械設計、機械制造技術、計算機輔助設計為主要內容的機械工程方面的基礎理論知識以及基本實踐技能;⑤掌握以電工電子技術、測試技術和自動控制基礎為主要內容的電工電子及電氣控制方面的基礎理論知識及基本技能;⑥掌握船舶、海洋工程主輔動力機械、設備及系統的基本原理以及設計、制造、試驗、檢測、控制、運行、維修與管理方面的專業基礎知識和實踐能力;⑦具有一定的專業社會實踐經驗,具備較為全面的職業素養;⑧具有良好的自主學習能力,樹立終生學習意識,能夠善于運用所學知識獨立發行問題,分析、解決問題,具有開拓創新精神;⑨具有國際意識,能夠較好地使用一門外語進行學習和交流;⑩養成終身體育鍛煉的意識和習慣,具有強健體魄、健康心理和健全人格。

1.3 5維一體(TCTIC)的人才培養模式

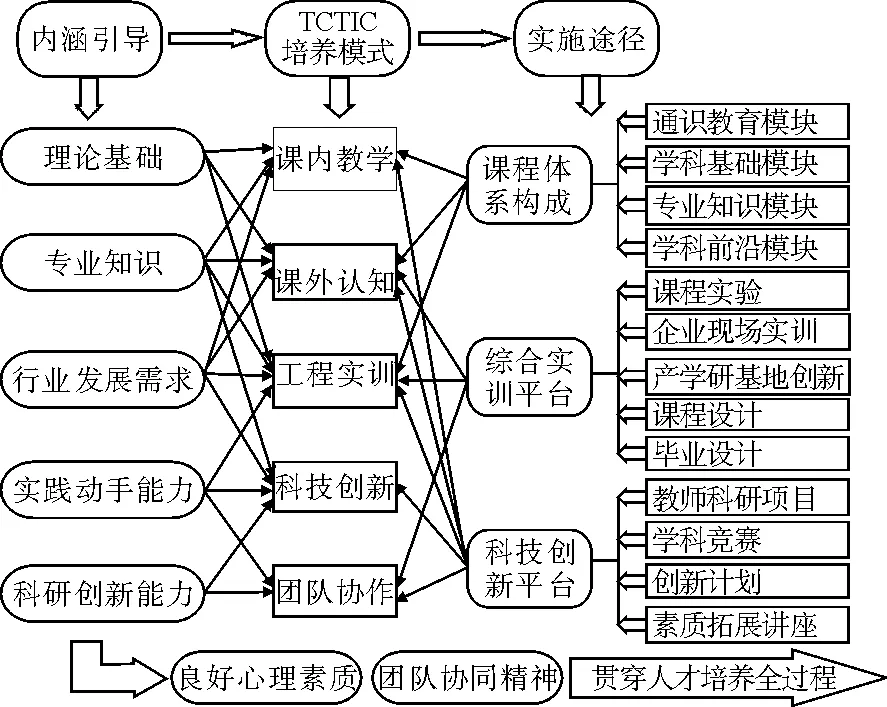

在行業人才素質內涵導向的基礎上,結合國內同類高校相關專業的人才培養現狀,合理定位,審慎地提出了“課內教學(Teaching)、課外認知(Cognizing)、工程實訓(Training)、科技創新(Innovating)、團隊協作(Collaborating)”5維一體(TCTIC)的多層次、多維度、網絡化的人才培養模式,見圖1。

圖1 5維一體(TCTIC)人才培養模式

其中課內教學活動圍繞教師理論教學與學生自主研究性學習展開;課外認知圍繞校內實驗、專業教育、學術講座、企業實習等環節展開;工程實訓通過金工實習、開放性選修實驗、柴油機拆裝大賽、綜合實訓、畢業設計等環節展開;科技創新通過大學生各類社會實踐與科技競賽,“本科生創新計劃”,政產學研基地的科研訓練和教師科研等活動展開;團隊協作采用教學實驗實習中的分組協作、分組討論及相關科研活動分工負責等實施,培養學生的協作精神和團隊意識。

圍繞TCTIC人才培養模式的教育理念,積極倡導教師開展研究性教學、案例法教學等教學手段和方式,增強教學的趣味性、實用性和前瞻性,激發學生學習的自主性;通過倡導學生遵循研究性學習規律,有引導、有重點地開展實驗教學、綜合實訓、專業實習以及科技競賽的改革與探索,培養大學生實踐動手能力、科研創新能力,團結協同精神和良好的心理素質。

將卓越工程師培養課程體系知識結構模塊化[2-3],緊扣國家能源發展戰略及船舶行業核心要求,增設船舶規范、能效法規及排放控制標準等知識模塊,在教學實踐中彰顯創新人才素質內涵與行業發展緊密聯系的特征,摸索出TCTIC人才培養模式實現矩陣,形成具有鮮明行業特色的以教學、認知、實訓、創新為主線的課程體系。

2 構建高水平校企合作工程實訓與科技創新中心

為了實現輪機工程專業人才培養目標,在構建5維一體(TCTIC)人才培養模式的基礎上,通過先后與船舶行業內技術領先、產品超前的滬東中華造船(集團)有限公司、鎮江中船設備有限公司等10多個企業簽訂實習基地,與江蘇熔盛重工集團公司共建了國家級大學生校外實踐教育基地,共建“江蘇省船舶與海洋空調冷凍工程技術中心”、“江蘇省船舶測控工程技術中心”、“江蘇省傳動裝置減振降噪工程技術中心”等3個江蘇省工程技術研究中心,與江蘇兆勝空調集團等行業內大型企業建立了7個江蘇省企業研究生工作站。從而密切跟蹤船舶行業技術發展前沿,并與實踐教學相結合,發揮大學生自主學習、自我創新、團結協作的特點,努力實踐人才素質基本內涵導向的人才培養模式及課程教學體系。

以校內各專業實驗室為基礎、以校內外工程技術中心為紐帶、以校外政產學研基地為拓展,遵循輪機動力類創新型高層次工程技術人才素質內涵的特征,全面推行研究型學習方法,構建“專業實驗室-工程技術中心-政產學研基地”良性互動的大學生實訓和科技創新平臺,從而使輪機動力類專業學生的素質內涵建設及工程創新能力培養有了實質性的載體和保障。

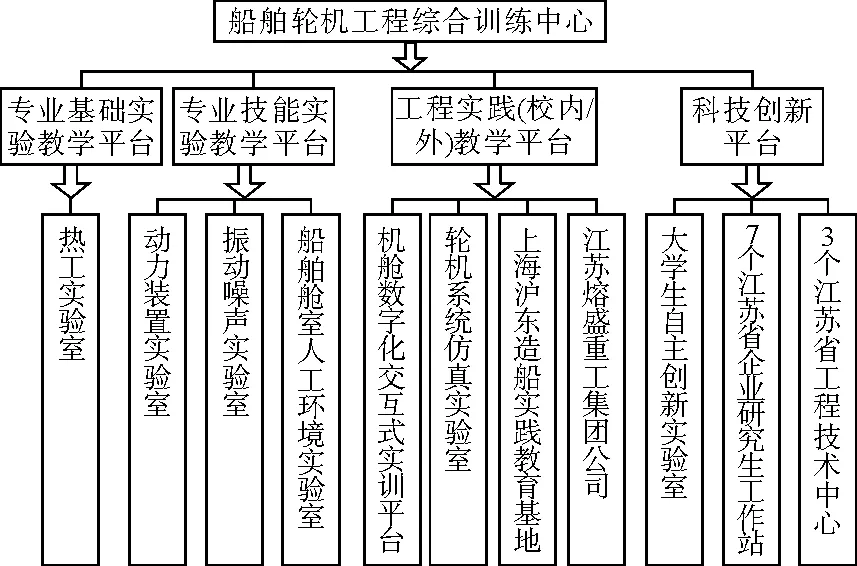

輪機工程專業大學生工程實訓和科技創新平臺經過多年的建設,已建成輪機工程專業基礎實驗教學平臺、專業技能實驗教學平臺、工程實踐(校內/外)實踐教育平臺、科技創新實踐教學平臺四大教學平臺(見圖2)。各平臺自成體系,涵蓋了輪機工程專業基礎實驗教學體系、專業素質培養實驗教學體系、工程實踐能力提升實踐教育體系以及科技創新潛力發掘教學體系,實現了實驗資源的整合與優化,共同組成了輪機工程專業的綜合實驗教學體系,為培養學生的綜合認知能力、實踐動手能力、工程設計能力和科技創新能力提供了條件支撐和運行保障。

圖2 輪機工程實踐訓練與科技創新中心體系

以機艙數字化交互式實訓平臺為例,該平臺以船用柴油機、船舶輔機、制冷原理與設備、供熱工程與鍋爐、流通輸配管網、消防工程、船舶管路設計基礎、計算機輔助舾裝生產設計等船舶輪機系統設計基本理論為基礎,強化學生對現代船舶先進制造技術的理解和掌握,并以此為基礎從傳統輪機設備的安裝工藝、裝配方法到先進的單元化、模塊化安裝工藝,從傳統舾裝模式到現代的預舾裝模式,從精益設計、精益制造到準時生產、從庫存管理到納期管理等,以船舶主輔機典型系統設計與制造對象,結合具體船型設計,訓練學生的靈活處理現場工藝與現場工程問題的方法和能力。

通過數字化交互式實訓,輪機工程專業大學生可在現有的專業理論基礎上學會使用專業的船舶數字化設計軟件進行船舶輪機系統的設計與開發,了解船舶數字化設計軟件的基本操作,掌握輪機系統設計的基本方法和基本要求。在虛擬的環境中對設計的輪機系統進行單元化、模塊化組裝,檢驗設計的合理性,并通過與實例比較,找出設計與規范要求的差距,從而積累實際設計經驗,提高就業競爭力;以認識實習和生產實習為目標的仿真實訓使學生認識船廠、船舶的制造過程和船舶的內部結構,通過平臺向學生動態展示船廠的合理布局,船舶的制造流水線,船舶的分段制造過程、總組過程、場地物流的流通情況等。

輪機工程實踐訓練與科技創新中心體系通過多年的建設,大學生通過進入相關的骨干企業開展認識實習、生產實習,社會實踐、課程設計[4]以及畢業設計,全面培養大學生的專業技能、專業工具應用水平、團隊協同精神及良好的個人素質。近3年400余名大學生經工程實訓及科研訓練,實踐能力、創新能力、團隊協作能力顯著提高。

3 舉辦和參與大學生創新活動,構建創新能力人才培養機制

依托輪機工程實踐訓練與科技創新中心,大學生通過進入相關的骨干企業開展認識實習、生產實習,社會實踐、課程設計以及畢業設計,全面培養大學生的專業技能、專業工具應用水平、團隊協同精神及良好的個人素質,并將創新能力培養、團隊協同精神和良好心理素質貫穿大學生人才培養的全過程。組織一年級學生到船舶行業相關企事業單位參加社會實踐,加深學生對船舶行業的認識,培養學生對本行業和專業的認同感;積極引導二、三年級學生參與院級大學生創新計劃項目,培育學生的科技創新能力和團隊協同精神,訓練一年后畢業班學生再以較高水平和團隊形式參與校級大學生創新計劃項目,從而取得較好的成績。

為了努力提高參賽普及率,全面培養大學生的專業技能、專業工具應用水平,激發大學生的創新能力,學校每年舉辦大學生柴油機拆裝大賽、大學生節能減排大賽、制冷空調行業大學生科技競賽等行業特色的大學生創新活動,使部分優秀人才脫穎而出,并擇優推薦參與江蘇省機械創新設計大賽、全國大學生節能減排大賽、中國制冷空調行業大學生科技競賽等活動。

依托輪機工程實踐訓練與科技創新中心,通過構建的創新能力人才培養機制,歷年來我校輪機工程專業大學生在全國大賽中取得了較好的成績,僅2013年獲得中國制冷空調行業大學生科技競賽三等獎1項,全國大學生節能減排大賽二等獎2項(學校獲優秀組織獎),全國大學生水利創新設計二等獎1項,全國人工環境工程學科獎學金大賽優秀獎1項。

4 結論

為適應國際海事組織(IMO)能效、排放法規新要求,結合國內造船企業的發展及人才需求,界定了船舶行業輪機工程專業創新型工程人才素質的基本內涵;構建了5維一體(TCTIC)的創新人才培養模式;構筑了層次豐富的大學生綜合實訓和科技創新平臺。所總結的面向船舶行業的輪機工程專業創新人才培養模式,可與相關院校人才培養模式交流,共同提高。

[1] 陳永志,王 克,趙在理,等.STCW公約馬尾拉修正案對輪機工程專業人才培養的影響及對策[J].船海工程,2012,41(6):122-125.

[2] 龔建龍.熱能與動力工程專業實踐教學改革的探討[J].實驗技術與管理,2007,24(9):111-113.

[3] 林 健.談實施“卓越工程師培養計劃”引發的若干變革[J].中國高等教育,2010(17):30-32.

[4] 姚壽廣,路詩奎,陸金銘,等.熱能與動力工程專業課程設計教學改革的探索與實踐[J].大學教育科學,2003(2):39-42.