船舶類人才對江蘇船舶行業發展的支撐作用分析

,

(江蘇省無錫交通高等職業技術學校,江蘇 無錫 214151)

目前,江蘇省修造船及配套廠職工人數有10多萬人,在這10萬人中,技術人才2萬人,占20%,管理人才1.5萬人,占15%,技術工人6.5萬人,占65%。其中各類人才的內部結構如下。

1)技術人才學歷結構中,本科以上1.02萬人,占51%,專科生0.45萬人,占22.5%,專科以下0.53萬人,占26.5%。

2)管理人才學歷結構中,本科以上0.46萬人,占30.7%,專科生0.41萬人,占27.3%,專科以下0.63萬人,占42%。

以上兩類人才中,專科以下的人數明顯偏多。特別是生產第一線的管理和技術人員,大多是專科學歷。

3)技術工人群體結構。高級技師0.026 7萬人,占0.41%;技師0.273萬人,占4.2%;高級工1.846萬人,占28.4%;中級工2.509萬人,占總人數的38.6%;初級工1.845 4萬人,占28.39%。

技術工人學歷結構為:大專以上0.728萬人,占11.2%;中專2.041萬人,占31.4%;初中及以下3.731萬人,占57.4%。(以上數據不含外包工。據江蘇揚子江集團提供,其本廠職工約5 000人,外包工約12 000人,比例約為1∶2.4。)

這類人才中,初中及以下學歷人數偏多,高、中、低級技術工人的比例數為1∶6.16∶14.53,而世界平均為1∶3∶6,發達國家為2∶4∶5。受教育程度不同,說明勞動者素質的高低,反映企業的整體競爭實力。

從以上數據不難看出,我國雖已躋身世界造船大國,江蘇省已是造船大省,但是歸根結底還停留在“人海戰術”階段,人才緊缺問題不可忽視。

1 江蘇省船舶類專業設置情況

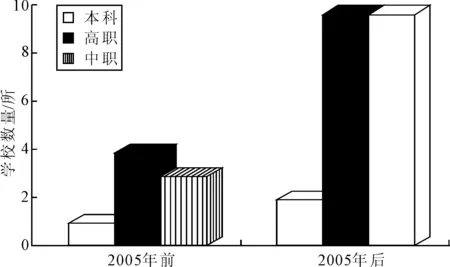

任何地區經濟發展都離不開人才,都離不開教育的支撐,同樣,江蘇船舶行業的發展,離不開船舶類教育的支撐。在2005年之前,江蘇船舶業人才匱乏,全省共有8家院校設有船舶專業,其中本科1所,高職4所,中職3所,遠不能滿足江蘇造船業的發展。

根據國家《船舶工業中長期發展規劃(2006-2015)》、《船舶工業“十二五”發展規劃》、《江蘇省“十二五”工轉型升級規劃綱要》和《江蘇省船舶工業“十二五”規劃》,將長江三角洲造船基地建設成為世界級造船基地,需要人才和技術的支撐,許多院校紛紛開設了船舶類專業。截止到2012年12月,全省共有22家院校設有船舶專業,其中本科2所,高職10所,中職10所,為建設成為世界級的造船基地提供了有力的人才支撐,見圖1。

圖1 2005年前后江蘇省開設船舶類專業學校情況

船舶類專業的人才培養主要有4個層次,碩士、本科、高職、中職。各層次專業設置和招生人數情況見表1。各院校每年在省內招收學生共3 500人左右,滿足各造船企業對人才的需求。

表1 江蘇省船舶類專業在省內招生情況 人

2 揚泰造船班情況分析

江蘇省無錫交通高等職業技術學校是一所擁有50多年歷史的高職學校,船舶工程技術專業是該校的骨干專業和重點專業,是江蘇省十二五品牌專業,十五、十一五高職示范專業,培養的學生遍布各大造船企業。

揚州和泰州一帶擁有許多民營小船廠,主要從事內河船舶的制造,近年來國家造船業快速發展,高等學校培養的人員缺口很大,從高等學校畢業的年輕人,愿意到中小船舶企業,特別是民營中小企業的幾乎沒有,造成技術人員的短缺十分嚴重。為了改觀造船人才的現狀,2005年,江蘇地方海事局決定和江蘇省無錫交通高等職業技術學校聯合舉辦揚州造船班,為企業量身訂制的人才培養模式,解決企業難題,為行業發展實行 “門到門”的服務。這種培養方式得到了企業的支持,并且于2008年開設了第二期揚泰造船班,這種人才培養模式得到了湖州船檢部門的認可,并于2009年開設了湖州造船班。

2.1 人才分析

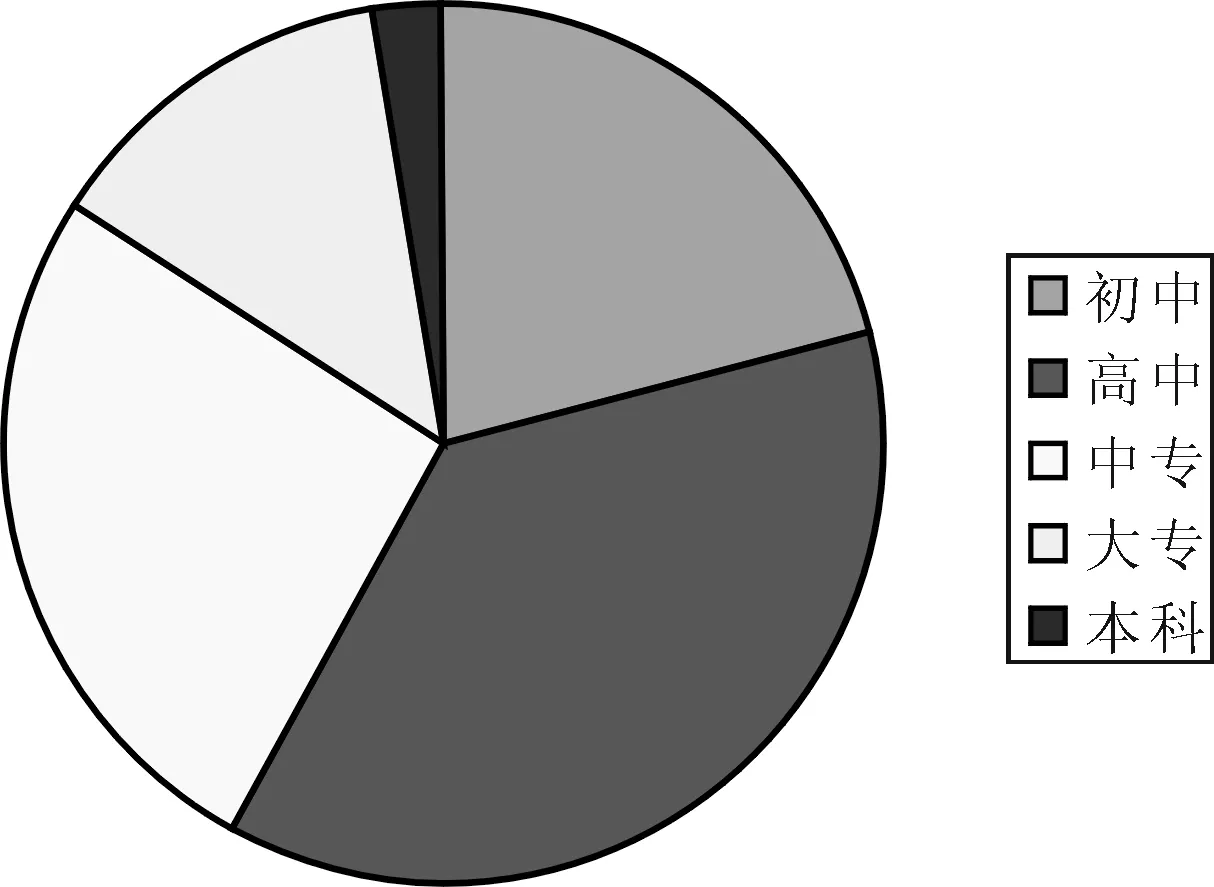

第一期揚泰造船班共41人,第二期揚泰造船班共38人,下面以第二期人員情況進行分析。入學前,38人的文化程度從本科到初中,共5個層次,其中本科1人,大專5人,中專10人,高中14人,初中8人。入學前文化程度情況見圖2。

圖2 入學前文化程度情況

2.2 就業崗位情況

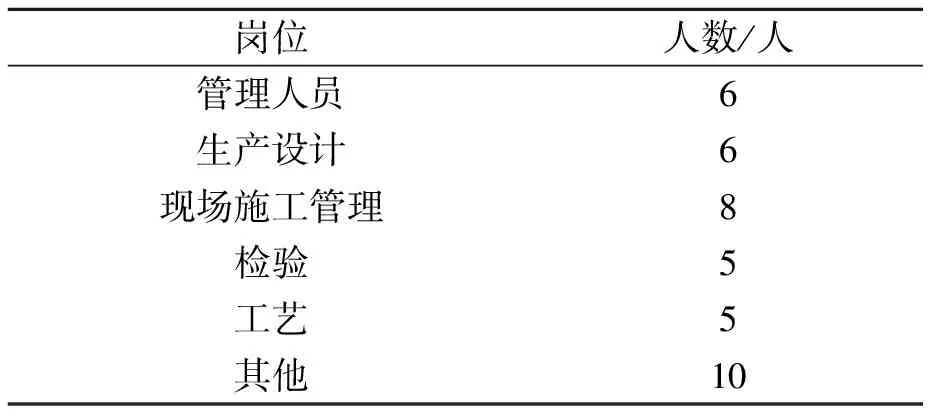

揚泰造船班培養的學生學歷屬于高級技工,雖然層次比較低,但是所教的知識和技能都是根據企業需要量身訂制的,所以已有本科、專科學歷的學生還要來參加學習。在校三年主要教授的課程有船舶手工放樣、計算機放樣、船體制圖等課程和技能,畢業后,這些學生大多在生產一線,已經成為各單位的骨干力量,從事生產設計、現場施工管理、現場檢驗等工作。學生的就業情況見表2。

表2 揚泰造船班學生就業崗位情況

3 人才對船舶行業的重要性

江蘇船舶工業已經初步形成品種齊全的船舶產品體系和專業化、特色化的船舶產業鏈格局。但是造船模式、造船手段和工業水平與日本、韓國相比還有一定的差距,船舶產業鏈管理基本還是粗放式的管理模式,船檢人才相對缺乏,船舶配套業發展相對滯后,船舶配套業生產設備相對于日韓還是有一定的差距,船舶配套業的生產規模和全球銷售服務網絡還有待進一步擴大。

隨著世界經濟危機和世界航運市場的極度低迷,2012年江蘇造船業也進入了嚴冬,而韓國承攬的訂單,以LNG(液化天然氣)和離岸設備等高附加值船為主,2012年韓國全年新船訂單量逆轉中國,確保連續2年世界第一位置。因此,我國造船行業的洗牌勢所必然,一些設施簡陋,技術差的企業將面臨被淘汰[1-2]。

中國造船之所以能躋身世界強國,除了船舶設計、生產技術、管理水平有突飛猛進的發展之外,最具競爭力的恐怕就是造船成本,說到底就是人力資源的成本非常低,造船企業的傳統專業技術人才較多,專業結構缺乏彈性,復合型高新技術人才少,高學歷、有理論、懂技術、善管理、會經營的高級技術人員和管理人才偏少;第一線高技能技術工人缺乏,這些都嚴重制約了企業新技術的彩、推廣,也限制了企業的產品開發和生產經營整體水平的提升[3-4]。

4 建議與對策

要保持船舶企業原有的市場優勢,必須提高造船技術和造船質量,這需要人才和技術的支撐。

4.1 充分利用科研機構,開發新技術

我國國內的訂單仍主要集中于散貨船領域、技術含量低、勞動密集型,要利用江蘇船舶設計研究所、702研究所等科研機構,開發超大型礦砂船、集裝箱船、LNG等高技術船舶的船型,并向海洋工程裝備技術領域進軍。

4.2 加強造船精細化管理,提高造船質量

全球從事造船的國家實施管理精細化做得最好的是日本,其次是韓國,也就是世界造船強國的兩個國家,充分說明了造船管理精細化是造船企業的必經之路,也是想做造船強省的必經之路。南通中遠川崎是引進的日本川崎的管理模式,由精細化管理帶來的效益是比較成功的。

目前,江蘇各院校共開設有20多個船舶類專業,但是還沒有造船精細化管理方面的專業或方向,根據調研,大部分企業都缺少這方面的人才,有些院校也有設想開始開設這方面的專業或方向,可以通過企業和院校合作,共同培養這方面的人才,

4.3 充分利用院校的力量,提高人才素質

隨著造船技術的發展,對生產工藝、經營管理和工人素質的要求越來越高,企業工程技術人員和熟練工人的知識結構和能力水平,制約著船企走向國際市場的能力,院校的培養要轉向學歷教育與非學歷教育并重、職前和職后培養并重,提高教育資源的使用效率,提高江蘇造船人力資源的綜合素質。

考慮造船技術提高的因素,船舶行業對技術類人才、管理類人才、第一線管理人才及高級技師技工類人才的需求比例約為:6∶1∶10,所涉及的專業包括船舶類、動力類、機械類、電子電工類、材料類、行政管理、經濟管理、市場營銷、外語等各大科類,填充這一人才缺口的基地,絕大部分應該是專科層次的高職高專院校,因此,大力發展高職教育,特別是與船舶行業相關的高職教育,具有廣闊的市場前景。

4.4 加強師資隊伍建設,為行業發展提供保障

學校師資隊伍的素質決定著培養的船舶人才的水平,特別培養一線技術人員的高職院校,要重點加強“雙師型”教師的培養。一方面要鼓勵教師加強學習,考取技能證書;另一方面要注重教師綜合素質的提高,尤其要注重教師知識更新、教學創新、科研能力,教師不能停留于書本,要深入企業,學習新的知識和技術,樹立終身學習的觀念。

4.5 加強與高校的合作,引進人才

船舶企業要重視與高等院校的校企合作,主動爭取并加強與高校的合作,共同制定和實施人才培養計劃,不斷加大產學研結合的力度,積極探索人才培養的新機制。船舶企業要更加主動積極地參與到船舶人才的培養進程中來,采取訂單培養、定向培養、委托培養等多種方式,做好人才儲備,利用江蘇省內高校林立、船舶類高等教育、職業教育較為發達的優勢,促進江蘇船舶行業的發展。

4.6 企業要多形式、多渠道培養人才

對于職工學歷層次普遍較低的船舶行業來說,繼續教育是船舶行業人才開發的一個不可忽視的組成部分。堅持一手抓技能培養,一手抓學歷教育,將持證上崗和在職培訓相結合,全過管開發船舶行業人才,把繼續教育作為晉級、晉職、評聘專業技術職務的必備條件,推動繼續教育終身化[5]。

[1] 趙發榮.高職教育為制造業提供人才支撐的實踐與探索[J].教育與職業,2006,14:44-45.

[2] 王緝慈.關于用于產業群戰略發展我國造船業的政策建議[J].地域研究與開發,2002(9):42-46.

[3] 胡興軍.淺談我國船舶工業的發展現狀及對策[J].廣東造船,2006(4):75-77.

[4] 王棟梁,王緒明.中小型船舶制造企業人才戰略分析[J].船海工程,2011,40(4):15-19.

[5] 向輝明.船舶企業人才問題淺析[J].中國修船,2005(1):1-4.