張英才山水的“生”與“拙”

尚輝

張英才 1961年3月生于北京。現供職于中國美術家協會展覽部,副編審。中國美術家協會會員,中國攝影家協會會員,新華社簽約攝影師。2008年參加由中國美協主辦的古韻流村——全國山水畫寫生展;2008年參加由中國國家畫院主辦的“水墨本味”當代中國畫名家學術邀請展;2009年參加由中國國家畫院主辦的融聚——2009中國國家畫院學術邀請展;2009年10月《錦繡家園》獲第十一屆全國美術作品展提名獎;2010年8月參加“人文北京寫意昌平”畫展,作品《古道雄關》被上海世博會收藏;2010年9月作品《雙堡》入選第五屆北京國際雙年展;2011年10月作品參加由文化部文化藝術交流中心在法國舉辦的中華底蘊——中國山水畫藝術展;2011年8月參加由中國畫學會主辦首屆明德和融全國中國畫名家邀請展;2012年8月參加水墨在線——中國畫八人展;2012年9月參加由中國畫學會主辦第二屆明德和融——全國中國畫名家作品邀請展;2012年10月參加由中國畫學會主辦神奇的鄂爾多斯——全國中國畫名家作品邀請展。

當下山水畫創作存在兩種傾向很值得關注。一是從藝術本體出發而形成的筆墨中心論。持此者認為,中國畫藝術語言是由中國畫材料所決定并在歷代畫家的創作積累中形成了穩定的藝術特征,這些語言特征即“筆墨”是不隨時代而變的。持“筆墨不隨時代”的創作者,往往從古代筆意墨蘊的語匯體系中予以整合,尤其是從研習現代集傳統筆墨于一身的大成者——黃賓虹的山水筆墨中入手,在不自覺之間將對中國畫藝術語言的研究僅僅局限為對黃賓虹筆墨語式的摹仿,從而形成當下中國山水畫壇的賓虹畫風泛濫和賓虹筆墨流襲。二是從采風式的寫生出發,片面強調中國畫的變革只源自于對真山真水的寫生。從這一路線進行探索的畫家,往往只注重頻繁不斷地外出采風,不斷變換寫生的對象,以西畫式的速寫替代面對自然的感受性。問題還在于這種蜻蜒點水式的“采風”,不僅流于表面上的對景寫生,而且忽略了中國畫特殊的觀照自然與表現自然的方式,忽略了筆墨在提升山水境界與心靈境界中的決定作用。因而,這些寫生也只能停留于水墨式的風景寫生層面。

前者,不論畫什么山,都是賓虹山,和自然、自我、時代沒有關系,否定了中國畫變革來自于不同的人、不同時代的人的那種鮮活的因素與動力。后者,則浮現于自然的淺表層面,所見即所畫,停留于眼中所見,而對于中國畫的“澄懷”“觀照”缺少應有的認知與領悟。沒有傳統筆墨的涵養與文化修為的雪藻,終不得中國畫之法門。因而,辯證地理解與踐行“外師造化”和“中得心源”,依然是當下中國山水畫變革與發展的重要途徑與深入課題。

張英才的山水畫并未一意閉門造車,僅僅從傳統筆墨語匯的拼湊與整合里生造自己的風格符號;也非局限于蜻蜒點水式的采風所畫出的水彩式的風景。在把握“筆墨”與“丘壑”的關系中,他注重兩者的相互結合與辯證統一。從他的畫面里,不難解讀到《趙家溝寫生系列》《湘西寫生系列》《青州寫生系列》《白羊溝寫生系列》等因不同地域的寫生而形成的地貌、氣候和人文環境的區別,但這種區別并不止于自然丘壑的差異,更重要的是因這種自然丘壑的差異而形成的筆墨語匯層面的重整與重組,并在這個調整中體現出藝術家對于自然與語言的取舍和增減。

譬如,表現山西河曲的《趙家溝寫生系列》,就改變了傳統山水畫三段式的取景方式。這組作品,既沒有遠景的飄渺,也沒有近景的壓角;既無任意構圖的茂密叢林,也無可隨意裁剪的云蒸霞蔚。作者通過寫生,真實地呈現了黃土高原的自然與人文特征——光禿禿的塬梁,縱橫交錯的溝坎,厚土夯筑的窯房,稀疏干瘦的白楊。但作者這一系列作品又不局限于對自然風貌的描繪,而是將這些自然特征有效地轉換為筆墨,并從元代王蒙的牛毛皴和倪瓚的折帶皴中吸取有益的養分,以簡約、枯淡、靜逸的皴法表現黃土的質感。設色也以淡褚為主,塬梁溝坡上的莊稼只是略施草綠。畫面的重墨只運用在稀疏的楊樹的表現上,那縱向的楊樹與橫向的溝梁組成了有意味的交錯。

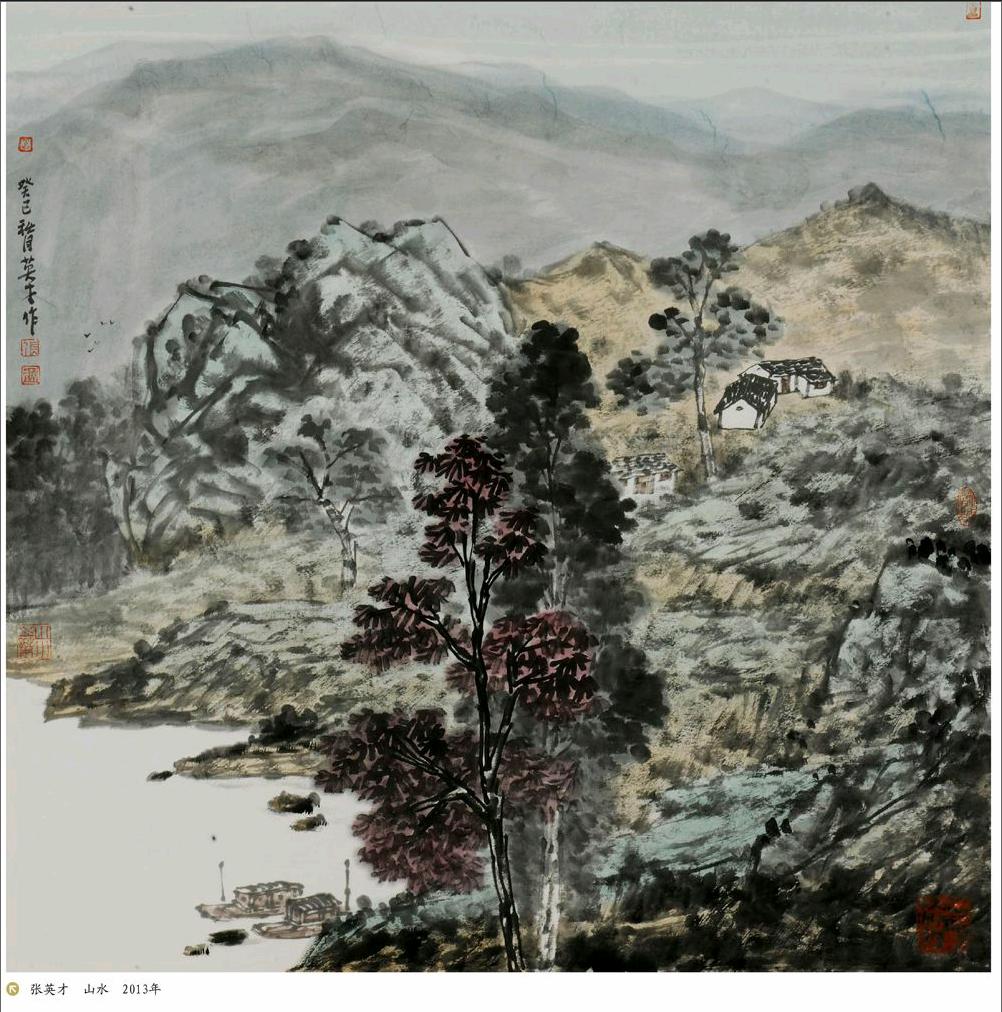

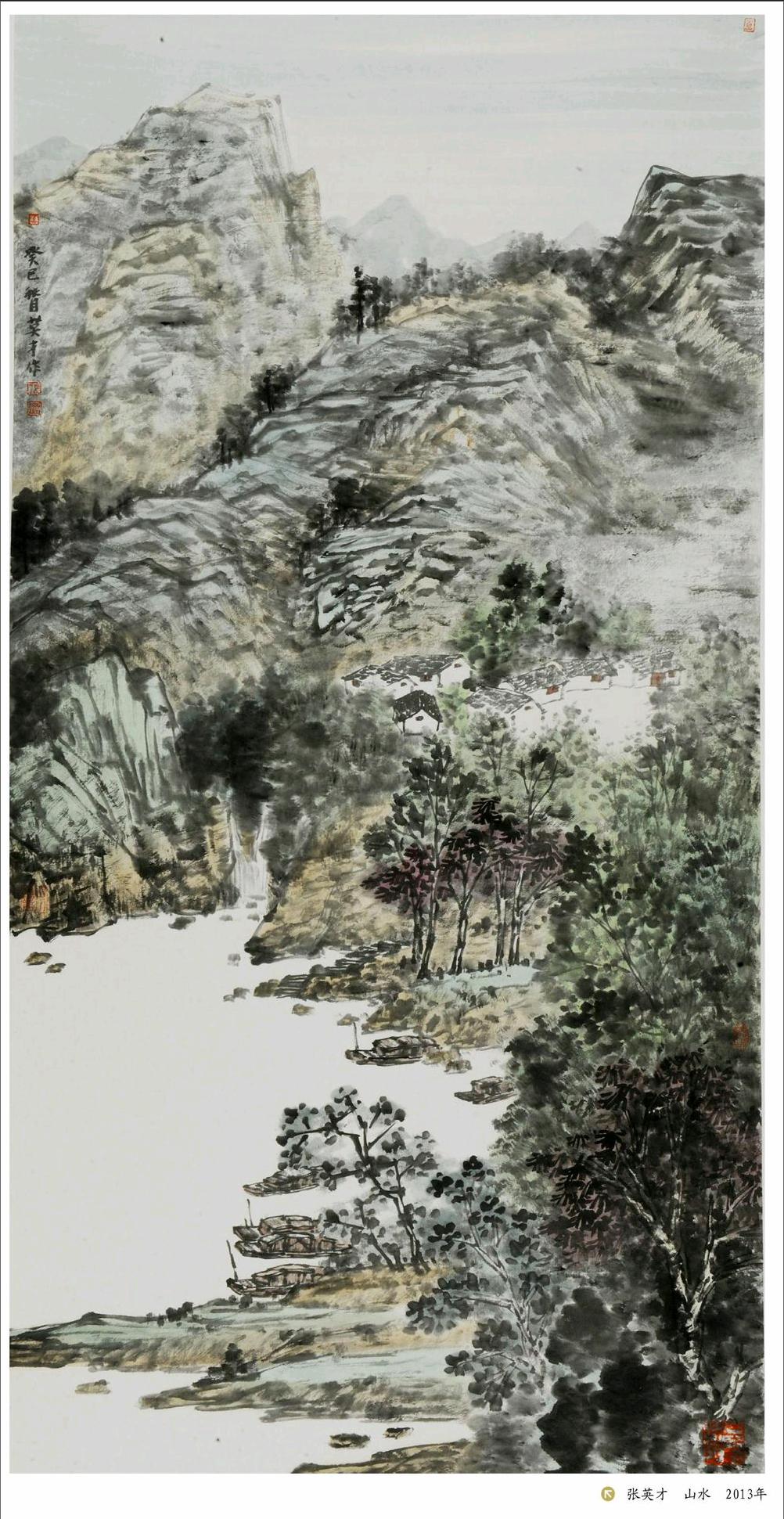

相對于《趙家溝寫生系列》的簡枯淡逸,《湘西寫生系列》則顯得潤澤華滋。在《湘西寫生系列》作品中,覆蓋著茂林嘉木的鳳凰山與掩映其中的黛瓦木樓所呈現出的曲幽與豐澤的自然特征。與這種自然感受相對應,作者選擇了元代吳鎮表現夏季太湖而創造的樸茂、溫潤、華滋的筆墨皴法,以樹點、苔點和披麻皴為主要語言,強化湘西山川地貌與溫帶氣候所具有的溫潤感。縱橫交錯的水田與逶迤曲隱的山鄉,既形成構圖上的豐富變化,也孕育了水性韻味的筆墨特征。在張英才的寫生山水中,《湘西寫生系列》只是他強化水暈墨彰的個案,這種用筆使墨的特征也表現在《青州寫生系列》和《白羊溝寫生系列》中,所區別的是《湘西寫生系列》著眼于特寫式構圖,而《青州寫生系列》和《白羊溝寫生系列》則凸顯全景式構圖。這種構圖的差異,在某種程度上也揭示出這種不同地域給予作者不盡相同的感受。而即使在《青州寫生系列》和《白羊溝寫生系列》全景式構圖中,作者也不是效仿古體,而是注重山東的青州和京郊的白羊溝在山形地貌上的區別,并通過筆墨簡化對象,拉開和自然形貌的距離。譬如,《白羊溝寫生系列》往往采取上虛下實的處理方式,將重墨、濃墨聚集于下端煙霧升騰中的樹木點畫,以此將大體量的山石推遠。而那幾簇重墨、濃墨則完全以苔點用筆寫出,顯得蒼茫厚重、凝神聚氣。

總體而言,張英才的山水畫既因注重寫生以及注重對于真實感受的表達而沒有囿于傳統的筆墨游戲,也因尊重傳統、努力提高筆墨修養而能夠將普通的寫生之作升華為中國畫的作品。他的畫沒有那種迂腐的程式化,作品的面貌和氣質有時反而顯得“生”和“拙”,這種“生”和“拙”正是他消化自然與處理筆墨必要的反芻過程。不定型性,也正是他在自然造化的體認中不斷尋求自我的外在表現。張英才長期在中國美協《美術》雜志社和展覽部從事編輯與展覽策劃組織工作。站在當代畫壇的高度審讀作品,既是對他工作提出的要求,也是他勝任這項工作必備的學術素養。對中國畫而言,寫生感受只是跳出傳統的一個方面,而另一個方面則取決于眼界、修養和品味。中國畫從根本上而言,就不是西方傳統繪畫的再現性美學,尤其是山水畫的寄寓抒懷、筆墨的精神品格,都決定了這種藝術種類不是一般意義上的視覺造型藝術。

從這個角度看,筆者堅信,張英才的山水畫起點不同流俗,眼界、學養與品味也都決定了他的“寫生”能夠跳出一般意義上的寫生習作。正像對于他的“熟悉”與“熟知”反而因讀到他的嚴肅的藝術作品時而感到某種陌生和震驚一樣,筆者也寄希望于作者能夠給熟悉與熟知他的友好同仁以藝術創作上的不斷的“陌生”和“震驚”,寄希望于作者能夠在更深入地研究傳統與感受自然中,凸顯“自我”的個性面貌與風格語式,以期在當代山水畫領域有更大的突破與創造。