20世紀50~70年代陜西產業結構演變與城市化互動關系探析

曹 敏,黨愛萍

(1.西安工程大學 思想政治理論課教學研究部,陜西 西安710048;2.寶雞文理學院 思想政治理論教學科研部,陜西 寶雞 721006)

目前,我國已進入產業結構和新興城鎮化發展的新時期,如何在加快產業結構調整的同時,提高城市化的發展水平;而在推動城市化進程中,進一步實現產業結構的優化與升級,這不僅是加快產業結構調整與城市化進程的重要手段,也是達到經濟又好又快發展的最佳途徑.在產業結構演變與城市化互動過程中,每個不同的區域呈現出不同的特色.目前有關陜西產業結構調整與城市化互動關系的研究比較多[1-3],但對20世紀50~70年代陜西產業結構演變與城市化互動發展的研究相對比較薄弱.本文主要通過對這一時期特殊歷史條件下陜西區域產業結構演變與城市化互動的分析和研究,揭示陜西區域產業結構演變與城市化互動的真實狀態,為今日陜西產業結構調整與城市化互動的有序進行提供有益的借鑒和啟示,以促進陜西區域經濟社會的協調發展與良性互動.

1 產業結構與城市化的互動關系

在區域經濟發展進程中,產業結構演變與城市化作為伴隨經濟發展兩個并列的發展過程,是指在保持產業結構與城市化協調基礎上,兩者之間在發展階段、發展目標、發展政策和發展速度上的有機配合,從而形成良性互動的合理系統,以實現區域經濟的協調發展.

產業結構既可以理解為國民經濟各部門之間與產業之間的關系,也可以解釋為各產業內部不同部門之間的比例關系和產業的地區分布.工業屬于產業的一種,工業結構的調整和演變也是以產業結構戰略為中心和主線的,因此工業發展戰略也要服從和適應產業結構發展戰略的取向.城市化可從狹義和廣義兩個層面認識,狹義城市化是指鄉村人口向城市人口轉變和鄉村地域向城市地域轉變的過程.廣義城市化應當理解為包括城市化進程、城市化模式、城市空間布局、城市地域形態等方面綜合變化的過程.本文主要運用產業結構理論分析和評價工業結構演變與城市化的互動關系.

工業產業結構調整和演變與城市化的過程是相互作用、相互影響的.一方面,工業產業結構調整與優化是推動城市化進程的核心動力.這是因為,在工業化初期,資本有機構成較低的輕工業首先得到發展,吸納了大量農村勞動力,使得農村人口向城市流動;隨著工業向縱深發展,工業產業結構不斷升級.到工業化的發展后期,當工業產業結構調整到一定階段時,工業生產方式也會相應地由勞動密集型向資本、技術密集型過渡.這種產業結構上的根本轉變中,重工業占據主導地位,為第一產業提供生產資料,使得農業生產機械化程度和自動化水平不斷提高,大大促進了農業勞動生產率的提高,大量農村剩余勞動力流向城市,城市人口數量與城市規模不斷提高.伴隨著產業結構的不斷調整與優化,區域城市化水平、城市化模式、城市地域空間結構、城市職能結構也會發生相應的變化;另一方面,從城市產業結構變化供給因素的角度看,產業結構的升級優化又離不開城市的數量、規模、結構、空間擴展、職能體系等城市化各方面因素的支撐.工業產業結構調整和優化與城市化的互動變化趨勢說明,工業進步作為產業發展的動態過程, 是工業產業部門比重增大, 內部結構不斷走向優化與升級的演化區段.而城市作為其主要的空間載體,其社會經濟發展依賴于城市地域系統產業的發展與進步.

2 20世紀50~70年代陜西產業結構演變與城市化互動的兩個階段

2.1 產業結構基本協調發展與城市化的穩步提高(1953~1957年)

“一五”時期,陜西工業發展與產業結構調整不僅受區位因素的影響,更多地是受到這一時期國家產業政策的影響.其間,全國156項重點建設項目中有24項布點在陜西, 占全國重點工程的15.4%,投資總額18.25億元,相繼投資了軍工、煤炭、電力、機械、冶金、石油和化工等21個重點建設項目[4].隨著國家在陜投資項目的投產竣工,陜西工業總產值中重工業比例開始緩慢上升,輕工業穩步發展,但比重呈逐步下降趨勢.1953年,陜西工業總產值為6.63億,輕、重工業比重為77.07∶22.93;到1957年,陜西工業總產值達11.34億,其輕、重工業比重為73.46∶26.54[5].重工業化的產業結構在陜西工業發展中的趨勢逐漸顯現出來.但從產業結構形成的結果看,陜西輕工業在工業結構中的比重仍占主導地位,工業產業結構呈基本協調發展狀態.

“一五”時期,陜西工業產業結構協調發展,且工業主要布局在城市,使得城市就業機會驟增,因此吸引了大量農村勞動力到城市工業企業就業,城市人口快速增加.這一時期,“全省城鎮人口由不足100萬增加到285.4萬,城鎮非農業人口增加到211.4萬,分別占全省總人口的15.8%和11.7%,年均增長速度高達12%”[6].城市化水平逐步提高,其中,西安城市化水平由1952年的22.8%上升至1957年的33.9%,成為全國8個新的工業城市之一;咸陽市也由1952年的6.5%上升至1957年的9.6%;寶雞市則由1952年的12%上升到1957年14.6%[7];而在原來沒有城市建制的地方,也因國家重點項目的布局和工業建設而迅速發展起來一批新興工業城鎮,如銅川、戶縣、興平、蔡家坡、絳帳、虢鎮等.其中銅川城市建設速度增長最快,城市化水平由 1952年的18.5%快速提高到1957年的36%;延安1952年時城市化水平只有7.7%,到1957年上升到10.9%;榆林也由5.25%上升為10%[8].陜南則由于經濟發展比較落后,其城市化進程相對比較緩慢.這一時期,陜西城市化發展處于穩步上升階段.

2.2 產業結構畸形化調整與城市化曲折發展(1958~1978年)

從1958年至1978年,出于對國際經濟、軍事形勢和國防安全的考慮, 中國工業產業結構和布局經歷了兩次重大的調整過程.受國家產業政策的影響,陜西工業產業結構逐步趨于畸形化態勢,嚴重影響了陜西城市化的發展進程.

第一次是1958年到1960年的“大躍進”運動時期.隨著中國“趕超”戰略的實施和“大躍進”運動的全面展開,“一五”時期以156項重點項目為中心的工業發展戰略很快調整為“以鋼為綱”的片面重工業發展戰略,甚至發展為片面追求鋼鐵等幾種重要工業產品的增長.要求與鋼鐵生產無直接關系的部門應“停車讓路”,各行各業全力服務于鋼鐵生產指標的完成,使“工業總產值超過農業總產值.在鋼鐵和其他若干重要的工業產品的產量方面接近美國”[9].由于過分突出鋼鐵工業為主的幾個工業的發展,造成陜西工業產業結構比例嚴重失調.從1962年起,經過三年的反思與調整,把重工業和基建壓縮到農業可承受的水平上,到1965年,陜西省農輕重比例調整到38.46∶30.76∶30.78大體平衡的比例上,基本形成以軍工、機械、紡織、煤炭為中心,門類較齊全,輕重工業基本協調的工業結構體系[4].第二次是1965年至1978年以發展國防科技工業為重點的“三線”建設.出于對國際局勢變化和國防戰備需要的考慮,國家不僅將重工業作為“三線”建設的重中之重,而且將以國防工業為中心的重工業放在產業結構調整的首位.陜西作為“三線”建設的重點省區之一,從1963到1978年, 國家對陜西400多個項目進行強投入, 生產性基本建設投資就達187.98億元.其中,對重工業基本建設投資就達112.7億元[5].1970年,陜西重工業比重占到61.6%,輕工業只占38.4%,工業產業比例嚴重失調.到1978年,陜西省工業總產值96. 48億元,其中,冶金工業、電力工業、煤炭工業、石油工業、化學工業、機械工業和紡織工業的產值分別達到47 739萬元、43 746萬元、30 156萬元、1 118萬元、77 755萬元、361 897萬元、192 702萬元.這些重工業增長速度在1965至1978年分別為21.83%、11.78%、12.28%、5.44%、22.81%,12.79%[10].至20世紀70年代末, 陜西形成了以重礦工業為主的工業產業結構.

兩次工業產業結構調整的片面性,導致陜西城市化的進程曲折艱難.“大躍進”中全民大煉鋼鐵的粗放型重工業化造成1958年到1962年陜西人口城市化的大起大落.1960年,全省城鎮人口達到498.1萬人,其中非農業人口達到 241.8萬人,分別占全省總人口的 25.62%和12.44%,達到了高峰[11].但是,這種宛如建在沙灘上的“高樓大廈”根本經不起天災人禍的沖擊.由于政策失誤、自然災害以及蘇聯單方面撕毀合同等因素影響,國內工農業生產遭到嚴重破壞.農業的萎縮,迫使工業也大幅度下馬,使得城市化進程嚴重受挫.1961年初到1963年上半年,陜西相繼減少了100多萬城市人口,出現了建國以來的第一次逆城市化現象.1964年,全省城鎮總人口減到324.4萬,其中非農業人口減少為1 228.3萬,分別占全省總人口的15.45%和10.87%,達到1960年以后的最低點[11].這種片面發展鋼鐵工業的惡果導致了長時期的調整控制和城市化的大起大落.1965至1978年的“三線”建設雖然推動了陜西工業化快速發展.但由于強調國防和備戰,過分突出國防工業及其有關的重工業,導致陜西輕重工業比例差距愈來愈大.而重工業吸納的就業人數要低于輕工業,從而弱化了人口城市化的過程.1966~1978年的12年間,全省城鎮總人口和城鎮非農業人口平均年遞增2.42%和2.12%.占全省總人口的比重徘徊在15.7%~16.3%和10.9%~10.4%之間,城鎮人口基本上是以自然增長為主,全省僅增加1座城市,而減少了2個城鎮[11].

3 問題分析

3.1 重型化的產業結構對城市化的促進作用降低

20世紀50~70年代,中國工業發展是在優先發展重工業和國防工業的大背景下進行的.這種重工業優先發展模式是一種非均衡發展模式,在一定時期內能實現經濟的高速增長.但重工業超前發展,導致工業內部結構嚴重失衡,加劇了工業結構轉換的艱巨性和復雜性,造成對城市化的促進作用降低.

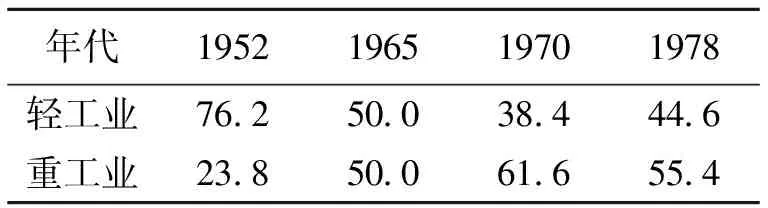

表1 1952~1978年陜西輕、重工業結構變化%

年代1952196519701978 輕工業76.250.038.444.6 重工業23.850.061.655.4

資料來源:《陜西統計年鑒》(2003年),中國統計出版社.(注:按當年價計算的輕重工業產值,占全部工業總產值的比重)

從表1看出,1952年,陜西輕工業產值占到工業總產值的76.2%,具有明顯輕型化特征,而到1970年,輕工業產值僅占到工業總產值的38.4%,下降了37.8%.1952至1978年,陜西輕工業年均增長率僅為9.8%,重工業年均增長率達23.8%.可見,這期間陜西工業結構呈現明顯的重型化傾向,這是國家產業政策傾斜的結果.直接躍進到以重加工業為重心的畸形化工業產業結構,從而抑制了產業結構與城市化的良性互動作用.這是因為,首先,片面依賴重工業的發展速度,形成了工業發展高度資本化的特點.而資本密集型產業,需要大量的建設資金和運營資金,對資本的依賴性較高,吸納的就業人數要低于輕工業.而且重工業發展對技術的要求較高,它的發展同時還需要專業技術產業工人,但陜西雖有數以萬計的農村勞動力, 但經濟發展落后,人口素質低下,無法提供滿足重工業發展所需的合格工人,造成城市人口擴張力很弱;其次,輕、重工業比例反差過大,使得吸納大量勞動力的勞動密集型產業數量不足,導致城市化的發展沒有后勁;再次,重工業的資金利潤率比較低,發展重工業必須要以大量資金投入為條件.資金大幅度地投向以重工業為主的工業部門,在工業部門內部又集中投向直接生產資料部門.而城市基礎設施如道路、管道、園林等非生產性和純福利性行業,投資不足,發展滯后.城市基礎設施運轉困難,限制了城市有效承載的能力,阻礙了城市數量和規模的擴大和提高.

3.2 分散的反城市化的產業布局對城市化的消極影響

新中國成立之初, 工業建設是與國家的安危緊密聯系在一起的,經濟建設也必然遵循“一切服從戰爭, 一切為了戰爭的勝利”的原則[4].特別是三線建設時期,由于“對戰爭的威脅估計過分”,在產業布局上則是要在經濟落后的偏僻地區建立戰略后方基地,強調分散,隱蔽, 嵌入式地布置在遠離城市的經濟落后山區,并非以城市化的協調發展為目標, 甚至是“控制大城市”發展, 與城市化背道而馳.其結果是,工廠雖然建成了,但多處在交通不便,幾乎沒有任何基礎設施的偏遠山區.這一時期, 陜西的400多項建設項目中,其中有300多個項目分布在全省48個縣和地區.絕大多數屬于一廠一個地點,有的甚至一廠多點,各分廠之間相距十幾公里,而且主要分布在偏僻的深山溝里.這種過于分散的反城鎮化的工業布局,很難促成城鎮的發展.如處于陜南秦巴山區的航空工業系統的○一二基地,是一個擁有40多個項目、數萬職工的大企業,但卻分布在8個山區縣中,廠與廠之間相距十幾公里.即使建在平原地區的工業項目也十分分散.這種過于分散的產業布局,遠離工商業城市和交通干線,不僅建設周期長,投資效益差,而且無法集中建設基礎設施,商品流通極為不暢,職工生活條件差,不僅很難吸引陜西當地人口進入廠區就業,即使在職員工的思想也極不穩定,調離人員多,所以很難形成工業中心城市.這種分散的反城鎮化的工業布局特點, 對陜西城市化產生了消極的影響.

3.3 趨同化的產業結構造成城市職能結構的雷同

20世紀50~70年代,陜西省兩次大規模的工業建設過程中,由于國家將國防安全放在第一位,而且城市產業都是在中央直接投資控制下布局的.這種情況下,陜西城市之間產業結構布局呈現出明顯的趨同性,這種趨同化的產業結構造成城市職能結構雷同化、功能單一.這一時期,西安、寶雞、咸陽、渭南等幾個陜西主要城市的主導產業均以機械、電子、紡織、冶金、化工和建材工業為主,形成了加工工業為主的單一產業的結構特征.這種趨同化的城市產業結構使得陜西城市的職能缺乏特色、功能單一.這是因為,首先,由于城市工業生產之間缺乏必要的分工與協作, 城市工業產業特色不突出, 形成了各個城市工業布局大而全、小而全的重復建設局面,使得陜西省各城市間存在的比較優勢大大減小,這種比較優勢的削弱,造成了陜西不同城市區域空間缺乏優勢互補和分工協作,使得城市間職能結構雷同,缺乏特色;其次,陜西產業結構的趨同性帶來了人才、資金、技術和信息等生產要素在“增長極”聚集的弱化以及在空間分布上的分散化,從而造成城市化的聚集效益和規模效益低下;再次,這種城市職能結構雷同化和功能單一化導致產業不易做大做強,各個產業的發展缺乏后勁.陜西省產業結構的“趨同性”使得陜西省內各城市之間經濟聯系十分松散,限制了城市間良性互動.

4 啟示與結論

通過總結20世紀50~70年代陜西工業產業結構與城市化互動發展進程中的經驗與教訓,為今天陜西新型工業化與城市化的互動發展提供一些啟示和借鑒.

4.1 加快技術升級,發展配套產業,提高陜西城市化水平

20世紀50~70年代,陜西形成了以重化工業為主導的高度資本化的工業產業結構,造成陜西產業結構發展過程中資本對勞動力的不合理替代和排斥,減弱了工業發展過程中吸納農村剩余勞動力的能力,弱化了人口向城市的空間移動和向非農產業的轉移過程,使得陜西省城市化進程緩慢.陜西省必須協調好產業結構和城市化之間的互動關系.首先,以高新技術為手段,加速重工業產業的技術革新和進步, 提高企業的創新能力,加快要素集聚,增強城市的承載能力,最大程度地發揮城市的集聚和輻射帶動作用,為陜西城市化提供更多的產業供給,促進城市化水平的提高;其次,在一些中小城市,除了努力發展為大城市重工業配套的產業外,大力發展勞動密集型輕工業,從而不斷擴大就業機會,加速農村剩余勞動力向城市轉移.

4.2 調整產業布局,提升城市發展能力

按照經濟發展的客觀規律,工業向縱深發展的過程,即工業產業結構不斷優化和升級的過程和工業的空間聚集與擴散的過程,也正是推動城市空間布局以及職能結構不斷優化的過程.但是,從20世紀50~70年代陜西的工業產業空間布局看,工業布局分散,企業之間相對獨立,沒有形成產業集群,聚集效應差,吸納農村勞動力有限,因而對城市的形成和發展的貢獻率低下.因此,要使工業產業布局與城市化得以良性互動、協調發展,就必須結合陜西的實際,將產業空間布局和當地的物產資源有機結合,將產業的空間布局與城鎮建設緊密聯系起來, 整合分散的產業資源,促進要素向城市集中,形成集聚效應,增強吸納人口,推進區域城市體系整體發展的能力,提高城市的發展水平.

4.3 發揮比較優勢 ,定位特色產業,推動城市間功能互補

產業結構調整是由建立在生產要素稟賦基礎上的比較優勢決定的,并隨著生產要素稟賦和比較優勢的變化而不斷得到調整.目前,陜西應要立足自身的自然資源稟賦和科技資源比較優勢,實行差異化和特色化的產業定位,在不同地區形成各具特色的優勢產業,構建特色鮮明、功能互補的區域產業結構體系,因地制宜地實現產業結構的多樣化,從而解決城市產業同質化競爭,區域競爭優勢不強的現實問題,使陜西各區域產業實現“錯位競爭”、“特色發展”.推動區域內各類城市在工業產業上的分工合作和功能互補,實現區域內各類城市功能上優勢互補的城市化網絡體系,形成合理化的城鎮體系.

參考文獻:

[1] 郝俊清,曹明明.區域產業結構演進與城市化發展關系研究——以關中地區為例[J].西北大學學報:自然科學版,2012(1):127-132.

[2] 張曉棠.陜西省城市化與產業結構協調發展水平研究[J].經濟與管理,2005(1):42-44.

[3] 郭慶軍,賽云秀.西部地區工業化與城市化協調發展水平及趨勢研究——以陜西為例[J].城市發展研究,2011(4):40-46.

[4] 曾昭寧.陜西工業結構演變新探[J].西安石油學院學報:社會科學版,2002,11(2):3.

[5] 國家統計局綜合司.全國各省、自治區、直轄市歷史統計資料匯編(1949~1989)[M].北京:中國統計出版社,1990:803-819.

[6] 陸大道.中國區域發展的理論與實踐[M].北京:科學出版社,2000:236-241.

[7] 陜西省統計局.陜西省地市縣歷史統計資料匯編(1949~1990) [M].北京:中國統計出版社(根據本書有關數據計算得出):106-118.

[8] 岳瓏,王濤.政府宏觀規劃與地方城市化[J].當代中國史,2001(1):94.

[9] 中共中央文獻研究室.建國以來重要文獻選編.第11 冊[M].北京:中央文獻出版社,1995:431.

[10] 岳瓏.20世紀50~70年代中國西北地區重工業化道路的選擇與反思[J].當代中國史研究,2009(3):82.

[11] 劉科偉,陳宗興.陜西省城鎮發展的回顧與展望[J]. 經濟地理,1995(9):41.