溧水盆地火山巖區地震波場特征及控礦因素定位預測

王小江, 張保衛, 劉建勛, 柴銘濤, 張 凱, 李 培, 王 凱

(1.成都理工大學 地球科學學院, 成都 610059;2.中國地質科學院 地球物理地球化學勘查研究所,廊坊 065000)

近年來,為順應第二找礦空間發展的新形勢需要,從石油勘探發展起來的地震方法由于其探測深度大、分辨率高等優點,逐步在金屬礦勘查中嶄露頭角,方興未艾。金屬礦的成礦背景、地形地質條件以及礦體的規模、形態都極其復雜,使得金屬礦地震勘探難度也相應地比石油地震勘探難度大得多,從資料采集、處理到解釋也是難度倍增。

經過地震學者和礦床學家多年的共同研究和多方試驗,金屬礦地震方法已經形成了自己的一套獨特手段。目前,金屬礦地震勘探方法主要應用于三個方面[14]:①大陸結構與成礦系統的探測;②礦集區2D、3D結構、構造探測;③金屬礦體及控礦構造的探測。

呂慶田[12]利用高分辨率地震方法成功對廬樅礦集區火山氣液型鐵——硫礦床及控礦構造進行了成像,為礦集區的深部成礦動力學研究提供了重要依據,地震剖面刻畫了盆地三層結構,且直接探測到了大尺度的似層狀硫化物礦體;徐明才等[10]利用地震反射波法在金昌多金屬礦區探測隱伏巖體和控礦斷裂取得了較好效果。新疆圖拉爾根銅鎳礦為與基性超基性巖體密切相關的同生礦床,肖騎彬、蔡新平等[22]利用淺層地震探明了隱伏巖體的分布、埋深和形態,成功地對銅鎳礦體進行了定位預測。前人開展反射地震在多個礦區、礦集區的成功運用, 為我們的研究提供了寶貴的經驗。

江蘇溧水盆地是長江中下游九大火山巖盆地之一,本地區除了觀山銅礦、愛景山鍶礦具有一定規模外,尚未發現其他較大的金屬礦床,而同具有相似成礦地質背景的寧蕪、廬樅盆地已發現多個大型礦床。根據前人研究情況,本區在受晚中生代強烈的構造-熱事件影響,已活化為地洼區,具有獨特的成礦專屬性,具有多種控礦要素[4]:火山旋回、斷層、次火山巖體等。作者借鑒火成巖區普遍采用的廣角地震勘探方法在溧水盆地進行了有益的嘗試,為本區主要控礦因素的填圖提供了約束條件,也對隱伏礦床的勘查具有非常重要的實踐意義。

1 研究區概況與巖石物性特征

溧水盆地位于下揚子褶皺帶凹陷東端,秦嶺-大別-蘇魯造山帶的南側,溧水-寧蕪中斷凹東緣,茅山斷凸西側,西部緊臨郯廬深大斷裂(圖1)。區內經歷印支期、燕山期、喜山期的多期構造運動,巖漿巖建造廣泛發育。燕山期是盆地重要的成巖成礦期。

圖1 溧水盆地地質略圖[21]Fig.1 Geological map of Lishui basin[21]1.上白堊統;2.下白堊統;3.甲山旋回;4.觀山旋回;5.大王山旋回;6.龍王山旋回;7.西橫山組;8.古生界和下三疊統;9.斷層

盆地內構造主要有斷塊構造和火山構造以及褶皺構造。斷塊構造主要受NE、EW向幾組隱伏斷裂控制,在平面上呈菱形產出[21],斷裂以張剪活動為主。

區內第四系廣泛分布,基巖出露極少。從下到上可分為三個構造層:①下部構造層主要為海相及陸相碳酸鹽巖、碎屑巖、硅質巖建造;②中部構造層為一套火山巖系,從下到上為:龍王山組、云合山組(火山間歇期沉積物)、大王山組、觀山組、甲山組;③上部構造層為下白堊統為紅色砂巖、粉砂巖、砂頁巖的湖相沉積建造[21]。

本區礦產類型多樣而復雜,具有多種控礦因素(地層、構造、火山巖體)和礦種。鐵銅礦床主要與燕山早期的角閃閃長玢巖的侵入活動有關,為氣成高溫熱液-熱液充填交代型礦床,還有與火山沉積-熱液改造有關的主要產于云合山組的鐵礦;銅金有色金屬礦床與燕山晚期的觀山火山旋回有關,主要為中低溫熱液充填交代型;鉛鋅礦床主要為高硫的中低溫熱液充填交代、充填型和火山噴發沉積型*地質部南京地質礦產研究.江蘇溧水火山巖區地質特征專題研究報告[R].1982.。

由于巖漿分異和噴發間隔、噴發方式等原因,火山巖系內部各旋回的巖性、結構、構造都有所不同,從而導致了其密度間及地震波速之間的差異,旋回界面在對地震波的反映將表現為一明顯的波阻抗界面。此外,火山巖和前火山沉積地層密度、速度差最大,其間的不整合面是最強的波阻抗界面。龍王山旋回后,有較長時間的噴發間斷,局部地區形成了云合山組火山碎屑沉積地層,其密度和火山熔巖也有較大差異,其分界面也是一個較強的反射界面。噴出地表的火山巖,通常具有氣孔構造,較之侵入巖,其密度、速度都較低,其接觸面將是明顯波阻抗界面,這些波阻抗界面理論上將被地震方法探測到。

侵入巖隨酸度增大,密度減小,如閃長玢巖密度為 2.61 g/cm3,輝石閃長玢巖達2.76 g/cm3,而石英斑巖則為2.51 g/cm3,當具相當規模時,可產生一定強度的較完整的重力場。噴出火山巖電阻率、密度均較侵入巖稍低, 石英粗面巖的密度為 2.39 g/cm3,安山巖密度為2.31 g/cm3。

2 地震勘探試驗

2.1 火山巖區廣角地震應用機理

火山巖蓋層相對于其下的沉積地層來說具有高速特征,對地震波具有較強的屏蔽效應,根據前人在其他火山巖區的經驗,常規地震法很難對火山巖內部旋回界面、前火山沉積地層成像,而廣角地震在一定程度上可較好地解決這個問題[13]。廣角地震勘探俗稱“大偏移距勘探方法”,主要應用于模糊成像區。 其原理是在入射角度接近臨界角時,地震反射P波的反射系數陡增,振幅相應增強,而透射系數陡減為零,可利用反射縱波探測高速層頂。在入射角超過臨界角后,透射S波振幅增強。強振幅的透射S波入射到高速層底后再反射到高速頂轉換為透射P波返回地面。因此,可在地表大偏移距范圍內接收較強的PSSP波對高速層底進行探測,由于PSSP波的入射、反射路徑對稱,所以 CDP道集的抽取和PP波是一致的。

常規地震勘探為小偏移距范圍內接收地震波,由于近炮點的原因,聲波、面波、多次折射等干擾波的影響,使得地震資料信噪比普遍偏低。廣角地震采用了大偏移距的排列接收方式,一方面在遠道能接收到深層的強反射,另一方面又避開了近炮點的干擾,雙重地提高了信噪比,成像質量遠高于常規地震。

廣角地震數據的采集只是比常規地震采用更長的排列,除此之外就是動校正上的不同。廣角地震反射時距曲線在大偏移距時已不再是雙曲線,因而有其獨特的速度分析法。針對弱各向異性介質提出的兩步法高階曲線擬合,能較好地解決廣角反射的動校正問題:首先進行常規速度分析,校平小偏移距反射波;然后再掃描各向異性參數,校平大偏移距反射波,這樣便能充分利用大偏移距上的強反射,進行同相疊加,提高疊加質量。現在很多地震軟件都能實現這個功能,這里不再贅述。

2.2 測線布置與采集參數選擇

測線最初布置設計為北西向穿過整個溧水盆地的一條直線,由于施工條件的限制,在不影響后期資料處理的情況下,在縣城和中山水庫附近作了適當程度的偏移(圖2)。測線小號起于盆地東南部的澗東村,大號止于西北部的蟾山村,總長24.3 km,以控制盆地的構造格局以及查明深部隱伏侵入-次火山巖體的分布、產狀等為主要目的。

圖2 測區交通位置圖(附測線DZ01位置圖)Fig.2 Traffic location map of survey area(attached position map of survey line DZ01)

通過試驗對比選擇井深為15 m,4 kg~6 kg藥量的炸藥震源激發方式。接收排列為15 m道間距,90 m炮間距,最小偏移距為180 m~690 m,記錄道數為288道的單邊放炮排列,最大偏移距達4 995 m。采集參數為1 ms采樣率,6 s記錄長度,全頻帶采集。

3 反射地震波場特征及盆地結構解釋

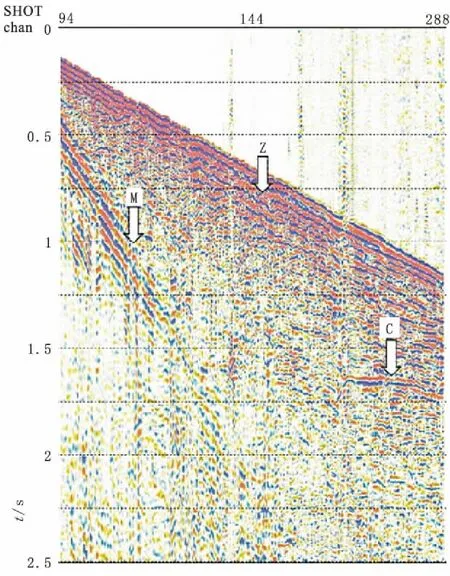

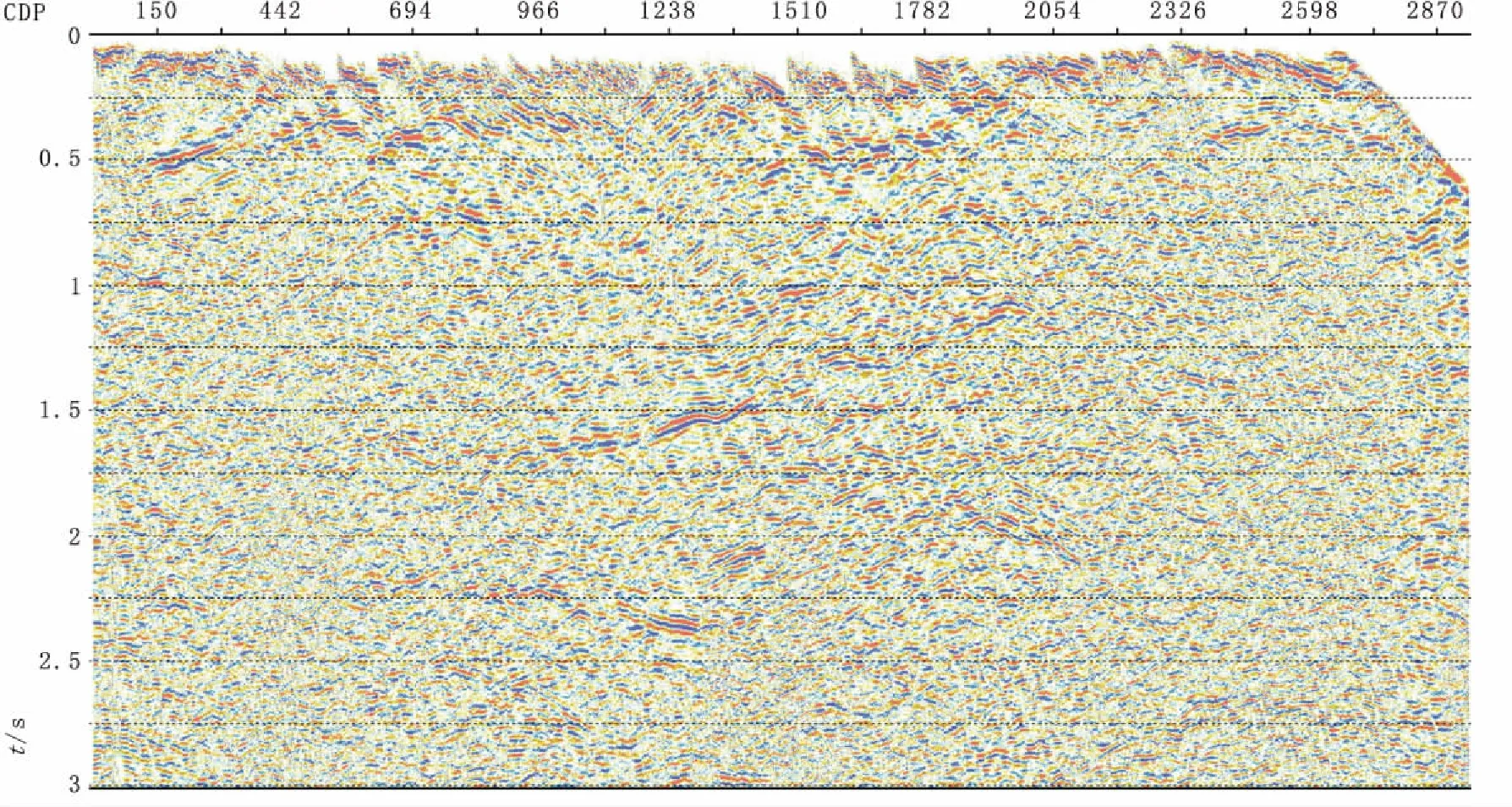

由于采用合適的采集、激發參數,本次試驗數據原始品質較高,信息豐富。如圖3所示,近道多次折射和高速面波發育,深層反射波C在遠道(大偏移距)才出現,有效地避開了高速面波M以及高頻多次折射波Z,廣角反射波C清晰,振幅極強,頻率較低,反射波呈負極性,同高速層入射到低速層界面的反射波特征一致,為火山巖底界面的PSSP反射波,波場特征的準確識別有助于后期資料的處理和解釋。數據處理包括:解編、道編輯、真振幅恢復、串聯濾波、高階動校正分析、疊加、深度偏移等,最終得到了高質量的時間剖面(圖4)和深度偏移剖面(圖6)。深度偏移使繞射波得到了歸位、傾斜界面反射波偏移到了實際位置。根據地震波組特征,結合地質情況及重力、鉆井資料對深度偏移剖面進行了解釋。

圖3 單炮記錄Fig.3 The shot gather

圖4 反射地震時間剖面Fig.4 Time section of reflect seismic

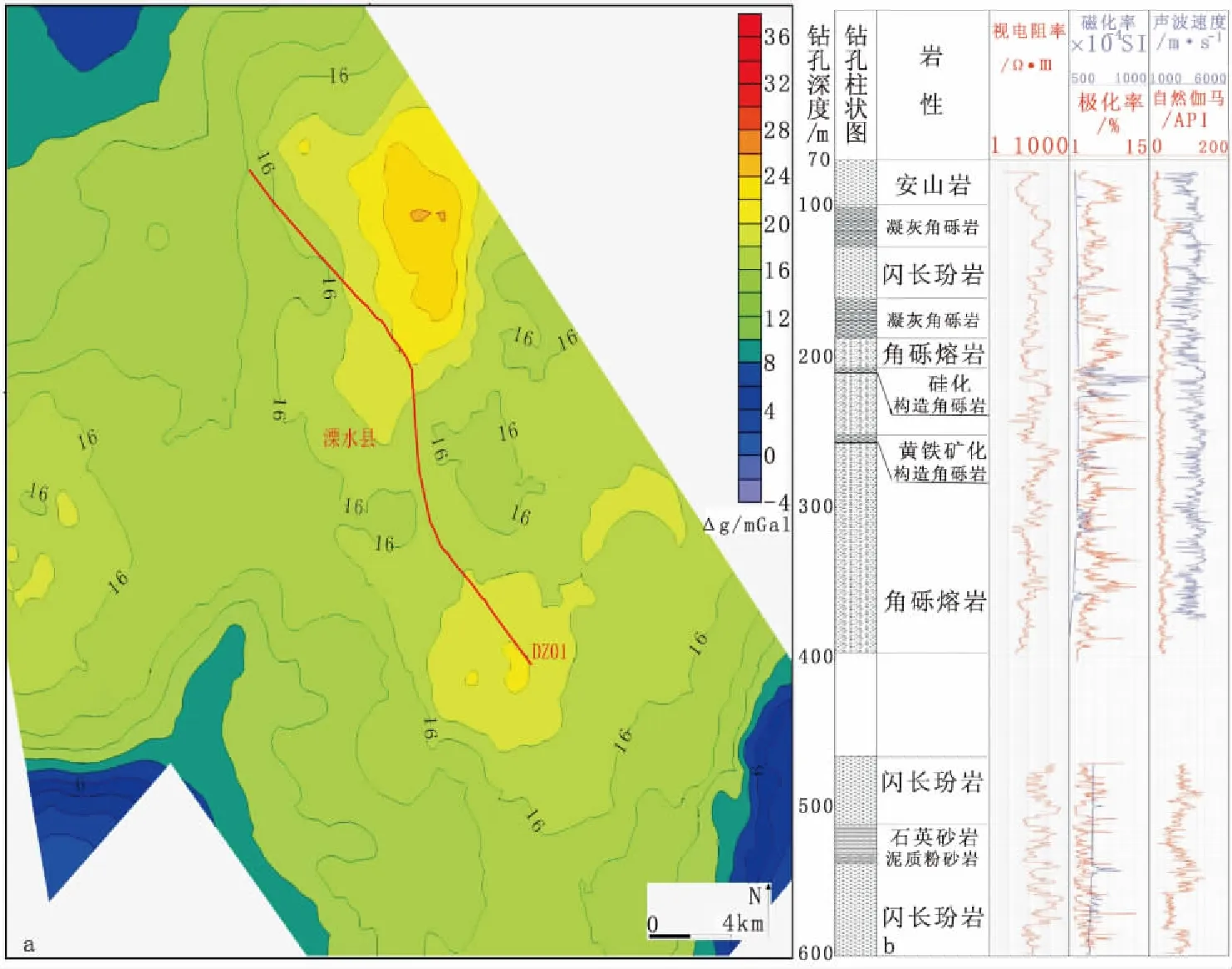

圖5 布格重力異常圖及鉆孔柱狀測井圖Fig.5 Map of Bouguer gravity anomaly and drilling column log(a)布格重力異常圖(紅線為地震勘探測線);(b)LZK0001鉆孔柱狀測井圖

縱觀地震剖面,波組特征明顯存在兩片較大程度的差異:據相關地震相研究[3],中部大部分為層狀、似層狀反射區,為前火山巖地層和火山巖地層的地震響應;邊部則是雜亂的點狀、均勻的弱反射區,為巖體的地震響應特征。

深度剖面的盆地中部,A、B、C三組較強反射波組SE向傾斜。最深在3 700 m左右的較連續的波組C,延伸范圍最廣,頻率較低,振幅最強,負極性為主,對應圖3炮集中反射波組C,再根據地質資料揭示本區火山巖厚3 800 m左右,推測C代表界面為火山巖的底界面,也就是龍王山組底;1 000 m以上的CDP750-2000段,地震波組A頻率變化較大、振幅強弱斷續相間,極性也有正負變化,產狀變化復雜,但振幅相對于A、C之間的反射波較強,推測為觀山組和甲山組夾雜上新世等火山、沉積建造,其巖相的橫向變化造成了上述反射地震特征;此外,A、C之間隱約存在諸多SE向的似層狀弱反射波,推測為大王山、龍王山組的溢流、噴流相反射。波組B位于2 000 m深處,其延伸較短,形態平緩,振幅較強,正極性,推測為低速的云合山組與高速的龍王山組分界面;5 000 m深度左右的強波組D,連續性較差,延伸較短,推測為前火山的沉積巖系內部界面,根據波組相位的錯斷,推斷解釋了三條正斷層F1、F2、F3,斷距約400 m~800 m,斷層終止于火山巖底界面附近,應在龍王山火山噴發前形成,即地洼初動期。CDP150-800,2326-2750在1 000 m深度左右有較強的上拱丘狀正極性波組顯示,根據相似波組錯斷特征,解釋了幾條斷裂破碎帶;而往下,存在大范圍反射波振幅凌亂而極弱現象,呈反射透明特征,這是隱伏巖體內部相的地震表現,解釋為侵入-次火山巖體Σ1、Σ2,巖體速度高于上覆火山雜巖,造成了反射波正極性的特征。巖體解釋的根據有以下三點:①通常侵入巖體內部相對于沉積-火山地層較均一,基本無層理或似層理,波阻抗差極小,所以內部基本無連續可追蹤的反射[1]; ②本區1∶50 000布格重力異常圖(圖5-a)上,測線南北兩端各存在一個局部重力高異常,且北端異常峰值高于南端異常峰值,測線南東端過異常中心,北西端過異常中心邊部,根據本區物性特征可知,侵入體密度大于噴出的火山巖,這兩個局部重力高異常解釋為巖體引起的較為合理;③CDP2500附近的鉆孔LZK0001鉆遇較厚閃長玢巖(圖5(b)),揭示其深部存在侵入-次火山巖體。CDP2500附近鉆孔LZK0001巖性標定在深度剖面上(圖6),可以看到,較大巖性差異接觸面間有相應波組對應:190 m~400 m的角礫熔巖段反射極弱,100 m深度安山巖和凝灰角礫巖接觸面及400 m深度角礫熔巖和閃長玢巖接觸面均對應較強反射波組。400 m至600 m段的閃長玢巖內部存在砂巖殘留層,因此,其地震波組響應有一定延續深度。由于鉆孔深度僅600 m,根據地質規律解釋Σ2為閃長玢巖或成分相近的其他中基性巖體亦較為合理。此外,巖體的陡立面難以成像,只能據火山旋回界面、前火山地層的層狀強反射終止位置,圈定巖體邊界形態,巖體與龍王山組火山巖、前火山沉積地層呈侵入接觸關系。巖體Σ1內部波組E能量相對巖體其他部位反射較強、相位連續, 且E以上的反射波特征與下部明顯不同,能量更弱、波形更雜亂,推測為礦化蝕變所致或復式巖體。

圖6 深度偏移剖面及地質解釋Fig.6 Depth-migrated section and geological interpretation

總之,反射剖面清晰反映了溧水盆地的構造產狀、形態,在測線范圍內,總體呈“兩隆夾一在凹”的構造格局,盆地形態受前火山基底凹陷控制。中間為SE向加深傾斜的非對稱箕狀火山盆地,深部斷層發育,次火山巖體分布于盆地邊緣隆起帶。

4 控礦因素定位預測

反射地震深度偏移剖面清晰地勾勒出了溧水火山巖盆地構造形態及隱伏巖體的產狀、位置和埋深,為本區的控礦因素預測和找礦提供了重要的地球物理依據。

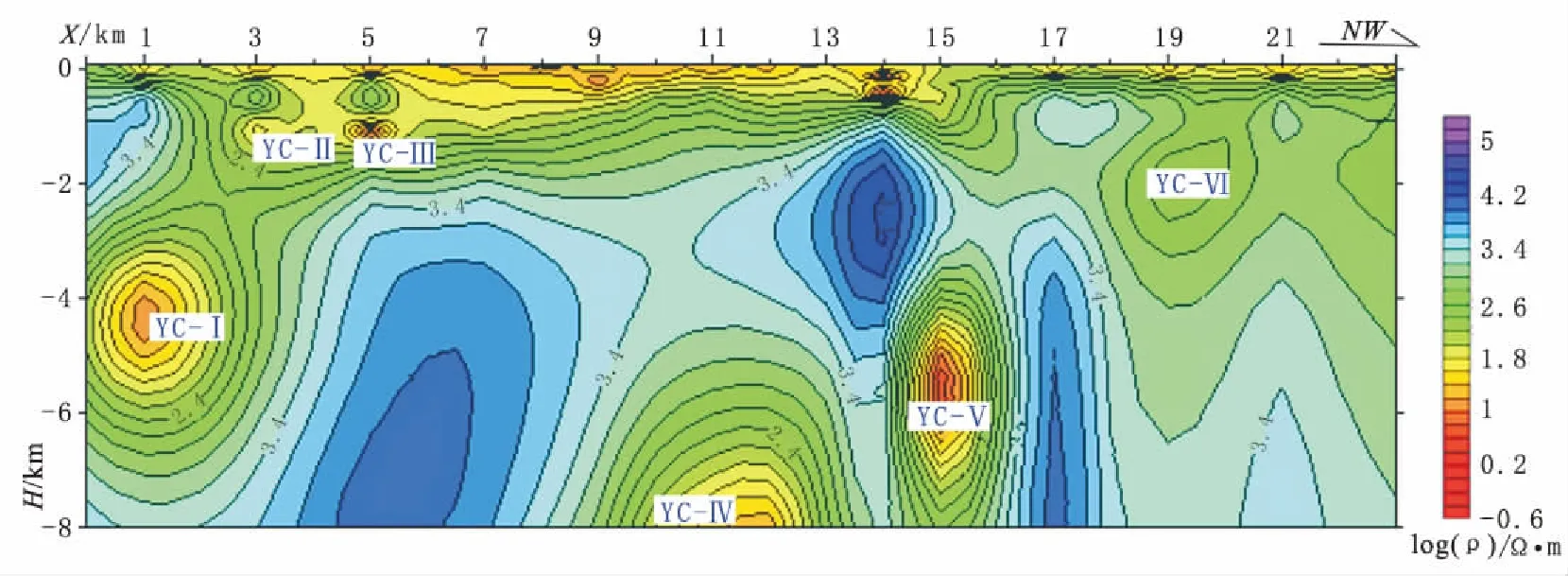

圖7所示的大地電磁測深剖面測線同地震測線基本重合,剖面反映的盆地構造形態一致,但地震剖面上反映的構造更為精細。火山巖的埋深比MT剖面更精確,巖體特征、形態、展布也是更為明顯,斷裂的性質、產狀也相對更加清晰。總的說來地震剖面所含地質信息要豐富得多。但是MT剖面上的低阻異常暗含的與礦化有關的信息和地震剖面結合應用能降低地質解釋的多解性。對控礦因素的定位預測也更加精準。

據成礦構造研究法的觀點,礦體、礦床的形成和特定的構造、巖體、地層及其之間的相互組合關系密切相關,這些要素稱為控礦因素。控礦因素控制著成礦物質的來源、遷移和就位。

火山巖內部旋回界面是火山沉積-熱液型礦床的有利賦存位置,CDP1510處2 km深的云合山組底界面反射極強,有礦化所致可能。

據前述分析推測巖體Σ2可能是沿龍王山旋回晚期的火山通道侵入的次火山閃長玢巖,又據角礫熔巖頂部又有部分黃鐵礦化和本區相關礦床成因模式分析,次火山巖體Σ2的頂部可能存在玢巖型鐵銅礦,對應MT剖面上低電阻率異常YC-Ⅵ,但是異常幅值和梯度均較小,且在重力異常圖上,Σ2并未處于局部異常中心位置,因此,其含礦品位和規模不會很高。南東段巖體Σ1在MT剖面上呈高電阻率特征,而且邊界形態清晰,與Σ2特征相差較大,可能是兩者礦物化學成分差異造成的。由于本區巖漿巖演化存在從北西-南東為中基性向中酸性發展的趨勢規律[15-16],而中基性的閃長玢巖密度高于酸性巖,這又較為合理地解釋了Σ1、Σ2對應位置在重力異常方面表現出來的差異特征,因此,Σ1為中酸性巖體可能性較大。根據次火山巖體的形成過程的力學狀態分析,可以推測次火山巖體頂部斷裂體系是由于巖體上拱作用在其上覆火山巖中形成的,隨著巖體冷卻收縮,這些淺部斷裂溝通上覆火山巖和巖體,是巖漿-熱液的運移的通道,通常是脈型礦產的有利賦存構造,MT剖面上異常YC-Ⅱ、YC-Ⅲ對應Σ1頂部,表明其含礦可能性較大。

CDP150處、深度為4.3 km的Σ1巖體外凸部,與前火山地層不同巖性界面D接觸,界面D通常為構造薄弱帶,且前火山巖地層中存在碳酸鹽巖,中酸性巖漿侵入其中利于成礦就位,形成接觸-交代型礦床(矽卡巖型礦床)可能性較大,在MT剖面對應明顯異常YC-Ⅰ。

前火山沉積地層中傾向為北西的F2和F3正斷層下部延伸至次火山巖體Σ2,巖體形成于龍王山晚期,晚于F2、F3,龍王山火山噴發后有較長時間的寧靜期,且區域應力場基本保持不變,最利于后期熱液萃取巖體中金屬元素,并在巖體熱驅動作用下遷移入斷層,在合適的物理化學條件下沉淀、成礦,這兩條斷層具備極好的導礦、容礦構造條件;斷層上部延伸至火山巖底界面,火山巖作為屏蔽層,和斷層一起組成巖性-構造圈閉,對成礦較為有利,在MT剖面上對應長軸狀的異常YC-Ⅴ,而F1遠離巖體,其控礦條件相對較差,但不排除在更深部存在其他礦源與其連通的可能性,因為在MT剖面上有異常YC-Ⅳ與之對應。

圖7 大地電磁測深(MT)剖面Fig.7 Section of MT

綜上所述,溧水盆地具備較好的成礦條件和控礦因素,找礦潛力極其可觀,由于尚未在淺部發現大礦,應加大對深部,特別是隱伏巖體和火山巖底界面、斷層接觸部位的勘查力度。

5 結論

應用廣角地震方法,成功獲取了溧水盆地深部信息,清晰地勾勒出了盆結構形態,為受前火山巖基底形態控制、向東南傾斜的非對稱箕狀盆地。

盆地燕山期火山巖系底界面反射波最強、最連續,解釋深度約3700m。火山巖內部旋回界面反射波亦較強,這些界面是火山沉積型礦產的有利成礦部位。盆地北西、東南兩側隆起邊緣各有一隱伏侵入-次火山巖體Σ1、Σ2,其頂部是尋找玢巖型礦產的有利位置,巖體凸出部位與前火山碳酸鹽巖的接觸帶是矽卡巖型礦產的有利產出地段。前火山巖沉積地層中的斷層,為張性正斷層,連通次火山巖體和火山巖底界面,這三者的組合,具備極好的成礦、控礦條件。

參考文獻:

[1] 徐明才,高景華,柴銘濤,等.金屬礦地震勘探[M].北京:地質出版社,2009.

[2] 袁桂琴,楊少平,孫躍,等.隱伏金屬礦勘查中物化探方法技術應用研究[J].物探化探計算技術,2012,34(6):631-639.

[3] 姚爽,閻建國,李雪峰,等.地震波形狀描述技術及其在地震相分析中的應用[J]. 物探化探計算技術,2011,33(1):24-26.

[4] 陳國達.成礦構造研究法[M].北京:地質出版社:1983.

[5] 陳克榮,華仁民,周金城,等.對溧水盆地中生代火山巖系地層劃分和時代歸屬的意見[J].江蘇地質,1992,16(2):65-68.

[6] 陳廣浩,蘇勇,張湘炳.成礦構造研究法在危機礦山找礦中的幾個應用實例[J].大地構造與成礦學,2005,29(1):63-70.

[7] 陳颙,黃庭芳,劉恩儒.巖石物理學[M].北京:中國科學技術大學出版社 ,2009.

[8] 韓潤生,陳進,黃智龍,等.2006.構造成礦動力學及隱伏礦床定位預測[M].北京:科學出版社,2006.

[9] 劉家遠,單娜琳,錢建平,等.隱伏礦床預測的理論和方法[M].北京:冶金工業出版社,2006.

[10] 徐明才,柴銘濤,榮立新,等.厚覆蓋區金屬礦地震方法技術研究[J].物探化探計算技術,2007,29(6):492-495.

[11] 盧占武,高銳,匡朝陽,等.廬樅金屬礦集區深地震反射剖面探測研究:一種經濟的、變化的采集觀測系統實驗[J].巖石學報,2010,26(9):2553-2560.

[12] 呂慶田,韓立國,嚴加永,等.廬樅礦集區火山氣液型鐵、硫礦床及控礦構造的反射地震成像[J].巖石學報,2010,26(9):2598-2612.

[13] 周芝旭,董幼瑞.火成巖區廣角-轉換波地震勘探方法研究[M].北京:石油工業出版社,2005.

[14] 呂慶田,廉廣玉,趙金花.反射地震技術在成礦地質背景與深部礦產勘查中的應用——現狀與前景[J].地質學報,2010,84(6):771-787.

[15] 吳巖.溧水構造-火山凹陷[J].南京地質礦產研究所所刊,1982,3(1):57-77.

[16] 吳良芳,魏新良,景山,等.寧蕪盆地臥兒崗鐵礦成礦地質特征及其找礦方向探討[J].地質與勘探,2012,48(4):760-767.

[17] 武斌,曹俊興,唐玉強,等.紅格地區釩鈦磁鐵礦地質特征及地球物理找礦的探討[J].地質與勘探,2012,48(1):140-147.

[18] 余佳.地質力學礦田構造的進展與前景[J].地質與勘探,2012,48(1):102-109.

[19] 云金表,龐慶山,方德慶.大地構造學與中國區域地質[M].哈爾濱:哈爾濱工程大學出版社,2002.

[20] 周曉明,張璟.江蘇省溧水地區礦產分布特征及找礦方向淺析[J].西部探礦工程,2009,9(1):116-118.

[21] 張永康,孫竟雄.江蘇西南部中生代斷塊構造的基本特征[J].南京地質礦產研究所所刊,1982,3(4):23-41.

[22] 肖騎彬,蔡新平,徐興旺,等.淺層地震與MT聯合技術在隱伏金屬礦床定位預測中的應用[J].礦床地質,2005,24(6):676-683.