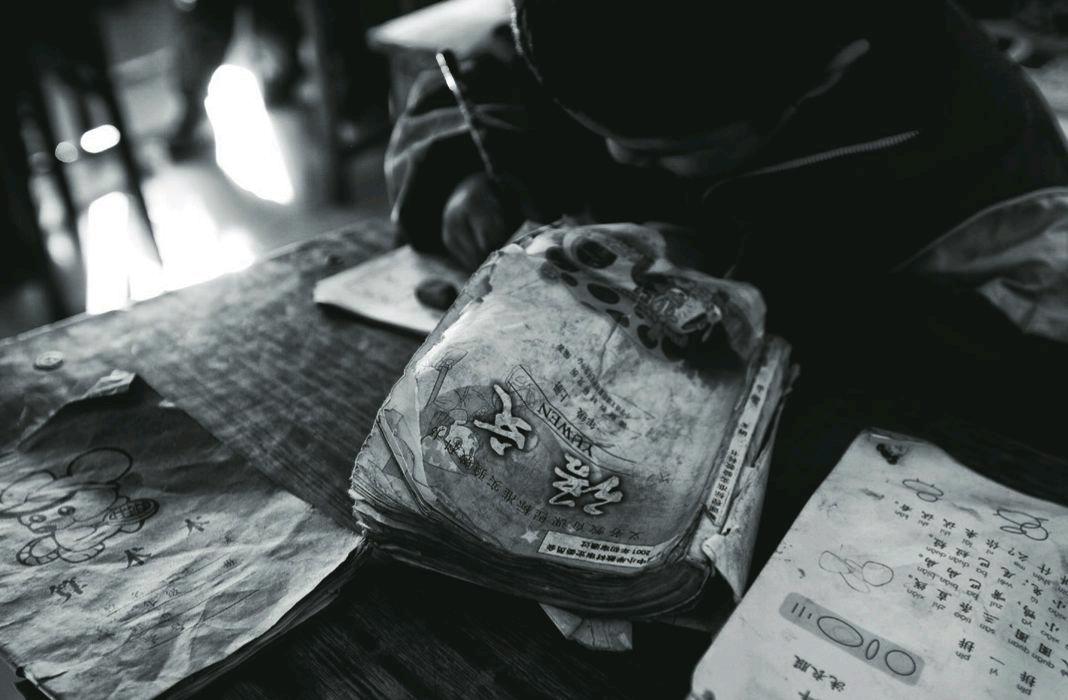

阻斷貧困代際傳播從教育始

顏濤

李克強總理在今年的《政府工作報告》中鄭重宣布,“我們要繼續向貧困宣戰,決不讓貧困代代相傳”。改革開放以來,我國扶貧事業取得舉世矚目的顯著成就,但伴隨著經濟社會的快速發展,貧富分化現象日漸嚴重,貧困群體出現代際傳遞趨勢。擺脫貧困的方法有很多,但提升素質,增強貧困群體生存與發展的能力,是最切實、最根本的途徑。

社會公平重在起點公平

市場經濟是競爭性經濟,競爭歸根到底是人的競爭。一個人只有受到良好的教育,才能具有良好的素質,也才能具有較強的競爭能力。

教育狀況決定家庭未來的命運。據國家統計局安徽調查總隊2012年農村貧困人口監測報告分析,2012年底安徽省農村貧困人口為679萬人,貧困戶家庭主要勞動力544萬人,最高文化程度在初中及以下的占全部勞動力的91.9%,家庭勞動力素質低成為致貧的重要因素。

這一調查數據頗具代表性。教育程度與收入成正比是全社會發展的趨勢,中國如此,外國也是一樣。有統計顯示,美國高中學歷以下的人的收入不到大學學歷者的二分之一,相當于碩士學歷者的三分之一,博士學歷者的四分之一。教育公平是社會公平的起點線,只有平等地接受教育,窮人才可以通過自身努力平等參與競爭,從而改善個人和家庭的經濟條件,提升社會地位,促進社會正向流動。

國家間的競爭是人才的競爭。家是國的基礎,國是家的放大。發達國家之所以發達,教育起了決定性作用。美國在第二次世界大戰前就普及了中等義務教育,上世紀90年代高等教育毛入學率高達80.9%,教育經費總投入占GDP的比例多年來始終保持在7%以上。高強度的教育投入推動了美國持續發展。

日本1947年開始實施9年免費義務教育,上世紀70年代末普及高中階段的義務教育,1990年高等教育毛入學率達到53.7%,教育經費占GDP的比例始終在6%以上。日本文盲率為零,有專家估算,中國目前的教育水平僅相當于1920年的日本。

以色列從上世紀七十年代中期以來教育經費投入一直僅次于軍事經費,占GDP8%以上,2011年以色列政府教育投入占政府財政預算的10%多,人均教育支出是我國的50倍。重視教育,使這個民族充滿創造力,占世界人口千分之二的猶太人,贏得了世界29%的諾貝爾獎。縱觀世界各發達國家,無一不把教育放在關乎民族發展、國家興衰的戰略地位上考量。

推動貧困地區教育發展迫在眉睫。由于諸多原因,我國的教育經費嚴重不足、教育資源配置很不均衡,在貧困地區這一現象更為突出。1993年《中國教育改革和發展綱要》明確提出:“逐步提高國家財政性教育經費支出占國民生產總值的比例,在本世紀末達到4%”。有關數據顯示,從2000年到2009年,以4%的比例為準,中國財政性教育經費支出10年累計“欠賬”1.6萬億元。經過多年努力,2012年我國終于實現了財政性教育經費支出占GDP比例達4%的目標,也只相當于上世紀80年代發展中國家的平均水平。有限的教育資源在城鄉之間、區域之間、校際之間分配又很不合理。2002年全社會各項教育投資的77%被用于占總人口不到40%的城市。2013年,我國一本高校在全國的平均錄取率為8.5%,而在貧困地區只有5.8%。

教育不公平,社會就不公平。教育不平等,底層就缺少上升的通道。而沒有通暢的社會流動,就會造成階層固化,抑制社會活力,阻礙社會成員聰明才智的充分發揮,降低社會資源配置的效率,導致貧富懸殊和兩極分化。更致命的威脅是它粉碎了處于弱勢的群體通過努力改變人生軌跡、實現人生理想的希望,最終將導致社會緊張和社會沖突。法國作家雨果說,“多建一所學校,就少建一座監獄”。起點公平既關乎窮人,也關乎富人;既關乎家運,也關乎國運;既關乎當下,更關乎未來。

教育扶貧需多措并舉

中國教育最大的“分母”在農村,最薄弱的環節也在農村,尤其是在貧困地區。要彌補歷史欠賬,應將教育資源配置更多地向貧困地區傾斜。

首先,要打牢貧困地區基礎教育的基石。基礎教育的核心是“基礎”,它包含三層意義:為國民素質打基礎、為終身發展打基礎、為國民教育體系打基礎。城市理應承擔外來務工人員子女入學問題,農村義務教育學校布局須保障學生就近上學,村小學和教學點要達到基本辦學條件,城鄉校長教師實行輪崗交流,素質教育將替代應試教育成為主導。

目前,上海已實現隨遷子女全部在公辦學校或政府委托民辦小學免費就讀,上海市花在非滬籍生源孩子上的教育經費將超百億元;安徽省實施了進城務工人員隨遷子女電子教育券制度;國家級貧困縣陜西省寧陜縣從2009年起推行12年免費教育,2011年開始推行從幼兒園到高中的15年免費教育,全年教育投入占該縣財政經常性收入包括中央和省市轉移支付資金總數的30%以上;內蒙古于2012年起在全自治區推行12年免費義務教育。

在基礎教育方面,貧困地區欠賬較多,一些地區至今還存在“萬人高中”、“8000人初中”的現象。所以,城市應當學習借鑒上海的做法,解決好外來務工人員子女上學問題;欠發達地區應學習內蒙、寧陜等地的做法,越是貧困地區,政府越應承擔好教育方面的責任,可以在貧困地區率先實施12年甚至15年免費義務教育。應有這種胸襟、眼光、氣魄,舍得投入,填補基礎教育不平等造成的溝壑。

其次,大力發展貧困地區的職業教育。目前,我國城鎮工業企業共有1.4億名職工,技術工7000萬,在技術工人中,初級工占60%,中級工占35%左右,高級工僅占5%。在農業第一線勞動者中,基本上都是沒有經過職業教育的普通農民。接受職業培訓,掌握生產技能,增加就業機會,是農民增收最快捷的方式之一,在貧困地區,往往是一人受培訓全家能脫貧。應大力發展現代職業教育,辦好一批中、高等職業學校,支持特色優勢專業;鼓勵發達地區職業院校對口支援貧困地區職業院校,通過獎補政策支持貧困地區教育就業一體化發展;廣泛開展職業技能培訓,探索發放“教育券”、“培訓券”等方式,讓學習者自主選擇培訓項目和培訓方式,提高培訓效果;學習借鑒發達國家職業教育的經驗(如東莞技工教育借鑒德國“雙元制”教育模式,學生在學校接受理論培養,在企業接受實踐技能培訓),調動企業、市場在職業教育中的積極性和主動性。貧困地區需推行終身職業教育,具備勞動能力和學習能力的群體都應納入職業教育范圍,使每個貧困家庭至少有一人有一項謀生之技能。endprint

另外,高等教育要為貧困地區和貧困群眾服務。為增加貧困地區學生接受高等教育的機會,2012年起,國家實施面向貧困地區定向招生專項計劃,每年在全國普通高校招生計劃中面向集中連片特殊困難地區安排1萬名招生計劃,2013年這一計劃擴大到3萬名,這些專項生畢業后仍回貧困地區就業創業和服務。一些地方,如湖北等省也安排部分省屬院校面向貧困地區招生。教育部從2008年起還實施“支援中西部地區招生協作計劃”,由東部高校招收中西部考生。安徽省2013年農村貧困地區定向招生本科名額為1424人,高職(專科) 100人。這些舉措大大提高了貧困地區學生大學錄取率,但與貧困地區的需求相距甚遠。

促進貧困地區內生性發展是扶貧開發治本之道,而培育內生性物質基礎必須依賴內生性人才,在貧困地區應淡化“精英教育模式”,大力發展“生存教育模式”。國家和省一級應統籌調整高等教育資源配置,除繼續加大貧困地區定點招生力度外,可鼓勵支持各類大學到貧困地區創辦分校或獨立學院,農業大學和高職院校應先行一步,每個貧困縣至少應有一所大學。這些大學、分校或獨立學院的定位就是增強貧困群體的生存能力,可以放寬招生條件,從農民中培養現代化的職業農民,從農民工中培養新型技工,使培養出的人才能夠在貧困地區用得上、留得住、干得好,進而帶動和促進經濟社會的發展。

教育扶貧是全社會的共同責任

“一個艦隊,決定它速度快慢的,不是那個航行最快的船只,而是那個最慢的船只”。教育扶貧這塊短板必須由全社會共同補上。

第一,要破除新的讀書無用論。新中國成立至今,最典型的“讀書無用論”思潮發生在“文革”時期,以張鐵生交白卷為高潮,知識分子成了臭老九,以大老粗為時尚,越窮越光榮。

改革開放以來,國家對教育的重視力度逐年加大,“知識改變命運”逐漸成為社會主流。但在市場經濟轉型過程中,孩子上學成為新的致貧原因之一,高昂的成本讓貧困家庭難以承擔,花費巨資讀完大學后卻找不到工作,在一些農村,放棄高考的學生達到三成。因此,有必要重新建構“知識改變命運”的良性生態,讓讀書、受教育成為人們自覺而必然的選擇。

第二,用法治的手段促進教育公平。法治是建立教育公平機制的根本環節和重要手段,我國《憲法》、《教育法》、《義務教育法》、《民辦教育促進法》以及一些地方法規,如上海、福建的《終身教育促進條例》都以法律形式對教育公平進行了保障。但我國教育法律體系仍不完備,結構仍不健全;教育法律法規的用語空泛,類似應當、應該、鼓勵等用語太多,原則性表述多,可操作性差;在具體執行中涉及多部門時,法律條文規定不明確,造成執法主體之間互相推諉,互不負責。

應發揮法律法規在促進教育公平方面的作用,增強其嚴肅性和可操作性,如義務教育兩大原則,一是就近,二是免費。由于撤點并校,農村小學生學校離家的平均距離達10.83里,初中生為34.93里,這嚴重違背了學生上學就近原則,以致2011年農村中小學輟學生高達88.3萬人,輟學率為8.8‰。對于這些明顯違背義務教育法的現象,必須加強法治干預,明確懲戒措施;對教育行政相對人的合法權益受到侵害時,也需明確法律救濟途徑,使法治成為實現教育公平的堅強后盾。

第三,發揮好政府、市場、社會“三駕馬車”在促進教育扶貧中的作用。持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正是本屆政府的三大任務,教育作為最重要的民生工程,教育公平作為社會公平的起點,政府必須發揮主導作用。省級政府應運用好教育統籌權,在加大教育扶貧上更有作為,制定好教育扶貧規劃,確保各項措施落到實處。需發揮市場在資源配置中的決定性作用,圍繞市場對人才的需求,促進職業教育與市場需求接軌,構建校企合作、區域合作、工學結合的人才培養模式。充分利用社會資源、民間資本發展教育,特別是貧困地區的教育,形成全社會關心、支持貧困地區教育的良好氛圍。

習近平總書記在年初召開的中央農村工作會議上指出,“要緊緊扭住教育這個脫貧致富的根本之策,再窮不能窮教育,再窮不能窮孩子,保證貧困家庭孩子受到教育,不要讓孩子輸在起跑線上”。今天,我們需要花錢的地方仍然很多,急著要辦的事情也很多,但保證貧困地區的孩子受到良好教育的安排,不能再慢了。

(作者單位:安徽省扶貧辦) endprint

endprint