走出大山越遠 離幸福越近

徐丹婭

本世紀(jì)初,我國采取了一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策,財政支農(nóng)資金大幅度增加,農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展積極向好。但由于城鄉(xiāng)二元社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)長期存在,經(jīng)濟發(fā)展不平衡、城市化遠落后于工業(yè)化、農(nóng)民生活水平遠低于城鎮(zhèn)人口生活水平的局面始終未能很好改善,農(nóng)村人口外流現(xiàn)象不斷加速,農(nóng)民進城的腳步不斷加快。汪洋副總理在廣東清遠調(diào)研時曾指出,“走出大山越遠,離幸福越近”,十八屆三中全會和2014年一號文件對農(nóng)村生產(chǎn)要素權(quán)益保障、推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化也作出了相關(guān)決定。本文將以湖北十堰丹江口市為例,對農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀進行剖析和論證。

廣角鏡頭:丹江口市勞動力轉(zhuǎn)移的基本情況

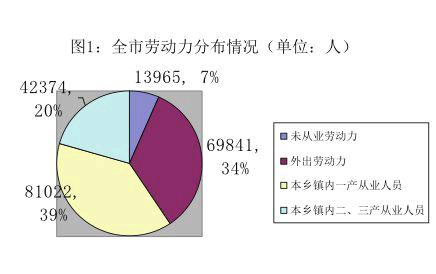

2013年丹江口市農(nóng)村勞動力監(jiān)測資料顯示:全市農(nóng)村勞動力資源總數(shù)為207202人,農(nóng)村從業(yè)人數(shù)193237人,本鎮(zhèn)內(nèi)從業(yè)人員123396人,其中在第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)的81022人,在第二、三產(chǎn)業(yè)從業(yè)的42374人;外出勞動力69841人,全部農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移到二、三產(chǎn)業(yè)人數(shù)達112215人,占58.07%,其中外出人數(shù)占36.14%(見圖1)。

在20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦、林區(qū))中,以大溝林業(yè)管理區(qū)農(nóng)村外出勞動力轉(zhuǎn)移程度最高,達50.1%,六里坪鎮(zhèn)從事二、三產(chǎn)業(yè)人數(shù)(含本地就業(yè))占比最高,達74.2%。從地理位置與主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)看,大溝林業(yè)管理區(qū)是丹江口市江北最偏遠地區(qū)(山場面積占國土面積75%),以農(nóng)業(yè)、林業(yè)種植為主,無工業(yè)企業(yè),因此外向型就業(yè)勞動力人數(shù)最多;而六里坪鎮(zhèn)緊靠十堰市白浪高新技術(shù)開發(fā)區(qū),是一個以工業(yè)為主體的綜合型鄉(xiāng)鎮(zhèn),僅鎮(zhèn)內(nèi)工業(yè)園5000萬元規(guī)模以上企業(yè)就有7家,經(jīng)濟總量連續(xù)多年位于十堰市、丹江口市鄉(xiāng)鎮(zhèn)之首,因此從事二、三產(chǎn)業(yè)的勞動力人數(shù)最多,并多在鎮(zhèn)內(nèi)本土企業(yè)就業(yè)。

縱向比較,石鼓鎮(zhèn)2013年外出勞動力占比較2012年增長10%,增幅最大,土關(guān)埡鎮(zhèn)、牛河林區(qū)從事第二、三產(chǎn)業(yè)勞動力占比增長5%,增幅最大,但總體上都在小波段范圍內(nèi)浮動;在村一級中,六里坪財神廟村農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移程度最高,達78.1%。

具體來看,丹江口市勞動力呈現(xiàn)以下特點:

一是農(nóng)村人口總量減少,勞動力兼業(yè)性減弱。2012年,全市鄉(xiāng)村人口為26.71萬人,占比58.1%,比2009年減少6.58萬人,占比下降9個百分點。完全脫離農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、長年在外打工的農(nóng)民工比例增大,打工的兼業(yè)性減弱,農(nóng)村舉家外遷勞動力不斷增加。據(jù)不完全統(tǒng)計,超過三成的流動人口在流入地居住生活時間超過5年,全年平均回老家不足2次。

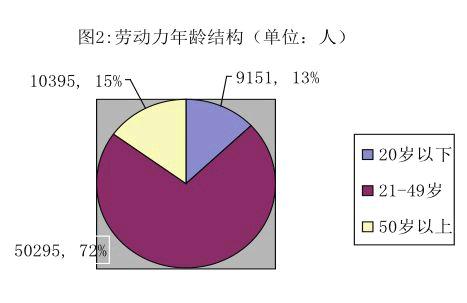

二是流動人口總量大幅增加,結(jié)構(gòu)年輕化。2013年外出勞動力總量6.98萬人,占全市農(nóng)村總?cè)丝诘?2.15%,占從業(yè)勞動力的36.14%。新生代農(nóng)民成為主力,20歲以下9151人,占全部外出人數(shù)的15.45%;21-49歲的50295人,占72.45%;50歲以上的10395人,只占12.1%(見圖2),“80后”新生代農(nóng)民工人數(shù)逐年增長。

三是農(nóng)村轉(zhuǎn)移外出人員文化程度總體偏低,但縱向比較有所提高。從外出務(wù)工人員文化程度看:小學(xué)及以下的6706人,占全部外出人員的9.6%;初中文化程度42324人,占60.6%;高中及以上文化程度20793人,僅占29.8%。但與2011年比較,三項指標(biāo)中小學(xué)以下文化程度人數(shù)占比下降0.75個百分點,高中及以上文化程度人數(shù)占比上升5.1個百分點。

四是外出人員自發(fā)組織為主,在省外就業(yè)的仍占多數(shù)。由于勞動力市場發(fā)育不完善,政府和中介組織對勞動力轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)和參與程度不高,農(nóng)民主要依靠自己的社會關(guān)系和血緣關(guān)系尋求就業(yè)機會,以降低擇業(yè)風(fēng)險和提高就業(yè)率。2013年全市自發(fā)外出就業(yè)人數(shù)為53892人,占全部外出的77.16%,通過政府和中介組織實現(xiàn)就業(yè)的僅占22.84%,這種以人緣、地緣關(guān)系為基礎(chǔ)的“投親靠友”和“以老帶新”式流動,帶有較為明顯的“連鎖遷移”特性,無法對勞動力資源進行最有效的配置。

從務(wù)工人員外出地點看,縣內(nèi)鄉(xiāng)外的15089人,占21.64%;省內(nèi)縣外17279人,占24.78%;省外37354人,占53.58%,高于前兩項之和,說明省外就業(yè)機會和效益仍高于本地。

五是部分勞動力流動呈現(xiàn)循環(huán)性和不穩(wěn)定性。由于戶籍制度和社會保障機制的剛性限制,使得外出勞動力在面臨失業(yè)、生育、年老等問題時,將回鄉(xiāng)作為規(guī)避和減少風(fēng)險的最佳選擇。同時,由于丹江口市作為南水北調(diào)核心水源地,1958年和2005年分別動遷移民26萬人(其中二期工程移民涉及14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處,139個村,農(nóng)村人口63380人),一期、二期搬遷移民相互交織,在移民搬遷安置工作中存在著新政策與老政策、新移民和老移民、外遷和內(nèi)安、移民安置和環(huán)境保護等諸多方面的矛盾和沖突,庫區(qū)城鎮(zhèn)移民搬遷安置從城市遷往農(nóng)村,又從農(nóng)村返回城市,幾經(jīng)反復(fù),導(dǎo)致勞動力的流動和轉(zhuǎn)移也相應(yīng)呈現(xiàn)循環(huán)性和不穩(wěn)定性。

特寫鏡頭:幾種特殊背景下的勞動力轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀

(一)移民內(nèi)安——離土離鄉(xiāng)背景下的倒逼遷移模式。

根據(jù)2013年4月對涼水河鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)120戶移民的問卷調(diào)查顯示,受調(diào)查對象人均收入8229.8元,高于全市平均水平1545元,人均工資性收入4658元,畜牧業(yè)收入275元、水產(chǎn)業(yè)收入407元、批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)收入89元、交通運輸郵電業(yè)收入62元、其他家庭經(jīng)營收入55元、移民直補資金118元、三農(nóng)補貼85元、低保救濟金128元(見圖3),可見工資性收入占總收入類型的絕對主體。endprint

分析原因,一是人均耕地不足、土地資源匱乏,第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏生產(chǎn)資料。一期移民全市淹沒面積347平方公里,淹沒耕地20.3萬畝,搬遷結(jié)束后移民人平耕地由1.12畝下降到0.32畝,目前全市有222個村民小組人平耕地在0.3畝以下,占移民總數(shù)的32.8%。

二是庫區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境未得到合理保護,人口與耕地反向增減。庫區(qū)移民為解決生存和彌補自然災(zāi)害造成的農(nóng)業(yè)損失,毀林開荒時有發(fā)生,生態(tài)環(huán)境遭到破壞,使移民缺乏本地可持續(xù)發(fā)展的外部條件。

三是缺乏歸屬感的心理因素使得移民無法在安置地扎根。移民的安置主要分外遷和內(nèi)安兩種,前者主要外遷地為天門、宜城、武漢東西湖等平原地區(qū),由于生活習(xí)慣和生產(chǎn)方式的較大差異產(chǎn)生的不適應(yīng),使得一部分外遷移民重返原籍,但由于喪失了土地等生產(chǎn)資料而不得不依靠外出打工來獲取收入。

另一方面,內(nèi)安移民同樣面臨生產(chǎn)基本要素質(zhì)量、數(shù)量低于原居住地,配套設(shè)施、公共服務(wù)不完善等困境,在心理缺乏歸屬感的同時,再加上外出務(wù)工的機會、職業(yè)可選擇性和收益遠高于單純從事第一產(chǎn)業(yè),勞動力的轉(zhuǎn)移成為必然。

(二)退耕還林——靠山不能吃山后帶來的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

退耕還林工程是上個世紀(jì)末我國實施的生態(tài)環(huán)境建設(shè)系列工程之一。丹江口市于2001年被國家列為退耕還林試點縣(市),到2012年,全市累計完成退耕還林面積40.1萬畝,其中退耕地還林17.2萬畝,荒山造林22.9萬畝。退耕還林工程的實施,不僅極大地改善了生態(tài)環(huán)境,使退耕農(nóng)民的生活觀念、生活水平發(fā)生了根本性的變化,同時也促進了退耕工程地區(qū)農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,加速了消除貧困的進程。

一是一大批坡耕地退出耕作舞臺,這些土地的所有者也因此成為農(nóng)村剩余勞力,全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移(市外)的人數(shù)由2000年的1.5萬人增加到2012年的6.6萬人,占農(nóng)村勞動力的比重由2000年的10.5%增長到2012年的35.68%。

二是生產(chǎn)方式與生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。糧食生產(chǎn)由開山種地、廣種薄收向精耕細作、少種高產(chǎn)轉(zhuǎn)變;生產(chǎn)結(jié)構(gòu)由以糧為主向多種經(jīng)營轉(zhuǎn)變;畜牧業(yè)生產(chǎn)由自由放牧向高標(biāo)準(zhǔn)飼養(yǎng)轉(zhuǎn)變;生產(chǎn)方式由小農(nóng)經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)變,農(nóng)村經(jīng)濟迅速壯大。

三是農(nóng)民收入不斷增加。2012年,全市退耕農(nóng)戶人均純收入由2007年的2909元提高到5021元,5年增長72.60%,平均每年遞增11.53%。這既與勞動力大規(guī)模外移打工有關(guān),也得益于國家對于退耕還林戶的各類補償政策。

四是收入結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。從對全市100戶退耕農(nóng)戶的監(jiān)測調(diào)查數(shù)據(jù)看,2012年全年人均現(xiàn)金總收入為5013元,其中家庭經(jīng)營現(xiàn)金收入2253元,林業(yè)收入133元,加起來接近現(xiàn)金總收入的一半。另一半來源于國家的各項補助款和外出打工收入,說明經(jīng)濟林給退耕農(nóng)戶的產(chǎn)出還很微小,效益尚未顯現(xiàn)。

(三)“兩高”企業(yè)轉(zhuǎn)型——對勞動力吸納能力呈縮減態(tài)勢。

丹江口水利樞紐投入運行后,經(jīng)國家批準(zhǔn),由丹江口電廠以直接供電的方式向丹江口庫區(qū)的丹江口市、鄖縣、淅川縣供電作為地方補償,直供電電價為每千瓦時0.195元,遠低于湖北、河南兩省電網(wǎng)供電價。在這種背景下,以冶金產(chǎn)業(yè)和化工產(chǎn)業(yè)為代表的高耗能、高污染等“兩高”企業(yè)快速發(fā)展起來,并發(fā)展成為丹江口市的支柱產(chǎn)業(yè)。這在為該市的社會經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生積極影響的同時,也帶來了一系列挑戰(zhàn)和矛盾。

如今,這一矛盾在丹江口市經(jīng)濟發(fā)展中尤為突出,一方面電力資源減少,導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)市場競爭力下降。南水北調(diào)中線工程實施前,丹江口水庫以蓄水、發(fā)電為主,發(fā)電成本很低,上網(wǎng)電價僅為0.142元/度。南水北調(diào)中線工程實施以后,丹江口水庫將以蓄水、調(diào)水為主,發(fā)電為輔,據(jù)測算,年發(fā)電量將減少9億度左右。這不僅導(dǎo)致供電收入減少1.15億元以上,而且直接增加丹江口市工業(yè)企業(yè)用電成本,因為減少的供電量要靠高價的倒送電來解決,倒送電的電價為0.372元/度,這將增加企業(yè)用電成本2.07億元。電力資源優(yōu)勢的消失將對丹江口市原有的高耗能企業(yè)如電解鋁、鐵合金、建材、化工等行業(yè)形成嚴(yán)重沖擊。同時,枯水季節(jié)的欠發(fā)電,往往使這些企業(yè)停產(chǎn)、半停產(chǎn),造成減員、資產(chǎn)閑置。

另一方面,隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整,生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)加強,高耗能和高污染企業(yè)面臨控制淘汰和轉(zhuǎn)型升級。因此,隨著“兩高”企業(yè)效益的下降以及規(guī)模、數(shù)量的萎縮,對勞動力接受和承載容積率的貢獻將會不斷縮減。

聚焦鏡頭:新型城鎮(zhèn)化背景下勞動力轉(zhuǎn)移困境

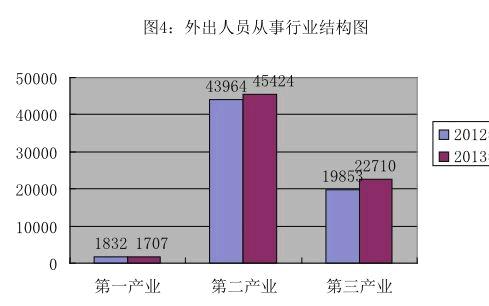

第一,職業(yè)性轉(zhuǎn)移為主,徹底轉(zhuǎn)移不足。盡管轉(zhuǎn)移勞動力大多是在第二、三產(chǎn)業(yè)即非農(nóng)業(yè)部門就業(yè)(見圖4),但由于戶籍制度和就業(yè)制度等城鄉(xiāng)分割體制的限制,他們?nèi)匀缓茈y擺脫以世襲方式繼承下來的農(nóng)民身份。因此,盡管每年向城市轉(zhuǎn)移的勞動力人數(shù)眾多,但能真正融入城市,在城市(特別是大中型城市)定居的并不多見,只不過是做季節(jié)性和職業(yè)性的反復(fù)遷徙。

根據(jù)《人力資源藍皮書:中國人力資源發(fā)展報告(2013)》提供的有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前我國農(nóng)民工就業(yè)呈現(xiàn)出“短工化”趨勢,表現(xiàn)為工作持續(xù)時間短、工作流動性高。65.9%的農(nóng)民工更換過工作,25%的人在近7個月內(nèi)更換了工作。農(nóng)民工每份工作的平均持續(xù)時間都不長,在兩年左右,而兩份工作的時間間隔長達8個月。可見,農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力對城市化率的貢獻不足,未能實現(xiàn)人口的徹底轉(zhuǎn)移。

第二,“半城市化”式的嵌入,游離于城市邊緣。農(nóng)村流動人口雖然進入城市社會,但他們被局限在初級勞動力市場,大多從事非正規(guī)就業(yè),有限地參與城市的勞動分工,并沒有與城市的社會、制度和文化系統(tǒng)實現(xiàn)有效的銜接。而城市對農(nóng)村流動人口的接納僅停留在經(jīng)濟系統(tǒng)上,把他們當(dāng)做邊緣經(jīng)濟的活動者,在身份地位上沒有承認和賦予其城市市民或公民的身份,在生活和社會行動層面將其排斥在城市的主流生活、交往圈和文化活動之外,使得農(nóng)村流動人口在城市的生活、行動得不到有效的支持,在心理上產(chǎn)生一種疏遠乃至不認同的感受,處在半城市化狀態(tài)。endprint

第三,城市就業(yè)壓力增大,農(nóng)村勞動力素質(zhì)亟待提高。《人力資源藍皮書(2013)》指出,我國就業(yè)總量壓力仍然較大,今后一個時期,我國每年需要就業(yè)的城鎮(zhèn)勞動力超過2400萬人,但目前每年只能提供就業(yè)崗位1200萬個左右,“十二五”期間應(yīng)屆畢業(yè)生數(shù)量還將保持在年均700萬左右的高位,我國農(nóng)村還有1億多富余勞動力,每年需要轉(zhuǎn)移就業(yè)800萬至900萬人。農(nóng)村勞動力與城市勞動者在就業(yè)市場中的競爭愈加激烈,加大了農(nóng)村勞動力在城市尋找工作的機會成本。

同時,隨著產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步、結(jié)構(gòu)調(diào)整速度加快,在創(chuàng)造了大量就業(yè)機會的同時,就業(yè)結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致勞動力供給結(jié)構(gòu)和勞動力需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大的差異,缺乏技能的勞動力供大于求。2012年,丹江口市外出從業(yè)人員中參加職業(yè)技能培訓(xùn)的人數(shù)為26790人,僅占總?cè)藬?shù)的13.89%,其中持職業(yè)技術(shù)資格證書的占比為8.5%。2013年的數(shù)據(jù)也不容樂觀,參加培訓(xùn)人數(shù)占總?cè)藬?shù)的16.22%,持職業(yè)技術(shù)資格證書的占8.5%。這些文化水平低,既沒得到專業(yè)培訓(xùn),也沒有專業(yè)技術(shù)的農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力,在就業(yè)范圍的選擇上受到很大限制,只能從事些低層次的簡單體力勞動。而知識結(jié)構(gòu)較好、工作能力較強的“80后、90后”新生代農(nóng)民工對生存條件和發(fā)展空間更為重視,期望較高,企業(yè)和社會在短時間內(nèi)又無法滿足其要求,因此造成“用工荒”與失業(yè)并存。

反轉(zhuǎn)鏡頭:對勞動力轉(zhuǎn)移路徑的思考

首先,農(nóng)民的就業(yè)問題不能在農(nóng)村內(nèi)部解決。就農(nóng)業(yè)本身來說,一方面,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,人均國民收入提高,第一產(chǎn)業(yè)的國民收入相對比重和勞動力就業(yè)的相對比重會呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢,第一產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中明顯出現(xiàn)衰退產(chǎn)業(yè)的質(zhì)性;另一方面,農(nóng)村土地制度改革不斷深化,土地資源進一步流轉(zhuǎn)和集約,多種形式規(guī)模經(jīng)營加速發(fā)展,專門從事第一產(chǎn)業(yè)的勞動力需求進一步下降,有限的耕地?zé)o法為龐大的農(nóng)業(yè)剩余勞動力提供充分就業(yè)的機會,也無法滿足農(nóng)民增加收入的需求,這就使農(nóng)業(yè)剩余勞動力向城市和非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移成為必然趨勢。

2013年,丹江口有81022人在第一產(chǎn)業(yè)從業(yè),占總?cè)藬?shù)的26%,比2000年下降了近40個百分點。因此,通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來消化農(nóng)村剩余勞動力是行不通的。那么在農(nóng)村能否發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)?答案仍然是否定的。這是因為二、三產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展,與人口集聚水平和城市化水平呈正比,企業(yè)的形成需要具有城市特征的人口聚集區(qū),才能實現(xiàn)規(guī)模化和效益最大化,農(nóng)村居民居住分散,難以達到企業(yè)生產(chǎn)必需的市場“門檻”,無法實現(xiàn)外部規(guī)模經(jīng)濟。因此,農(nóng)村勞動力的就業(yè)問題不能依靠農(nóng)村內(nèi)部解決,而應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)和鼓勵勞動力的自由流動。

其次,加快推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化是農(nóng)村勞動力穩(wěn)定就業(yè)的關(guān)鍵因素。城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)把城市和農(nóng)村分割為兩個“社會”,這使得農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力在社會地位、勞動保障、公共服務(wù)等方面無法取得與市民同等的權(quán)利和待遇,這在很大程度上限制了農(nóng)村人口進城就業(yè)和定居生活,成為制約農(nóng)村勞動力穩(wěn)定轉(zhuǎn)移就業(yè)的關(guān)鍵因素。

打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu),需要加快推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化,要積極推進戶籍制度改革,改變依附在戶籍之上的各種權(quán)利,實現(xiàn)城鄉(xiāng)勞動者權(quán)利平等、勞動機會平等、公共服務(wù)水平平等,為農(nóng)村人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)市民創(chuàng)造條件。

第三,持續(xù)提高農(nóng)村人口能力素質(zhì)以適應(yīng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)需要。科學(xué)文化素質(zhì)低下的農(nóng)村勞動力由于自身能力、素質(zhì)的限制,在向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中面臨著轉(zhuǎn)移率低、就業(yè)崗位層次低、收入低、鞏固的轉(zhuǎn)移率低等問題,導(dǎo)致就業(yè)難度不斷加大。因此,要把提高農(nóng)村人口能力素質(zhì)水平和開發(fā)農(nóng)村人力資源擺在更加重要的位置。通過提高農(nóng)村基礎(chǔ)教育水平和辦學(xué)質(zhì)量,夯實農(nóng)村人口能力基礎(chǔ);完善農(nóng)村教育結(jié)構(gòu),適應(yīng)不同層次農(nóng)村人口知識需求;廣泛開展實用技術(shù)技能培訓(xùn),使未繼續(xù)升學(xué)的初高中畢業(yè)生等新成長勞動力都能接受適應(yīng)就業(yè)需求的職業(yè)培訓(xùn);鼓勵社會組織、機構(gòu)、企業(yè)及個人對農(nóng)村教育和人力資源開發(fā)進行投資,促進勞動力技能培訓(xùn)手段多元化發(fā)展。各級政府要對農(nóng)村勞動力培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移工作加強引導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào),不斷加快農(nóng)村剩余勞動力有序轉(zhuǎn)移的步伐。同時,要充分發(fā)揮和利用好市場功能,加強農(nóng)村勞動力流動的服務(wù)體系及中介組織的建設(shè),開發(fā)信息咨詢、就業(yè)服務(wù)、社會保險等工作,進一步提高農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移質(zhì)效。

(作者系湖北省扶貧辦政策法規(guī)處副處長) endprint

endprint