風華箋紙

荷花

明朝是極講究箋紙的朝代,各色箋紙琳瑯滿目。《考盤余事》中說江西鉛山出奏本紙、浙江常山出榜紙、上虞出大箋紙、江西臨川出小箋紙,大內用細密灑金五色粉箋。當時印金花五色箋、磁青紙、無紋灑金箋亦甚流行。松江潭箋不用粉造,以荊川連紙褙厚砑光用蠟,打各色花鳥,堅滑可類宋紙。

清初,仍承襲明代遺風,箋紙之作仍然十分盛行。李漁的芥子園名箋,設店于金陵承恩寺前,門口懸掛“芥子園名箋”五字,有韻事箋8種、織錦箋10種。乾隆年間怡王府的角花箋亦甚有名,在紙幅下角刻印精致細巧的彩圖,令人不忍釋手。道咸中葉以后,流行小箋紙、小信封,不出巴掌大小,亦盛極一時。清末南京紙店林立,箋紙之制作非常普及化。

在實物上,箋紙之制造者,不但致力于各色彩箋的創(chuàng)新研究,并且將其售賣之各色箋紙匯集成冊,稱為“箋譜”。除做推廣宣傳之外,因箋譜制作精美,原為日常用物已提升到藝術層次,且利于珍藏流傳。

“箋譜”之制始于明代,亦盛于明代。數(shù)百年來,這一項藝術史上的珍品,流傳至今的,有天啟六年(1626)《蘿軒變古箋譜》及弘光元年(1645)《十竹齋箋譜》,是藝術史上至今仍然可見的兩顆明珠,依舊閃耀著五彩光輝。另外有1650年的《殷氏箋譜》,但此譜目前只留其名而已。

清朝南紙店為做宣傳,也有以箋譜形式發(fā)行,如天津文美齋于光緒十九年(1893),以紅色單色印制《文美齋詩箋譜》一冊;宣統(tǒng)三年(1911),以龢庵所繪百花圖,刻印五色《百花詩箋譜》,繪刻印俱精,集清末箋紙之大成,是有清一代最受注目之箋譜。

民國初期,箋紙仍然是百姓的重要日常用品之一,南紙店仍然盛行,紛紛聘請書畫名家繪圖,精工刻印,一時蔚為大觀。但隨著時代的改變,自來水筆取代毛筆,機器造紙取代手工紙以后,傳統(tǒng)箋紙就逐步走向消失之路。幸而當時魯迅、鄭振鐸等人有感于此一藝術正逐漸消失,亟待拯救倡導。在他們極力奔走之下遂有1933年《北平箋譜》之刊印、1942年《十竹齋箋譜》之重刻。另外,北平榮寶齋于1935年印行《北平榮寶齋詩箋譜》;四川詩婢家于1943年印行《鄭箋詩譜》500部、1945年再版500部編號發(fā)行;1952年7月榮寶齋又重刊《十竹齋箋譜》;1953年10月榮寶齋再刊印《北京榮寶齋新記詩箋譜》,為此一傳統(tǒng)藝術留下丁點余韻。

制箋

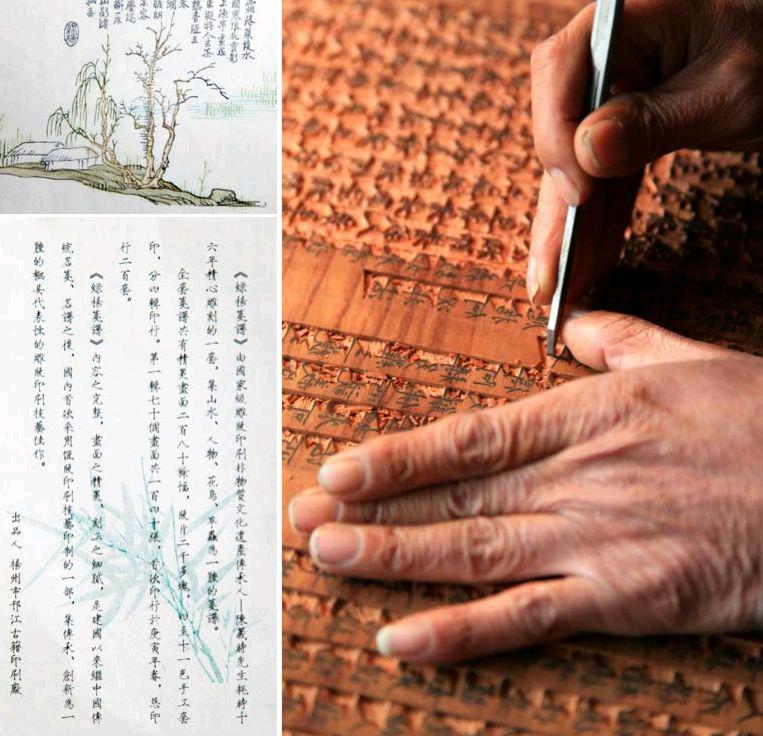

箋紙一物,雖屬寸幅小品,但其制作過程非常費工,比一般版畫更繁復。其印制次序大致分為畫稿、雕版、印刷、裁齊、裝匣等幾道工序,而且在印刷過程中更要注意色調濃淡,求其雅致以襯托紙上之書寫字跡。

南紙店請畫師畫箋稿,必須注意紙幅的大小,言簡意賅專為制箋而做,畫師一般都會在畫稿上題款,如“為某某齋主人制,某某寫”或“某某寫,某某齋制”等語。例如子良為錦潤閣畫人物箋,他題“辛未秋日擬古八幀,為錦潤制,子良”;另如錢慧安為宜雅齋畫箋,題“吉生寫,宜雅齋制”或“清溪樵子寫,宜雅齋制”;又如沈心海為九華堂畫箋題“九華堂制,心海寫”,等等。

箋紙的種類五花八門,任何人事物均可入畫,除了常見的蔬果花卉、蟲魚鳥獸、山水奇石、神佛人物、文房古壺、博古鼎彝之外,亦有金石文字、古籍書頁、歷史典故及難以歸類的雜項事務,例如清朝李漁的芥子園所制韻事箋及織錦箋,都可以作為箋紙圖案,真是琳瑯滿目美不勝收。榮寶齋以古籍書頁制箋甚多,例如以《永樂大典》殘帙、《居士集》、《謝宣城詩集》、《王文公文集》、《通鑒紀事本末》、《農桑輯要》、《武經龜鑒》、《宣和畫譜》等之宋元古籍書頁作為箋紙圖案;臺灣“中央圖書館”未改制為“國家圖書館”前也曾以其所收藏之宋眉山刻本《東都事略》卷一書頁印制信箋。

箋紙的印制,有無色的拱花印法、單色印刷與彩色印刷。拱花印制無色卻非常典雅。單色印刷,通常會將圖案用一種顏色分別印在幾種不同顏色的紙張上面,或者用不同顏色分別印在同一顏色紙張上面,例如1934年上海綢業(yè)銀行印制贈送客戶的信箋,就是分別用紅、藍、黃、綠四色將圖案字跡印在白色紙上,看起來也是雅趣盎然,五彩繽紛。彩色饾版印刷較費工夫,一張箋紙必須經過數(shù)次印刷方能完成,彩色箋紙設色雅致,炫人奪目。如果是拱花與饾版并用所印制出來的箋紙則更顯得高雅華貴,乾嘉時期怡王府的角花箋甚是有名,其圖案印在牙色紙幅的左下角,拱花與饾版并用,后世民間仿制甚多。

藏箋

箋紙出售時,通常40張或50張裝一匣,而一匣四五十張箋紙,并不是四五十種圖案,一般是4種或8種,每種圖案各有數(shù)張。價錢最普通的用紙條圈束之后裝紙袋,好些的裝紙匣,再好的合數(shù)匣外加函套,最高貴的集大小10匣合裝木盒。箋紙是日常用品,本無需考慮長久收藏的保護條件,因此以紙袋或紙匣裝置最為常見,但如今箋紙已成古董,為人爭相收藏,當時的紙袋或紙匣因保存不當,大多損壞,視其損壞程度也間接影響里面的箋紙,殊為可惜。而外加函套或木盒的匣裝箋紙,則其紙匣大多完好如初,足以讓人一窺當年箋紙盛行時的原汁原味。

一般收集箋紙也會講求成套收藏,每套張數(shù)多寡不一,例如榮寶齋清末時印制“七十二侯詩箋”,一套72幅,至今已難得一見。民國后清秘閣曾仿宋刻《梅花喜神譜》作為箋紙圖案,這一套就是100幅,當年是以每10種圖案裝一個紙匣發(fā)售,全部《梅花喜神譜》箋紙須裝成10個紙匣,今天要收集齊全確實不容易。當然也有張數(shù)不多的套箋,例如清末俞曲園自制“春在堂五禽箋”,在箋紙上用篆字書寫鵲、鳳、雁、燕、鶴等禽鳥名,一套僅5幅。榮寶齋的“吳待秋梅花箋”,一套也僅8幅。在臺灣的南雅印刷信封工藝廠于1962年慶祝開業(yè)15周年紀念信箋一套10幅,印制古銅鏡面圖案及鼎彝銘文。2008年8月中國舉辦奧運會,榮寶齋專為奧運會之舉辦印制“中國古代民俗、運動信箋”,一套16幅,圖案包括童子頂竿、慶賞元宵、馬球圖、少林寺拳術、跳繩、踢毽子、投壺游戲、踢球、雙陸圖、射獵、斗蟋蟀圖、舞龍、步打、蹴鞠圖、琉璃喇叭和撲撲噔等古代民俗節(jié)慶及體育活動。

名人所畫信箋也是熱門的收藏對象,尤其是畫壇大師的杰作,例如齊白石、張大千、溥心畬、徐悲鴻等。

齊白石的畫箋大多取材生活周遭事務,讓人有十足的親切感,而且畫上的題詞往往含意深遠,頗有警世意味。張大千的畫箋有高士、山水、蟲魚、花卉等,都非常吸引人的目光。溥心畬的畫箋大多是青綠山水,間有人物也都搭配在山水之中,有些畫是他和張大千合作的,他的畫箋除了榮寶齋印制外,清秘閣也印制一些。他的鈐印除了“溥儒”、“心畬”外,也偶用“舊王孫”。徐悲鴻的畫箋并不多見,筆者只見過他畫于1935年、由寶文堂印制的幾幅而已,畫老貓、公雞、白鵝、枇杷及桃子等,筆畫大氣,用色鮮明。畫一只老貓俯臥石上,雙眼微瞇,徐悲鴻題詞曰:“寂寞誰與語,昏昏又一年”,非常有意思。

南紙店所售箋紙,大部分是兩扎裝在一個紙匣里,信封也大致一樣。戲鴻堂有一套信封,摹繪古玉圖紋作封面,稱為“戲鴻堂精制仿古宴客筒”。一般箋紙與信封是分開出售,但也有比較特殊的裝法:榮寶齋有制作一匣“齊白石花卉集錦箋”,里面包含兩扎蟲魚鳥蛙蝴蝶等8種圖案的箋紙,以及6扎尺寸不一的瓜果圖案信封,整匣都是齊白石,內容多樣豐富,令人愛不釋手。

書寫的工具已由傳統(tǒng)毛筆變成鋼筆或圓珠筆,使用的紙張也由宣紙棉紙變成機制紙,傳統(tǒng)手工制作箋紙如今已成歷史文物,風華不再。

撫昔思今,慨然一嘆。endprint