胸上段食管鱗癌根治性放療的預后和失敗因素分析

林珺 陳俊強 林宇 黃秋遠

[摘要]?目的?分析胸上段食管鱗癌患者根治性放療的預后和失敗因素。方法?分析2004年2月至2016年12月福建省腫瘤醫院收治的216例胸上段食管鱗癌根治性放療患者的總生存期(overall?survival,OS)和無進展生存期(progression-free?survival,PFS),并對相關預后及治療失敗因素進行分析。結果?全組患者的1、3、5年PFS分別為56.9%(123/216)、33.3%(72/216)、29.2%(63/216),1、3、5年OS分別為93.1%(201/216)、57.4%(124/216)、34.3%(74/216)。單因素分析結果顯示:T分期、N分期、TNM分期、腫瘤長度、食管大體腫瘤體積(gross?tumor?volume,GTV)是影響胸上段食管鱗癌患者OS的預后因素(P<0.05);N分期、TNM分期、腫瘤長度、GTV是影響胸上段食管鱗癌患者PFS的預后因素(P<0.05)。多因素分析結果顯示:N分期、GTV是影響胸上段食管鱗癌患者PFS的獨立預后因素(P<0.05);N分期、化療、GTV是影響胸上段食管鱗癌患者OS的獨立預后因素(P<0.05)。全組局部總復發率31.9%,其中原發灶復發率18.5%、區域淋巴結轉移率16.2%,全組遠處轉移率28.2%。結論?N分期、化療、GTV是胸上段食管鱗癌根治性放療患者OS的獨立預后因素,N分期、GTV是PFS的獨立預后因素,主要的失敗因素是局部復發和遠處轉移。

[關鍵詞]?胸上段食管鱗癌;根治性放療;預后;失敗因素

[中圖分類號]?R735??????[文獻標識碼]?A??????[DOI]?10.3969/j.issn.1673-9701.2023.15.001

Analysis?of?prognosis?and?failure?factors?of?radical?radiotherapy?for?upper?thoracic?esophageal?squamous?cell?carcinoma

LIN?Jun1,?CHEN?Junqiang1,?LIN?Yu1,?HUANG?Qiuyuan2

1.Department?of?Radiation?Oncology,?Fujian?Cancer?Hospital,?Clinical?Oncology?School?of?Fujian?Medical?University,?Fuzhou?350000,?Fujian,?China;?2.Department?of?Radiation?Oncology,?Fujian?Maternity?and?Child?Health?Hospital,?Fuzhou?350000,?Fujian,?China

[Abstract]?Objective?To?analyze?the?prognostic?and?failure?factors?of?radical?radiotherapy?for?upper?thoracic?esophageal?squamous?cell?carcinoma.?Methods?The?overall?survival?(OS)?and?progression–free?survival?(PFS)?of?216?patients?with?upper?thoracic?esophageal?squamous?cell?carcinoma?undergoing?radical?radiotherapy?in?Fujian?Cancer?Hospital?from?February?2004?to?December?2016?were?analyzed,?the?prognostic?and?treatment?failure?factors?were?analyzed.?Results?The?1-year,?3-year,?and?5-year?PFS?of?all?the?patients?were?56.9%(123/216),?33.3%(72/216),?and?29.2%(63/216),?respectively.?The?1-year,?3-year,?and?5-year?OS?were?93.1%?(201/216),?57.4%?(124/216),?and?34.3%?(74/216),?respectively.?Univariate?analysis?showed?that?T?stage,?N?stage,?TNM?stage,?tumor?length?and?gross?tumor?volume?(GTV)?were?prognostic?factors?affecting?OS?in?patients?with?upper?thoracic?esophageal?cancer?(P<0.05).?N?stage,?TNM?stage,?tumor?length,?and?GTV?were?prognostic?factors?affecting?PFS?in?patients?with?upper?thoracic?esophageal?cancer?(P<0.05).?Multivariate?analysis?showed?that?N?stage,?and?GTV?were?independent?prognostic?factors?for?PFS?in?patients?with?upper?thoracic?esophageal?cancer,?N?stage,?chemotherapy?and?GTV?were?independent?prognostic?factors?for?OS?in?patients?with?upper?thoracic?esophageal?cancer.?The?overall?local?recurrence?rate?was?31.9%,?included?primary?recurrence?(18.5%),?regional?lymph?node?metastasis(16.2%),?and?distant?metastasis(28.2%).?Conclusion?N?stage,?chemotherapy?and?GTV?are?independent?prognostic?factors?for?OS,?while?N?stage?and?GTV?are?independent?prognostic?factors?for?PFS,?the?two?main?failure?factor?are?local?recurrence?and?distant?metastases.

[Key?words]?Upper?thoracic?esophageal?squamous?cell?carcinoma;?Radical?radiotherapy;?Prognosis;?Failure?factor

![]() 食管癌是我國常見的消化道惡性腫瘤之一,我國的食管癌發病率約占全球的50%[1]。食管鱗狀細胞癌(以下簡稱“食管鱗癌”)占食管癌所有組織學類型的90%以上,位于胸上段的食管癌約占15%,由于胸上段食管癌周圍解剖結構復雜,比鄰大血管、神經等,手術切口暴露較差,食管腫瘤及淋巴結清掃難以完全切除,單純手術治療效果較差[2-3]。放療是其主要的治療手段,尤其是近年來精準放療技術的廣泛應用,在提高放療劑量的同時,周圍正常組織也能得到相應的保護,療效提高[4]。本文對216例胸上段食管鱗癌患者根治性放療的預后和失敗因素進行分析,現報道如下。

食管癌是我國常見的消化道惡性腫瘤之一,我國的食管癌發病率約占全球的50%[1]。食管鱗狀細胞癌(以下簡稱“食管鱗癌”)占食管癌所有組織學類型的90%以上,位于胸上段的食管癌約占15%,由于胸上段食管癌周圍解剖結構復雜,比鄰大血管、神經等,手術切口暴露較差,食管腫瘤及淋巴結清掃難以完全切除,單純手術治療效果較差[2-3]。放療是其主要的治療手段,尤其是近年來精準放療技術的廣泛應用,在提高放療劑量的同時,周圍正常組織也能得到相應的保護,療效提高[4]。本文對216例胸上段食管鱗癌患者根治性放療的預后和失敗因素進行分析,現報道如下。

1??資料與方法

1.1??一般資料

選取2004年2月至2016年12月福建省腫瘤醫院收治的食管鱗癌患者216例,其中男143例,女73例,中位年齡62.0歲。納入標準:①經內鏡病理和影像學檢查證實為胸上段食管鱗癌;②首程治療接受根治性放療;③發生遠處轉移;④有完整的臨床隨訪資料可用于臨床評估等。排除標準:①既往行根治性手術治療;②有其他惡性腫瘤史。食管癌分期參照第8版美國癌癥聯合委員會(American?Joint?Committee?on?Cancer,AJCC)/國際抗癌聯盟腫瘤分期系統標準進行分期[5]。本研究獲得福建省腫瘤醫院倫理委員會批準(倫理審批號:K201427)。

1.2??治療方法

采用三維適形或調強放療技術,在CT模擬定位下,基于食管鋇餐造影等影像學檢查,對食管大體腫瘤體積(gross?tumor?volume,GTV)和轉移淋巴結進行靶區勾畫,臨床靶區(clinical?target?volume,CTV)包括在GTV基礎上各擴大2~3cm、周圍擴大0.5cm及雙鎖骨上區、上縱隔和隆突下等相應淋巴引流區。腫瘤靶區總劑量5000~6765cGy(中位數6150cGy),分次劑量2.0~2.1cGy,每周5次,共5.0~6.6周完成。化療主要采用紫杉醇加含鉑類雙藥化療方案。

1.3??隨訪

患者接受放療后的前2年每3個月隨訪1次,2年后每6個月隨訪1次。研究的主要終點為總生存期(overall?survival,OS)和無進展生存期(progression-free?survival,PFS)。OS是腫瘤確診至死亡的時間,PFS是腫瘤確診到任何原因死亡、原發瘤床和區域淋巴結復發或遠處轉移的時間。

1.4??統計學方法

采用SPSS?24.0統計學軟件進行處理及分析。計量資料以均數±標準差(![]() )表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗。計數資料以例數(百分率)[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗。使用Log-rank檢驗、Cox風險回歸模型分析預后因素,P<0.05為差異有統計學意義。

)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗。計數資料以例數(百分率)[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗。使用Log-rank檢驗、Cox風險回歸模型分析預后因素,P<0.05為差異有統計學意義。

2??結果

2.1??患者特征及生存情況統計

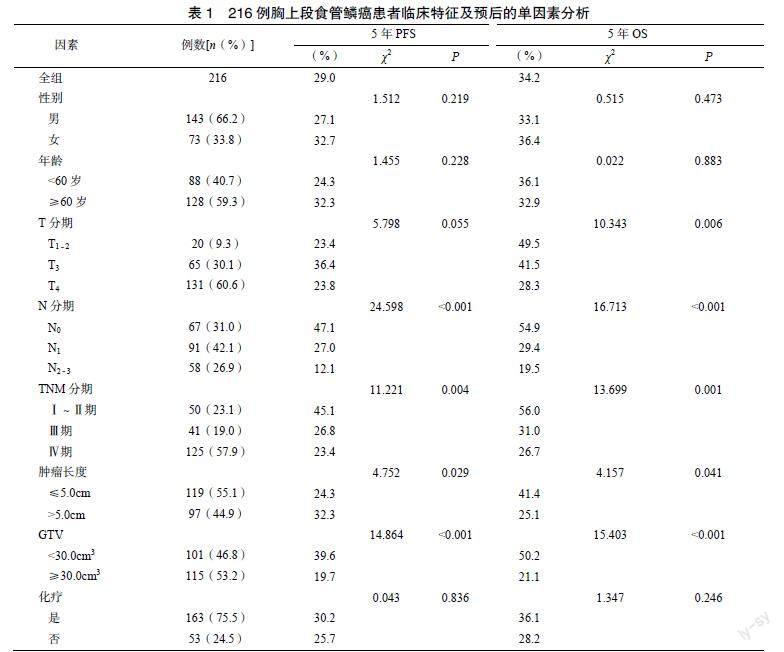

入選的216例胸上段食管鱗癌患者的GTV?4~239cm3,中位31.56cm3。GTV<30cm3組101例,GTV≥30cm3組115例。全組患者的1、3、5年PFS分別為56.9%(123/216)、33.3%(72/216)、29.2%(63/216),1、3、5年OS分別為93.1%(201/216)、57.4%(124/216)、34.3%(74/216),其他臨床特征和生存率見表1。全組65.3%(141/216)的患者死亡,其中25.0%(54/216)的患者因發生遠處轉移而死亡,28.7%(62/216)的患者因局部復發而死亡,2.3%(5/216)的患者因其他醫學原因死亡,15.7%(34/216)的患者死亡原因不詳。全組局部總復發率31.9%(69/216),其中區域淋巴結復發率16.2%(35/216)、原發灶復發率18.5%(40/216),全組遠處轉移率28.2%(61/216),14例合并遠處轉移和局部復發死亡。

2.2??單因素及多因素分析

單因素分析結果顯示:T分期、N分期、TNM分期、腫瘤長度、GTV是影響胸上段食管鱗癌患者OS的預后因素(P<0.05),N分期、TNM分期、腫瘤長度、GTV是影響胸上段食管鱗癌患者PFS的預后因素(P<0.05),見表1。多因素分析結果顯示:N分期、GTV是PFS的獨立預后因素(P<0.05);N分期、化療、GTV是OS的獨立預后因素(P<0.05),見表2。

3??討論

胸上段食管鱗癌對比胸中段和胸下段食管鱗癌預后較差,但其對綜合治療有更高的敏感度和病理緩解率[6-7]。對無法耐受手術的局部晚期胸上段食管鱗癌主要的治療手段是根治性放療加減化療[5]。王鑫等[8]報道785例運用三維適形或調強放療技術的胸上段食管癌患者行單純放療或同步放化療治療的5年OS和PFS分別為37.1%和34.3%。白文文等[9]報道接受調強放療的胸上段食管癌患者其5年OS為35.0%。郭寧等[10]對30例接受調強放療治療的胸上段食管癌的預后分析結果顯示,患者5年OS和PFS分別為24.1%和18.4%。本研究中,216例胸上段食管鱗癌的5年OS和PFS分別為34.3%和29.2%,與既往文獻報道一致[10]。

多項研究報道GTV是食管癌的獨立預后因素,因為腫瘤體積越大腫瘤負荷越重,乏氧腫瘤細胞和克隆形成細胞數量增多有關,導致放療抗拒而影響預后,但目前確定GTV最佳截斷值沒有共識[10]。Chen等[11]依照臨床經驗將GTV按<20cm3、20~40cm3、>40cm3分為三組,證實GTV是影響食管癌OS的獨立預后因素。Zhang等[12]報道使用受試者操作特征曲線(receiver?operating?characteristic?curve,ROC曲線)確定GTV>39.41cm3與OS和PFS風險增加相關。本研究采用Cox回歸分析確定最佳臨界值30cm3,避免僅憑借生存狀態區分GTV,突出生存率和生存風險與GTV間的聯系,分析預后更有優勢[13]。本研究證實GTV是患者OS、PFS的獨立預后因素,GTV<30cm3生存曲線優于GTV≥30cm3,GTV較T分期預后HR更高,建議采用GTV分級作為T分期,可彌補第8版臨床TNM分期的不足。

本研究結果顯示,多因素分析提示化療是影響患者OS的獨立預后因素,但并不影響PFS[14]。Zhou等[15]報道食管癌治療采用同步放化療是較優的模式,化療是影響胸上段食管癌放療患者OS的重要預后因素。但也有研究顯示,患者對同步放化療的療效相較單純放療的獲益有限[9]。

本研究結果顯示,化療影響患者OS但不影響PFS,可能的幾方面原因:①化療與放療具有協同作用。放療最敏感的是M期細胞,其次是G2期細胞,但S期細胞的敏感度較差。通過化療可改善腫瘤微環境,減少放療抵抗,增加放療敏感性,從而提高臨床療效[16]。②本研究中患者分期較晚,T4期占60.6%,N1~3期占69.0%,TNM分期中Ⅳ期占57.9%,患者腫瘤負荷較重,形成潛在的遠處微轉移,化療對阻止腫瘤復發轉移影響有限,所以失敗因素中28.2%的患者為遠處轉移。郭寧等[10]報道胸上段食管癌接受根治性放療后48.1%的患者出現局部復發。沈文斌等[17]報道胸上段食管癌根治性放療后47.6%的患者出現局部區域復發,其中原發灶復發率43.6%。本研究中局部復發率31.9%,而原發灶復發率僅18.5%,與既往文獻報道相比明顯更低,可能與本研究超過80%的患者使用同步加量調強放療有關。有研究報道,同步加量調強放療在增加腫瘤靶區劑量的同時,不增加放療并發癥,從而提高患者的局部控制率和生存率[18]。

綜上,胸上段食管鱗癌根治性放療N分期和GTV是PFS的獨立預后因素,N分期、化療、GTV是OS的獨立預后因素,主要失敗因素是局部復發和遠處轉移。

[參考文獻][1] CHEN?W,?ZHENG?R,?BAADE?P,?et?al.?Cancer?statistics?in?China,?2015[J].?CA?Cancer?J?Clin,?2016,?66(2):?115–132.

[6] 蘇婷鳳,?陳俊強,?林宇,?等.?同步放化療治療中晚期食管癌的預后影響因素分析[J].?腫瘤研究與臨床,?2015,?27(6):?385–388.

[15] ZHOU?Z?G,?GAO?X?S,?QIAO?X?Y,?et?al.?Literature?analysis?of?radiotherapy?for?esophageal?cancer?in?China[J].?Chin?J?Cancer,?2010,?29(10):?873–881.