“慧眼識貪官”并非小偷專利

文_林永芳

“慧眼識貪官”并非小偷專利

文_林永芳

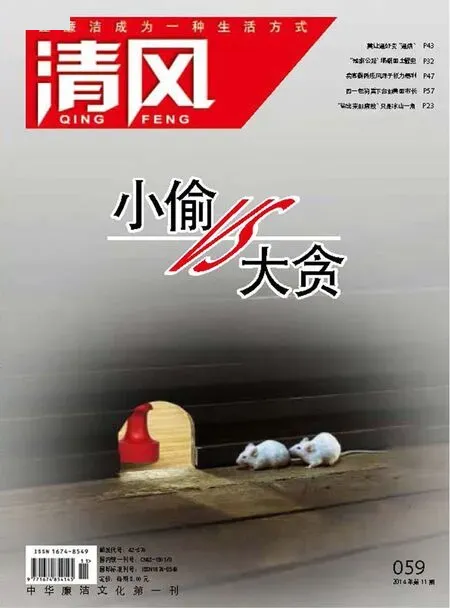

“小偷”偷出“大問題”,這早就不是什么新鮮事兒了。很久很久以前,民間神話中就流傳著這么一樁著名的“盜竊案”:一群仙女下凡洗澡游玩,結果在老牛有計劃有預謀的指點下,其中一套衣裳被牛郎“取”走,導致衣裳主人織女滯留凡間,改寫命運,嫁給了凡人牛郎。小偷一出手,失主不但破財而且壞了好運,轉眼間從“上流社會”跌下神座,墮入塵埃——試想,要不是“牛小偷”這番莽撞,圣潔的織女即使的確按捺不住凡心、偷偷下凡洗了澡,又怎會東窗事發露出破綻,淪為民間浣衣婦、天庭階下囚?

以上純屬調侃。可你要是以為下面這些案例也只是神話和調侃,那就錯了——南京浦口區建設局原副局長趙俊,因洗桑拿時車內被盜30萬元賄款不敢報警,后被舉報;貴州長順縣政協原副主席胡方瑜在家睡覺時褲子被小偷偷走,又被小學生撿到交給公安局,結果發現皮帶里藏著42萬元存單;寶雞市公安局原局長范太民,辦公室被同一小偷光顧7次不報案,直至此事被舉報到省紀委,成了“栽在小偷手里的公安局長”;2013年春,江蘇省溧陽市的馬某偷遍了市國土局、房管局等15家機關單位,并且慧眼獨具“專偷領導”;而不久前點爆網絡的新案例是,河南正陽警方抓獲一個專偷縣處級領導住所、辦公室的團伙,其中縣委書記趙興華被盜百萬,卻用心良苦說僅失竊6000。

有人片面地說,既然小偷都能一偷一個準,精確識別出誰是貪官,誰家“人傻、錢多”——被偷后非但不敢報警,而且還會幫著掩飾——為何一些地方的紀檢監察機關反而“耳聾眼花”,不及小蟊賊“金睛火眼”?莫非我堂堂紀監隊伍全都顢頇糊涂,“竟無一個是男兒”?

非也。君知否,能進入執紀崗位、特別是執其牛耳者,哪個不是知識廣博經驗豐富的精英?連小偷都能看穿的事,連街談巷議中都已盛傳趙興華有“趙中華”“趙茅臺”“趙三千”等外號(“低于中華煙不抽、低于茅臺酒不喝、低于3000元的飯不吃”),你以為有關部門不出手就是不知情嗎?錯啦。上述“褲子被盜曝出皮帶存單”一案,據說就是紀檢發現存單數額與失主收入不符之后主動介入的。事實上,據筆者有限視野所見,人家同樣痛恨貪腐,希望有為有位,正義感絲毫不亞于你我。只不過,在一些地方,從“個人義憤”到“職務行動”之間,還橫亙著一道巨大鴻溝,巨大到僅憑義憤很難跨過。

這里不擬討論小偷怎就有識貪的積極性、盜財的主動性,只想說說英國稅務官的故事。

周普生先生《近看英國》中記載了這樣一個細節:他在英國地方政府實習時,發現當地稅務稽查員有一項重要工作:每天研讀報紙上的分類廣告,從中尋找偷稅漏稅的蛛絲馬跡——譬如,誰在登廣告買房賣房租房,那就看看他所申報的收入、所繳納的稅收與交易情況是否相符;誰在打離婚官司,那就看看雙方有沒有吵出此前不為人知的財產狀況。他們對轄區納稅人的情況熟悉到一看電話號碼就知道是誰家。一旦發現可疑,立即跟進稽查。英國稅務人員可不像我國的貪官,其收入僅相當于超市收銀員,且沒有任何“外快”。他們何以仍有如此攻堅克難、主動出擊的敬業精神?原因有二:在法治社會,恪盡職守已成文化基因,不敬業就得失業,哪個崗位都不會要你;在這里敬業的人不會受到掣肘,只會收獲尊敬。

一語概之,“慧眼識貪官”,絕非小偷的專利。要讓紀檢監察人員像英國稅務官般“硬起來”,缺的不是能力,而是動力。聊可欣慰的是,近一兩年來,在高層的強力推動下,地方紀委越來越像“英國稅務官”了,紀檢體制改革也進一步賦予了紀檢人員的反腐能量。比如,到高速路口“臨檢”,看有無公車私用;到各茶樓酒肆查發票、看記錄,尋找公款消費的蛛絲馬跡……什么時候,這一態勢能夠常態化、制度化,“不因個別領導人的改變而改變,不因個別領導人的看法和注意力的改變而改變”,估計,網民就沒興趣再調侃議論“小偷反腐”的老段子了。