英羅地區地熱資源形成條件及找礦前景

劉 波,陳金國

(湖北省地質環境總站孝感站,湖北孝感 432000)

0 引言

英(山)羅(田)地區是湖北地熱的重要成礦區,在已發現的鄂東北地區分布的16處地熱資源中,英羅地區占有12處(英山6處,羅田6處)。目前查明英羅地區12處地熱資源可開采熱量1 568 360.00×108kcal,相當于標準煤22 405 142.86 t,可開采地熱流體量23 678.30 m3/d。英羅地區溫泉天然出露水溫27~73℃,羅田縣三里畈溫泉是湖北省境內天然出露溫度最高的溫泉,最高水溫為73℃。英羅地區處于中國第20個國家級重點成礦帶武當—桐柏—大別成礦帶內,地處華北和中南兩大地塊的交接地帶,是相對獨立的三角形古老變質巖塊。本區地質構造復雜,巖漿活動頻繁,變質作用強烈,具有良好的地熱成礦地質條件和深部地熱找礦前景。

1 區域地質背景

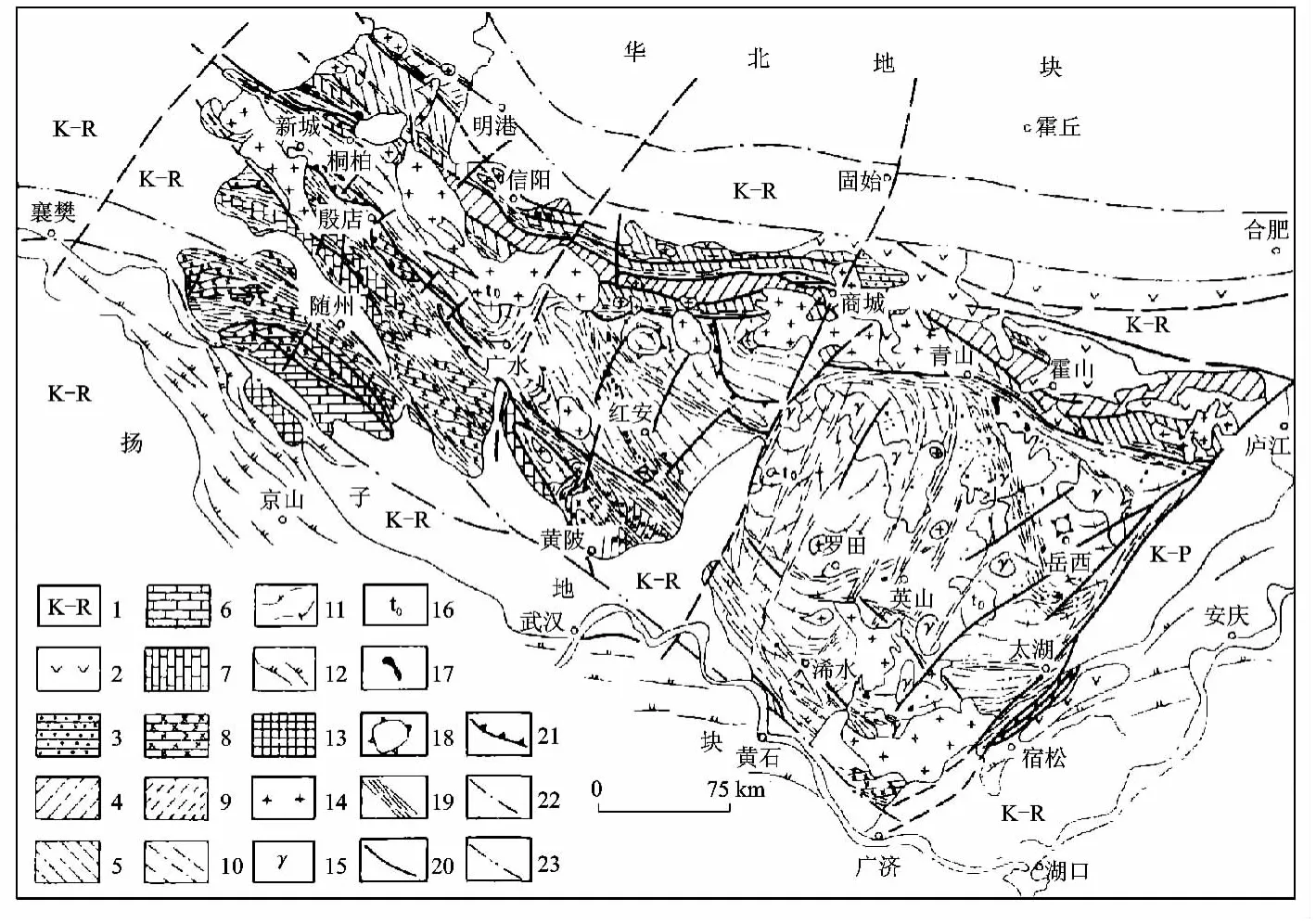

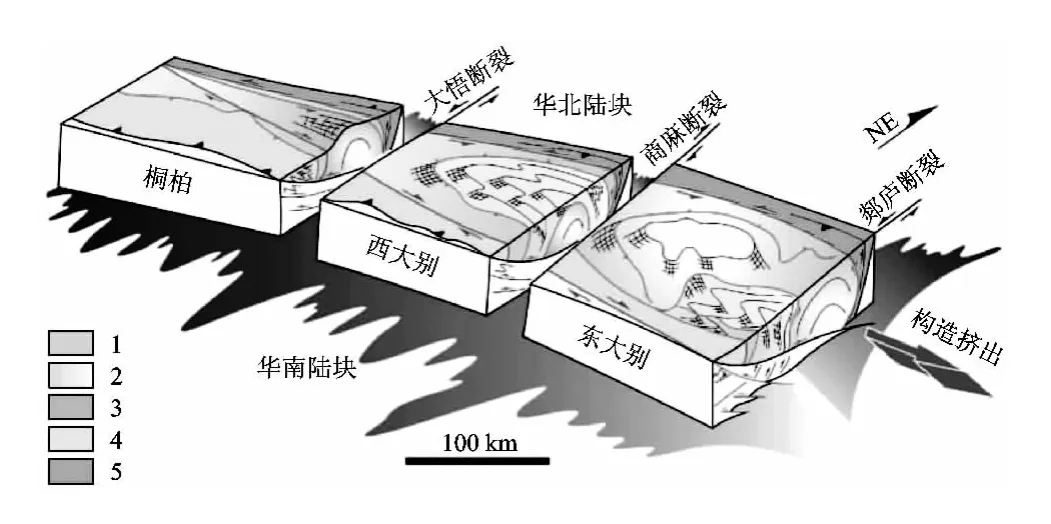

從造山帶結構上看,英羅地區處在桐柏—大別造山帶東大別剪切帶內(圖1)。該剪切帶在不斷的再造、調整和改造過程中形成了各類構造巖,包括塑性域中形成的糜棱巖系(糜棱巖類和變晶糜棱巖類)、在脆性域中形成的碎裂巖系以及在過渡域中形成的面理化碎裂巖和半塑性糜棱巖[1]。根據劉曉春等可利用的地質和地球物理資料整理的桐柏、西大別和東大別高壓/超高壓變質體的三維地殼結構模型(圖2),從地貌上看,桐柏—大別地體呈楔形,東寬西窄[2]。英羅地區處于桐柏—大別地體向東擠出的東大別地區,該區域中生代在陸俯沖碰撞造山作用下,構造活動強烈,以發育北西向、北東向及近南北向斷裂為特征。

英羅地區巖漿巖發育,主要由大別—呂梁期超基性、基性及中、酸性巖和燕山期酸性巖組成,除太古界大別—呂梁期的花崗巖體外,還有中生代花崗巖類出露。

2 地熱資源形成的地質條件

英羅地區廣布太古界大別群、元古界紅安群中淺、中深變質巖系及不同時代的侵入巖、混合花崗巖,該類巖石形成基巖裂隙水一般儲水空間狹小,富水性較弱,地下水露頭少見,地下水貧乏。然而,就在這同一地區卻貯存十分豐富的地熱資源,這是與英羅地區地質構造密切相關的。英羅地區地熱資源形成是該區地質構造條件和地下水活動作用的結果。

2.1 地質構造條件

英羅地區分布最廣、最古老的巖層為大別核部雜巖[3],由太古界—元古界的花崗質片麻巖及變質表殼巖、變質基性巖等組成,經歷了高級變質作用及多期次的混合巖化作用。按不同的構造形跡和展布方位、形態特征及成生聯系,主要可分為北東向構造帶、弧形構造帶、淮陽山字型脊柱構造帶。英羅地區地殼在中生代時曾劇烈“活化”,并伴隨有中生代花崗巖體侵入,新生代以來還在繼續活動,主要表現在三個方面:①NNE-NE向褶皺迭加于老的NWW-NW向褶皺構造之上;②燕山期強烈的巖漿活動和圍巖混合巖化作用;③燕山期后大別山斷塊(磨子潭斷裂以南、沿江斷裂以北、麻團斷裂以東、桐城—太湖斷裂以西)在新生代以來斷塊繼續活動。

英羅地區斷裂構造主要有NWW-NW和NNE向兩組Ⅰ級斷裂帶。前者主要成生前燕山期,后者主要成生燕山期。由于它們奠定的構造格局控制了區內地層的展布、巖漿活動。NNW-NW向Ⅰ級斷裂帶多生成于中、晚元古代,早期以韌性變形為主,后期疊加脆性變形,是長期活動、影響很深、性質多變的巖石圈斷裂。NNE向斷裂成生于中生代,早期以左行韌性剪切和逆沖為主,晚期具右行引張特征。

圖1 桐柏大別山造山帶構造簡圖Fig.1 Tectonicmap of Tongbai-Dabie orogenic belt

圖2 桐柏、西大別和東大別高壓/超高壓變質地體的地殼結構模型(據liu et al.,2010)Fig.2 Interpretativemodel for the crustal structure of Tongbai,western Dabie and eastern Dabie HP/UHPmetamorphic terranes

2.2 水文地質條件

英羅地區氣候溫暖,四季分明,雨量充沛,給地下水的貯存創造了有利的條件。由于地下水貯存嚴格受巖性控制,在河谷地區分布松散巖類孔隙水,廣布的變質巖、火成巖、混合花崗巖地區分布基巖裂隙水。松散巖類孔隙水一般分布在河流一級階地上,由第四系全新統沖、沖洪積砂、砂礫石和亞砂土、砂、砂礫石層組成,富水性中等—貧乏;基巖裂隙水依據不同的巖性和貯水特征,可分為變質巖裂隙水、混合花崗巖裂隙水及火成巖風化裂隙水,其富水性均屬水量貧乏級別。英羅地區存在明顯的斷裂集水帶和圍巖接觸帶集水地段。如屬弧形構造帶壓扭性斷裂的大河岸斷裂集水帶,破碎帶寬達50m以上,由角礫巖、糜棱巖組成,成分為二長片麻巖、角閃二長巖、云母石英片麻巖等。膠結程度相對較低,兩盤都有泉水出露,北西盤為主要充水盤,并在湯河一帶有湯河溫泉溢出。英羅地區侵入體具巖石類型多、規模小,與同時期構造相和諧,與圍巖常有明顯的界線等特征。由于火成巖體的侵入,使圍巖擠壓破碎,易使降水入滲和貯存,形成局部集水帶。如英山尖侵入體西側圍巖接觸集水地段,位于兩山之間的沖溝中。大別—呂梁期片麻狀花崗巖侵入于鐵冶組而造成角閃奧長片麻巖受擠壓,出現強烈褶皺和小型張性斷裂,降水下滲貯存于不同巖性的接觸帶和裂隙、斷裂帶中,泉水出露較多,流量較大。泉流量最高達259m3/d。

2.3 地質構造對地下水的控制

2.3.1 褶皺對地下水的控制

英羅地區北東向構造帶形跡以褶皺為主,褶皺構造構成了北東向構造骨架。英羅地區褶皺傾沒端與揚起端,特別是傾沒端,由于張裂隙較為發育,易于地下水富集。據1∶20萬羅田幅區域水文地質資料了解,牛占鼻背斜南傾沒端,方家沖倒轉背斜兩端,新屋咀倒轉背斜兩段具有流量>10 m3/d泉水分布。英羅地區褶皺軸部及兩翼縱張節理發育地段是泉水較為集中分布的地段。如牛占鼻背斜兩翼、方家沖倒轉背斜核部具有泉水點出露,蓮花山倒轉向斜軸部及其在張性斷裂誘導下出現英山一帶流量較大的泉。英羅地區由于褶皺使縱張節理發育,是地下水貯存與排泄的良好場所。

2.3.2 斷裂構造對地下水的控制

英羅地區斷裂構造主要有北西西—北西向和北北東向兩組Ⅰ級斷裂帶。前者成生于前燕山期,后者成生于燕山期。由它們奠定的斷裂構造格局不但控制了區內地層展布、巖漿的活動,而且控制了地熱成礦作用。張、張扭性斷裂的破碎帶,一般膠結程度相對較低,常是地下水上泄地表的良好通道。壓、壓扭性斷裂,地下水的貯存條件取決于破碎帶的膠結程度,若破碎帶膠結程度較低,是地下水貯存、徑流的良好場所,大河岸斷裂就是典型,破碎帶寬50 m以上,膠結較低,湯河一帶有上升泉出露。兩組以上斷裂的復合部位,巖石往往破碎,常是地下水排泄的良好通道,如羅田許家沖溫泉。

2.3.3 構造體系復合部位對地下水的控制

英羅地區處于桐柏—大別地體向東擠出的東大別地區。各構造體系相互作用,對區內地下水控制明顯。如英山縣城關附近,山字型脊柱構造將弧形構造強行歸并為其成分,活動頻繁,應力集中,導致多處溫泉出露;羅田三里畈一帶,新華夏系構造與北東向、弧形構造顯斜切關系,并伴隨不同時期的花崗巖侵入,導致巖石破碎,構造規模宏偉,為地下水的深循環創造了良好徑流條件。鉆孔揭露三里畈地熱田單一斷裂帶上的鉆孔涌水量要比兩組以上斷裂復合部位處鉆孔的涌水量小得多。

3 地熱資源分布規律

3.1 地質構造對地熱資源分布的控制

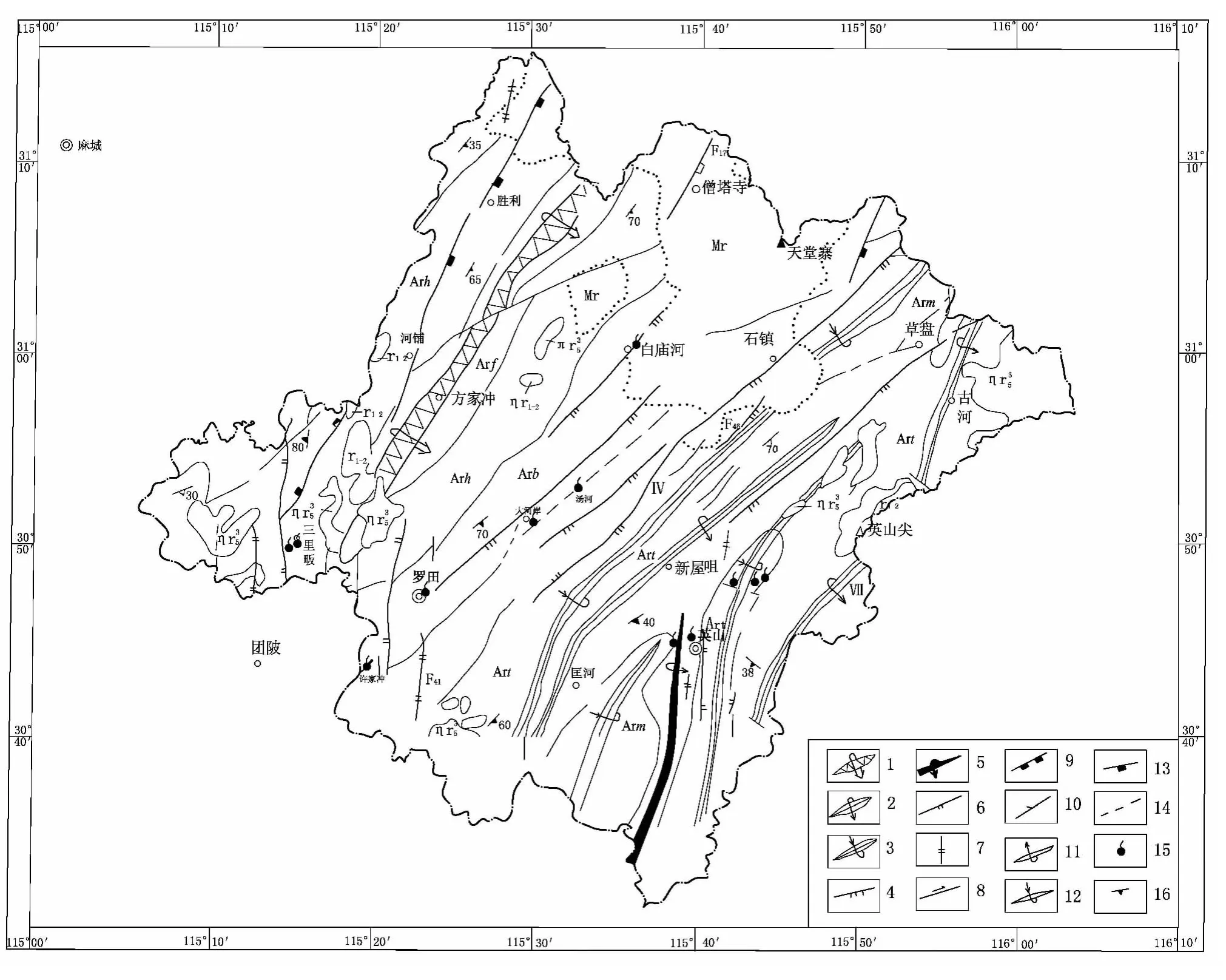

英羅地區已發現并評價了10多處地熱資源,它們均分布在不同構造體系的不同斷裂帶上,地下熱水的成生和分布嚴格受斷裂構造所制約(圖3)。英羅地區地下熱水的分布規律如下:

(1)各構造體系中壓、壓扭性斷裂,因具備延伸遠、切割深、破碎帶寬、一般膠結程度相對較低的特點,對地熱資源的成生、分布起著主要的控制作用。

區內溫泉均出露在不同構造體系和壓、壓扭性斷裂帶上:楊柳、芭茅街、湯河、白廟河溫泉分別出露在弧形構造帶;尤以南北向擠壓帶延伸、切割更甚,三里畈熊家墩溫泉就是典型,擠壓帶南北延伸數十千米,破碎帶最寬400 m,巖石強烈擠壓極其破碎膠結程度相對較低,小褶曲十分發育,直接控制地熱資源的成生及分布;東湯河溫泉的成生受三條南北向擠壓帶控制,雖然它們延伸不遠,但破碎帶寬數十米,膠結不良;西湯河溫泉受兩條南北向擠壓帶控制,北湯河溫泉更為顯著,而受四條南北向壓、壓扭性斷裂控制。

(2)張、張扭性斷裂因其橫切主要結構面,溝通了貯存于壓、壓扭性斷裂帶中的地熱資源,成為導出地熱資源的良好通道。

芭茅街溫泉由北60°西張扭性斷裂導出;許家沖溫泉由北50°東張扭性斷裂導出;西湯河、北湯河溫泉均系由北60°東張、張扭性斷裂導出;東湯河溫泉由北70°西張性及北60°東扭性兩組斷裂導出。大河岸湯河地熱田等溫線長軸方向分別與北東向壓扭性斷裂延展方向吻合。

(3)不同構造體系的復合部位,應力集中、強化,是地熱資源泄露的良好途徑。

①東湯河溫泉出露在蓮花山倒轉向斜核部,向斜屬于弧形構造帶成份,自北東延伸至東湯河南北向構造帶強行歸并為淮陽山字型脊柱成份。這里應力集中、強化,近期地震頻繁,斷裂活化。在應力集中的地方發育一組北70°西張、張扭性斷裂,直接導出地熱資源涌出形成溫泉。

②三里畈熊家墩溫泉的成生是受南北向擠壓帶制約,新華夏系壓扭性斷裂呈斜切關系匯于熊家墩,從屬新華夏系構造帶,兩者斜接于羅田城關,在復合部位顯示地熱資源。

(4)挽近期活動性斷裂,其破碎帶多次活動破壞,不僅控制地熱資源的成生和分布,而且具備水溫高的特點。

北湯河據鉆孔揭露,斷裂角礫巖有再次破裂現象,說明挽近活動頻繁,地熱流體溢出地表溫度64℃。三里畈熊家墩新華夏系壓扭性斷裂,不僅錯斷了深大的南北向擠壓帶,而且切割了燕山晚期花崗巖體,挽近期活動異常強烈,地熱流體溢出地表溫度73℃,勘探孔內最高達80℃。但是應指出:所有挽近期活動性斷裂以及同一斷裂的不同部位,并非都有地熱資源分布。這要取決于斷裂性質、切割深度,更重要的是取決于破碎帶的膠結程度。

3.2 地質構造對地下熱源的控制作用

據王連喜等對桐柏大別山地區金礦成礦條件分析,認為桐柏大別山區內斷裂構造存在如下特征:①NNW-NW向Ⅰ級斷裂帶是區內不同地質發展階段的構造分區邊界,分別控制了中新元古代至古生代含金基性火山巖—碎屑巖建造和古生代、中生代酸性侵入巖的分布,并構成規模宏大的構造—巖漿巖帶,制約著區內金礦呈NWW-NW向帶狀分布的趨勢。多數Ⅰ級斷裂帶的兩側都伴有不同規模的次級斷裂和韌性剪切帶,它們往往是重要的控礦、容礦構造;②Ⅰ級斷裂帶對燕山晚期巖漿活動和晚白堊世—第三紀盆地沉積有明顯的控制作用,對近代地貌有深刻的影響。NNW向斷裂與NWW-NW向斷裂復合部位對金礦的分布也有一定的控制作用。

圖3 英羅地區地質構造及溫泉地熱資源分布圖Fig.3 Distribution map of geologic structure and geothermal resources in Yingshan-Luotian area

對桐柏大別山地區金礦成礦條件研究表明[4],桐柏大別山區內NNW-NW向Ⅰ級斷裂帶對區內,不同期次巖漿巖的空間展布有明顯的控制作用,也是控制本區地熱資源成礦的主導因素;NNW-NW向Ⅰ級斷裂帶疊加的脆性斷裂是成礦熱液運移的良好通道。其伴生、派生的構造空間則是成礦熱液聚積、賦存的主要場所。

英羅地區地質構造對地下熱源控制明顯。英羅地區斷裂構造控制了不同期次巖漿的空間展布,燕山期中酸性巖漿活動是本區成礦化的主要礦源和熱源;NWW-NW向Ⅰ級斷裂帶及其伴、派生斷裂的構造空間是成礦熱液運移的良好通道和聚積、賦存的主要場所。

4 地熱資源的形成機理

地熱資源的成因取決于熱源,而熱源主要來自于巖漿余熱、放射性物質蛻變和地熱增溫。綜合英羅地區區域地質背景和地熱資源形成地質條件,區內地熱資源的形成機理如下:

英羅地區燕山晚期花崗巖體星羅棋布,酸性巖漿侵入十分活躍[5-6]。英羅地區可能存在巨大的巖基式酸性巖漿體,貯存巨大的熱源。NNW-NW向、NNW向Ⅰ級斷裂帶及淮陽山字型脊柱南北向擠壓帶切穿了區內酸性花崗巖巖體,三里畈以北發現重晶石、熒石等熱礦床,斷裂帶中多見紅長石重結晶現象,這些現象說明大氣降水沿斷裂下滲在深循環中,可以獲得巖漿余熱的加溫。

區內溫泉無一不是出露在斷裂上。淮陽山字型脊柱出露6處溫泉,弧型構造帶出露4處溫泉。英羅地區大量測溫資料均表明[7-12]:隨鉆孔不斷加深,水溫相應增高;同時也證明地下熱水嚴格受斷裂控制,斷裂上盤水溫隨深度增加而增高,在斷層主要通道以上,溫度變化劇烈,主要通道附近水溫最高,穿過主要通道溫度趨于穩定。

雖然地熱資源可以從多方面獲得加溫,根據上述分析,可認為本區地熱資源是在深循環中獲得燕山晚期侵入巖體的余熱加溫而形成的。

5 深部地熱找礦前景

依據本地區地熱資源的分布及地熱資源形成地質條件分析,區內地質構造對地下水和地下熱源控制作用明顯。英羅地區位于鄂東北區,屬于大別山斷塊的一部分,該區與本省其他前寒武紀變質巖分布區相比,有較獨特的地質結構。一是該地區地殼不僅經歷寒武紀劇烈變動,而且在中生代時曾劇烈“活化”,新生代以來還在繼續活動;二是該區北北東、北東向構造迭加于老的北西向構造之上、巖漿活動和混合巖化作用強烈而普遍。英羅地區出露的高溫溫泉附近,一般均有時代不明的侵入巖體及燕山期侵入巖體。英羅地區在巖漿巖分布區,特別是挽近期仍有侵入活動的地帶,很可能有淺埋的熱熔巖體。這些地質結構使得該區地殼中的地熱流體密度和地溫梯度值普遍高于省內其他前寒武紀變質巖區,如羅田縣三里畈溫泉最高水溫高達73℃、最大地熱地溫梯度達13.6℃/100 m。根據英羅地區已勘查地熱田統計發現各勘查地熱田地熱資源循環逕流最深處熱儲的溫度一般均超過了100℃,熱動力平衡深度一般>1 000 m,英羅地區深部具有較大的地熱找礦前景。

6 結語

通過對英羅地區地熱資源的分布及近十年來對該地區地熱資源的勘查,系統總結了英羅地區地熱資源形成的地質條件、地熱資源的分布規律及機理,并對該區深部熱找礦前景進行了探討,以期通過對處于中國第20個國家級重點成礦區帶武當—桐柏—大別成礦帶的英羅地區地熱資源的研究,引起相關部門的足夠重視,在統籌部署推動找礦突破中,考慮英羅地區深部地熱找礦的突破。

[1]鐘增球,索書田,徐啟東.桐柏—大別造山帶剪切帶陣列的構造巖研究[J].地質學報,1996,70(4):315 -323.

[2]劉曉春,江博明,李三忠,等.桐柏高壓變質體:對桐柏—大別—蘇魯高壓/超高壓變質帶構造框架和俯沖/折返機制的制約[J].巖石學報,2011,27(4):1151 -1162.

[3]張利,鐘增球,張宏飛,等.桐柏—大別造山帶高壓變質單元巖石Pb同位素組成[J].地球科學:中國地質大學學報,2005,30(6):729-737.

[4]王連慶,徐剛,鄭達興.桐柏大別山地區金礦成礦條件分析[J].礦床地質,2002,21(增刊):682 -684.

[5]唐祈明,周湘泉.羅田幅1∶20萬區域水文地質普查報告[R].荊州:湖北省水文地質工程地質大隊,1977.

[6]陳聯峰,陳保立,陳象正,等.湖北東部地下熱水形成條件及分布規律研究報告[R].荊州:湖北省水文地質工程地質大隊,1988.

[7]唐祈明,劉定律.湖北省羅田縣城關—三里地下熱水普查報告[R].荊州:湖北省水文地質工程地質大隊,1979.

[8]祝振先,李繼昌,徐惠良,等.湖北省羅田縣三里畈地熱初步勘察報告[R].荊州:湖北省水文地質工程地質大隊,1987.

[9]周衍龍,等.湖北省英山縣地熱資源調查評價報告[R].武漢:湖北省地質環境總站,2002.

[10]周衍龍,朱洵.李福重.湖北省英山縣南湯河—楊柳地區地熱田地熱資源詳查報告[R].武漢:湖北省地質環境總站,2004.

[11]劉波,覃能輝,等.湖北省羅田縣湯河地熱田地熱資源預可行性勘查報告[R].武漢:湖北省地質環境總站,2012.

[12]劉波,劉勇,等.湖北省羅田縣許家沖熱田地熱資源預可行性勘查報告[R].武漢:湖北省地質環境總站,2013.