芻議大型灌區建設與管理方向的改進

曹 斌

(黔南州大中型灌區管理局,貴州都勻558000)

1 大型灌區建設與管理存在的問題

1.1 灌區工程重建輕管的現象普遍

從建設的情況來看,灌區群眾以及水管單位對于工程建設的積極性較高,但是工程建成之后的后續管理意識不強,對于日常監管的責任范圍以及責任人不明確,缺少必要的管理措施,當出現問題的時候,很容易出現推諉扯皮的漏洞,相互推卸責任,最后找不到確定的責任人[1]。

1.2 重務工輕灌溉思想的影響

隨著經濟的發展,人力市場勞動成本的提高,但是農業效益卻持續的降低,灌區群眾受到重務工而輕灌溉思想的影響,與騰出時間灌溉農田相比,很多農民更愿意進城務工,而不想騰出時間進行灌溉,靠天吃飯的思想比較嚴重。再者,農業的收益較低,而灌溉的成本又相對較高,這就造成了農民耕地的積極性下降,使灌區農作物面積大幅度的減少,這使灌區失去了應有的基礎。

1.3 抽水灌溉的電費較高

從灌區的情況來看,在灌溉用水中,電費的成本較高,大約占到了成本的一半,再加上管理環節的成本,這使灌區的用戶水費成倍的增加,加大了農民灌溉的負擔,對于農民灌溉的積極性也產生了大幅度的挫傷,這也造成了灌區的實際收益面積減少[2]。

1.4 節水灌溉設施配套不足

從近年來看,我國對于灌區的節水設施建設投入了大量的資金,但是田間的節水灌溉配套設施仍然存在著很多不足,灌溉的方法也不科學合理。在灌區很多群眾仍然運用的是大水漫灌的方式來進行,這不僅造成了水資源的浪費嚴重,而且還增加了灌溉電費以及水費的負擔。

1.5 水管體質改革不徹底

水管體制改革的不徹底、不到位,很多公益性的補貼并沒有得到有效的落實,這就造成了大部分灌區的水管體質存在著“夾生飯”,很多水管單位不是改革的不徹底就是改革不到位,使政府的一些公益性的補貼難以落實,這對于灌溉區的建設產生了很不利的影響。

1.6 灌溉管理的基礎工作薄弱

大型灌溉區的一些管理制度不完善,管理工作較為薄弱,這也導致了灌區經濟效益的嚴重下滑。灌區管理單位對于灌溉制度的研究、面積統計、灌區三情測報、管理臺賬、產量測定等方面的投入嚴重的不足,在加上技術干部對于基礎工作的認識嚴重的不足,這些都造成了灌區管理基礎工作的薄弱[3]。

1.7 灌區技術管理隊伍素質不高

通過灌區人員的結構現狀來看,非技術人員的增加數量以及增加速度明顯高于技術人員,而且很多基層的水管干部也出現了青黃不接以及斷檔的現象,很多技術管理工作沒有合適的人去干,再加上培訓的力度不夠,這就造成了水管單位在技術管理上陷入了困境。

2 大型灌區建設與管理方向的改進措施

2.1 深化水管體制改革

大型灌溉區建設,要根據水管體制的改革規定,努力進行水利管理體制的改革,把公益性的財政補貼落實到位,促使灌溉區管理體制更好的適應現代水利的發展需要。水管部門必須要增強主人翁意識,加強與政府相關部門的溝通,回避缺點,克服自信心不足以及畏難情緒的現狀,增強一心一意謀發展,全心全意搞建設的決心,更好的實現灌溉區的可持續發展[4]。

2.2 扎實做好水利前期工作

在進行農業灌溉設施建設的過程中,首先要把灌溉區的情況摸清,對于灌溉區的各種情況都要有一個全面的掌握,把灌溉區內的各種能上、硬上以及必上的項目都要精心的設計,統籌的規劃。要徹底改變那些“頭疼醫腳”的現象,要保證總體規劃具有科學性以及前瞻性,對于項目實施期間的規劃方案以及技術方案要減少變更的頻率,更好的保障實施方案的順利進行。要不斷的加強前期工作的深度,對技術方案要進行進一步的優化,不但要實現工程的基本功能,而且還要充分考慮工程的景觀效果。

2.3 積極開展生態型灌區試點工作

生態型灌區就是指灌區的工程建設規劃合理,資源能夠合理高效的運用;灌區的生態環境優美、生態系統健康;灌區的產品優良,生產效益顯著,經濟效益和環境效益能夠和諧一致,并能夠按照“自然—社會—經濟”持續和諧發展。隨著可持續發展的提出,灌區農業也要實現健康生態、可持續發展的理念對于灌區進行水量水質的統一管理、系統的自我凈化以及信息管理的自我控制,構建出生態型灌區,使灌區實現由經濟效益向經濟效益和生態效益并重的軌道轉變,更好的實現灌區的發展和進步[5]。

2.4 狠抓工程建設管理工作

對于工程建造要統籌規劃,進行科學合理的安排,要達到當年投資、當年受益的目標,真正進行三農建設。要建立起完善的質量保障體系,注重工程的質量,建立起“法人負責、監督控制、施工保證、政府監督”的四級質量保障體系,建立起質量過硬的大型灌區工程。同時,還要增強計劃執行的剛性和程序管理的嚴肅性以及質量檢測的權威性,更好的強化工程建設的管理工作。

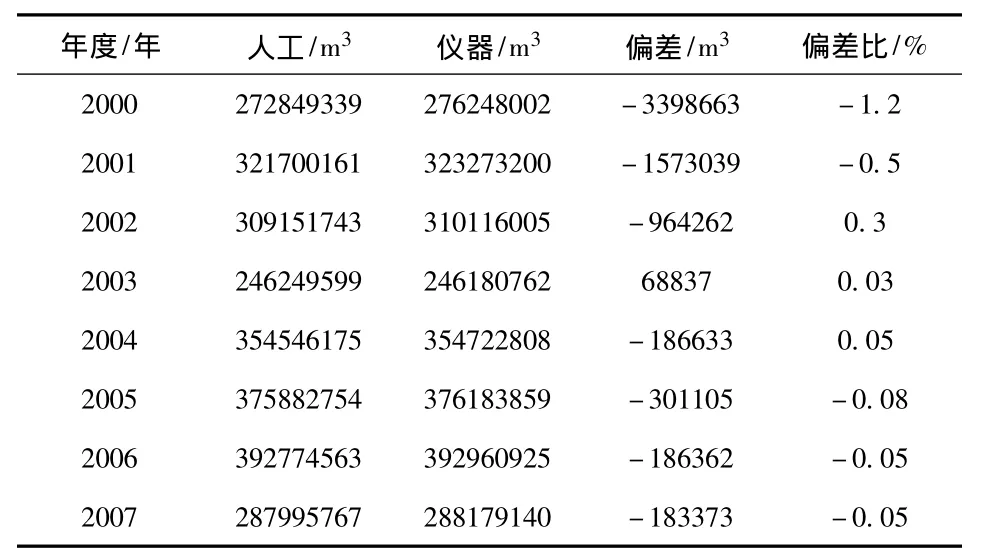

2.5 加快灌區的信息化建設

運用計算機技術實現灌排工程的自動化,實現各種工程的控制,使科技創新在灌區建設中發揮出應有的作用。信息化是水利現代化的必然選擇,灌區也要充分運用現代化的技術手段,實現管理的信息化,它能夠使決策者充分利用信息資源,通過分析和量化各種指標,進行科學的決策。以景電灌區支渠口量水自動化的發展為例(見表1),通過下述數據可以看出,人工和儀器的誤差逐年降低,說明信息化的水位計運行良好,日益精確,這不僅減輕了工作人員的強度,而且也有效的避免了人工觀測所帶來的誤差,使工作人員能夠及時的調節流量,進行水資源的優化配置,有效的提高了自動化的管理水平。

表1 景電灌區支渠口水量人機對比

2.6 加大技術培訓力度

對于管理人員,要加大技術培訓的力度,提高管理人員的技術水平和綜合素質。要在保證科技人員總體比例不會下降的前提下,運用各種現代化的技術手段,加快培訓的力度,并開展新技術、新方法、新思維以及新課題的培訓,創新培訓的模式。對于基層的灌溉管理人員也要加強業務培訓,使他們能夠對全自動測流系統進行熟練的應用、操作和管理,進一步提高工作效率。

[1]王雪萌.關于大型灌區建設與管理方向的思考[J].陜西水利,2011(06):171-172.

[2]張凱.淺談大型灌區建設與管理[J].科技信息,2013(12):91.

[3]王鐵.精心組織 強化管理 全面開創大型灌區建設管理新局面[J].水利天地,2007(12):14-15.