語文:科學與藝術的融合

——以《國文百八課》為例(上)

湖北 蘇祖祥

語文:科學與藝術的融合

——以《國文百八課》為例(上)

湖北 蘇祖祥

在如何給語文定性、定位的問題上,一直到現在為止,各種觀點紛然雜陳,可謂仁者見仁、智者見智。有人主張語文是文學藝術,有人主張語文是語言和文學,有人主張分成國文和國語,有人主張語文是口頭語言和書面語言的合二為一,有人主張語文是語言與文學、文章的融合。2003年版《初中語文課程標準》和《高中語文課程標準》均用這一句話來給語文定性:“語文是最重要的交際工具,是人類文化的重要組成部分。”回避了語文的定性問題。《現代漢語詞典》對語文的解釋是:1.語言和文字;2.語言和文學。而美國語文課程全稱表述為“英語語言藝術”(English Language Arts)①。有鑒于此,本文把語文理解為語言和文學藝術的總稱,并在此意義上探討《國文百八課》是如何做到科學與藝術的融合的。

能否融合?如何融合?

語文的組成部分之一是語言,這就意味著應該把語言、語言現象、語言學以及由語言學所衍生的文章學、修辭學、寫作學、文字學、訓詁學納入到語文中,采用社會科學的研究方法進行定性、定量的研究。語文的另一個組成部分是語言藝術,也即文學,這就意味著既要對語言的精華亦即文學進行習得、學得層面上的涵泳、吟哦、咀嚼、鑒賞,以期提升自己的語言水平;又要盡可能地用文藝學、美學、校勘學、比較文學、哲學、心理學、社會學、歷史學、地理學、航海學、經濟學乃至醫學、生物學、物理學、化學、天文學、數學等學科方法進行研究分析,以期延伸、拓展語言藝術無遠弗屆的廣大領域。這就意味著凡有語言處即有語文,語文絕不是文學的禁臠;也意味著凡是可以促進語言進一步豐富、促進人類思維進一步發育、促進人類心智進一步成熟的方法,都應該引進到語文中來。

恩斯特·卡西爾指出:“心理學家們一致強調,若不洞察人類言語的真實本性,我們關于人類心靈發展的知識就是不徹底不充分的。”②正是為了探索語言的真實本性,郭初陽引進校勘學,對各類教材刪削經典的情形條分縷析,得出耳目一新的結論;又用心理學瀕死五階段的方法分析韓愈《祭十二郎文》,也有令人信服的看法。③而法國漢學家、唐詩研究專家胡若詩(Florence Hu-Sterk)則從醫學角度研究唐詩中的詩人形象,挖掘疾病給詩人帶來的生理和心理的影響:“兩目今先暗,中年似老翁。看朱漸成碧,羞日不見風……(劉禹錫:《贈眼醫婆羅門僧》)我們從中體會到:因為眼病的折磨,詩人感到時間飛速地流逝,意識到生命何等的短暫。大自然對詩人的意義已經截然不同了。詩中‘看朱漸成碧’有雙重含義:第一層從生理角度反映了視覺形象的改變;第二層表明了詩人心情從歡樂(用‘紅’來隱射)到憂愁的過渡(用‘碧’來表達悲傷寒冷的內涵,碧是軟玉、碧玉、翡翠的綠色,如李白詩句‘寒山一帶傷心碧’)。”④正所謂“工欲善其事,必先利其器”,其他學科為語言和文學提供了出色的工具和方法,語言和文學完全沒有必要固守自己的一畝三分地,抱殘守缺、泥古不化地拒絕學科的融合。正如沒有必要為了保留傳統的反切法而舍棄拼音,為了保留甲乙丙丁而舍棄ABCD,為了保留君臣秩序而舍棄公民社會。

對語文如何融合科學與藝術、如何形成周密的體系和系統的序列這些問題,葉圣陶先生在1981年“小語會”成立大會上有如下見解:“現在大家都說學生的語文程度不夠,推究起來,原因是多方面的。而語文教學還沒有形成一個周密的體系,恐怕是多種原因之中的相當重要的一個。語文課到底包括哪些具體內容:要訓練學生的到底有哪些項目;這些項目的先后次序應該怎么樣,反復和交叉又該怎么樣;學生每學期應該達到什么程度,畢業的時候必須掌握什么樣的本領……諸如此類,現在還不明確,因而教學的要求也不明確,任教的老師各自以意為之。”⑤

更為明確、具體的見解,則見于夏丏尊、葉紹鈞(字圣陶)合編《國文百八課》之“編輯大意”:“在學校教育上,國文科向和其他科學對列,不被認為一種科學,因此國文科至今還缺乏客觀具體的科學性。本書編輯旨趣最重要的一點就是想給與國文科以科學性,一掃從來玄妙籠統的觀念。”⑥

由此看來,夏丏尊、葉紹鈞二位先生是把語文(國文)的科學性一以貫之地當成一個自覺的目標而孜孜以求的。吉光片羽的零星感悟無助于學生對人生和社會形成系統、全面的看法,而只會助長文藝腔的詩性泛濫。“夏丏尊(1886—1946)與同好在1920年代中期所形成的文學批評流派(白馬湖派),他們有著共同的啟蒙目標,希望通過創作、教育,還有恬淡自律的生活,追求自我和他我的陶冶。無論規模,這是‘五四’以后對公民社會眾多的憧憬和實驗之一。”⑦而葉紹鈞(1894—1988)的長篇小說《倪煥之》雖然“可被解讀為一部‘反教育’作品,針對的是‘五四’新青年在情感教育中生發的不切實際的空想”,但“仍有一個角落存留著憐憫與同情,可以救贖人性中的冷漠孩童們純真無邪,因此得以從人吃人的社會中獲得救贖”⑧。《國文百八課》正是二位教育先進對語文教育促進公民社會發育的一種期盼。

語文教育何以促進公民社會發育?公民社會通常包含如下要素:共同利益、共同價值、共同目的、非強制性、自治性、自由、社會多樣性、集體行為。⑨顯而易見,具備這些要素需要用普世價值作為先導,引進冷靜平和的科學理性方法,以溫和、堅定、漸進、層累的步伐,形成理性表達方式,促進國民心智發育,型塑國民人格模式,并進而訴諸公民社會慣常的集體行為。當年孫中山把結會、動議、議事、討論等事項,納入《建國方略》的第三部分《民權初步(社會建設)》今天,羅伯特議事規則成為現代社會的話語規則和理性表達的共同基礎。本來,文學藝術不僅不是形成公民社會的障礙,而且是健全人格模式必須具備的一個要素,同時也是科學的先頭部隊;但一個民族如果總是停留在文學藝術層次上,不循著感性—知性—理性—德性—靈性—神性的方向發展,那么就會像韓少功所寫的小說《爸爸爸》那樣,注定將會被感性的認知模式和表達模式推到凝滯封閉的泥淖之中。古今中外,概莫能外——我們看到太多的山呼萬歲、熱情崇拜、如癡如醉、感性過度的民族,不遺余力地用層出不窮、花樣翻新的文學藝術語言,表達對僭主和暴君的崇拜。喬治·奧威爾的《1984》以其深刻洞見對這些災難性的場景進行了文學化描述,而萊尼·里芬斯塔爾的《意志的勝利》則以電影藝術的高超手段,展示了希特勒的人性黑暗魅力。文學藝術就像一個定力不夠、涉世未深的美貌女子,總是容易被暴力、黑暗、恐怖、殺戮這些惡棍拐騙和裹挾。暴力美學這種奇特的組合,也許來源于人性深處魔性和神性這一對對手的永遠的戰爭和暫時的媾和。

一直以來,語文總是與零星感悟、涵泳體悟、吟詠玩味、靈感迸發、情真意切聯系在一起,似乎語文就應該與文學畫等號。特別是在新課程標準指導下編輯的語文課本,幾乎不再有語法、修辭、文法、邏輯、篇章等方面的知識講解,以致出現這樣令語文老師啼笑皆非的現象:學生做修改病句題目,居然是根據英語的詞性搭配、句子結構等語法知識來進行判斷。值得一提的是,中學英語課本都有系統條貫的語法知識講解,每個單詞都注明詞性,反復講解單詞、短語的用法,而中小學語文課本則盡量削減語法、文法、邏輯等方面的知識介紹,減少語文科學性的分量,竭力把語文向文學的方向牽引,使得“抒情中國”的傳統踵事增華:“無論如何,抒情主義作為一種文學類型,一種審美視角,一種生活方式,甚至一個爭辯平臺,在中國文人和知識分子形成一種變化的現代視野之時,都被認為是一種重要資源。”⑩這一論述在今天仍然具有現實意義,比如違反交通法規的大媽不愿多走兩百米,而去翻越欄桿,之后文藝范兒十足地對交警抒情道:人生能有幾個兩百米?當交通法規碰上抒情主義,喜感十足的場面成為抒情中國、感動中國的寫照。

當此之時,我們重溫夏丏尊、葉紹鈞二位教育先進的《國文百八課》,不啻是對當下“過于文藝腔”(溫儒敏語)的語文教材、語文教學、語文考查的一種溫情的針砭,一種善意的提醒。

科學的歸科學

西諺有云:上帝的歸上帝,愷撒的歸愷撒。這一諺語意在表明,信仰和世俗各有所轄,相互之間不要越界。用這種觀點來看數學,邊界至為明晰:討論一個問題,是在實數范圍內,還是在虛數范圍內,首先必須界定明確。用這種方法來看語言和文學,就可以明確劃定科學和文學的界限。請看《國文百八課》的“編輯大意”之四:“從來教學國文,往往只把選文講讀,不問每小時、每周的教學目標何在。本書每課為一單元,有一定的目標,內含文話、文選、文法或修辭、習問四項,各項打成一片。文話以一般文章理法為題材,按程配置;次選列古今文章兩篇為范例,再次列文法或修辭,就文選中取例,一方面仍求保持其固有的系統;最后附列習問,根據著文選,對于本課的文話、文法或修辭提舉復習考驗的事項。”?

語文學科的科學屬性,在《國文百八課》里,體現為用語言學、寫作學、文章學、修辭學、文藝學、美學等學科的方法來觀照語言和文學。每課必有的文話,系統條貫地介紹文章學、寫作學、邏輯學的知識體系,力避傳統文論的零星感悟、一知半解、恍惚難懂、含義飄忽。全書四冊課文,一共介紹七十二種文話(本來,《國文百八課》的設想是包含六冊,一共一百零八篇課文,惜乎抗戰爆發,夏、葉二公無法克竟全功)。這些文話猶如理科解題的定律、公式、公理,可以成為學生解讀文本的利器。相比之下,今天的學生在做語文閱讀、詩歌鑒賞題目的時候,基本上是隔靴搔癢、盲人瞎馬,不曉得自己掌握了什么寫作學、文章學方法,不知道題目的答題范圍,于是太極拳一樣的云山霧罩、騰挪躲閃的答題模式大行其道。

這里不妨以第四冊第一課的文話和文選為例,體會用文話來解讀文選的作用。這一課的文話是“知的文和情的文”,“知的文章”的目的是“將一些知識傳達給人家”,讀者“可以擴大知識的范圍,但情感方面不會有什么激動”;“情的文章”的目的是“將一些情感傾訴給人家”,讀者“可以引起情感上的共鳴,接受時候的心境是激動的而不是平靜的”。“寫知的文章要求觀察和認識的精密與正確,對于消極修辭的功夫要充分注意”;“寫情的文章不但要記錄事物,表示意思,并且要傳達出作者的情感,致力于描寫的功夫”。?文選第一篇為李良騏的《霜之成因》,是一篇“知的文章”,亦即今之說明文。該文既介紹了霜的成因有六個方面,也介紹了中西科學家對霜的成因的不斷探索——這也可以看作對“以實驗求真理”的科學探究精神的一種闡揚;尤其值得一提的是,雖然是說明文,文章卻對漢語典籍里涉及霜的句子信手拈來——有對“白露為霜”這一詩句的肯定,有對“月落烏啼霜滿天”這一詩句的指謬,有對朱熹“古人云,露是星月之氣,不然,今高山頂上雖晴無露,露只是蒸上”這一說法的指正。第二篇為俄羅斯盲詩人愛羅先珂的散文《春天與其力量》,是一篇“情的文章”,仲密(周作人)翻譯。該文飽含感情,在不遺余力地贊美春天這大自然的時令節候的同時,也寫出其偉大力量所帶來的“有害的狂風”“危險的暴風”“破壞的急流”,然而我們不會因此而“情愿春天永不會來”,也不會因此而情愿“冬天應當永久存留”;詩人敘寫作為節令的春天的力量,是在為后文描述作為思想時代的春天的偉力張目——我們唯愿“那新思想新理想的春天的急流可以深廣地流進到我們的社會的與個人的生活里去,增加一種新的氣勢和活力”。接下來,詩人不斷發問,情真意切地熱望我們能在自己心里和國民心里,播下真與美的愛、對知識的渴慕、誠實溫和謙遜、同情與友情之愛、剛勇正義之愛、對自由的渴慕、國際的人道主義、平等與友愛、對藝術與科學的愛……這一系列種子,我們才能“得到一個豐滿的收成,與幸福及好運的一年”?。

課后“習問”與“文話”及“文選”相與為一,相互勾連,成為一個有著密切聯系的共同體。先來看習問1:“知的文章和用器畫(用儀器所畫的畫)一樣,所要求的是精密與正確。難道情的文章就不必精密與正確嗎?試對這個問題加以思索,把想到的說出來。”這里試著回答這一問題:“情的文章首先要記錄事物、進行描寫,這是傳達情感的基礎。在記錄事物的時候,需要做到精密與正確,否則文章所抒發的情感的真實性就無從談起,就像真實而鮮艷的花朵無法在塑料樹枝上長出來一樣。只不過情的文章所要求的精密與正確,不同于知的文章所要求的精密與正確。情的文章記錄事物要正確,意味著寫景狀物要形神兼備:‘他(春天)使我們忘卻了長而冷的冬夜的一切的孤寂,冷而暗的冬天的心的背叛;到田野山林里去的每回的散步,對我們表示一個美之新的世界;每個夜間,在那時新月對了疲倦的大地送下他的溫柔的銀色的接吻,都是一個新的啟示!’(《春天與其力量》)長而冷的冬夜,冷而暗的冬天,銀色的新月,這些描摹客觀事物的物理特征的詞達到了正確、真實的要求,也就為情感的抒發提供了物質性的前提;而孤寂、背叛、美、新、疲倦、溫柔這些詞語所喻示的情感,精準而細密地描摹出人物敏銳易感、豐富多彩的內心世界。”

再看習問2:“試就文選二的第一節,指出其中只宜于情的文章而不宜于知的文章的語句來。”在此試著回答這一問題:“宜于情的文章而不宜于知的文章的語句,是指那些充滿感情的句子。用這個標準來看第一節,幾乎每一句都是宜于情的文章而不宜于知的文章的語句。整個第一節運用擬人的積極修辭手法,把春天當作一個極具善心、極具偉力的人格化神祇來寫:他有著強大的主宰力量,他還關心人的精神世界,他要喚醒在黑暗、冷淡里備感凄涼的靈魂,他用色彩、聲音、香味、晚風改變冬天的世界,他把人們從孤寂、背叛、疲倦里帶到溫柔的、美而且新的世界。字字句句,蘊含深情,無不體現出詩人對造物主恩典的無上感恩,也為進一步深入挖掘作了鋪墊,從而升華到時代思想的春天力量對人的精神的導引。”

《國文百八課》的科學性的另一個重要體現是對文法、修辭知識的講解。通常人們會說,要知其然,還要知其所以然。作為初中生,在語言積累和言語運用方面,應該已經具備較好的素養,有較為豐富的素材積累。這個時候,正是由感性向理性發展的良機,正是學習語法知識和修辭知識的黃金時期。好比一個建筑師,手上有磚瓦、水泥、黃沙、鋼筋以及其他建材迫切需要對建材進行歸類,迫切需要圖紙和設計;如果長期玩泥巴、過家家,那就總是處于低幼化的幼稚園階段。這就像一個初中生,掌握了一定的詞匯、短語、俗語、諺語、成語、歇后語、句式、段落篇章結構迫切需要對詞匯進行理論分析和歸納,迫切需要文章章法、文法的統籌規劃和概括導引。據研究表明,人的理性發育實際上在七歲即已開始。對此,恩斯特·卡西爾有如下論述:“隨著對言語的符號系統有了最初的理解,兒童生活中一個真正的革命就發生了。從這一刻起,他的全部人格的和理智的生活都采取了全新的姿態。粗略地說來,這種變化可以說成是,兒童從一個較為主觀的狀態走向了一個客觀的狀態,從單純的情感態度走向了理論的態度。”?反觀作為外語的英語教學,對詞性、語法、短語用法、文章結構等方面的介紹,在以漢語為母語的初中階段就已經開始。尤其需要指出的是,《國文百八課》既重視對陳述性知識的介紹,更重視對生成性知識和程序性知識的介紹,真正體現了“授人以魚不如授人以漁”的教學原則。“編輯大意里有這樣的說明:“運用上注重于形式,對于文章體制文句格式、寫作技術、鑒賞方法等,討究不厭詳細。”注重于形式,即重視方法的遷移、能力的形成;而不厭詳細地討究文章體制、文句格式、寫作技術、鑒賞方法則是把文章學當作一門科學來看待,當作一種可以通過平時積累、知識講解、加深體悟、自覺應用、修改提高不斷升華等過程,來達到習得、學得的效果,從而行使自己的表達權、發言權的神圣權利。不要用文曲星下凡這些神秘的說法,把寫文章、作演講弄得云山霧罩;也不要用涵泳玩味、推敲斟酌、只可意會不可言傳這些說法,極力減少語文課程里的系統化知識介紹。語文要從直覺、感性里走出來,要從朦朧、曖昧、混沌里走出來從少、慢、差、費里走出來,除了走文章學導引、科學化訓練這條路,別無他途。

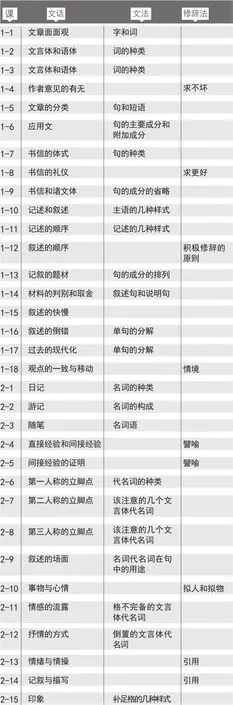

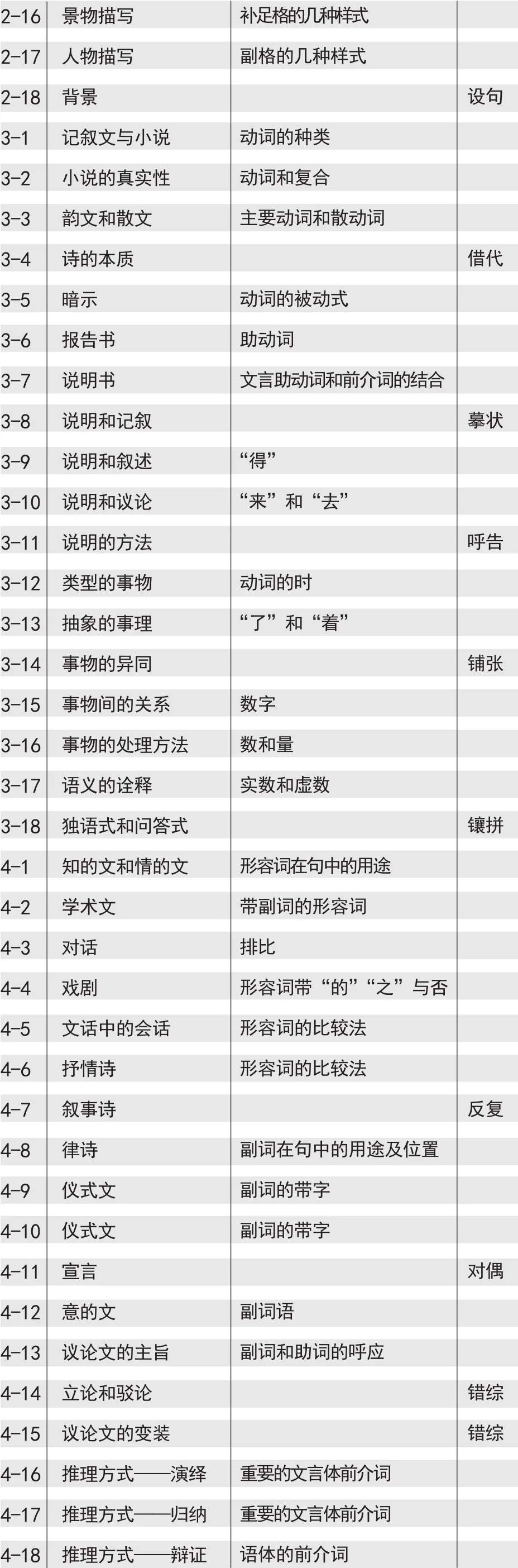

下面羅列《國文百八課》的文話、文法、修辭法要點,以見出該書在文章學、語法、修辭學方面的循序漸進的特點:?

不難看出,“文話”“文法”“修辭法”依循一定原則進行編排的用心。具體說來,如下原則應該是其編排根據:

1.徹頭徹尾采取文章學系統,意在養成學生的閱讀能力和寫作能力,閱讀跟寫作又須切近現代青年的現實生活:“內容方面固然不容忽視,而方法方面尤其應當注重。”?文話強調文章的實用性,注重實用文的應用功能,特別看重對具體章法的說明、舉例、分析、訓練,能使學生掌握某一章法的目標落到實處。

2.遵循“學不躐等”“不陵節而施”的教學原則,尊重學生心智發育的基本規律,“循序而漸進,熟讀而精思”。扎扎實實積累語言材料,在此基礎上進行理論歸納,再來反觀語言現象,于是螺旋式上升成為可能。

3.心智成長的序列性,體現為學生認識事物遵循由簡單到復雜、由形象到抽象、由感性到理性的原則。“文話”“文法”“修辭法”各個知識點的先后順序,即是序列性的體現。

4.促進心智逐漸成熟的手段、方法、過程和教學材料,要依循有序性、系統性、漸進性等原則。古人說得好:“工欲善其事,必先利其器。”沒有手段和方法的目標只是凌空蹈虛,沒有過程和材料的設想只是玄幻空想。因此,把方法看得和目標同等重要,就成為夏、葉二公的共同追求。?

5.尤其值得指出的是,夏、葉二公始終把教材所要達成的目標,定位在為培養合格公民而作努力、為解決現實生活的種種需求而量身定做這個關節點上;反之,苦吟詩人、抒情文人、神秘作家、玄幻文學家……不是《國文百八課》著意培養的對象。因此注重靈感、神秘體驗、語言新奇、涵泳玩味不是這套教材的追求,而按部就班、循序漸進、情感正常、認清世界、清晰表達、言文合一、思維言語力求明晰成為其孜孜以求的目標。這也是一般教材偏重文學化傾向與《國文百八課》采用文章學體例的分野。

融合生成性、程序性知識

2003年版《初中語文課程標準》和《高中語文課程標準》雖然也強調知識——方法——能力的遷移和形成,注意考查綜合運用能力,培養開放、多元有序的課堂格局,但教科書卻缺乏與此相呼應的編排體系、知識體系、能力訓練體系,導致課程標準和教科書成為兩張皮。特別是現行教科書注重文學性的感悟涵泳,注重陳述性知識的介紹,缺乏生成性知識、程序性知識的介紹,亦即只能“授人以魚”而不能“授人以漁”,導致學生對文法、文體、修辭、寫作語法、邏輯等方面的知識只有一鱗半爪、一星半點的了解,系統化、邏輯化、科學化的文章學體例無從談起,不能從“知其然”上升到“知其所以然”的高度。于是,抒情味、文藝腔、穿靴戴帽、八股腔、心靈雞湯之類的作文所在皆是。無論從知識體系的自洽和自足性來看,還是從教科書所造就出來的寫作成效來看,現行教科書偏離夏、葉二公注重文章學體系的做法,不是在進步,而是在退步。

《國文百八課》的“編輯大意”,集中闡述了二位編者注重生成性知識、程序性知識的旨趣:

1.一改傳統“文選至上”的做法,主張文選為文話、文法、修辭服務,主張每節課、每小時、每周有明確的教學目標。歷來都說課文只是例子,但真正能落實這一點的,還是這種編排體例。這是編者對“語文是一門科學”的觀點的落實,也是“詮釋與文本同樣重要”的原則的體現。

2.科學、嚴謹的編排體例,精確、得當的教學目標,按部就班的訓練課程,教師照此教學,不會出什么大的偏差,就像菜譜齊備、烹飪方法完備、食材準備充分、外部條件具備一樣,廚師照此操作,自會做出一桌好菜來。必須考慮到,各地教師水平參差不齊如果任其自由發揮,將會出現很大的偏差。教材這樣編排,可以克服教學中的隨意性,最大限度地實現編者的意圖。

3.實用理性原則指導下的注重應用文體的編入普通文章與文學作品并重,體現這套教科書面向普羅大眾、面向世俗生活、面向實際應用的原則。這既是對現實生活的尊重,對平民教育的重視,也是教育面向的合理定位。

4.在文言文和語體文的選擇上,選入的語體文篇數超過文言文篇數,這在當時是絕無僅有的,在今天也有指導意義。思維、言語、文字盡可能保持一致,不增加思維難度、口頭表達難度、語言表達難度,才有可能我口說我心、我手寫我言。

5.例句、例詞、語言材料的潛移默化,表現為取材盡可能出自課文,有的取自經典篇章。不另起爐灶,既是對文選的最好的復習,也是對經典文段的合理應用,又是去粗取精、消除意識形態干擾的負責任的態度。

6.在抒情和事理的文話、文選分布上,對抒情文章的選入極端節制,對事理文章的選入以及文話的編寫傾盡全力。夏、葉二公想必對抒情傳統、文勝于質、理不勝辭的傳統文風保持著一如既往的警惕,這一點從夏丏尊以及白馬湖派的追求、葉紹鈞從屬于文學研究會即可以想見。“由于抒情美典是內省,它的主要描寫對象自是心境,它的主要描寫方法自是象意。”因此,其“功能著重在所表的是心理的意,而表的方式是暗示、隱指”?。過度關注內心會弱化對社會的關懷和對事理的探究。特別是選入翼公《何謂自由》、任鴻雋《說“合理的”意思》,厘清了很重要的兩個概念,對“語義的詮釋”的文話來說是個很好的例證。第四冊第十八課的文話十八是“推理方式三——辯證”,讓我們清晰地看到編者的旨趣逐步向議論、邏輯、理性的方向發展,也讓我們遺憾地痛惜《國文百八課》未獲全編,夏丏尊先生赍志以歿。

①王愛娣:《美國語文教育》,廣西師范大學出版社2007年版,第15頁。

②?〔德〕恩斯特·卡西爾:《人論》,甘陽譯,上海譯文出版社1985年版,第167頁,第168頁。

③郭初陽:《一個獨立教師的語文之旅》,廣西師范大學出版社2014年版,第45、132頁。

④〔法〕胡若詩:《唐詩與病》,王晶譯,見樂黛云、〔法〕李比雄主編:《跨文化對話》(第十八輯),江蘇人民出版社2006年版,第271頁。

⑤《學習博覽》編輯部:《當教材上出現了“低級錯誤”》,《學習博覽》2014年第1期。

⑥???夏丏尊、葉紹鈞合編:《國文百八課》,生活·讀書·新知三聯書店2008年版,第1頁,第1頁,第533— 534頁,第535—541頁。

⑦⑧⑩〔美〕孫康宜主編:《劍橋中國文學史》(下卷),劉倩等譯,生活·讀書·新知三聯書店2013年版,第574頁,第526頁,第566頁。

⑨參見維基百科“公民社會”詞條:http://zh.wikipedia. org/wiki/%E5%85%AC%E6%B0%91%E7%A4%BE% E4%BC%9A.

?表格見胡小敏:《〈國文百八課〉研究》,見大學語文研究網http://www.eyjx.com/eyjx/1/ReadNews.asp? NewsID=3692.

?葉圣陶:《葉圣陶語文教育論集》,教育科學出版社1980年版,第56頁。

?參見甘其勛主編:《文章教育學》,大象出版社2010年版,第96頁。

?〔美〕高友工:《美典:中國文學研究論集》,生活·讀書·新知三聯書店2008年版,第103頁。

作 者:蘇祖祥,湖北省仙桃中學教師,寫作者。

編 輯:孫明亮 mzsulu@126.com