丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療肝內膽汁淤積性肝炎的療效分析

王紅英

丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療肝內膽汁淤積性肝炎的療效分析

王紅英

目的 對肝內膽汁淤積性肝炎患者采用丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療的臨床效果進行分析。方法將肝內膽汁淤積性肝炎患者隨機分為兩組,對照組采用常規內科保肝治療,治療組加用丁二磺酸腺苷蛋氨酸,比較分析兩組患者治療前后臨床癥狀體征以及檢測指標,并記錄藥物不良反應。結果兩組患者治療 2周后,總膽紅素(TBIL)下降程度治療組高于對照組,但無統計學差異;血清丙氨酸轉氨酶(ALT)和γ-谷氨酰轉肽酶(GGT)含量下降幅度治療組大于對照組,具有統計學差異(P<0.05)。治療4周后,TBIL和ALT、GGT含量下降幅度治療組大于對照組,具有統計學差異(P<0.05)。治療組患者未出現不良反應。結論肝內膽汁淤積性肝炎患者在使用丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療4周后,能夠取得很好的臨床效果,并且藥物使用安全性高。

丁二磺酸腺苷蛋氨酸;肝內膽汁淤積性肝炎;治療效果

肝內膽汁淤積性肝炎是由不同原因引起的,以肝細胞以及毛細膽管分泌膽汁障礙,膽汁流動部分或完全性阻滯而引起的并發癥狀。腺苷蛋氨酸是一種在人體組織以及體液中廣泛存在的活性分子,對肝內膽汁淤積性肝炎具有顯著的臨床治療效果。本文對該疾病患者采用丁二磺酸腺苷蛋氨酸進行治療,對其臨床效果以及最佳治療時間進行觀察。

1 資料與方法

1.1 一般資料我院在2010年~2013年收治90例肝內膽汁淤積性肝炎患者,隨機分為50例治療組和40例對照組。治療組男45例,女5例,年齡為20~ 78歲,其中36例慢性乙型肝炎,3例丙型肝炎,11例急性藥物性肝炎。對照組男36例,女4例,年齡為20~63歲,其中34例慢性乙型肝炎,6例急性藥物性肝炎。診斷標準:排除肝外膽汁淤積性疾病、妊娠期肝內膽汁淤積癥和嬰幼兒膽汁淤積癥,患者出現皮膚瘙癢、黃疸、乏力、腹脹、惡心嘔吐,血清中總膽紅素(TBIL)、結合膽紅素(DBIL)明顯升高,堿性磷酸酶(ALP)含量高于正常值的 1.5倍,γ-谷氨酰轉肽酶(GGT)含量高于正常值的 3倍。兩組患者年齡、性別、臨床癥狀以及檢測資料經比較無統計學差異,具有可比性(P>0.05)。

1.2 治療方法對照組采用內科常規方法進行治療,患者口服甘草酸苷、熊去氧膽酸膠囊,靜脈滴注還原型谷胱甘肽,起到保肝、降酶以及退黃的作用。治療組在對照組基礎上加用丁二磺酸腺苷蛋氨酸,每天用量1.0g,靜脈滴注,治療持續4周后,對比分析兩組患者的治療效果和不良反應。

1.3 觀察指標觀察兩組患者皮膚瘙癢、黃疸、惡心嘔吐、乏力、腹脹等臨床癥狀體征;檢查資料包括血清TBIL、DBIL、ALP、GGT以及ALT等;用藥后出現的不良反應。觀察時間分為治療前、治療2周后、治療4周后。

1.4 統計學處理使用SPSS 13.0軟件對數據進行分析,使用t檢驗計量資料,P<0.05說明具有統計學差異。

2 結果

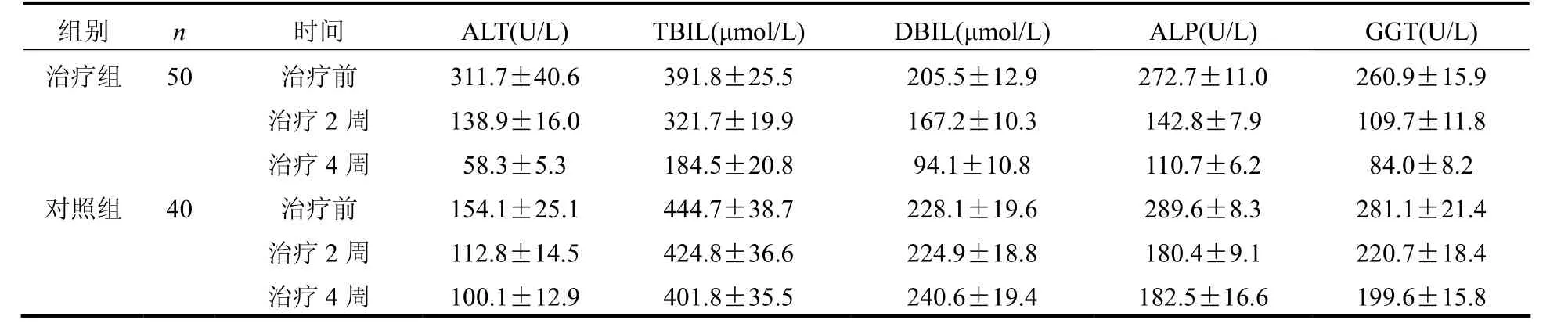

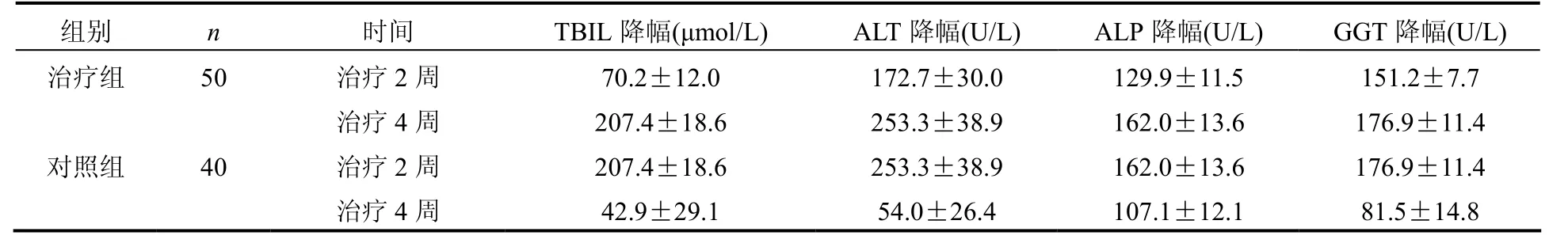

2.1 肝功能指標情況兩組患者治療結束后,乏力、腹脹、食欲減退、惡心等臨床癥狀均得到緩解、消失。黃疸皮膚瘙癢改善比例,治療組為84%(42例),對照組為53%(21例),治療組明顯好于對照組,具有統計學差異(P<0.05)。治療2周后,TBIL、ALP含量下降幅度治療組大于對照組,但無統計學差異(P>0.05);血清ALT含量以及GGT含量下降幅度治療組大于對照組,具有統計學差異(P<0.05)。治療4星期后,TBIL、ALT含量和GGT含量下降幅度治療組大于對照組,具有統計學差異(P<0.05);血清 ALP含量下降幅度治療組大于對照組,但無統計學差異(P>0.05),見表1、表2。

表1 兩組患者在治療前后肝功能不同指標情況(±s)

表1 兩組患者在治療前后肝功能不同指標情況(±s)

組別 n 時間 ALT(U/L) TBIL(μmol/L) DBIL(μmol/L) ALP(U/L) GGT(U/L)治療組50 治療前 311.7±40.6 391.8±25.5 205.5±12.9 272.7±11.0 260.9±15.9治療2周 138.9±16.0 321.7±19.9 167.2±10.3 142.8±7.9 109.7±11.8對照組治療4周 58.3±5.3 184.5±20.8 94.1±10.8 110.7±6.2 84.0±8.2 40 治療前 154.1±25.1 444.7±38.7 228.1±19.6 289.6±8.3 281.1±21.4治療2周 112.8±14.5 424.8±36.6 224.9±18.8 180.4±9.1 220.7±18.4治療4周 100.1±12.9 401.8±35.5 240.6±19.4 182.5±16.6 199.6±15.8

表2 兩組患者治療前后肝功能的變化情況(±s)

表2 兩組患者治療前后肝功能的變化情況(±s)

組別 n 時間 TBIL降幅(μmol/L) ALT降幅(U/L) ALP降幅(U/L) GGT降幅(U/L)治療組50 治療2周 70.2±12.0 172.7±30.0 129.9±11.5 151.2±7.7治療4周 207.4±18.6 253.3±38.9 162.0±13.6 176.9±11.4對照組 40 治療2周 207.4±18.6 253.3±38.9 162.0±13.6 176.9±11.4治療4周 42.9±29.1 54.0±26.4 107.1±12.1 81.5±14.8

2.2 不良反應 治療組患者在用藥過程中均未出現發熱、惡心、嘔吐以及皮疹等不良藥物反應癥狀。

3 討論

存在于人體組織和體液中的腺苷蛋氨酸,常規情況下在肝臟具有轉甲基和轉硫基兩種不同作用,轉甲基作用使膜磷脂的生物合成反應大大提高,膜的流動性增強,膽酸的流動速度變快;轉硫基反應使谷胱甘肽、牛磺酸、半胱氨酸、輔酶A等解毒過程中硫化產物的合成物質含量上升,使肝細胞的解毒效果大幅提高[1]。腺苷蛋氨酸能通過以上兩種機制促進人體的生物和化學反應,從而起到預防膽汁淤積的作用。

研究發現,丁二磺酸腺苷蛋氨酸具有保護肝細胞、防止肝細胞凋亡、調節人體免疫的作用,其原理是對損傷的肝細胞進行刺激使其分泌出膽汁酸,對回腸吸收膽汁酸鹽的能力進行抑制,使熊去氧膽酸變為患者自身血清以及膽汁中酸性物質的主要構成部分,將細胞膜以及細胞自身含有的毒性膽汁物質進行取代,使膜極性保持穩定狀態,肝細胞對膽紅素的處理能力大大提高,防止減少含有毒性物質的膽汁酸對肝細胞以及毛細膽管細胞損傷程度,預防肝內膽汁淤積[2]。

本研究發現,該疾病采用丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療,治療2周后,肝功能改善情況不明顯,但治療4周后,各項生化指標出現明顯下降,身體得到恢復。本研究證明,肝內膽汁淤積性肝炎患者使用丁二磺酸腺苷蛋氨酸進行治療,不僅可以消除因腺苷蛋氨酸合成酶活性降低而造成的代謝障礙,恢復膽汁排泌的生理機制,使膽汁淤積情況得到顯著改善,而且還能降低肝細胞損傷程度,使肝臟合成營養物質功能、肝臟代謝功能以及肝臟解毒功能恢復正常,避免肝功能衰竭發生。

[1] 盛慶壽,張紅星,蔣陽昆,等.腺苷蛋氨酸治療慢性乙型肝炎高膽紅素血癥療效觀察[J].胃腸病學和肝病學雜志,2010,19(4):909-910.

[2] 膽汁淤積性肝病診斷治療專家委員會.膽汁淤積性肝病診斷治療專家共識[J].胃腸病學和肝病學雜志,2010,23(6):492-501.

R575.1

A

1673-5846(2014)05-0048-02

紅河州第一人民醫院,云南紅河 661100