對高考社會化考試改革若干問題的思考*

歐 穎

●高考改革探索

對高考社會化考試改革若干問題的思考*

歐 穎

我國高考社會化考試改革的論題提出已久,但目前來看,改革主要還是停留在考試科目組成、科目分值、考試次數等方面的調整上,這與招考分離、擴大高校招生自主權的招考社會化改革還有較大距離。高考社會化不僅可以使中學教育擺脫高考桎梏,還可以促進高校特色選才和分類發展。高考社會化改革可以從報考走向社會化、考試機構走向社會化和擴大高校的招生自主權三個方面推進。

高考;社會化考試;招考分離;自主招生

我國高考社會化考試改革的論題提出已久,2010年《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》明確提出要探索有的科目一年多次考試的辦法,實行社會化考試。2013年11月十八屆三中全會發布《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,明確提出要推進考試招生制度改革,探索招生和考試相對分離、學生考試多次選擇、學校依法自主招生、專業機構組織實施、政府宏觀管理、社會參與監督的運行機制,從根本上解決“一考定終身”的弊端。但從2010年《剛要》提出改革思路到今日,改革仍主要停留在考試科目組成、部分科目分值、考試次數、成績評價方式的調整上,這與招考分離、自主招生的招考社會化改革還有較大距離。高考為什么要實行社會化改革?改革的具體目標何在?改革究竟應該如何深入?這些問題都還有待我們進一步厘清。

一、什么是招生考試社會化

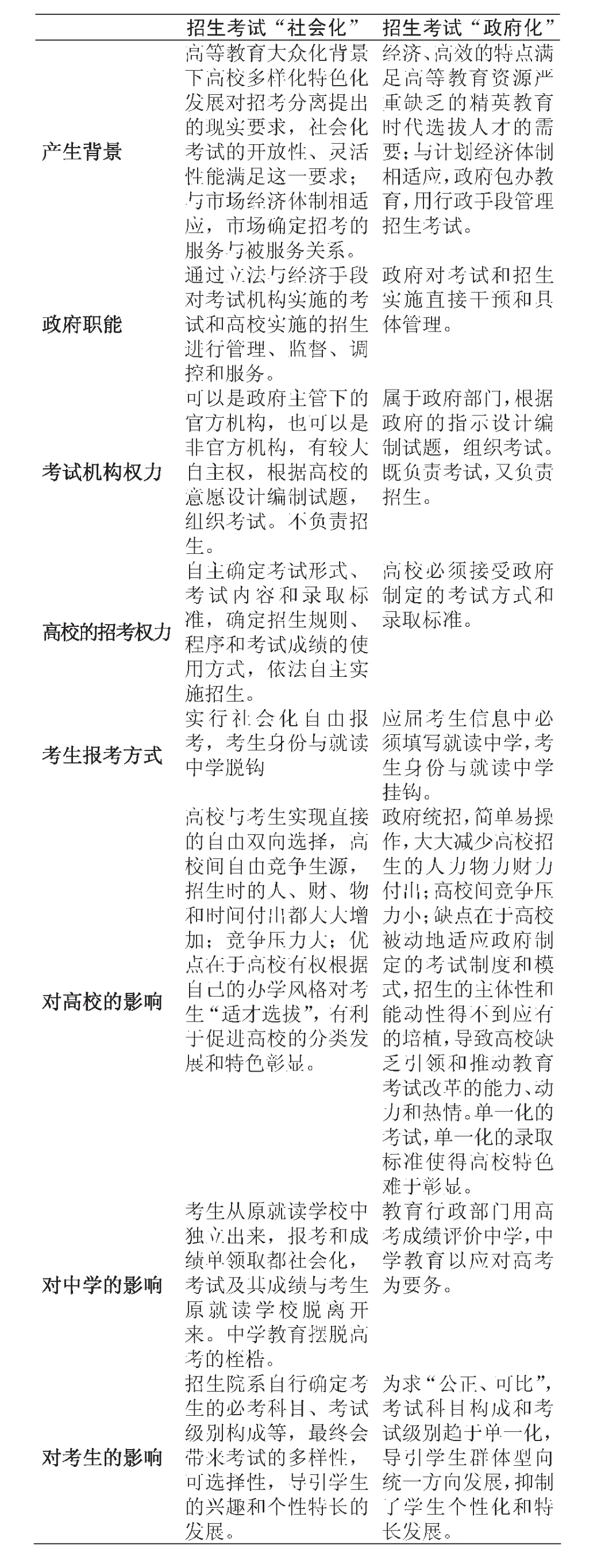

對于什么是招生考試社會化,目前學術界并未作出統一的確切定義。世界各國在大學入學招生考試的實踐中,考試“社會化”的具體形式、程度存在明顯差異。但可以肯定的是,我國的招生考試社會化是針對從前計劃經濟體制下形成的政府包辦招生考試、實施對招生考試的直接干預與具體管理、“考招不分”而提出的,可以說,它對應的是招生考試的“政府化”。筆者認為,招生考試的“社會化”與“政府化”的主要區別體現在兩者產生的時代背景、政府職能、考試機構的權力、高校權力、考生報考方式、考試對高校、對中學的影響等方面,具體見表1。

當前,我國市場經濟已初步確立,市場已取代政府成為了資源配置的主要調節者。招生考試社會化正是由“政府治招”走向“市場治招”的必然選擇,以市場確定招考中的服務與被服務關系。正如葛大匯教授認為,高考社會化其本質是確認大學、考生、考試機構是獨立的法人或“市場主體”,以市場關系提供服務和被服務,全部過程社會化。其特征是只對當事人負責,完全獨立,即考試是考生的事,招生是大學的事。〔1〕總體看來,招生考試社會化根本目的是要建立一種與現代教育內涵相適應,與終身教育理念相符合,與人的全面發展要求相一致的,開放靈活的招生考試新體制。

二、為何要進行招生考試社會化改革

表1 招生考試“社會化”與“政府化”之差異

高校招生考試社會化改革的提出很大程度是為了減少或根除現行高考所帶來的種種弊端,適應高等教育大眾化、多元化發展對招生體制革新的要求。

(一)高考社會化改革是從根本上弱化高考對中學教育的評價功能,使中學教育擺脫高考桎梏的必需

長期以來,高考對基礎教育具有強大的引導和控制作用,之所以高考能引起“應試教育”的肆意橫行,重要原因就在于高考一直被作為中學教學質量的評價標尺。現行高考的特點之一就是考試的統一性和成績的可比性。單一化的高選拔性高考在較好地履行了精英教育時代為高校選拔“精英人才”職能的同時,其統一性、可比性、權威性、公正性也自然而然地促成了各級教育部門用高考成績作為評價中學和教師的根本手段。評價高中教育教學質量原本應由高中學業水平考試來承擔,高考作為一種選拔性考試,是不適合用來評價中學教育教學質量的。

理性看,與其希望學校和社會不以高考成績作為評價中學教學效果的標尺,不如采取有效措施促使學校和社會采用比高考成績更為合適的評價指標更為有效可行。實行高考社會化考試改革,可以將招生權力還給高校。不同層次不同類別的高校對生源選拔的不同要求,是推動考試的分類發展,推動考試科目組合、考試級別、錄取標準和錄取方式走向多樣化的內在要求。高校各院系可以根據自身的學科特點確定考生的考試科目、考試級別和人才選拔方式、標準,考生則可以根據自己的各學科學習水平和高校的要求選擇考試科目組合和考試類別。科目和類別的多樣性、可選擇性無疑將降低高考的統一性和可比性,使得考生間的成績不好直接對比,有利于減少高考對中學教育的負面導向作用。

(二)高考社會化改革是實現高校自主招生、適才選拔,促進高校分類發展和特色彰顯的必需

現行高考的統一性與高等教育多樣化發展之間的矛盾日益突出。由政府直接推行和主導的教育考試所導致的一個直接后果,就是高考的直接服務對象——高校在招生考試方面的主體性和能動性得不到應有的發揮〔2〕,高校喪失了自主制定考試與招生錄取規則的主動性和話語權。現行高考只有實行招考分離、高校自主招生的社會化考試改革,高校有權自主確定考試形式、考試內容和考試成績的使用方式,確定招生規則、程序和錄取標準等,高校才能真正成為高考的制定者、改革者,高校才有動力和熱情推動招考改革,尋求最符合自身學科發展和辦學特色的生源。讓高校成為招生考試的主導者,考試機構則根據高校的要求為高校招生提供多樣化、個性化的考試服務。高等教育的多樣化發展要求招生考試的多樣化,招生考試的多樣化發展又將助推高校的多樣發展、特色發展,兩者將互相促進,相得益彰。

綜上所言,高考社會化考試改革是擺脫高考要發揮為基礎教育“良好導引”和為高校“有效選才”這一對矛盾困境的必需途徑;是破解現行“以考代招”所要求的“形式公平”、“統一性”、“可比性”與現代教育所倡導的多樣性、個性化發展之間矛盾的必需途徑;是高考從“精英選拔”走向“適才選拔”,凸顯和強化服務高校選才職能,促進高校分類發展的必需途徑。

三、如何推進招生考試社會化改革

高考社會化改革是涉及政府、高校、中學、考生和家長多方面的系統工程,具有復雜性、高風險性的特點,這就要求改革只能走“漸進式”道路。筆者認為,除以英語試行社會化考試改革外,改革還可以從以下可行性措施逐步展開。

(一)報考走向社會化

報考社會化是實現教考分離,使中學教育擺脫高考束縛的重要環節。現在,我國的中學應屆畢業生無論是中考抑或高考,報考者“與原就讀學校是緊緊捆綁在一起的”,考生報考信息中必須要填寫就讀中學,正因這種捆綁關系,考生的成績直接影響著學校的聲譽。在一些省份,全省的高考模擬考試和正式高考成績都實行全省排名,并將排名結果直接發布于網絡媒體。實行社會化報考,就可以把考生身份與原就讀學校脫鉤,做到教考分離,考生作為獨立個體自行報考、自行查詢考試成績、領取成績單等事宜。考生信息審核、存檔、分配高考考場等相關組織工作由相應考試機構及考試服務機構負責。政府應明令規定,任何考試機構或考試服務機構不得向教育行政部門和中學提供考生的高考成績,地方教育行政部門不得按高考成績給學校排名。

(二)考試機構走向社會化

“考試機構社會化”是招生考試社會化改革的重要議題,也是轉變政府管理方式的有效舉措。從世界范圍看,各國考試機構的社會化程度并不相同。日本考試機構隸屬文部省,韓國教育評價院不是民間機構,香港考試局、臺灣大考中心也不是純民間、商業化的機構,都依附于教育署、教育部,但美國的ETS(美國社會化考試機構)是與行政部門完全脫鉤的、經濟獨立核算的民間中介機。在一個歷史時期內,我國國家、省級考試機構的管理屬性,不可能變成英美的模式,而英美特別是英國卻很羨慕中國的模式,這與文化、經濟背景和傳統觀念有關。〔3〕由此可見,考試機構與政府的關系勢必受到經濟、文化和傳統觀念的影響,不可簡單地以此評價孰優孰劣。

筆者就考試機構的社會化問題訪談了廈門大學考試研究中心、天津考試院、上海考試院幾位從事考試研究的專家和學者,大家普遍表示:考試機構脫離于政府是一種發展趨勢,但目前鑒于我國國情,短期內考試機構完全獨立于教育行政部門的可行性不大。由于體制、文化等多種因素的影響,考試機構的社會化在我國將會是一個長期的過程。目前,教育行政部門轉變管理方式,實施對考試機構宏觀管理、減少對考試機構的直接干預,使考試機構在試題編制、組織考試、考試改革方面享有越來越大的自主權,考試機構在現有體制下走向專業化,建設成為專業考試機構是可行的。

(三)擴大高校的招生自主權

高校依法自主招生是招考社會化的基本前提。目前來看,培養高校自主招生的意識和能力是改革的難點,也是關鍵。不可否認,我國高校招生長期采取“統招”方式,是因為“統招”確實存在經濟、高效、公平等優勢。長期實行“統招”模式促成了高校的習慣和惰性,大部分高校對于自主招生并無太多熱情,原因有二:一是在統招之下,高校競爭壓力小,“日子過得舒坦”;二是實行自主招生確實會給高校增加巨大的經濟負擔。可以想象,要讓全國的高校都實行自主招生,大部分高校是不愿意的。高校在自主招生中投入和產出不成比例,而且一些高校認為,按分數統一招生他們也能招到優質生源,不需要自主招生。

對于自主招生,可以遵循高校自愿選擇的原則,愿意的高校先實行自主招生,尚未做好自主招生準備的高校仍然可以委托考試機構直接“按分錄取”。值得指出的是,招生過程中,政府要履行好監督招生公平之職責,用好自主招生權而非“濫用”招生權,確保高校公平公正地招錄學生。

在招生實踐中,自主招生權主要體現為高校自主決定招錄標準和程序,放開自主招生權主要是要賦予高校自主確定招錄標準的權利。換言之,考生考什么科目,各科按何種權重計入總分,錄取時是結合考生的平時表現“綜合評價”,還是單純地“憑分取人”,這些都應由各高校及其各院系根據實際需要自行確定,而非由政府制定考試科目、各科的計分方式,高校被動接受這些標準。自主確定招錄標準也是世界各國在自主招生中的普遍作法,政府統一規定考試科目未必完全合理。以英語為例,一方面,不斷有人向兩會提出“高考不一定非得考外語”;〔4〕另一方面,有人提出要降低英語高考地位后,上海政協委員疾呼,絕對不能降低中高考里的英語分值,否則等于是降低了上海在國際上的綜合競爭力。〔5〕如此看來,是否所有院校都要必考英語?英語成績都要完全計入總分?或者說降低英語分值是否對所有院校招生有利?這些其實是值得商榷的。由高校設立科學可行的招錄標準,還高校話語權和決策權應是改革的重點,政府的職責應是監督高校在操作中公開公正地按規則錄取。

無論從世界各國的招考實踐,還是從改革的現實需要來看,實行招考分離、自主招生的高考社會化改革都會是改革的必然趨勢。改革應該朝著這一明確方向,采取可行措施穩步前行。

〔1〕葛大匯.升學考試的問題與對策研究〔M〕.上海:華東師范大學出版社,2001:132.

〔2〕袁小鵬.論教育考試的社會化〔J〕.湖北招生考試,2004 (4):32.

〔3〕葛大匯.“退出高考”以市場治理市場〔J〕.考試研究, 2005(10):18.

〔4〕石小磊,劉璞.政協委員提案稱高考不一定非得考外語〔N〕.揚子晚報,2009-03-06.

〔5〕高考改革方案引討論,委員建議絕不能降低英語分值〔EB/OL〕.http://sh.sina.com.cn/news/k/2014-01-22/083579172. html,2014-01-22

(責任編輯:王偉宜)

歐穎,女,湖南岳陽人,云南農業大學外語學院副教授,教育學博士,主要研究方向為教育考試(昆明650201)

本文為教育部人文社會科學研究項目“推進高考社會化考試改革研究”(項目編號:14YJC880048)研究成果之