試論元代福建科舉的暫時低落與客觀因素

戴顯群

●科舉學叢談

試論元代福建科舉的暫時低落與客觀因素

戴顯群

與宋代相比,元代福建的科舉事業遠不及宋代繁盛,在南人地區內,也沒有一定的優勢。據《八閩通志》記載,元代福建進士及第36名;而據《重纂福建通志》記載,元代福建進士及第73名。元代福建科舉的暫時低落是有一定的客觀因素:其一,元代科舉制度的特點制約了士人的科舉活動。其二,元初福建人民抗元斗爭和元末的戰亂,使得生靈涂炭、人口銳減、經濟蕭條、文教荒廢,對福建的科舉活動也必然產生嚴重的影響。其三,元代福建行省的置廢分合十分復雜,大大增加了閩人科舉考試的難度,嚴重打擊了閩人科舉活動的熱情。盡管如此,元代福建科舉還是起到承前啟后的作用,為明清福建科舉再創輝煌做好準備。

元代;福建科舉;暫時低落;客觀因素

一、元代福建的科舉活動

(一)元代福建的鄉試

仁宗延祐元年(1314年),元朝正式恢復科舉考試制度。當年分別在十一個行省(河南、陜西、遼陽、四川、甘肅、云南、嶺北、征東、江浙、江西、湖廣)、兩個宣慰司(河東、山東)、直隸省四個路(真定、東平、大都、上都)舉行科舉制度的第一級考試——鄉試。這是元朝恢復科舉制度后的第一場考試,應該說在元朝文化教育史上具有劃時代的意義。

鄉試是由各行省地方官員負責主持,鄉試與會試一樣,必須分三場,時間定為八月二十日、二十三日、二十六日。但蒙古人、色目人只需考前兩場,不考第三場。元朝政府對鄉試也是非常重視的,中書省對待鄉試、會試同樣有一套程式條目,對參加鄉試、會試的舉子也是高標準、嚴要求。《元典章·禮部四·學校一》記云:“舉人從本貫官司于路府州縣學及諸色戶內推選,年二十五以上,鄉黨稱其孝悌,朋友服其信義,經明行修之士,結罪保舉,以禮敦遣,貢諸路府。”

元代福建相當一段時期隸屬江浙行省,當福建隸屬江浙行省之時,福建是沒有設立鄉試考場,凡是參加鄉試考試的福建舉子都必須遠赴浙江去參加江浙行省的鄉試,鄉試中選后,來年還要再赴京師參加會試,這必然給福建舉子帶來諸多的不便。此外,按照元朝政府規定,鄉試之后,天下選合格者三百人赴京師參加會試,其中蒙古、色目、漢人、南人各七十五人。江浙行省屬南人區域,按照元朝政府的配制,江浙行省在七十五人中占有二十八個名額,這可是南人行省中名額最多的省份。這區區二十八個名額再分配到福建可謂是杯水車薪。唐宋以來,福建一直是科舉大省,兩宋時期,福建進士及第人數曾為全國之冠。如此有限的名額,以及遠赴浙江的鄉試,大大增加了閩人科舉考試的難度,嚴重打擊了閩人科舉活動的熱情,與兩宋時期相比較真是大相徑庭。

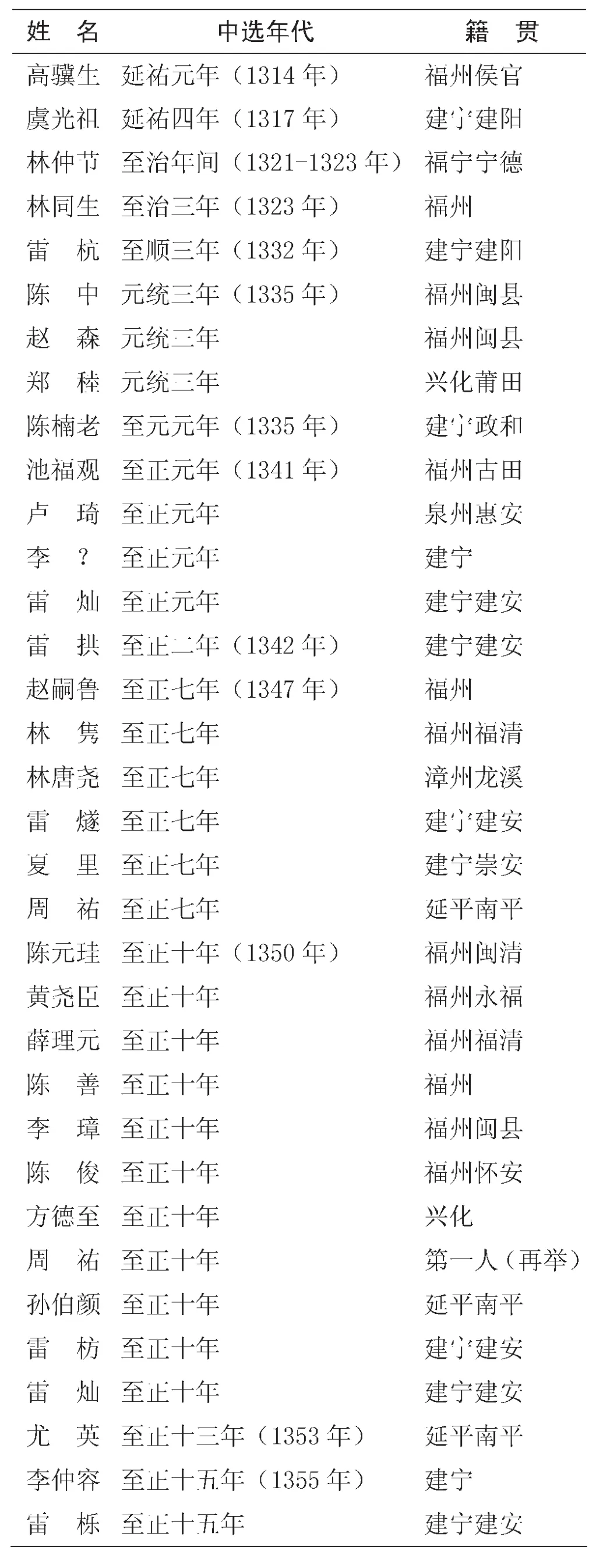

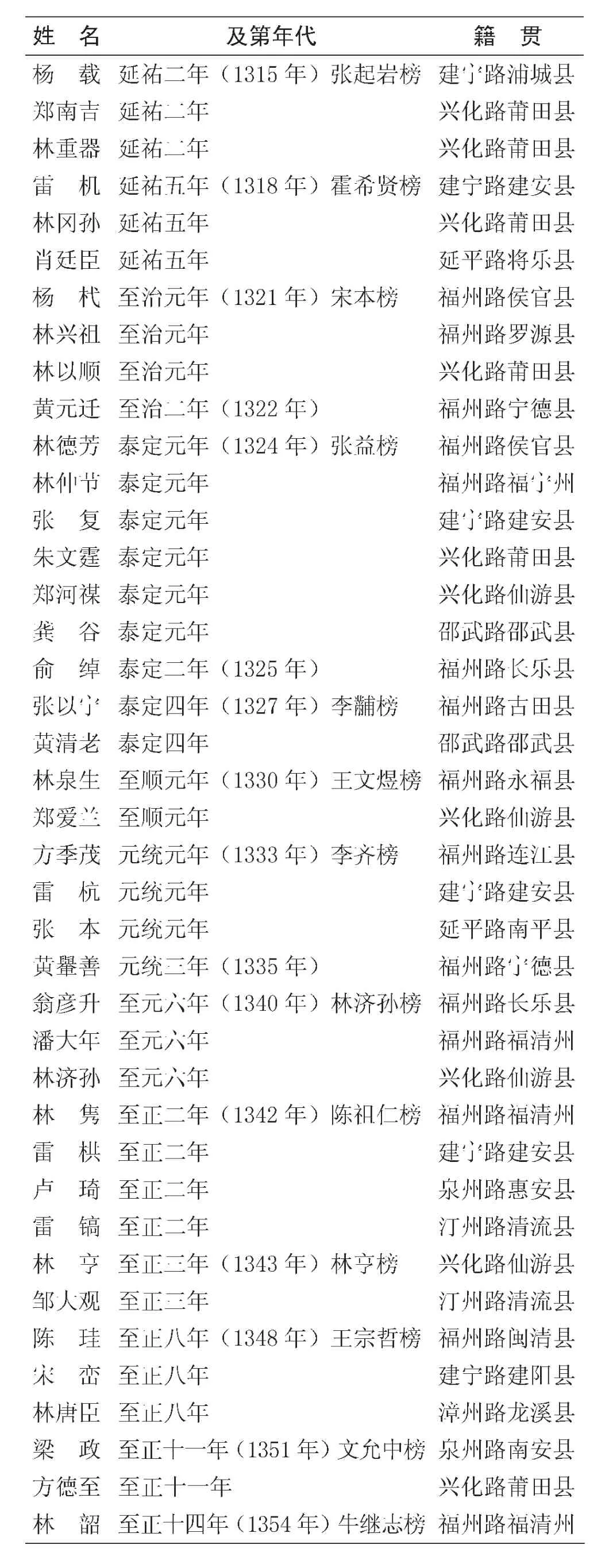

表1 《八閩通志》所載元代福建鄉試中選者名錄

盡管如此,福建舉子為了在這有限的二十八名額中爭得一席之地,他們不惜辛勞,奮力拼搏,遠赴浙江參加考試,也取得不菲的成效。據《八閩通志》卷46至55《選舉·科第》記載,元代福建各路鄉試中選者計70人,詳見表1。

從表中可看出,元代福建各路鄉試中選人數差異較大:福州路31人,建寧路27人,興化路5人,延平路4人,泉州路2人,漳州路1人。福州作為福建首府,唐宋以來文教事業一直很發達,因而,科第繁榮興盛,名列全閩前茅。建寧地處閩北走廊,是北方人士入閩的必經之地,具有領風氣之先的地理優勢,宋室南遷之后,這種優勢更加明顯。因此,兩宋時期建寧府成為朱子理學的發祥地,文教事業與科舉考試均十分繁榮。入元以后,由于閩人必須赴江浙參加鄉試,地處閩北的建寧路在繼承兩宋文脈的基礎上,又具有顯著的地理優勢,因而其鄉試中選者較多,遠遠超過歷來文化教育相對發達的興化、泉州地區。

鄉試第一名在明清兩朝稱為“解元”,元代似乎還沒有“解元”的稱呼。但是,鄉試第一人在元代的福建是非常難得的。在《八閩通志·選舉》所載元代福建70名鄉試中選者之中,竟有3名舉人曾獲得鄉試第一人。他們分別是:至治年間的寧德人林仲節、至正十年的南平人周祐、至正十九年的福清人莊谷。其中莊谷是在至正十九年福建省鄉試中得第一名,而林仲節和周祐均在江浙行省鄉試中得第一名。另據《八閩通志》卷70《人物·儒林》記載:“黃清老,邵武人,少通經,有文詞。泰定丙寅江浙行省鄉試第一,丁卯擢進士第。”據此記載,邵武人黃清老也是鄉試第一人。地利上不占優勢的閩中舉子在江浙行省的鄉試中能取得第一名的優異成績,實屬難能可貴。林仲節、莊谷、黃清老在后來的會試中均登上進士第。此外,根據《閩書》、《重纂福建通志》等志書的記載,元代福建鄉試第一人尚有長樂人陳浩、建安人雷杭、建安人楊恭叔等三人。其中的雷杭,據《元統元年進士錄》的記載,為“鄉試江浙第一名”,應該說是最可靠的。而陳浩、楊恭叔尚待考證。

另據陳壽祺《重纂福建通志》卷151《選舉》記載,元代福建有“鄉舉”70人,與《八閩通志》所載元代鄉試中選人數一樣,但具體分布地區與人物卻并不相同。筆者認為,黃仲昭《八閩通志》成書于明弘治三年(1489年),離元代相對較近,因此可信度更高。

(二)元代福建的進士科名

鄉試后的第二年二月在京師舉行會試,會試分三場考試,二月初一試第一場,二月初三試第二場,二月初五試第三場。但蒙古人、色目人只需考前兩場,不考第三場。會試結束后的次月,即三月七日舉行御試(殿試)。御試在翰林國史院舉行,名義上由皇帝主持,但皇帝多委托監試官及讀卷官主持考試,對策文進行評判,定出高低,并分為三甲進奏,最后由禮部放榜。

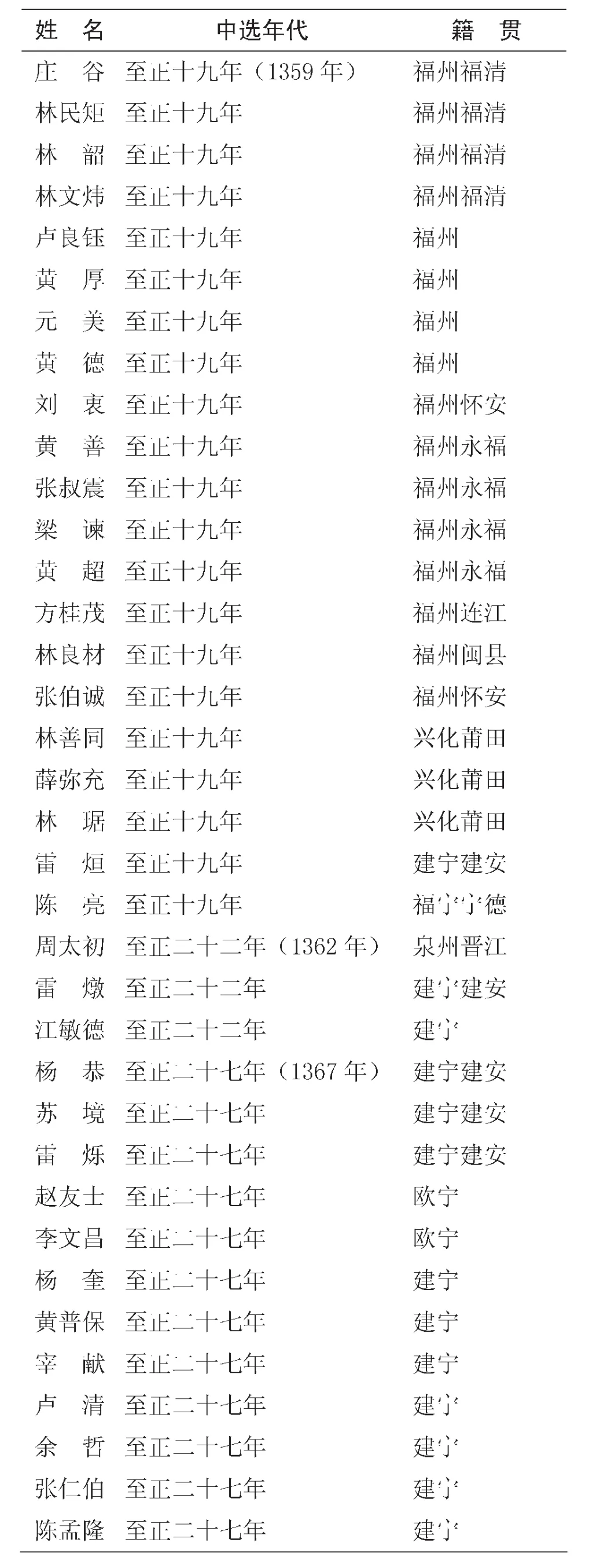

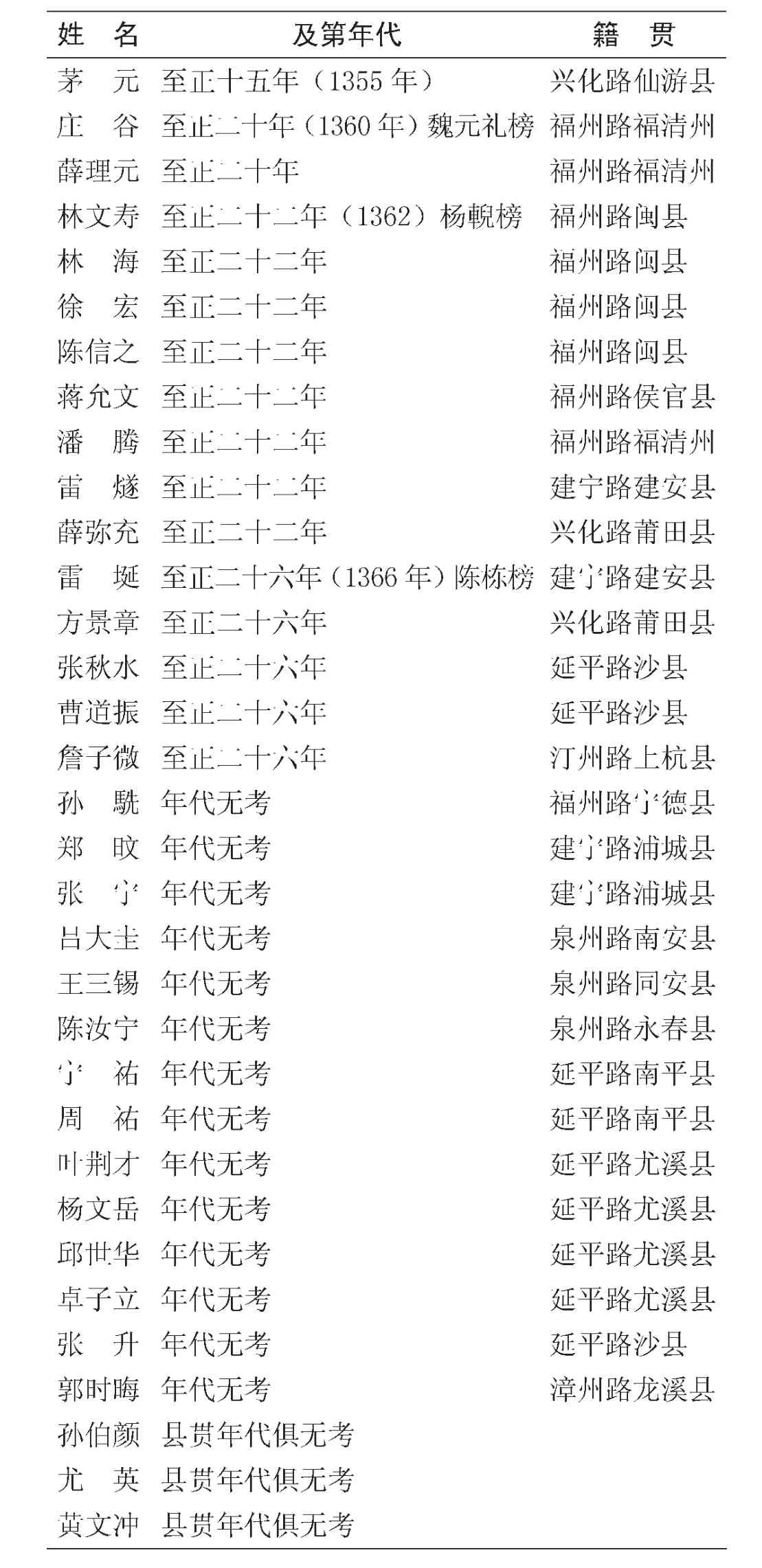

唐宋以來,福建人對進京趕考有著極高的熱情,也取得相當優異的成績。元朝的科舉雖然在名額限制上和地理條件上對福建舉子有著諸多的不利因素,但福建舉子在鄉試中選后依然不惜辛勞,遠涉關山,進京參加會試。如上所云,福建舉子在江浙行省的鄉試中爭得一席之地已屬不易,若欲來年再進京參加會試擢進士第,那就更難了。那么,有元一代福建究竟出了多少名進士?據《八閩通志》卷46至55《選舉·科第》記載,元代福建進士共36名詳見表2。

由于《八閩通志》成書年代離元代較近,其所載元代福建進士資料,應該說相對比較可靠。當然錯誤遺漏也是在所難免,如《福建教育史》依據現存《元統元年進士錄》的記載,指出元統元年(1333年)福建進士及第共四名,他們分別是:二甲第十名朱文霆、三甲第三名雷杭、三甲第十六名江文彬、三甲第三十一名張本。〔1〕其中張本與雷杭兩人與《八閩通志》所載一致;而朱文霆,《八閩通志》將其列在泰定元年(1324年)張益榜下;江文彬為《八閩通志》所不載;而《八閩通志》所載元統元年進土方季茂則為《元統元年進士錄》所不載。我們基本同意《福建教育史》的觀點,進士登科錄為最原始、最準確的記載。因此,元統元年福建進士自然應以《元統元年進士錄》為準。

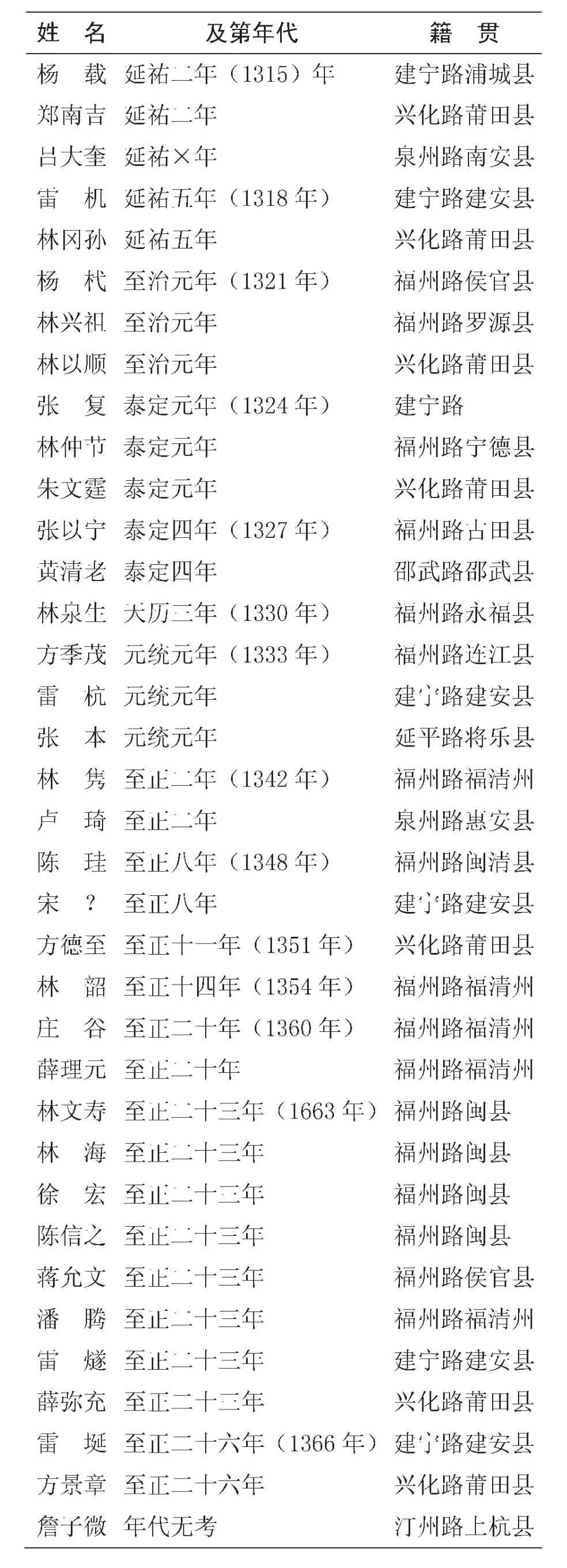

另據陳壽祺《重纂福建通志》卷151《選舉》的記載,元代福建進士共73名,比《八閩通志》所載整整多出37名,詳見表3。

以上《重纂福建通志》所載元代福建進士名錄是否可靠·只要稍作考證,我們不難看出其中有不少明顯的錯誤。

首先,元朝自延祐二年(1315年)首次舉行會試

與御試,其后每三年舉行一次,終元之世共開科16次,分別為:延祐二年、延祐五年、至治元年、泰定元年、泰定四年、天歷三年、元統元年、至正二年、至正五年、至正八年、至正十一年、至正十四年、至正十七年、至正二十年、至正二十三年、至正二十六年。但據《重纂福建通志》記載,至治二年有及第進士黃元遷;泰定二年有及第進士俞綽;至元六年有及第進士翁彥升、潘大年、林濟孫;至正三年有及第進士林亨、鄒大觀;至正十五年有及第進士茅元,這幾個年份元朝并沒有開科,這是常識,顯然《重纂福建通志》的記載是錯誤的。

表2 《八閩通志》所載元代福建進士名錄

表3 《重纂福建通志》所載元代福建進士名錄

其次,元代16科左榜狀元在《元史》、《續文獻通考》等史書中記載的很明確,他們分別是:延祐二年的張起巖、延祐五年的霍希賢、至治元年的宋本、泰定元年的張益、泰定四年的李黼、天歷三年的王文燁、元統元年的李齊、至正二年的陳祖仁、至正五年的張士堅、至正八年的王宗哲、至正十一年的文允中、至正十四年的牛繼志、至正十七年的王宗嗣、至正二十年的魏元禮、至正二十三年的楊輗、至正二十六年的張棟。這十六名左榜狀元中并沒有一個是福建人,但《重纂福建通志》卻記載說,至元六年為林濟孫榜,至正三年為林亨榜,而林濟孫和林亨均為興化路仙游縣人,這顯然是臆造出兩位閩籍狀元,其錯誤是顯而易見的。

復次,從整個元代進士及第總人數及各地區的配額來看,福建進士多達70余人的可能性也不大。有元一代開科16次,共及第進士1139人,按照蒙古人、色目人、漢人、人各占25%的配額,南人進士大約280人左右。南人地區有河南行省、湖廣行省、江西行省和江浙行省,包括今之河南、湖北、湖南、廣東、廣西、江西、安徽、江蘇、浙江、福建等廣大地區。元朝政府還規定,每科有300名鄉試中選者赴京參加會試,按照四等人各占25%的配額,南人占75名,其中湖廣18名、江西22名、河南7名、江浙28名。江浙行省包括浙江、福建及安徽、江蘇、江西的部分地區,是唐宋以來文教最發達的地區之一,科場競爭歷來都十分激烈。福建舉子要想在科場上爭的一席地位,確實是相當困難的。因此,從整個元代進士及第總人數及各地區的配額來看,地處東南一隅的福建是不大可能在約280名南人進士中獨占70余個名額。

此外,《重纂福建通志》所載至正二十二年楊輗榜,其中至正二十二年當為至正二十三年之誤。《重纂福建通志》的進士資料主要源自州縣的地方志及《八閩通志》、《閩書》等省志。在收錄過程中,對地方志書所載進士資料往往不作任何考證而盡行采錄,多多益善,因而出現不少錯誤,其與《八閩通志》相比較,不如后者嚴謹。盡管如此,《重纂福建通志》所錄進士名單在《八閩通志》所載的基礎上整整多出37人,這37人是否一個也不可取,尚不敢妄下結論,還有待進一步考證。總之,《重纂福建通志》匯總了福建歷代地方志書中的進士資料,雖存在不少錯誤,但有一定的參考價值。此外,民國陳衍所修《福建通志》記載元代進士75人,其編纂情況大抵與《重纂福建通志》相似,此不作贅述。

與宋代相比,元代福建的科舉事業遠不及宋代繁盛,在南人地區內,也沒有一定的優勢。元代福建科舉的暫時低落是有一定的客觀因素。

二、元代福建科舉暫時低落的客觀因素

(一)元代科舉制度的特點制約了士人的科舉活動

蒙古人入主中原之后,由于漢族封建文化與蒙古游牧文化之間的巨大差異,兩種文化雖有一定的融匯,但經常又處在沖突狀態。應該如何對待和處置呢·從蒙古國到元朝,統治者之間有一個爭論、選擇的過程,元代的科舉制度無疑也受到嚴重的影響,呈現出不同與前代的一些特點。

其一,元代科舉制度實行的科次少、規模小。由于元代科舉制度缺乏連續性,時斷時續,因而所實行的科次相對要少。窩闊臺十年(1238年)蒙古國實行“戊戌選試”,得士4030人,這僅僅是對科舉考試制度的最初嘗試,算不上嚴格意義上的科舉考試。即便如此,還是因為一部分蒙古貴族的反對而停廢了,而且一停就是77年之久。仁宗延祐二年(1315年),元朝恢復科舉制度,首次正式開科取士,及第取士56人。此后,元朝每三年舉行一次科考,又連續舉行六場科考。其后三年又因部分蒙古貴族的發對而停罷了兩科。到了至正二年(1342年)再度恢復科舉制度,又連續舉行九場科舉考試,直至元朝滅亡。如此算來,從蒙古國到元朝共實行科舉考試17次,其中還包括非正式“戊戌選試”。因此,從科次上看,從1206年蒙古國建立到1368年元朝滅亡,共歷時162年,而科舉考試僅實行17次,是歷史上所舉行的科舉考試相對次數與絕對次數都是最少的一個王朝。此外,從規模上看,自仁宗延佑二年始正式開科取士后,元朝共舉行16次科舉考試,登第進士僅1139人,〔2〕取士人數僅占文官總人數的百分之四,其規模在我國歷代王朝中是最小的。總之,元代的科舉考試制度實行的科次少、規模小,不是作為選官取士的主要途徑。故葉子奇說:“殆不過粉飾太平之具。世猶曰無益,直可廢也。”〔3〕

其二,元代的科舉制度帶有濃厚的民族歧視色彩。蒙古統治者為了維護蒙古貴族的特權,對各民族進行分化,人為地制造民族等級。忽必烈建立元朝后,曾根據被征服地區與民族的先后次序,將國人分為四等:第一等是蒙古人;第二等是色目人(指西北地區各族及中亞、東歐來中國的人);第三等是漢人(指原來金統治下的漢人、女真人、契丹人、渤海人、高麗人等);第四等是南人(指原南宋統治下的漢人及其他各族人民)。這四等人在政治待遇、法律地位、經濟負擔等方面都有種種的不平等的規定,這種民族歧視政策也充分體現在科舉考試制度上。

在考試程式與內容方面,蒙古、色目人與漢人、南人有很大的差異。按照元朝政府規定鄉試與會試分三場考試。第一場考試,蒙古、色目人試經問五條;漢人、南人試明經經疑二問,經義一道。第二場考試,蒙古、色目人試策一道,以時務出題;漢人、南人試古賦詔誥章表內科一道,古賦詔誥用古體,章表用四六,參用古體。第三場考試,漢人、南人試策一道,經史時務內出題,限一千字以上。而蒙古、色目人只考兩場,不考第三場。御試,漢人、南人試策一道,限一千字以上;蒙古、色目人考時務策一道,限五百字以上。同時還規定,蒙古、色目人愿試漢人、南人科目者,中選后加一等注授。〔4〕因此,從考試場次上看,漢人、南人的鄉試與會試各需考三場,而蒙古、色目人只考兩場。從考試內容上看,漢人、南人所考的內容不但比蒙古、色目人多,而且更難。而蒙古、色目人愿試漢人、南人科目者,中選后還可以加一等注授。

在進士名額分配方面,元朝政府規定,經鄉試后,天下選合格者三百人參加會試,其中蒙古人、色目人、漢人和南人各占75人。會試中選取一百人(實際中選者不及百人),蒙古人、色目人、漢人和南人各占25名。〔5〕漢人、南人的人口總數要比蒙古、色目人多出許多倍,而及第名額卻一樣,所以漢人、南人登第概率很低,競爭非常激烈。至于及第后的待遇,漢人、南人更無法與蒙古、色目人同日而語了。

在放榜方面,元朝政府將會試、御試的結果分兩榜公布,蒙古、色目人為一榜,稱“右榜”;漢人、南人為一榜,稱“左榜”。蒙古人以“右”為尊,以示比漢人、南人尊貴。

總而言之,元朝雖然恢復了科舉考試制度,但在科舉制度的方方面面都體現出四等民族的差異和民族歧視政策,成為元朝科舉制度最為顯著的特點。元代科舉制度的特點嚴重制約了士人的科舉活動,影響了元代科舉事業的發展,挫傷了廣大漢儒讀書入世的積極性。福建作為南人地區,其影響無疑更為深遠。

(二)元初福建人民抗元斗爭與元末戰亂對福建科舉的影響

從南宋景炎二年(1277年)元軍攻占福建全境,到元至正二十八年(1368年)元朝滅亡,元朝統治福建約九十年時間。在這九十年間,有相當一段時期福建是戰事頻乃,戰亂不已,它主要發生在元初與元末。

福建是元軍最后征服的地區之一。南宋德祐二年(1276年)初,當元軍逼近臨安時,度宗皇帝的兩個年幼兒子益王趙昰和廣王趙昺在一些大臣的保護下,渡過錢塘江來到溫州。臨安陷落后,益王入閩。五月初一日,在宰相陳宜中、大臣陸秀夫、張世杰等人的擁立下,八歲的益王趙昰在福州即帝位,是為端宗,改元景炎,以福州為行都,改稱福安府,建立起流亡小朝廷,并重組軍隊進行抗元斗爭,一時間福建成為抗元斗爭的基地。九月,元軍大舉南下,張世杰、文天祥、陳文龍等人率南宋軍民奮勇抵抗。景炎二年十一月,元軍攻占漳州,福建全境陷落,抗元戰爭轉到廣東境內。

由于元軍在福建遭到強烈抵抗,因此在攻城掠地之時對福建人民大開殺戒,如景炎二年(1277年)十月,陳文龍之侄陳瓚率軍民死守莆田,城破后,元軍屠城泄憤,三萬多莆田軍民慘遭殺戮,尸橫遍野,生靈涂炭。元軍的暴行,激起福建人民的強烈憤恨,南宋王朝雖然滅亡了,但是福建民間的抗元斗爭和反元起義卻是此起彼伏,方興未艾。這一時期以畬民為主的起義隊伍很多,其中以閩南的陳吊眼起義、閩北的黃華起義、閩西的鐘明亮起義規模最大,影響最深。當元軍入閩之時,陳吊眼應張世杰之召,舉兵抗元,軍隊發展到十萬余人,曾攻克漳州,轟動全國。元朝調集四省軍隊進行圍剿。閩北的黃華起義,隊伍發展到十余萬人,聲勢浩大,號稱頭陀軍,元朝也調集三省軍隊前來鎮壓。閩西的鐘明亮起義曾轉戰閩粵贛三省,元朝政府也調遣三省元軍進行圍剿。總之,元初福建各族人民的反元斗爭遍及閩南、閩西、閩北等地,起義軍隊伍聲勢浩大,規模龐大,鄰省的江西、浙江、廣東義軍也紛紛響應。他們堅持斗爭長達十余年時間,沉重打擊了元朝在福建乃至整個東南地區的統治。

元初福建各族人民紛紛烈烈的反元大起義,終因元朝政府的慘酷鎮壓而平息下來,但民間反元斗爭的星星之火一直沒有熄滅。由于元朝政府長期以來對福建的腐朽統治,迄至元末,福建各族人民反元斗爭再成燎原之勢。

元末最先發難的是漳州李志甫領導的反元大起義。李志甫于順帝至元三年(1337年)發動起義,他率軍轉戰閩南、閩中各地,廣東的劉虎仔也在潮州起兵響應,一時閩粵大震。元朝政府急忙調集閩、粵、贛、浙四省軍隊進行討伐。李志甫堅持斗爭達四年之久,經歷百余場戰斗,給元軍以重挫。最后在元軍與地方鄉族武裝的聯合進攻下,起義失敗。

元末福建的反元起義也是此起彼伏,李志甫起義失敗后六年,閩西汀州境內又爆發了羅天麟、陳積萬反元起義。反元起義的星星之火,終于發展成為燎原之勢,閩南、閩西、閩北、閩東各地人民紛紛揭竿而起,在全省范圍內形成聲勢浩大的農民大起義。閩東的農民義軍曾一度圍攻福州城,使福建行省的官員大為震驚。正當福建反元起義方興末艾之時,我國南方也爆發了大規模的紅巾軍起義。紅巾軍紛紛入閩與元軍作戰,浙江的方國珍活動于浙南、閩東沿海,江西陳友諒紅巾軍于至正十九年(1359年)分三路入閩作戰。

元末農民大起義爆發以來,福建各地豪強地主組織的鄉族武裝也得到很大的發展。元朝政府曾利用和依靠這些鄉族武裝鎮壓農民起義,在元末復雜的社會政治情勢之下,這些鄉族武裝勢力坐大,他們各不統屬,互相攻擊,終于釀成元末福建軍閥混戰的局面。最后,實力最大的陳友定兼并各路武裝,統一了福建全境。至正二十七年(1367年),朱元璋派遣三路大軍入閩,明軍相繼攻占延平、福州等城,福建各地的元軍或降或走,明軍很快就平定了八閩大地,終于結束了元朝在福建的統治。

福建自元順帝至元三年(1337年)李志甫發動起義到陳友定敗亡,戰亂持續了整整三十年時間。

元初福建人民抗元斗爭和元末的戰亂,是福建歷史上罕見的社會大動亂,它時間長,范圍廣,涉及社會階層復雜。在元朝統治福建約九十年時間內,前后共有四十余年處在戰亂之中,戰亂遍及八閩大地,涉及社會各個階層。福建人民也為此付出了沉重的代價,比如元初閩北畬民黃華起義,在整個戰爭過程中,福建人民遭受重大犧牲。據《元史紀事本末》記載:元初“福建歸附之民戶幾百萬,黃華之變,十去四五。”〔6〕另據《福建省志》記載:“元初,因民族矛盾發生抗元戰爭。元末,福建地方又迄毋寧日。泰定元年十一月泉州饑。至正十四年福建福州、邵武、汀州大饑,泉州人相食。接著,從至正十七年至二十六年前后10年間,元朝統治階級內訌,蒙古人與色目人之間發生戰爭,其范圍遍及福州、興化、泉州。對福建,尤其是閩東南地區的破壞甚為嚴重,加速了泉州港的衰弱。”〔7〕長期的戰亂,使得生靈涂炭,人口銳減,經濟蕭條、文教荒廢。其中對學校設施與文教事業的破壞尤為嚴重。

如上所述,南宋末年福建一度成為南宋王朝的抗元基地,當元軍南下入閩時,曾遭到福建軍民的頑強抵抗。因此,元軍對福建人民大開殺戒,所到之處燒殺搶掠,黎民百姓的生命財產蒙受巨大損失,在這種形勢下,文化教育設施自然也是在劫難逃。當時福建有些地區的部分官學、書院等學校或是毀于兵燹,或被元軍強占,遭到不同程度的破壞。僅據《八閩通志》記載:閩縣學,元至元十五年毀;古田縣學,元至元間復毀;永福縣學,宋末毀于兵;建陽縣同文書院,遭兵燹(當在宋末);建陽廬峰書院,元初其田為有力者所奪,書院亦圮;崇安縣學,宋末毀于兵;政和縣星溪書院,元至元間毀于兵;惠安縣學,元至元十二年毀于兵;漳州府學,宋景炎三年毀于兵;龍溪縣學,元大德間毀于兵;龍溪縣龍江書院,宋季毀于兵;龍巖縣學,元至元十六年毀于兵;沙縣鳳岡書院,宋末兵毀;將樂縣龜山書院,(宋末)毀于兵;福寧州學,元至元十三年火。〔8〕此外,還有更多的私塾、社學等還不在其列。學校設施遭遇戰火的破壞,無疑對教育事業有很大的影響。因此,可以斷言,宋末元初福建的文教事業曾因戰事而停滯不前。直至至元十九年(1282年)以后,福建的學校才得到修復與發展。然而,福建的學校設施到了元朝末年再一次遭到嚴重破壞。元朝末年,南方爆發了紅巾軍起義,福建的農民也紛紛起兵響應,起義軍幾乎席卷全省各地,最后又釀成軍閥混戰。元末的戰亂,使福建的教育設施再遭嚴重破壞。僅據《八閩通志》記載,元末毀于戰火的學校為數不少,主要有:建寧府學、建安縣學、甌寧縣學、浦城縣學、建陽云谷書院、建陽義寧精舍、松溪縣學、政和星溪書院、同安大同書院、安溪縣學、長汀縣學、寧化縣學、清流縣學、連城縣學、南平縣學、延平書院、龜山書院、沙縣諫議書院、邵武府學、泰寧縣學、建寧縣學、光澤云巖書院、仙游縣學等。〔9〕計府學兩所,縣學13所,書院精舍8所,合計23所學校。其破壞程度較之元初是有過之而無不及。

元初福建人民的抗元斗爭與元末戰亂,使福建的學校設施與文教事業遭受嚴重的破壞,直接影響了閩人的科舉活動和福建的科舉事業。

(三)元代福建行省置廢分合對福建科舉的負面影響

元初的行省是元朝中書省的派出機構,是為執行中書省任務的意思。行省以下的行政區劃有路、府、州、縣。行省制的確立,從政治上鞏固了國家的統一,保證中央集權,是我國政治制度史上一項重大改革,對后世有巨大影響。

元初全國分十個行省,福建隸屬江浙行省。元世祖至元十五年(1278年),福建獨立設省,名為福建行省,治所設在福州。〔10〕至元十六年,又在泉州增置泉州行省,至元十七年并入福建行省,治所設在泉州,至元十八年,移治福州,至元十九年,又移治泉州。是年五月,先并江西、福建二省為一,繼而又分置福建、泉州二省。至元二十年(1283年),又并泉州行省于福建行省,先是移治漳州,后遷福州。〔11〕至元二十一年(1284年),中書省言:“福建行省軍餉絕少,必于揚州轉輸,事多遲誤,若并二省為一,分命省臣治泉州為便。”〔12〕于是,福建行省治所又遷到泉州。至元二十二年(1285年),盧世榮“請罷福建行中書省,立宣慰司,隸江西行中書省。”〔13〕至元二十三年(1286年),復置福建行省,治所在福州。但很快又并入江浙行省。至元二十五年(1288年),漳州一帶反元義軍非常活躍,朝廷急令江浙行省調兵討伐,是年已有福建行省見于記載。至元二十八年(1291年)廢,二十九年又置福建行省。〔14〕成宗大德元年(1297年),改福建行省為福建平海等處行中書省,移治泉州。大德三年又罷福建行省,而置福建宣慰使司都元帥府,隸屬江浙行省。〔15〕直至順帝至正十六年(1356年),又改福建宣慰使司都元帥府為福建行省,一直到元朝滅亡。〔16〕后因軍事需要,至正十八年(1358年),置建寧、泉州分省。十九年,又置興化、延平分省。〔17〕

綜上所述,元代福建行省的置廢分合是十分復雜的,在元朝統治福建約九十年時間里,約有三十年獨立設省,六十年隸屬江浙行省,尚有一段時期是二省并立,還有在多處州縣設置分省,省治也是在福州、泉州間來回遷移。造成這種現象的原因是多方面的,其一是經濟上的因素。正如蔣易所說:“福建舊置行省,其后以閩地狹隘,租稅之人,不足以佐省府之經費,乃罷去之,改立元帥府。”〔18〕其二是政治上的因素。長期以來福建是抗元斗爭的策源地,元朝政府常根據南方政治形勢的變化,對福建行省進行置廢分合。其三是對外關系的因素。如大德元年,因遠航琉球的需要,改福建行省為福建平海等處行中書省。至于治所的遷移,主要是因為元代泉州海外貿易發達,經濟繁榮,成為福建行省的經濟重心。此外,泉州色目人為數不少,政治地位較高,是元朝政府所依靠的社會力量。而福州長期以來是為福建的行政中心,政治地位高,文教事業發達。因此,治所也因其需要而在福州、泉州之間來回遷移。

元代福建行省的置廢分合對福建的科舉活動是有很大的負面影響。當福建隸屬江浙行省之時,閩中士子的鄉試必須遠赴江浙參加考試,勢必帶來諸多的不便。此外,按照元朝政府規定,天下選合格者三百人赴京參加會試,其中蒙古、色目、漢人、南人各七十五人,江浙行省屬南人,按照元朝政府配制,江浙行省只有二十八個名額,這二十八名再分配到福建,可謂是杯水車薪。唐宋以來,福建一直是科舉大省,兩宋時期,福建進士及第曾為全國之冠。如此有限的名額,大大增加了閩人科舉考試的難度,嚴重打擊了閩人科舉活動的熱情。

三、余論

如上所云,由于某些的客觀因素,元代福建的科舉暫時陷入低潮。但是,福建舉子在行程艱辛和名額限制的不利因素下仍然拼博科場,爭得一席地位。延祐二年,元朝首次開科取士,福建人在所有登第的56人中爭得2個(或曰3名)名額。其后,幾乎每科都有福建舉子拼博科場,榮登進士第,特別是至正二十三年(1363年),福建共有8人登第,這是元代福建進士及第最多的一科,在元代實屬罕見,被時人傳為美談。元代福建的科舉雖不及前代繁盛,但為明清福建科舉再度繁榮起到承前啟后的作用。

〔1〕劉海峰,莊明水.福建教育史.〔M〕.福建教育出版社,1996.107.

〔2〕《元史》卷81《選舉一》、卷92《百官八》。

〔3〕《草木子》卷四下《雜俎篇》。

〔4〕〔5〕《元史》卷81《選舉一》。

〔6〕陳邦瞻《元史紀事本末》卷1“江南群盜之平”。

〔7〕福建省地方志編委會《福建省志·人口志》第一章《人口總量·古代人口》。

〔8〕〔9〕黃仲昭《八閩通志》卷44、卷45《學校》。

〔10〕畢源《續資治通鑒》卷183;福建地方志編委會《福建省志·地理志》“建制沿革及考證”。

〔11〕《福建省志·地理志》“建制沿革及考證”。

〔12〕〔13〕《元史》卷13《世祖紀》。

〔14〕《福建省志·地理志》“建制沿革及考證”。

〔15〕《元史》卷19《成宗紀》;《福建省志·地理志》。

〔16〕《元史》卷44《順帝紀》;《福建省志·地理志》。

〔17〕《福建省志·地理志》,“元朝福建行省置廢分合考”。

〔18〕蔣易《鶴田先生文集》第一冊《送吳中丞新序》。轉引自徐曉望《福建通史》第三卷,第127頁。

(責任編輯:王偉宜

戴顯群,男,福建福州人,福建師范大學社會歷史學院教授、博士生導師,主要研究方向為明清科舉史(福州350117)