十年來我國科舉學研究述評

楊瑩瑩

十年來我國科舉學研究述評

楊瑩瑩

“科舉學”一概念由劉海峰教授于1992年在《“科舉學”芻議》首次提出,2005年華中師范大學出版的劉海峰教授著作《科舉學導論》標志著科舉學的形成。通過對從“中國知網”(CNKI)的“中國期刊全文數據庫”中下載的2003年至2013年期間與科舉學研究相關的106篇論文的分析,得出十年來我國科舉學研究在整體上呈波動增長;研究主題豐富,但側重于科舉歷史的介紹和學科性質的辨析;研究隊伍較多,半數成果來自廈門大學。本文試對存在以上現象的原因做出分析,并在此基礎上做出總結,為我國科舉學研究提供參考。

科舉學;研究;述評

“科舉學”一概念由劉海峰教授于1992年在《“科舉學”芻議》首次提出,2005年華中師范大學出版的劉海峰教授著作《科舉學導論》標志著科舉學的形成。古代“科舉學”是指備考科舉之學,現代“科舉學”是指研究科舉之學。科舉學是一個多學科的研究領域,是以中國和其他東亞國家歷史上存在的科舉考試制度及其運作的歷史為研究對象的一個專門研究領域,是一個逐漸形成和正在發展壯大的專學。〔1〕筆者通過查看“中國知網”(CNKI)的“中國期刊全文數據庫”收錄的2003—2013年期刊中有關科舉學研究的論文,主要從發表時間、研究主題、研究群體三個角度對相關論文進行梳理,對研究的發展趨勢、研究主題、研究群體的特點及原因做出分析,并在此進行總結,為我國科舉學研究提供參考。

一、十年來我國科舉學研究的基本情況

本文圍繞研究目標,于2014年8月6日有針對地從“中國知網”(CNKI)的“中國期刊全文數據庫”中下載了2003年至2013年的相關數據進行分析。

(一)數據采集

在“中國知網”(CNKI)的“中國期刊全文數據庫”中以“科舉學”為“主題”,時間限定為“2003—2013年”,共檢索到文獻121篇,接著進一步剔除15篇不符合本文要求的文獻,包括書訊、征稿啟事、手記、會議資訊,從中篩選出106篇關于科舉學研究的文獻作為本文的研究對象。

(二)發表時間分布

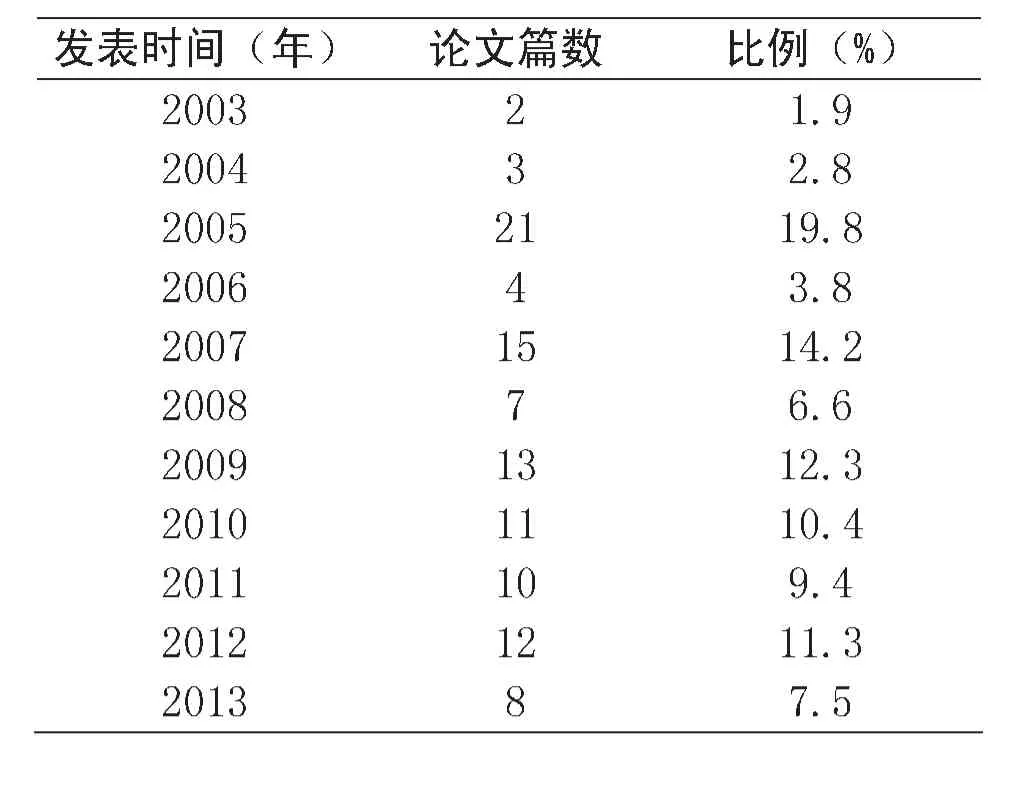

十年來我國科舉學研究相關論文發表時間分布如表1所示,十年來相關論文篇數總體上呈現波動增長態勢(圖1),2003年2篇,2013年8篇,總量增長幅度為75%。從圖1可以看出十年來與科學學研究的相關論文篇數在2005年峰值,2005年相關論文數量達21篇。雖在某些年份論文篇數出現微弱波動,如2006年論文篇數只有4篇,但這不影響整體發展趨勢。

表1 2003-2013年期刊中科舉學研究論文發表時間分布

(三)研究主題

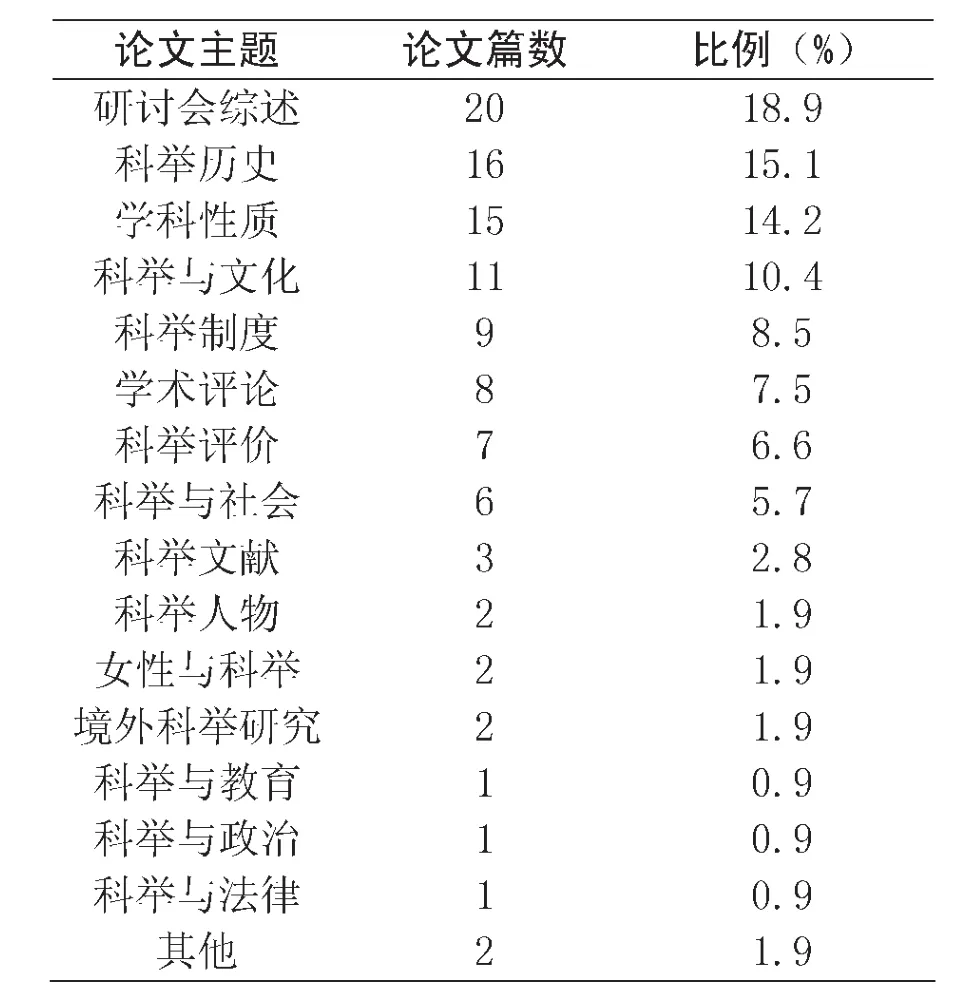

110篇相關論文涉及科舉學研究的各類主題,筆者將106篇論文從研究主題的角度進行分類整理,包括研討會綜述、科舉歷史、學科性質、科舉與文化、科舉制度、科舉評價、科舉與社會、學術評論、科舉文獻、科舉人物、女性與科舉、境外科舉研究、科舉與教育、科舉與政治、科舉與法律。統計結果見表2。

表2顯示:關于科舉學研究的主題豐富,根據論文篇數多少進行排列,前三個主題分別是:研討會綜述、科舉歷史、學科性質,占論文總篇數的比例分別為:18.9%、15.1%、14.2,三者合占論文總篇數的48.2%。另外,論文篇數較多的研究主題還有科舉與文化、科舉制度、科舉與社會、科舉評價、學術評論。此外,筆者在整理統計中發現,8篇學術評論均以廈門大學劉海峰教授的學術著作或學術研究為對象,包括6篇書評和2篇學術研究述評。

(四)研究群體

表2 2003-2013年期刊中科舉學研究論文主題分類

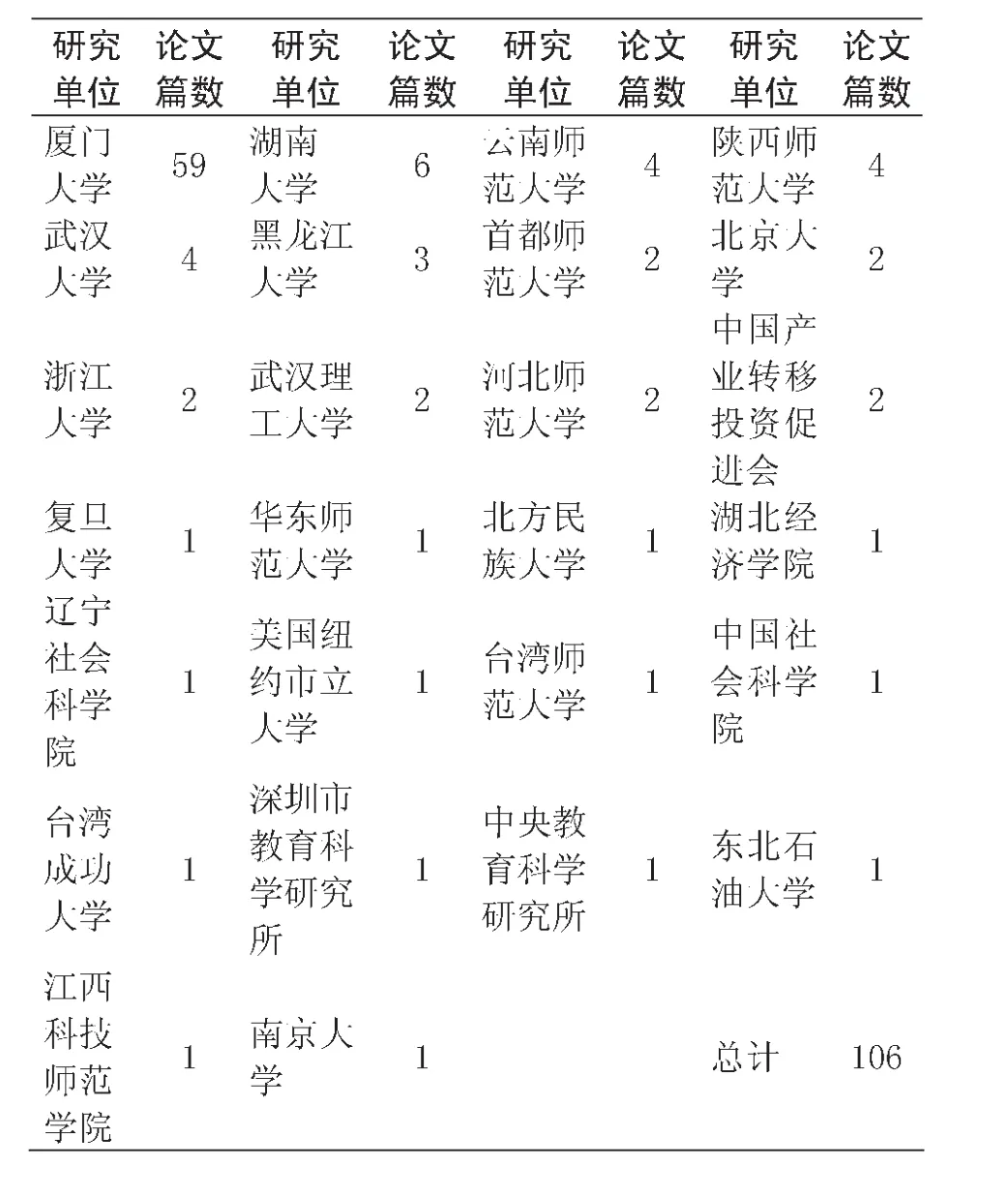

近十年來,眾多研究單位對科舉學展開了相關研究。筆者通過對106篇論文根據研究單位的分布進行統計,其中,有兩個及兩個以上研究單位的論文只以第一作者的單位情況進行統計,得出如表3所示的十年來科舉學研究的研究群體的單位分布情況。

表3 2003-2013年期刊中科舉學研究群體單位分布

從表3我們可以看出:近十年來,來自不同研究單位的學者對科舉學展開了相關研究,共有26個研究單位發表了相關的期刊論文。其中廈門大學近十年來共發表了59篇科舉學相關論文,占論文總篇數的55.7%,湖南大學共有論文6篇,云南師范大學、陜西師范大學、武漢大學均有4篇相關論文。此外,筆者在整理統計的過程中發現在59篇近十年來廈門大學發表的科舉學研究相關論文中,有17篇出自著名科舉學家劉海峰教授,另有大部出自劉海峰教授門下弟子。

二、十年來我國科舉學研究的主要特點與原因分析

通過對2003-2013年中國期刊全文數據庫中與科舉學研究相關的論文從時間、研究主題、研究群體的統計分析,筆者發現十年來我國科舉學研究具有以下主要特點。

(一)論文數量呈波動增長

2003年和2004年,關于科舉學研究的論文數量分別為為2篇和3篇,2005年論文數量激增為21篇,2006年降到4篇,2007年又增加到15篇,此后論文數量呈波動增長,數量在7篇到13篇之間。

2005年劉海峰教授的《科舉學導論》的出版標志著科舉學的形成。2005年是中國科舉制百年祭,標志著中國科舉學的新紀元,中國學術界出現了一波科舉研究熱潮。〔2〕在中國科舉制廢止百年之際,2005年9月2日至4日,首屆“科舉制與科舉學學術研討會”在廈門大學舉行,會議吸引了149名專家、學者,共收到125篇論文。科舉學研究相關論文數量在2005年達到峰值,多于其他年份。

在2005年之后,不管是從學術會議、研究刊物,還是從研究組織、研究成果等方面來看,海內外的科舉學可以說是進入了一個新的發展階段。〔3〕2007年科舉研究開始有專門的學術刊物《科舉學論叢》,另外,多家刊物也設有“科舉學專欄”,如《教育與考試》、《廈門大學學報》等。2009年6月,中華炎黃文化研究會科舉文化專業委員會得以批準成立。從此,科舉研究有了比較穩定的學術組織,有計劃、有組織地開展學術活動。在學術會議的有序組織、學術研究刊物的創辦、學術專欄的設立、學術組織的成立等科舉研究大環境的支持和鼓勵下,科舉學研究的進行更加有序,研究成果也隨之增加。

(二)研究主題豐富,但有所側重

從表2可以看出,近十年來科舉學研究所涉及的主題有包括科舉歷史、學科性質、女性與科舉、科舉文獻等15個研究主題。同時也看到在豐富的研究主題下,研討會綜述、科舉歷史、學科性質等主題的論文數量較多。另外,8篇學術評論均是對劉海峰教授的著作以及學術研究的述評。

科舉學將古、今、中、外、文、史、政、教等各方面的科舉研究溶于一冶,是歷史學與教育學、政治學、文學、社會學、地理學、民俗學等等學科相互滲透、高度綜合的一門專學。〔4〕因此科舉學研究的研究主題可涉及的范圍廣泛。

為推進科舉研究的全面、深入發展,自2005年9月于廈門大學召開首屆“科舉制與科舉學國際學術研討會”之后,“科舉制與科舉學”國際學術研討會每年舉辦一次,會議由大學和研究機構主辦,為學者之間的交流、科舉研究成果的展示提供了一個良好的平臺。在每屆會議圓滿舉辦后,均有與會研究者會對會議的舉辦時間、地點、人員、主題、報告、參會論文等內容進行整理論述,形成研討會綜述。

科舉制從隋朝大業元年(605年)開始實行,到1905年廢除為止,在我國綿延經歷了1300年。對科舉歷史的梳理有助于還原歷史、認識歷史,對這一長久深刻地影響過當時的世道、人心和風俗的制度有一個更為直觀和清晰的了解和認識。1300年來的科舉歷史是一個豐富而碩大的寶藏,不同的學者從不同的朝代、不同的視角、不同的角度去了解科舉歷史。

科舉學作為一門專學或學科的概念已逐漸得到許多學者的認可。隨著研究對象的不斷擴大、研究方法和研究成果的不斷豐富,科舉學逐漸形成了自己獨特的學術話語,“科舉學”中“學”究竟代表著“學科”還是“專學”的內涵,成為科舉學研究者的一個熱點問題,許多學者就學科的性質展開論述。〔5〕對于科舉學的性質,學術界的觀點大致可分為兩類:一類觀點認為科舉學是一門獨立學科,持這種觀點的學者有陜西師大田建榮教授、華中師大廖平勝教授等。另一類觀點認為科舉學是一種專門學問、專門學科或專門研究領域,簡稱“專學”,科舉學的首倡者劉海峰教授、廈門大學鄭若玲教授等人持這種觀點。

8篇學術評論中包括6篇述評和2篇學術研究述評,6篇書評是對劉海峰教授的著作《科舉學導論》、《中國科舉文化》、《科舉制與“科舉學”》以及劉海峰教授與李兵博士合著的《中國科舉史》的評論。劉海峰教授是我國著名的科舉考試史研究專家,他首創了“科舉學”,提出了“為科舉制平反”的主張,強調理性評價科舉的基本立場。〔6〕“科舉學”這個提法古已有之,劉海峰教授賦予其現代含義,系統提出科舉學的學科理論構想,并身體力行地不斷探索。其科舉學術論文、著作等均受到海內外的高度評價,是國內外公認的科舉研究權威,被謂為“劉科舉”。〔7〕

(三)研究力量多元,半數成果出自廈門大學

近十年來,不同的研究機構和單位都對科舉學展開研究,研究隊伍較多,包括廈門大學、湖南大學、北京大學、云南師范大學等26個研究單位發表了科舉學的相關研究成果。但研究成果的分布從數量上來看,有半數出自廈門大學。在近十年來59篇廈門大學發表的科舉學研究相關論文中,有17篇出自著名科舉研究專家劉海峰教授,占28.8%,另有大部出自劉海峰教授門下弟子。

“科舉學”這一概念由廈門大學劉海峰教授于1992年發表在《廈門大學學報》的《“科舉學”芻議》中首次提出,劉海峰教授是“科舉學”的首倡者,2005年華中師范大學出版的劉海峰教授著作《科舉學導論》標志著科舉學的形成。劉海峰教授的科舉研究始于20世紀80年代,30年來劉海峰教授以科舉研究為樂,潛心積累,出版了大量科舉學論文和專著,并獲得海內外的高度評價,樹立了自己科舉研究的學術權威地位。在劉海峰教授的帶領下,廈門大學教育研究院形成了一個強大的科舉研究團隊,團隊之間的信息共享及火花的碰撞為創造更多更高水平的學術成果提供了一個良好的環境和學術研究氛圍。

三、小結

科舉學是歷史學、教育學、政治學、文學、社會學、地理學、民俗學等學科相互滲透、高度綜合的一門專學。進入21世紀,科舉學的議題從分散走向綜合,各方面的學者從各自為戰走向多學科的聚會合作。科舉學研究者要以尊重史實結合現實的態度,潛心積累研究,為科舉學這一值得研究的領域注入更多更優秀的學術成果。科舉學研究主題包羅萬象,宏觀至制度研究、微觀至科舉人物的一言一行,在研究中要獨具慧眼,擅于尋找富有重要研究價值的研究主題。在研究成果較為豐富的研究主題上,要擅于有新發現,在已有研究的基礎上挖掘更深入的研究價值,有所突破。廈門大學教育研究院作為科舉學研究的重要基地,在保持自己領先的科舉學研究學術地位和水平的基礎上,要擴大科舉學的學術影響力,吸引更多研究單位和學者加入到科舉學研究的陣地中來,形成一個更為廣泛也更為交融的科舉學研究群體。

〔1〕〔2〕〔4〕劉海峰.科舉學的形成與發展〔J〕.湖南大學學報,2007(4):6,10,9.

〔3〕劉海峰.科舉學的起承轉合——科舉研究史的千年回顧〔J〕.社會科學戰線,2013(7):221.

〔5〕覃紅霞.科舉學研究:在學科與專學之間〔J〕.中國地質大學學報(社會科學版),2004(3):79.

〔6〕覃紅霞.以治學為樂——劉海峰教授學術研究述評〔J〕.國家教育行政學院學報,2008(8):7.

〔7〕陳興德.劉海峰教授學術研究述評〔J〕.中國地質大學學報(社會科學版),2006(1):3.

(責任編輯:王偉宜)

楊瑩瑩,女,福建晉江人,廈門大學教育研究院碩士研究生,主要研究方向為考試史(廈門361005)