從外科閹割到化學閹割:美國閹割刑的發展

陳 波,范凌琳

(華東政法大學,中國 上海 200063)

近年來,“小學校長帶女生開房”、官員嫖宿幼女等問題引發了社會公眾對于幼女性權利保護的擔憂,而類似問題并非我國獨有,世界上其他國家和地區也采取了一些措施進行應對。美國已經有多個州規定可以對性犯罪的罪犯實施化學閹割;而韓國也已經成為了第一個,也是唯一一個實施化學閹割的亞洲國家。外科閹割以破壞生殖器官為手段,化學閹割主要是以服用藥物來抑制或杜絕性沖動,達到預防犯罪的效果。

我國歷史上,宮刑是破壞犯罪者性能力和生殖能力的刑罰。據史書記載此刑最早創始于苗族,叫“椓刑”。夏、商、周沿用,叫“宮刑”[1]。對于男性,宮刑實際上就是“外科閹割”。古代的閹割刑一般是以懲罰價值為基礎的,對于被閹割的人而言,一方面其必須經受閹割帶來的痛苦;另一方面,他們必須常年經受閹割帶來的恥辱,以上兩方面都可以視為對罪犯的懲罰。

隨著科學和醫療技術的進步,被稱作“化學閹割”的另一種閹割手段逐漸進入人們的視野。本文所稱的閹割刑包括傳統的以破壞生殖器為手段的外科閹割和以服用藥物為手段的化學閹割。

一、閹割刑與功利主義刑罰觀

隨著人類社會的發展,刑罰手段也不斷進步。在文明普及的影響下,逐漸開始廢除酷刑和肉刑,取而代之的是徒刑、罰金等自由刑和經濟刑(當然,直至目前為止,酷刑和肉刑在全世界范圍內并未完全廢除)。有些國家在憲法中規定了禁止酷刑。例如,美國早在1791 年就通過了憲法第八修正案,規定:“不得要求過多的保釋金,不得處以過重的罰金,不得施加殘酷和非常的懲罰。”

在禁止酷刑的背后,是功利主義刑罰觀的普遍流行。功利論認為,刑罰之所以存在,并不是因為它能滿足抽象的社會報應觀念,而在于懲罰犯罪人可以給社會帶來一定的實際利益,即“功利”。這種功利的集中表現,便是預防犯罪[2]。功利主義的刑罰觀將罪犯視為可以改造的對象,而不是將罪犯在肉體上進行消滅。功利主義的刑罰觀與閹割刑同樣是兼容的,因為閹割刑在懲罰犯罪之外還能夠實現預防再次犯罪的目的。特別是化學閹割,作為一種刑罰手段,主要目的是預防性犯罪的罪犯再次犯罪。

二、美國的化學閹割立法現狀

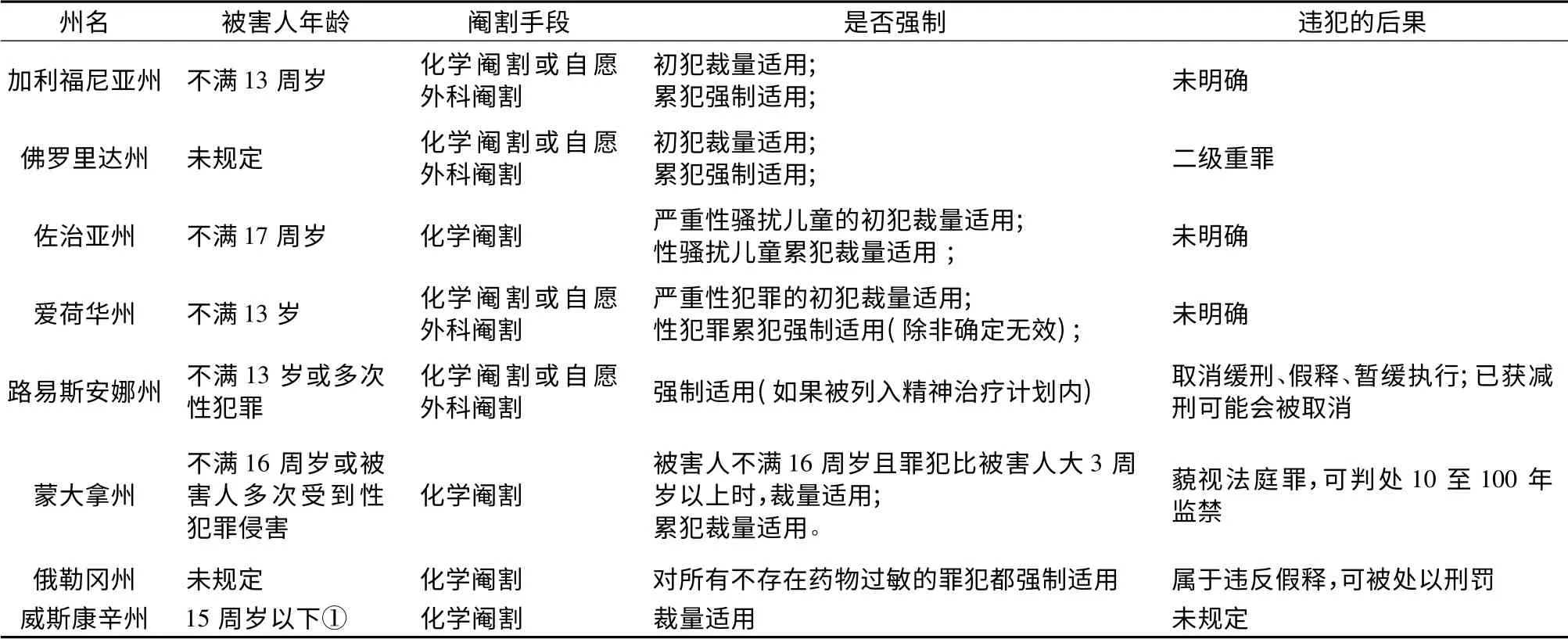

在20 世紀30 年代以后,美國和許多歐洲國家都通過了法律,允許對特定人群實施絕育手術或者外科閹割。直至現在,美國仍有13 個州保留著對強奸犯進行外科閹割的規定。由于外科閹割的永久性和結果的不可恢復性,這種做法已經很久未被使用[3]。取而代之的是化學閹割,美國自1996 年加利福尼亞州立法規定化學閹割以來,已經有8 個州立法允許對性犯罪的犯罪人進行閹割,分別是:加利福尼亞州,佛羅里達州、佐治亞州、愛荷華州、路易斯安娜州、蒙大拿州、俄勒岡州和威斯康辛州。但是,這8 個州的立法規定有一定的差異。

州名 被害人年齡 閹割手段 是否強制 違犯的后果加利福尼亞州 不滿13 周歲 化學閹割或自愿外科閹割初犯裁量適用;累犯強制適用;未明確佛羅里達州 未規定 化學閹割或自愿外科閹割初犯裁量適用;累犯強制適用; 二級重罪佐治亞州 不滿17 周歲 化學閹割 嚴重性騷擾兒童的初犯裁量適用;性騷擾兒童累犯裁量適用; 未明確愛荷華州 不滿13 歲 化學閹割或自愿外科閹割嚴重性犯罪的初犯裁量適用;性犯罪累犯強制適用(除非確定無效); 未明確路易斯安娜州 不滿13 歲或多次性犯罪化學閹割或自愿外科閹割 強制適用(如果被列入精神治療計劃內) 取消緩刑、假釋、暫緩執行;已獲減刑可能會被取消蒙大拿州不滿16 周歲或被害人多次受到性犯罪侵害化學閹割被害人不滿16 周歲且罪犯比被害人大3 周歲以上時,裁量適用;累犯裁量適用。藐視法庭罪,可判處10 至100 年監禁俄勒岡州 未規定 化學閹割 對所有不存在藥物過敏的罪犯都強制適用 屬于違反假釋,可被處以刑罰威斯康辛州 15 周歲以下①化學閹割 裁量適用 未規定

從表格內容可知,美國有關化學閹割的立法中,考慮了多方面的因素:第一,被害人年齡。有的州只將化學閹割適用于針對兒童的性犯罪中,有的州適用于所有的性犯罪。第二,閹割手段。有的州只適用化學閹割,而有的州還保留了外科閹割。不過,保留外科閹割的州都不是強制適用,只有罪犯自愿時,才可適用。第三,是否強制。根據不同的情形,可以由法庭裁量適用,或者強制適用,或者罪犯自愿適用。第四,違反化學閹割的后果。不同的州有不同規定,有的將其視為重罪加以處罰,而有的州未予規定。

三、從外科閹割到化學閹割的發展

(一)閹割刑的衰退

美國曾經采用外科閹割來減少高危性侵者的重犯率,其效果非常明顯。②參考自:John Q.La Fond.(2005).Preventing Sexual Violence:How Society should Cope with Sexual Offenders.American Psychological Association,P71.在美國擯棄外科閹割的過程中,標志性案件是美國南卡羅萊納州的布朗案③State V.Brown,326 S.E.410 (S.C.1985).(State V.Brown)。該案基本案情:三名被告人因輪奸罪而被指控一級刑事犯罪,在法庭審理中,他們做了有罪答辯。法庭判決他們將面臨30 年的監禁或者是以外科閹割來獲得緩刑機會。其中一名被告人布朗一開始選擇了外科閹割,但是隨后又拒絕接受外科閹割。該案上訴到南卡羅萊納州最高法院,法院判決認為:外科閹割是一種殘忍酷刑,最終三名被告被判30 年監禁。美國南卡羅萊納州最高法院在判決中認為,即便是罪犯其本人同意,美國憲法第八修正案也不允許政府通過對公民個人進行不可逆的肉體致殘來預防犯罪。

(二)廢除強制絕育手術制度為發展化學閹割奠定基礎

自從20 世紀20 年代至20 世紀60 年代,美國曾經采用絕育手術的方法來應對問題人群,例如精神病患者、智障人群及罪犯等。絕育手術與外科閹割背后的邏輯具有一定的相似性。首先,都是以功利主義為出發點。外科閹割是為了實現預防犯罪的功能,絕育手術則是為了提高美國人口質量,增加社會的利益。其次,絕育手術也適合罪犯。在適用對象上,絕育手術的對象包括智障者、精神病人和罪犯,而外科閹割的適用對象是強奸犯。也就是說,絕育手術的適用范圍大于外科閹割的適用范圍。最后,雖然二者的實施手段不同,但是都能使適用對象失去生育功能。

筆者認為,如果美國社會能夠接受對智障者和精神病人實施絕育手術,那么對強奸犯實施外科閹割將被視為理所當然。這是因為,外科閹割是一種刑罰手段,適用的對象是已被判處有罪的人,而智障者和精神病人并不一定是罪犯,也不一定有危害社會的行為;問題人群的后代,并不必然就是問題人群,通過剝奪他們生育權的方法,來預防未來可能發生的社會問題,本身就有諸多爭議。從理論上講,對智障者和精神病人適用絕育手術的合理性更低。因而,如果絕育手術制度不能廢除,那么廢除外科閹割制度更是無從談起。在討論外科閹割廢除時,有必要對絕育手術制度的廢除過程進行描述。

在20 世紀20 年代,美國開始采取絕育手術制度。在當時,這一做法也得到了美國最高法院的支持。1927 年,美國最高法院在巴克訴貝爾案(Buck v.Bell)中認為:弗吉尼亞州對智障者進行絕育手術的做法,并不違反美國憲法第十四修正案(保障每名美國公民不被各州的州政府剝奪依法律享有的市民權,即公民在法律之前均可得到同等的對待)。因為根據優生學理論,對智障者進行絕育手術,防止他們繁衍后代,有利于凈化美國人的基因,更是有利于全體美國人的一項福利。①Buck v.Bell 274 U.S.200 (1927).基本案情:1924 年,弗吉尼亞州通過一項法律,規定可以對智障者進行絕育手術。弗吉尼亞州一家醫療機構(Virginia State Colony for Epileptics and Feebleminded)便請求對他們收治的病人Buck 進行絕育手術。該機構(由Bell 代表)認為:Buck 的母親只有8 歲的智商,其母親有賣淫和行為不檢點的記錄。Buck 的一名姐姐(或妹妹)早先已經其養父母實施申請實施了絕育手術。而Buck 本人的表現,也證明了其智力存在障礙。Buck 應當被實施絕育手術。該案一直上訴到聯邦最高法院,Buck 一方認為:基于憲法第十四修正案的規定,他們認為任何人都有平等的繁衍后代的權利。最終法官以8 比1 判決Bell 一方勝訴。判決認為:對智障者進行絕育手術有利于弗吉尼亞州的利益。最高法院大法官霍姆斯(Oliver Wendell Holmes,Jr.)在判決中說:“我們不能夠對他們的后代的犯罪行為坐以待斃,或者讓他們的后代因為低能而忍受饑餓。最好全世界都能夠阻止不應當繁衍后代的人生育,這一原則支撐著強制疫苗當然也包括切除輸卵管。”②Buck v.Bell 274 U.S.200 (1927).

美國最高法院對于絕育手術的態度也為美國的立法機關和行政機關作出了示范。在美國歷史上,該案成為采取強制絕育方法來對待問題人群的標志性案件。在該判決公布以后,越來越多的州采納了對問題人群進行絕育手術的做法。例如,俄克拉荷馬州1935 年通過法律規定:對于兩次或兩次以上觸犯表明被告人道德低下的重罪時,一旦罪名成立,被告人應當被處以絕育手術。

但是對罪犯實施絕育手術的做法在幾年后就被美國最高法院推翻。1942 年,美國的斯金納訴俄克拉荷馬州(Skinner V.Oklahoma)③Skinner v.State of Oklahoma 316 U.S.535 (1942).基本案情:俄克拉荷馬州1935 年通過法律規定:對于兩次或兩次以上觸犯說明被告人道德低下的重罪時,被告人應當被處以絕育手術。但是,俄克拉荷馬州同樣規定,白領犯罪不屬于適用絕育手術的范圍。被告人Skinner 第一次犯了盜竊罪,第二次進行了持械搶劫。法院按照法律規定判決應當對其實施絕育手術,Skinner 一直上訴到最高法院。美國最高法院的大法官們全票判決Skinner 勝訴。美國最高法院認為:基于美國憲法第十四修正案當中的平等保護原則,認為既然法律規定白領犯罪不適用絕育手術作為刑罰,那么在一些犯罪,例如盜竊罪中,罪犯應當被給予同樣的待遇。一案中,美國最高法院基于憲法第十四修正案規定的平等保護條款,判決強制絕育手術不能被當成一種懲罰犯罪的手段。

值得注意的是,巴克訴貝爾案和斯金納訴俄克拉荷馬州案中,公民一方都是基于美國憲法第十四條的平等保護條款作為上訴理由,但是美國的最高法院針對類似問題的態度卻并不相同。斯金納一案宣告了對罪犯進行強制絕育的做法事實上被廢除。從美國最高法院在絕育手術問題上的態度轉變,可以看到他們對憲法權利保護的逐漸重視。這些變化都為思考外科閹割的存續問題提供了基礎。由于存在美國絕育手術法的判決先例,美國人廢除強制外科閹割便有了更好的現實基礎。畢竟,與絕育手術一樣,外科閹割導致的其中一個必然影響就是生育能力的喪失。

(三)批評者眼中“納粹行為”的終結

有美國學者認為,對社會弱勢群體進行絕育手術是一種納粹行為。1933 年,德國在希特勒統治期間,法律對大量被認為是“基因不健康”的人進行絕育。甚至他們提出了種族凈化理論,進一步加強這一法律的實施力度。實際上,這一做法為后來納粹對猶太人實施種族屠殺埋下伏筆,進而導致了人類歷史上最為黑暗的一幕。

根據1933 年制定的德國納粹法律,性侵者應當被強制閹割。1934 年到1944 年期間,至少有2800名性犯罪的罪犯被強制實施外科閹割,在1955 年至1977 年間,西德有800 名性犯罪人被強制外科閹割。④The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders 網址:http://jaapl.org/content/33/1/16.full 瀏覽日期:2012 年7 月4 日。人們普遍認為,強制外科閹割是一種納粹行為,在倫理上不應當受到支持。強制外科閹割的做法,主要是在第二次世界大戰期間。強制外科閹割手術對于被閹割人而言,沒有任何有益之處,而僅僅是以閹割的形式對“不受歡迎的人”進行了閹割手術。美國人基于對納粹行為的恐懼,他們逐漸意識到外科閹割的不人道之處。他們也逐漸地摒棄了外科閹割的做法。即便是美國的一些州在法律條文上仍然保留了外科閹割的規定,但是也已經極少使用。

四、有關罪犯選擇權的爭議

美國在對罪犯實施外科閹割時,為了在程序上更為嚴謹,顯示其尊重罪犯的權利,一般都會給予犯罪人一定的選擇權,讓他們在監禁和外科閹割(以此來換取假釋或緩刑機會)之間進行選擇。

關于外科閹割是否符合倫理的爭論持續不斷,關鍵的問題在于:是否需要遵守公民個人的自主權。有人認為,一個人在被拘禁的情況下而做出的選擇,很難說是具備自由意志。他們很有可能是因為受到了所處環境的脅迫才會做出這一選擇。因為他們或許會認為他們必須通過選擇閹割這一方式,才能夠讓法庭相信他們已經悔過自新,可以回歸社會。有批評者指出:對于身陷囹圄或者是即將面臨長時間監禁的罪犯而言,重獲自由的誘惑實在太大,很難保證罪犯能否在意志自由的情況下做出決定。

即便外科閹割的效果明顯,在實施過程中也貌似尊重了罪犯個人的選擇權,但是由于其自身難以擺脫的倫理和憲政缺陷,外科閹割作為懲罰犯罪的手段已經逐漸退出歷史舞臺。隨著科學技術的發展,越來越多的人將目光投向化學閹割。

五、化學閹割的性質辨析

閹割刑自從引起人們爭議以來,關于其性質的討論便一直存在。對于閹割刑的性質,目前有兩種觀點:一種觀點認為化學閹割是一種矯正手段;另一種觀點認為化學閹割是一種懲罰措施。

筆者認為,在功利主義刑罰觀的指導下,閹割刑在發揮懲罰功能的同時,還兼具預防犯罪、矯治罪犯的作用。即便如此,在現階段,化學閹割在性質上主要是一種懲罰措施。

首先,化學閹割是建立在性犯罪成立的基礎上。對于法律規定必須適用化學閹割的案件而言,這是一種必須進行的刑罰。如果化學閹割僅僅是一種矯正手段,完全沒有必要以定罪為前提。

其次,化學閹割可以換取假釋。許多規定了化學閹割的州,往往把化學閹割作為假釋的條件,可以用自愿接受化學閹割來換取自由。換句話說,化學閹割是可以代替服刑的一種刑罰,這也從另一個角度說明化學閹割在性質上與監禁刑相同,都是一種刑罰。例如在美國加利福尼亞州,化學閹割作為假釋的條件來加以使用。而對于兩次或兩次以上性犯罪的犯罪人,化學閹割是需要被強制實施的。

再次,違反化學閹割的規定,會給罪犯帶來不利后果。未能主動接受化學閹割的人,還會因為他們的行為被處罰。這說明化學閹割具有強制性,其本質上就是一種刑罰。如果化學閹割是一種矯治措施,那么國家和被實施化學閹割的罪犯之間應當是醫患關系。按照常理,病人有權選擇是否接受醫生的治療,病人不會因為自己沒有主動地接受治療而受到處罰。化學閹割的強制性與刑罰的強制性相契合,如果罪犯沒有遵從判決的要求服刑,那么罪犯本人將會面臨一定的不利后果。

最后,從化學閹割的目的來看,化學閹割并非是以治愈罪犯的精神、生理和心理疾病為目的,而是為了預防性犯罪人再次犯罪。對罪犯本人而言,化學閹割對其自身不會產生任何有利變化。相反,化學閹割會導致罪犯本人生理或心理上的病變,產生一些副作用。如果化學閹割是一種矯治方法,任何一個善意的醫生都不應當采用這種危害患者健康的方式來對患者進行治療;如果化學閹割是一種刑罰,那么化學閹割對于罪犯產生的危害便具有合法性。危害結果實際上是國家對罪犯的懲罰,只要危害本身處在法律允許的范圍內,那么在法律上便會被接受。

[1]蒲堅.“宮刑”小議[J].法學研究,1994,(2).

[2]邱興隆,許章潤.刑罰學[M].北京:群眾出版社,1988:38.

[3]Cynkar,R.J.(1981).Buck V.Bell:“Felt necessities”v.fundamental Values?Columbia Law Review,81,1418-1461.