京津復航爭議60年

丁筱凈

目前,北京市規劃部門對京津運河的態度是擱置,只保留可能性,何時提上復航議程不得而知。但兩位數次將京津運河復航寫進規劃的專家不約而同地認為,京津運河復航已經沒有必要。

始鑿于公元前486年的京杭運河,北京至天津段稱為北運河,又稱京津運河,全長約220公里。清末隨著鐵路和公路的發展加之水源不足、航道失修失養,航運逐年衰退,解放后只有少量船只根據水情間歇通航。

然而,京津間恢復通航的夢想一直沒有熄滅。建國后每份《北京城市總體規劃》中,都能見到京津運河恢復通航或保留恢復通航可能的字眼。隨著通航水源愈加難以獲得及北京城市定位的改變,京津通航的熱度慢慢消散。直到最近,北京社科院專家提出建設京津陸海運河的設想,京津通航這一話題又一次被拉回公眾視野。

京津陸海運河爭議

在北京社科院社會科學文獻出版社6月9日發布的《北京公共服務發展報告(2013~2014)》中,一個大膽的設想引起關注。

該書主編、北京社科院管理研究所所長施昌奎在針對北京人口資源環境協調發展的公共服務對策中指出,建設京津陸海運河將使北京大大減輕城市承載力不足的問題。

施昌奎對于京津陸海運河的總體設想是:運河西起北京通州宋莊,東至天津濱海新區蔡家堡,經河北香河,天津寶坻區大口屯、大唐莊,再經寧河縣樂善莊,最后到達濱海新區,在蔡家堡入海。運河全長約160公里,平均寬度為1公里,通航船只吃水深度30米,可通航30萬噸級船舶,直接引入海水作為運河水源。

對于運河的主要功能,施昌奎設計了4個方面:一是通過運河引流海水及海水淡化,為北京及其周邊地區提供水資源,解決北京水資源不足困境;二是改善北京和天津的大氣環境,為打造宜居城市創造條件;三是通過運河航運,打開北京的直接出海口,發展北京及周邊地區航運業,使北京向世界城市邁進;四是通過運河引流海水發展海洋經濟。

這份報告發布后,立刻引起多方質疑。在水源、環境方面,中國水科院水資源所所長王建華認為,海水淡化成本不低,原來北京也想過從曹妃甸取水,后因成本問題擱置。而且,海水引進來后,會污染地下水,導致原本可用的水源變得不可用。而對大氣環境的影響,環保部城市環境管理專家組成員彭應登認為,開鑿京津陸海運河與改善PM2.5沒有直接關系。

國際金融論壇城鎮化研究中心主任易鵬則認為,京津陸海運河可能使北京更多吸納資源,不利于京津冀一體化;河道占地面積達到160平方公里,而北京和天津的土地相對比較緊張,同時,水道要10米到30米,通30萬噸船舶,可能會導致資源錯誤配置;最后,工程投資額巨大,可能會加重地方政府負債率。

施昌奎的設想引起了各界人士對京津運河的廣泛討論。面對爭議,經濟學專業出身的施昌奎對《民生周刊》記者表示,自己的確不是環境、水利工程方面的專家,“空想也是可以的,下一步我會考慮提交報告給政府,希望政府考慮、論證。”

就在全民對京津運河熱議之時,《民生周刊》記者采訪獲悉,建國后我國政府有關部門曾兩次組織對京津運河進行調研和規劃,但不同的是,兩次調研針對的是京杭大運河京津段的航運功能恢復,并且,建國后每份《北京城市總體規劃》中都能見到京津運河的字眼。

60年前的“流產”規劃

1955年,北京組織起草新的《北京市城市總體規劃》。北京市規劃設計研究院河道專家文力道回憶,當時市規劃局設立了都市規劃委員會,下設詳細規劃、動力規劃、交通規劃、給排水規劃、河道規劃等8個分組,他被分在第八組——河道規劃組下設的河湖組,承擔北京市防洪排水、航運、湖泊三大規劃任務。

文力道告訴《民生周刊》記者,當時北京市的思路是恢復京杭大運河京津段的航運功能,但沒有詳細規劃,只提出了幾個港口的位置。當時,市規劃局邀請了交通部水運規劃設計院(現在的中交水運規劃設計院)一起進行京津運河的規劃,規劃局負責京津運河北京段的復航規劃,其余部分由交通部完成。

閔朝斌是當時交通部水運規劃設計院參與設計的水運專家。據他回憶,當時對京津運河的航運規劃意圖,是要開發建設一條象莫斯科運河一樣的京津運河,恢復京杭運河。閔朝斌一行三人徒步勘察了運河沿岸及可能線路的地物、地貌、地形、地質情況。水運規劃設計院的思路是考慮京津運河可建成通海運河,北京港建成通3000噸級海輪的海港。當時通州地區地面標高30多米,天津地區標高2.5米,閔朝斌告訴《民生周刊》記者,如果線路調直并在適當位置布置3座8到10米水頭的梯級(泄水閘、船閘),就有可能解決海輪進京問題。

當時計劃的航運用水水源來自東便門污水處理廠的8到10個流量(8至10立方米每秒流速),這也是天津地區需要的灌溉用水。至于河道深度,他們規劃的是4到5米,可以保證3000噸級海輪在運河中行駛。

閔朝斌回憶,當時他們并沒有規劃明確的運河路線,基本考慮沿著古代運河的線路。1958年10月,國家批準了交通部整治京杭運河工程規劃,交通部會同河北、山東、江蘇、浙江四省政府組成京杭運河建設委員會,各省分別成立運河工程指揮部。

當時,整條運河被分為5段,京津運河是其中一段。開始建設時,以南部為主,但還沒有輪到京津河段時,就遇到了三年災害及此后的政治運動,京津運河詳細規劃和施工建設隨之擱置。

相比水運規劃設計院的規劃,北京市規劃局當年做的運河規則較為詳細。“我們當時考慮恢復京津運河,主要是出于運輸功能考慮,并沒有從環境調節和水源供給方面出發。”文力道對《民生周刊》記者表示,當年北京市水源比較充足,北京的水廠抽取地下水作為水源供給城市不成問題。1956年,北京才通過官廳水庫引進地表水,主要是供工業用水。

當年北京的運河方案是,京津運河北京段從東便門污水處理廠起始,經龍潭東邊,經過東南部工業區到馬駒橋結束。計劃建設兩個港口,客運港口設在龍潭附近,貨運港口在馬駒橋附近。

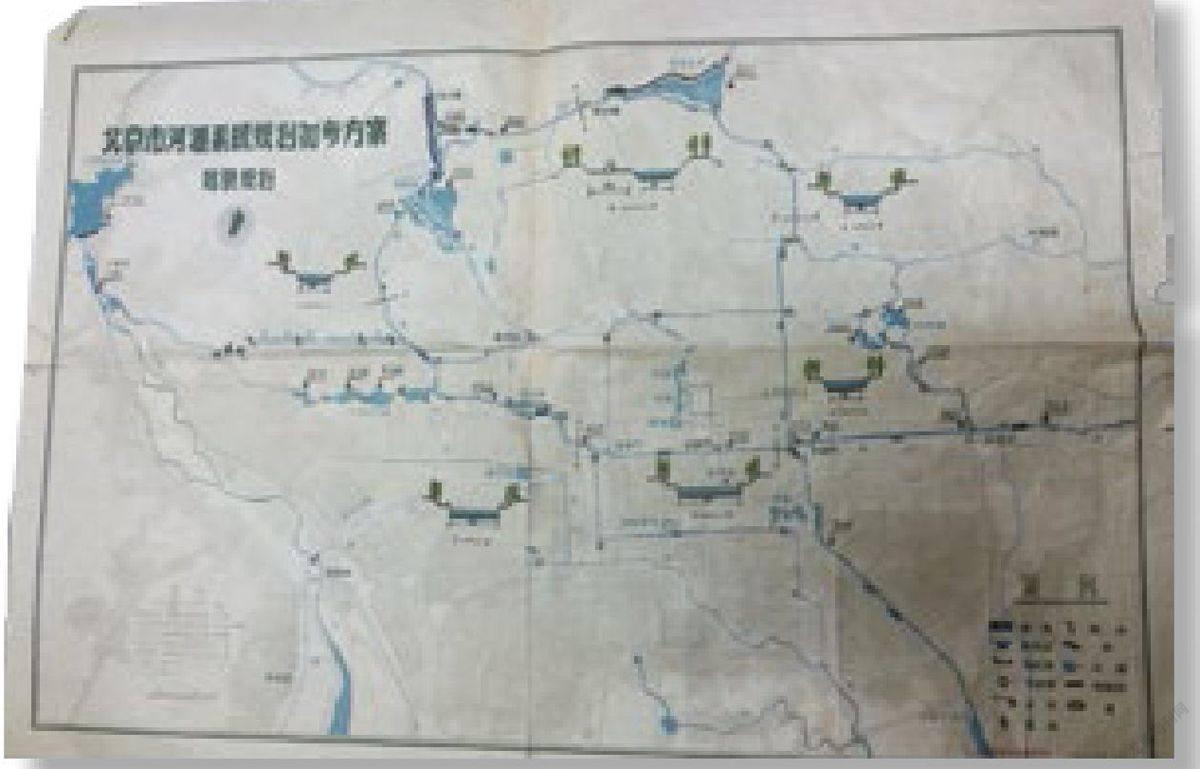

在北京市當年的規劃中,水源來自京密引水渠,經過清河,途徑清河水庫(當時計劃建設,今奧體森林公園處),流經元大都護城河、東護城河、東南護城河后,流入京津運河北京段。當時河道規劃還包括北京市內的環河規劃,環河與京津運河相通。

文力道告訴《民生周刊》記者,當年規劃的河道寬度為57米,河體寬40米,水深2.2米,客運量標準為3艘千噸駁船,估算年貨運量約670萬噸。

這份《北京城市總體規劃》于1957年3月成稿,1958年8月上報中央,被稱為“58年規劃”。但規劃“生不逢時”,文力道回憶,1958年9月,就在規劃上交一個月后,全國興起人民公社運動,提倡“大搞水利”。于是,北京市將此稿收回,在原有基礎上將水利部分規模擴大,1959年9月形成一份新的規劃,稱為“59年規劃”。新規劃除原有的京津運河、京密運河(即原來的京密引水渠)外,增加了為南水北調輸水的京廣運河、從北京給秦皇島送水的京秦運河,市區環河河道規劃也普遍加大規模。

然而,“59年規劃”再次“流產”。1959年全國開始大煉鋼鐵,并且開始步入三年自然災害困難時期,國家計委無暇顧及這份規劃,最終沒有批復。“從人民公社,到自然災害,再到‘文革’,接連的政治運動使得這份水系規劃未能實現,京津運河沒有恢復。”文力道惋惜地說。

三大工程之一

1973年,北京市修訂《北京城市總體規劃》,只對城市功能進行了新的研究,其他方面沒有觸及;1982年稿(即后來的1983年規劃),文力道他們保留了京津運河規劃,位置基本和“58年稿”一致,與新寫進規劃的京津高速相鄰。這一次的規模為航道寬50米、通航標準為三級,可通行1000噸貨輪。

與之前的規劃不同,這份規劃明確京津運河水源要結合南水北調考慮。“當時北京已經缺水,密云水庫不再為北京供水。這版規劃得到了批復,但由于水源來自南水北調工程,一直沒有開始施工建設。”原北京市城市規劃院市政規劃所水資源專家曹型榮對《民生周刊》記者表示,根據當時交通部的意見,南水北調通航和京津運河通航應該統一,京津運河北京段難以單獨實施。“京津運河是統一的,其他地方沒動,北京也不好動了。”文力道補充。

1992年,北京市修訂城市規劃時,依然將京津運河通航列入規劃。此版規劃中,國務院批復了3件重大工作:一是南水北調工程,二是西氣東輸工程,三是京津運河規劃工程。

到了2004年北京市修訂規劃時,南水北調工程和西氣東輸工程均已進入實施階段,而京津運河規劃工程尚無定論。為此,北京市城市規劃設計院特委托中交水運規劃設計院(即1955年前后負責京津運河北京以外河段規劃的機構),做京津運河建設必要性及可行性研究。

等待40年之后,京津運河北京段的古老河床迎來又一次整體考察與規劃。雖然因種種原因,這份報告并沒有上交至北京市規劃部門,但中交水運設計院完整地做了調研和規劃且形成了初步報告,這也是我國最近一次對京津運河進行的規劃。

2004年的研究結論認為,京津運河復航意義重大,運輸需求量很大,復航的關鍵制約因素是水源。報告分析,隨著南水北調中線工程的實施,北京供水緊張局面將有所緩解,南水北調的退水將增大污水量,污水通過處理扣除回用水量最終排入河道的水量將增加,這部分水源在滿足環保、農田灌溉需求后,剩余部分作為航運用水,通航是有可能實現的;建議復航線路以利用天然河道北運河(即京津運河)為主,報告給出了3條線路并進行對比分析,最終認為從北運河經海河到天津大港的線路是最優選擇。

如今,這份報告已經過去10年。當初牽頭進行研究的中交水運研究院總工程師吳澎告訴《民生周刊》記者,很多情況發生了改變,如果還要考慮通航的話,需要重新進行詳細研究。他目前的思路是,恢復京津內陸運河,并且將內陸運河和天津海港相接,貨物可在海港完成河輪到海輪的裝卸。

“在目前情況下,可能京津之間100多公里的運輸,水運已經不是最實惠的運輸方式。但綜合考慮交通堵塞、環保減排、減少交通事故等方面,我認為復航還是利大于弊。”吳澎說。

京津有必要通航嗎?

原交通部水運規劃設計院總工程師林雄威告訴《民生周刊》記者,目前考慮京津通航,已經沒有大型海輪進入運河的必要。“藍皮書提到的30萬噸以上的船只都是運輸礦石和石油的,現在燕山石化和首鋼都搬走了,沒有必要進大型海輪了。”

對于京津通航,閔朝斌提出,京杭運河南北并舉、先干流后支流、先通河后通海。林雄威認為,京津通航方案需要做詳細規劃和方案比較,但不應該擯棄現有河道,這是一種資源浪費。“充分利用現有河道和自然湖泊會減少工程量和支出,應優先考慮利用原有河道。線路、規模、水源都需要做科學論證才能成行,這不是拍腦袋能出來的。”

施昌奎則對《民生周刊》記者坦承,自己在做方案時確實沒有進行勘測和調研,也沒有咨詢運河水利方面的專家,并不清楚京津運河舊河道還存在,也對之前的規劃、調研情況不清楚。

“也許這也有好處,我能夠跳出原來的框框做方案。我知道很多人罵我,沒關系。我希望自己的作用就是拋磚引玉,引起全社會對京津通航可能性的探討和論證,這一點做到了,我作為學者的任務也完成了。”施昌奎對《民生周刊》記者說。

據文力道和曹型榮了解,目前,北京市規劃部門對京津運河的態度是擱置,只保留可能性,何時提上復航議程不得而知。但這兩位數次將京津運河復航寫進規劃的專家不約而同地認為,京津運河復航已經沒有必要。

“我們當年認為有必要復航,是因為北京當時的定位是建成大型工業城市。但從北京目前的政治文化中心定位看,貨物運輸量已經不大,通過公路、鐵路網絡應該能夠解決。如今京津運河復航擱置,除水源因素外,航運需求量可能也是原因之一。”文力道說。