我的窗口

◎ 黃永玉

我的窗口

◎ 黃永玉

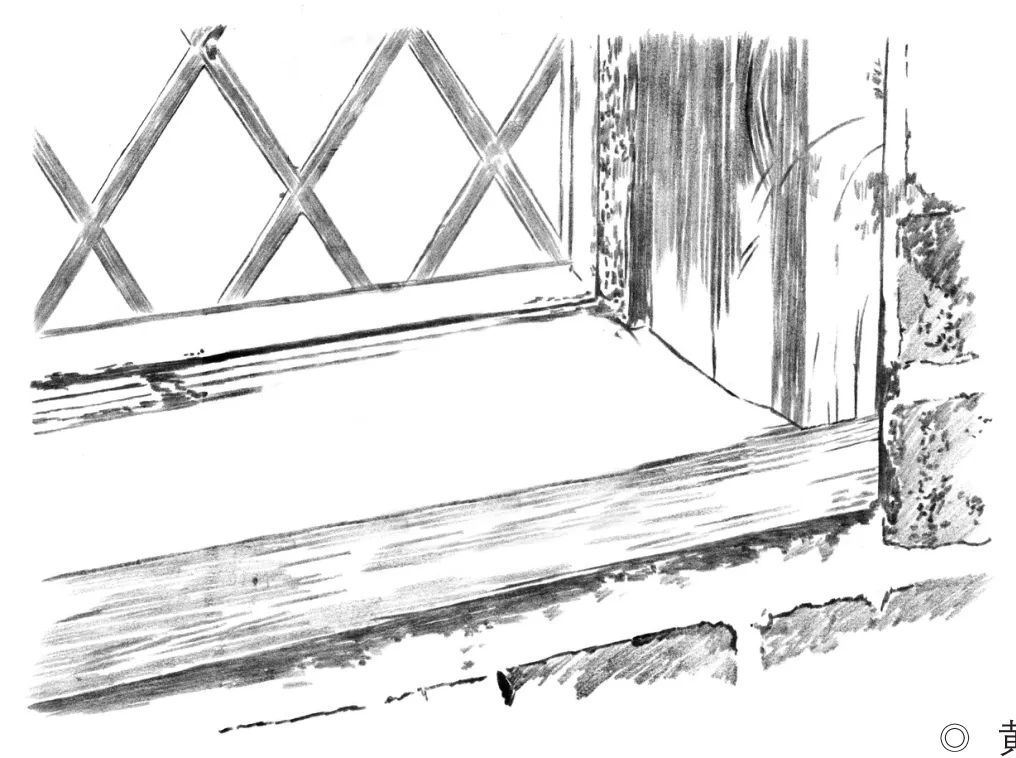

“文革”期間,我住的那些房子被人霸占了,只留下很小一些地方給我一家四口住。白天也要開著燈,否則過不了日子,于是我故意畫了一幅大大的、外頭開著鮮花的窗口的油畫舒展心胸,也增添居住的情趣。

文革之后接著是“貓頭鷹案”,朋友大多不來往了。阿Q自從向吳媽求愛失敗后,未莊所有的老少婦女在街上見到阿Q都四散奔逃,表示跟阿Q劃清界限,保持自己神圣的貞潔。我那時(shí)的朋友也是如此,有的公開在會上和我劃清界限,有的友情不減但害怕沾染干系,這都需要我用幽默感和自愛之心去體諒他們。

幸虧還剩下幾個(gè)“遺孑”式的朋友。他們沒有當(dāng)年的那幫朋友顯赫,而是花匠、郎中、工人、旅店服務(wù)員之類,甚至還有膽子極小的小報(bào)編輯。有的公然大白天走進(jìn)“罐齋”來看我,有的只能天黑以后戴著大口罩沖進(jìn)屋來。

我的這些朋友、我畫的那張“窗口”還有考驗(yàn)我們友誼和信念的那幾頁可笑的歷史,最是令人難忘。

我一生經(jīng)歷的窗口太多了。

兩三歲時(shí),在“古椿”書屋,爺爺房里有一個(gè)帶窗臺、有矮欄桿和可以坐臥的窗臺的大窗,窗外是一個(gè)七八尺不到的小園子,栽滿了長著青嫩綠色的大刺,開又白又香小花的矮棘樹,爺爺給這個(gè)小園子取了個(gè)樸實(shí)的名字:棘園。

下雨、落雪、陽春天氣,坐在窗臺上一路從棘園看過去,白矮墻和黑瓦檐,張家李家的屋角,影壁,北門的城垛,染坊曬布的高木架,看不見的還有北門河,河對面的喜鵲坡,你還可以想象那一帶的聲音……那是我第一個(gè)認(rèn)識的世界。

1939年流浪的時(shí)候,我住在朋友開的面館的閣樓上,每天毫不知前途地刻著木刻,看著書。一尺見方的窗子,床橫在窗口,樓下生意好時(shí),柴火一旺,小閣樓便煙霧騰天不見五指。小窗外是一排沒有想象力的瓦屋頂。我斜躺在矮床上,讀著鄭振鐸編的《世界文學(xué)大綱》的英國文學(xué)部分,見到那個(gè)假想的16歲詩人查泰頓自殺的油畫照片,張開的右手里還留著一片殘稿,正面一個(gè)小小的窗口。

1943年,我在江西信豐縣民眾教育館工作,說是工作,其實(shí)什么工作也沒做。不做工作而白拿薪俸豈不慚愧?不慚愧!那一點(diǎn)錢干什么也賺得到。在這樣的處境下,我居然還第一次結(jié)識了女朋友。

我的房間在樓上臨街的位置,另一個(gè)方向才有一扇大窗,對著幾十畝草地和樹林,每天早上太陽啦、霧啦、小學(xué)生唱歌啦、雞叫啦都灌進(jìn)我那沒有窗門框的窗洞里來。

女朋友也在民眾教育館工作,大清早見她從大老遠(yuǎn)款款而來,我便吹起法國小號歡迎。弄得同事們都逐漸明白,女朋友的上班跟我的號聲大有牽連。

多少年后,1948年我跟這位女朋友(即是拙荊)在九龍荔枝角九華徑找到一個(gè)新的窗口。窗口很大,屋子那么小那么窄,只容得下一張床和一張小工作臺。我們窄小的天地間最值得自豪、最闊氣的就是這扇窗子。我們買了漂亮的印度濃花窗紗來打扮它,驕傲地稱這可棲身之處為“破落美麗的天堂”。

從這里開始,我們躊躇滿志地到北方去了。

幾十年后,我們又重新回到出發(fā)的地點(diǎn)香港來,以我們幾十年的光陰換回滿滿行囊的故事。

只要活著,故事就不會完。窗口雖美,卻永遠(yuǎn)是一種過渡……

我們的眼前有很多窗口,多到一口氣走不完。它白天、夜晚都很美,仍然像過去如夢般真實(shí)、可靠……

明天的窗口,誰知道呢?

(摘自《沿著塞納河到翡冷翠》作家出版社 圖/亓寂)