西方文化創意產業認知研究

馬仁鋒 梁賢軍

過去的30年,文化創意產業作為新經濟,因其促進了就業,創造了財富與保育了文化多樣性,日益成為全球經濟發展共識。約翰.霍金斯著《創意經濟》一書指出,全世界每天文化創意產業所創造的產值高達220億美元,并且以比較快的速度增長。〔1〕隨著文化創意產業理念全球化擴散與各國城市日益重視,文化創意產業在全球取得了高速發展,文化創意產業對于每個國家/地區的重要性不言而喻。〔2〕但是文化創意產業的相關界定等尚未達成統一。首先,文化創意產業概念界定不清且爭論不休:(1)不同學者和政策制定者對文化創意產業的理解不同;〔3〕(2)不同文化背景導致對概念翻譯或界定差異,〔4〕如英國與澳大利亞稱為創意產業,美國將其納入版權產業中,中國將文化創意產業、創意產業、文化產業混用等。其次,各國目前未界定文化創意產業的產業類型與構成: (1)學理上未能全面解釋不同層面文化創意產業的類型界定不同;(2)社會經濟演化會誘發新型文化創意產業的企業及其行業; (3)地域文化不同導致文化創意產業的構成界定差異。〔5〕正是囿于每個國家或城市對文化創意產業的理解不同,推動文化創意產業發展的方式也各有特色,繁榮了全球的文化創意產業多樣性。然而,概念的本質揭示與統計邊界的清晰界定,既是學術研究的前提,又是各國政府或城市制定政策的核心依據。因此,系統梳理各層次的文化創意產業理論基礎,尋求科學的概念闡釋與統計范疇,是當前文化創意研究與創意經濟發展的基本參照。

一、文化創意產業概念認知差異

從DCMS于1998年發表《英國文化創意產業路徑》正式提出文化創意產業概念至今〔6〕,不同層次、不同視角的文化創意產業界定層出不窮。概觀各國稱謂,包括文化工業、數字 (內容)產業、版權產業、創意產業、文化創意產業等,究其成因,主要是因為語言社會意義不同、社會經濟基礎差異、政治環境等不同,導致了文化創意產業的認知差異,進而形成了文化創意產業表述差異與統計差異。

(一)提出文化創意產業概念的語言社會意義基礎

(1)Culture的語言社會意義。“culture”最初出現在拉丁語,詞根是“colere”。由于使用者的學科背景和思想體系不同,它是英語詞匯中最復雜的詞語之一。拉丁語中的“colere”有inhabit、cultivate、protect、honour with worship等意義。這幾個釋義詞起初在拉丁語中意義近乎一致,但由于各種偶然情況逐漸演化呈現分異。如Habit通過拉丁語colonus發展成為colony;Honour with worship源自拉丁語的cultus,并演變成了cult;Cultura在古法語里是couture,最后發展成了culture,在十五世紀傳入了英國,其最初意義是養育或事物的自然發展,而這便成了現代英語里“文化”的社會語言意義基礎。

(2)Creativity的語言社會意義。這個詞出現的歷史相對較短,它在不同語境中有多種定義。它源于拉丁語“creare”,直至第二次世界大戰以后才出現在法語國家中。在英語中,這個詞在第二次世界大戰前也很少被使用。〔7〕牛津大辭典顯示,它最早出現在莎士比亞的一部戲劇文學中。英國數學家與哲學家Alfred North Whitehead在20世紀20年代使用它描述上帝。隨后,一些文本使用“想象力”、“發明”、 “發現”和“天賦”來代替這個詞。進入20世紀90年代以來,“Creativity”的使用頻率呈指數增長。“Creativity”被頻繁的使用是因其跟大眾社會、經濟變革有關。正如創意力(創造力/創新力)在當今被視為是生產力的源頭,該觀念遍布于不斷擴張的知識經濟和符合市場需求的新技能。

當然,考察culture與creativity的語言社會意義,旨在梳理清晰文化創意產業的源頭與本質。然而,這些觀察結果表明,這個詞在很多時候仍是模糊不清的。

(二)提出文化創意產業概念的社會經濟基礎

20世紀60年代之后,歐美發達國家完成了工業化,開始向服務業和高附加值的制造業轉變,逐漸步入后工業社會。這些國家將一些粗加工工業、重工業生產向低成本的發展中國家轉移,規避勞動力短缺和勞動力成本大幅度增長對西方社會所造成的嚴重影響。很多西方國家受困于老舊工業和舊的工業生產體系,出現了城市衰落,但社會福利開支卻日益倍增,迫切需要就業與產業升級,以延續工業時代的城市繁榮狀態。為此,西方國家或城市的政策制定者對文化創意產業寄予了厚望,以支持或贊揚個體或中小企業的市場行為源頭,隨之在公開場合對其加以倡導,并將其概念化為一種經濟文化符號迅速推廣。〔8〕西方的社會文明在后工業時代對文化創意產品的渴求度進一步增大,迫切需要文化創意產品來豐富他們的物質和精神生活。后工業社會的產業缺乏與日益增加的物質、精神享受需求,成就了文化創意產業。

(三)提出文化創意產業概念的時代政治基礎

20世紀60年代,歐美國家出現了大規模的社會運動,各種亞文化、流行文化、社會思潮等風起云涌,對傳統的工業社會結構有很大的沖擊,社會日益形成重視差異、反對主流文化、張揚個性的多元政治氛圍,逐漸認同社會文化的多樣和多元,而且這有利于發揮個人創造力等價值觀。20世紀80年代,撒切爾夫人、里根治理的英國、美國更加鼓勵私有化和自由競爭、企業和個人創新,推動差異化發展繁榮市場,這在一定程度上刺激了民間富有智慧個體和企業進入創業梯隊。20世紀末的布萊爾政府為振興英國經濟,推動成立了創意產業特別工作小組 (DCMS)。該小組發布的研究報告使英國再次成為全球關注中心,提振了英國的國際形象與地位,營造了寬松的政治氛圍,便于文化創意產業概念的論爭與全球擴散。

(四)多重背景下文化創意產業概念的演進

“culture industry”是Adorno and Horkheimer所創。〔7〕在 20世紀 80年代,法國作家,尤其是Miège〔9〕〔10〕開始討論文化產業,將文化創意產業中的文化產業和創意當做是兩種完全不同的產業。而且,他們將文化產業和創意產業當做是兩種相互矛盾的產業。在20世紀90年代,Miège有兩條思想主線,其中一條是生產產品〔11〕,另一條是將文化看做是一種產業,并且探尋它的生產、分配、消費過程〔12〕。作為正式概念的“創意產業”,最早是《英國創意產業路徑文件1998》將其界定為:“所謂創意產業就是指那些從個人的創造力、技能和天分中獲取發展動力的企業,以及那些通過對知識產權開發創造潛在財富和就業機會的活動”。。〔6〕隨后產生了如表1的系列論爭。如Coy將創意產業當做一個產生虛擬價值的產業,主要是基于個人的創造力和金點子,強調可以將文化創意產業當成區域發展策略;〔14〕Howkins將創意產業當做是通過創意來產生商品和服務的一種活動〔15〕;而Drake將產出滿足個人象征性價值的產品視為創意產業;〔16〕Pratt將文化創意產業看做是連接生產和消費,制造和服務的一個客體集合;〔17〕Boggs將文化產業和創意產業很明確的加以區分,并且認為創意產業的創新程度較高。〔5〕

表1 西方主流創意產業概念

概觀西方主流概念界定,我們發現: (1)文化創意產業概念界定突顯個人創造力在生產產品或服務中的價值,強調源于創新的新價值創造過程,文化創意產業顯然與一般意義的文化產業存在區別。當然,這種多樣性創新也許直接源于市場(消費者)需求引導。顯然,社會經濟變遷及其誘發的消費需求創新應成為文化創意產業創新之源的重要組成部分。(2)文化創意產業概念界定必須突出絕大多數創意商品生產需要多樣性與專門化的技能、知識,這就表明文化創意產業應在高度集聚的特定區位誕生與發展。當前的概念界定顯然忽視了該問題。(3)文化創意產業是在一定的制度環境,如管治氛圍等下誕生的。(4)文化創意產業的興起受益于集聚經濟與城市化經濟,然而,其地理集中傾向卻不同于傳統產業的部門集中。文化創意產業是緣于集聚經濟并位于城市特定區位的,依賴個體技能、創造力與天賦,可創造潛在財富與就業活動的集合。

二、文化創意產業的構成范疇探索

20世紀90年代至今,文化創意產業的政策執行者圍繞哪些企業、哪些部門應該納入文化創意產業范疇產生了激烈的討論,討論既席卷了國家的議會與行政機構,也囊括了各大中小城市政府,甚至民間團體。

(一)不同層面的文化創意產業的部門構成探索

1.國家層面的文化創意產業部門構成

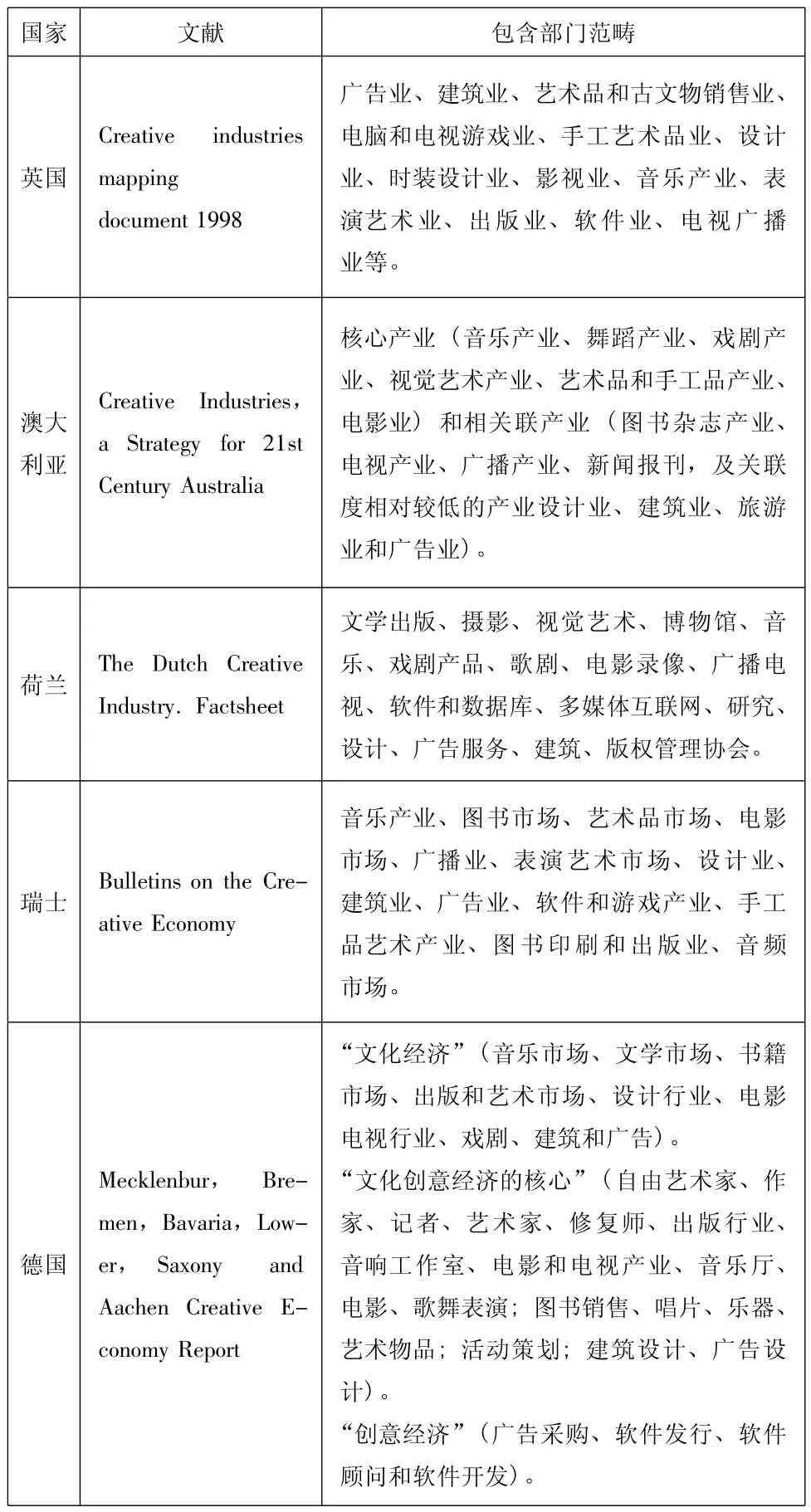

全球化經濟時代,各國對本國文化創意產業做出了相對具體的界定。究其符號用語取向而言,英國堪稱創意型先驅。其余的主要有:以澳大利亞為代表的藝術產業型,以荷蘭為代表的寬泛型,以美國為代表的版權型,以中國、韓國、日本為代表的文化型 (表2)。雖然各國對文化創意產業的表述各有特色,但在文化創意產業的部門構成上漸趨一致:(1)各國所界定的文化創意產業都包含生產、消費環節;(2)相關國家界定的文化創意產業都隸屬于文化產業或者是創意產業的一部分; (3)相關國家對文化創意產業的部門選擇在大體上具有一致性,只在亞類上有所差別。

各國文化創意產業的部門構成差異體現在:(1)囿于國家對文化和創意的理解差異,形成了文化創意產業部門范疇略有區別,如英國、澳大利亞將創新與文化所涉及行業幾乎全部納入,而美國則以數字與版權為主;(2)各國對文化創意產業的部門構成未進行明確界定,官方經濟主管或促進部門未給予國家的文化創意產業 (企業數量、部門構成、從業人員、產值與利稅等)報告,個別國家嘗試將文化產業和創意產業進行區分。

表2 國家層面文化創意產業的部門范疇

(2)城市層面的文化創意產業部門界定

全球多數國家雖界定了文化創意產業構成,但治轄的城市大多會根據實際情況做出更加符合地方的界定,以促進地方文化創意經濟更好地發展。我們利用谷歌檢索20余個城市文化創意產業官方報告發現:(1)各城市文化創意產業的構成界定基本一致,主要基于文學、藝術創作、電視電影等產業進行界定;(2)各城市對新興行業,如軟件開發、廣告設計、時尚展覽設計等,是否納入文化藝術產業存在分歧,(3)各城市對文化創意產業構成著眼于本城市的未來發展。因此,城市層面文化創意產業部門構成存在較高的一致性與較低的差異性 (表3),主要誘因是:(1)全球化導致城市間相互借鑒認知,并且經濟全球化導致文化創意產業的眾多行業早已在全球主要城市快速發展; (2)雖然全球化誘致了一致性,但是每個城市固有的文化對創意產業發展影響深遠,部門構成出現一定的差異性是地方性傳承的必然。對比國家層面和城市層面的文化創意產業,我們可以發現其有共通點,但是也存在著一定的差異性。

表3 城市層面文化創意產業的部門范疇

(3)國際組織層面的文化創意產業部門構成

區域性或者全球性的國際組織對文化創意產業部門做出的界定如表4。比較表2、表3、表4可以發現:(1)國家、城市、國際組織對文化創意產業的部門構成界定相似性非常高; (2)國際組織層面文化創意產業部門構成范疇僅以文化、藝術、設計為主要內容,不考慮外圍行業,因此,其所涉及的范圍小于國家、城市的界定。究其原因,是全球經濟一體化導致各國和城市界定的文化創意產業部門存在核心交集,即文化、藝術、設計為核心的產業部門,國際組織以此為口徑界定文化創意產業基本范疇。

表4 國際組織層面文化創意產業的部門范疇

(二)不同時期文化創意產業統計實踐及完善

文化創意產業起源于文化產業。1947年Theodor Adorno與Max Horkheimer在刻畫資本生產者與大眾消費者間大眾文化與權力關系的生產時首次使用 “culturalindustry” 與 “culture consumption”〔18〕,直到 1997 年 DCMS 正式提出 “creative industry”,歷經了漫長的50年。學界與政府都非常關注產業構成的統計探索,這既是政府經濟發展政策制定的基本依據,又是經濟學與管理學研究等學科研究的重要領域。

(1)1998年之前的產業統計實踐與研究論爭

自20世紀60年代起,以亞文化、流行文化、大眾文化等為代表的社會文化運動在歐美諸國風起云涌,沖擊了傳統的工業社會結構,為文化與文化消費走向大眾提供了條件;20世紀80年代以美國為首的歐美政府放松了政府對企業的管制,增加了企業發展文化產業的預期,刺激了文化產業的發展,一批以知識產權為核心的文化企業紛紛成立,如微軟公司、蘋果公司等。伴隨WIPO與WTO有關知識產權與文化服務貿易的規則日益完善和全球化浪潮,奠定了英國DCMS提出產業新業態的社會經濟與國際貿易基礎。〔18〕隨后,英國提出的文化創意產業概念作為經濟發展理念與產業統計策略,引起了全球的關注與重視。該時期相關爭論焦點,主要是圍繞作為社會政策的文化消費與文化生產是否能夠構成經濟社會發展新動力〔19〕。

(2)1998年后產業統計實踐與學界認知趨同

1998年英國DCMS首次提出文化創意產業概念及構成范疇后,不同國家、國際組織、城市政府都提出了自己的觀點與看法 (表2-表4)。相關爭論既深化了文化創意產業領域的研究認同,又拓展了相關研究機構與實力。總體而言,現有文化創意產業構成統計存在三類6個文化創意產業部門構成范疇統計實踐。第一類是經濟 (產業)視角的DCMS(英國)、WIPO模型,第二類是文化內容視角的符號模型 (symbolic Model)、同心圓模型(Concentric Circles model),第三類是經濟活動上下游關聯視角的UNCTAD(2004)、Heng(2003)&Scott(2004)。(1)第一類主要將創意力視為文化創意產業投入與其產出的產權、智力財富等,第二類重點強調文化與流行藝術的價值作為創意產業部門組分,第三類主要討論創意經濟的上下游產業活動關聯。(2)不同類型劃分存在如表5的特征、優劣勢等,不同模型在行業構成、創意力在產業中的控制力等存在差異,而且這些模型要便于研究的數據統計必須深入探討,與國民經濟行業編碼進行關聯。(3)總體而言,現有不同視角模型傾向于出版、電影、廣播與新聞、音樂、可視與表演藝術、博物館和藝術展覽、文化物品銷售、設計(軟件、建筑、時尚等)、廣告、游戲產業等適宜納入統計的范疇,且產業統計日趨一致。

表5 不同視角創意產業部門構成界定模型的優劣勢與特征

三、結論與討論

文化創意產業的概念和構成界定是一個比較復雜的動態演化過程,演化動態過程的復雜性決定了文化創意產業的科學認知與產業實踐研究相對廣泛。本文重點關注文化創意產業提出的社會經濟與語言文化背景,以及不同區域、不同時期文化創意產業部門構成實踐的演進及其本質問題。

梳理西方文化創意產業相關概念與產業統計實踐,我們發現:(1)界定文化創意產業概念時代背景是“culture”和“creativity”兩詞的社會意義演化和西方城市普遍進入后工業社會的多元思潮復興、民眾消費需求多樣與城市復興的政府政策三重動力; (2)文化創意產業概念界定在國際組織、國家和城市層面存在一定差異,相較而言,發育程度較高的國家或城市對文化創意產業范疇認識日趨一致,但概念界定受到各國或城市政府政策影響;(3)文化創意產業的統計范疇是以文化創意產業概念認知為前提,目前較為一致的統計口徑是出版、電影、廣播與新聞、音樂、可視與表演藝術、博物館和藝術展覽、文化物品銷售、設計 (軟件、建筑、時尚等)、廣告、游戲等適宜納入統計的部門,且各國文化創意產業的產業統計趨同較高。

然而,文化創意產業是由復雜的主體、企業及其社會網絡等所生產的文化活動與創造力為核心的商品與服務,具有經濟性、社會性,又需支撐政策制定與決策;而且,一旦與可識別的國家或區域關聯起來,就會自動涉及邊界、流等復雜性問題。為此,既需要探討概念本質內含,又需要探討將概念具體化為產業部門組成的測度方法。雖然目前相關學者或組織從不同視角提供了框架性測度模型,但是如何與國際 (國家)標準產業分類編碼 (InternationalStandard IndustrialClassification (ISIC)codes)進行恰當關聯,以便科學研究與政府產業決策,仍是全球各國與國際組織面臨的棘手難題。

〔1〕Singh J.P.Culture or Commerce?A Comparative Assessment of International Interactions and Developing Countries at UNESCO,WTO,and Beyond〔J〕.International studies perspectives,2007,8(1):36–53.

〔2〕Bastian Lange,Ares Kalandides,Birgit St?ber.Governance derKreativwirtschaft.Diagnosen und Handlungsoptionen 〔M〕.Bielefeld:Transcript Verlag,2009.

〔3〕John Hartley,Jason Potts,Stuart Cunningham,et al.Key Concepts in Creative Industries〔M〕.London:Sage,2012.

〔4〕馬仁鋒.中國長江三角洲城市群創意產業發展趨勢及效應分析〔J〕.長江流域資源與環境,2014,(1).

〔5〕Boggs,J.Cultural Industries and the Creative Economy– Vague but Useful Concepts〔J〕.Geography Compass,2009,3(4):1483–1498.

〔6〕DCMS.Creative industries mapping document 1998〔R〕.London:Department of Culture,Media and Sports of the United Kingdom,1998.

〔7〕James Kaufman,Robert Sternherg,The international handbook of creativity〔M〕.New York:Cambridge University Press,2006.

〔8〕J.Curran,M.M.Gurevitch,and J.Woollacott.Mass communications and society〔M〕.London:Arnold,2008.

〔9〕Miege,B.The logics at work in the new cultural industries〔J〕.Media Culture& Society,1987,9(2):273–289.

〔10〕Miege,B.The capitalization of cultural production〔M〕.New York:International General,1989.

〔11〕Hesmondhalgh,D.The cultural industries〔M〕.London:Sage,2002.

〔12〕Pratt A.C.The cultural industries production system〔J〕.Environment and Planning A,1997,29(11):1953–1974.

〔13〕Pratt A.C.The cultural economy:A call for spatialized‘production of culture’perspectives〔J〕.International Journal of Cultural Studies 2004,7(1):117–128.

〔14〕Coy Peter.The creative economy:Which companies will thrive in the coming years?Those that value ideas above all else〔R/OL〕.Business Week Online,8-Aug-2000.http://www.businessweek.com/2000/00_35/b3696002.htm.

〔15〕Howkins,J.The creative economy:How people make money from ideas〔M〕.London:Penguin global,2002.

〔16〕Drake,G.This place gives me space– place and creativity in the creativeindustries〔J〕.Geoforum,2003,34(4):511-524.

〔17〕Pratt,A.C.Creative cities:the cultural industries and the creative class〔J〕.Geografiska Annaler,2008,90 B(2):107–117.

〔18〕Adorno,T.W.,Max Horkheimer.?Dialectic of Enlightenment〔M〕.Trans.Edmund Jephcott.Stanford:Stanford U P,2002.

〔19〕Sara Santos Cruz,Aurora A.C.Teixeira.Industry-based methodological approaches to the measurement of Creative Industries:a theoretical and empirical account〔R〕.FEP working papers No.453,2012,wps.fep.up.pt/wps/wp453.pdf?.