新農合與中國農民食物消費:經驗判斷和實證研究

王艷玲 欒大鵬

一、引 言

自1978年開始實施改革開放以來,中國經濟取得了30多年的持續高速增長,廣大人民群眾的收入水平得到有效提升。進入本世紀的初期,中國如期實現了總體進入小康社會的階段性建設目標。基于此,2002年召開的黨的十六大,進一步確立了全面建設小康社會的宏偉目標。然而,從當前來看,現實中制約全面建設小康社會的體制機制障礙并未完全打破,其中最為突出的問題,就是中國的城鄉經濟社會二元結構問題到目前為止仍未得到妥善解決。在城鄉二元經濟社會結構長期存在的背景下,廣大農村居民在收入水平、消費水平、健康狀況等方面與城市居民之間長期存在差距。特別是在一些貧困的農村地區,雖然廣大農民群眾的溫飽問題已經基本得到解決,但是營養和健康狀況仍十分堪憂,與全面建成小康社會的目標仍有很大的差距。

另一方面,為加快推進我國統籌城鄉經濟社會發展的進程,自2003年開始,中央政府啟動了以個人繳費、集體補助、國家資助三者為支撐的新農合制度,不僅邁出了新型農村社會保障制度的建設步伐,也在事實上拉開了社會主義新農村建設的序幕。隨后的幾年時間里,新農合試點工作在我國各省 (自治區、直轄市)有序展開,并在廣大的農村地區逐步得到落實和推進。相關統計數據顯示,截至2006年底,在中國的大陸地區,共有超過1400多個縣 (市、區)推行了新農合試點工作,在數量上占到了中國大陸地區縣 (市、區)總數的50.1%。與此同時,在2006年底,我國大陸地區參加新農合的總人數,也占到了同時期中國大陸地區農業總人口50%左右。截至2012年底,我國大陸地區參加新農合的總人數達到了8億以上,農民參合率達到95%以上,基本實現了新農合的全覆蓋。

相關研究表明,中國廣大農民有著較為明顯的預防性儲蓄傾向和動機 (王宏偉,2000〔1〕;周建,2005〔2〕,楊霞,2010〔3〕),而且,在市場化改革不斷向前推進的進程中,由于未來自身和家人的身體健康狀況、個人發展情況,以及收入水平等方面存在著較強的不確定性,廣大農民群眾普遍具有了預防性的儲蓄行為。〔4〕而新農合在廣大農村地區的實施,不僅能夠在一定程度上為廣大農民群眾解決看病難、看病貴等醫療方面的問題,也能夠在一定程度上降低廣大農民群眾未來預期的不確定性。所以,該項制度的實施,不單單被人們賦予了解決廣大農民群眾醫療方面問題的厚望,還被寄予了降低農民對未來的不確定性預期、提高農民食物消費水平,以及以此來改善廣大農民群眾營養健康狀況的期望。然而,到目前為止,關于新農合的實施是否對廣大農民群眾的消費支出水平,特別是是否對廣大農民群眾的食物消費支出水平產生影響,相關研究還明顯不足。

二、經驗性判斷

自新農合試點工作于2003年開始試點以來,廣大農民群眾的就診次數和住院人次顯著增加,在醫療方面的消費支出水平明顯提升。《中國統計年鑒》提供的相關數據顯示,從新農合制度實施前后的幾年間來看,廣大農民群眾醫療保健消費金額的年均增長率,從1999年-2002年的11.4%上升到了2003年-2006年的16.71%。〔5〕另一方面,按照為我們所熟知的恩格爾定律,一般來說,在食物消費支出占收入的比重與收入水平之間,存在著明顯的負向關系,也就是說,雖然隨著人們收入水平的提升,食物消費方面的支出水平一般也會隨之提高,但是,食物消費支出占收入水平的比重,卻會隨著收入水平的提升而不斷下降。然而,從具體數字上來看,在新農合實施后的兩年間,盡管我國廣大農民群眾的人均純收入水平逐年提高,但食物消費支出占收入水平的比重,卻在2004年和2005年這兩年間表現出了明顯的遞增趨勢 (見圖1)。這似乎使我們能夠初步地做出一個經驗上的判斷,即,由于新農合的實施在一定程度上降低了廣大農民群眾對于未來支出方面的不確定性,因而促進了反映食物消費支出占收入水平比重的恩格爾系數的相應提高。

圖1 中國農民人均食物支出占人均純收入比重的變化

三、實證性檢驗

為了進一步驗證前面的經驗性判斷是否在現實中真正成立,我們對新農合是否對農民食物消費支出水平產生了影響,以及到底產生了何種影響兩個問題展開實證分析。這里需要事先給出說明的是,在整個實證研究的過程中,應用的都是EVIEWS6.0統計分析軟件。

(一)核心變量的確定

按照恩格爾定律,通常來說,食物消費支出占收入的比重隨收入水平提高,存在著逐漸減小的遞減趨勢,這也就決定了,研究食物消費支出水平的影響因素問題時,必須考慮收入和收入的平方這兩個基本的變量。與此同時,無論是在整個國家或地區的宏觀層面上,還是在作為微觀經濟個體的個人層面上,從邏輯上看,人口撫養比的變化都會對人們的食物消費支出水平產生影響。例如,如果一個家庭的兒童和老年人口數量較多,那么,這個家庭的食物消費支出水平往往也會更高。而在中國,這也已經被很多的相關研究所證實 (萬廣華等,2003〔5〕; 欒大鵬,歐陽日輝,2012〔5〕)。因此,在我們的實證研究中,人口撫養這一因素也必須要加以考慮。此外,消費價格指數也是一個要考慮的因素。雖然很多研究都以某一固定年份為基期對各年的價格指數進行統一計算,但是王宇鵬 (2011)〔7〕的研究卻表明,與通過此種計算得到的消費價格指數相比,以同比和環比所代表的消費價格指數,對中國居民消費行為所產生的影響更大。也就是說,在中國,居民更多地是將當年的物價水平與前一年的物價水平進行比較,來決定自身當年的消費支出水平。最后,如果從宏觀層面來看的話,為了能夠實證探索新農合對農民食物消費支出水平是否產生影響,以及產生了何種影響,虛擬變量法是一個較為合適的選擇。因為,通過采用虛擬變量法,將新農合實施之前的年份設定為0,將新農合開始實施當年及以后的各年份設定為1,就可以定量地對這些影響展開實證探索。

(二)樣本選擇

為了能夠盡量避免宏觀層面制度變遷對我國廣大農民群眾的食物消費支出水平產生的系統性影響,以盡可能地降低實證研究過程中所面臨的難度,并提高實證研究結果的穩健性,我們這里將樣本數據的時間起點界定在了2001年我國加入WTO以后至2012年這12年間。在此基礎上,以滿足相關假設性檢驗以及回歸分析對于樣本量的需求為導向,我們最終選擇了以這12年間我國大陸地區31個省市的面板數據作為實證樣本。

(三)計量模型的設定與樣本數據說明

在確定核心變量和樣本數據的基礎上,為了能夠對新農合制度的落實對于我國農民食物消費支出水平產生的影響展開有效探索,構建如下的計量經濟模型:

其中,C代表農民人均食物消費支出水平,i代表大陸地區的31個省 (自治區、直轄市),t代表2001年到2012年12個年份,x代表包含收入水平、收入水平的平方、價格指數、人口撫養比,以及代表新農合是否實施的虛擬變量等在內的解釋變量集合。此外,在該模型中,α被用來代表每一個橫截面個體 (也就是各省 (自治區、直轄市)不同的常數項,μ則被用來代表由影響農民食物消費支出水平的其他不可觀測因素所構成的隨機干擾項。

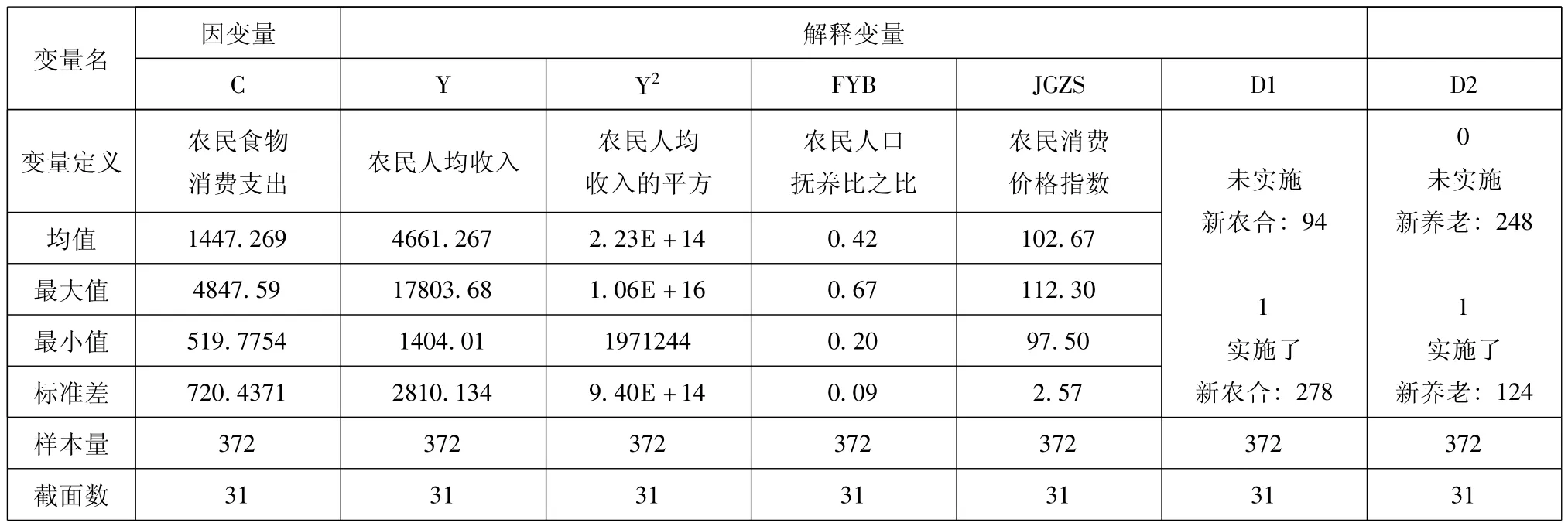

在各指標數據的選擇上,我們綜合考慮了現實中數據的可得性和數據本身對于各解釋變量的反映程度。這些數據均來自2002年-2013年的《中國統計年鑒》、《中國人口統計年鑒》,以及《中國人口和就業統計年鑒》。第一,各 (自治區、直轄市)各年的農民人均食物消費支出,以各 (自治區、直轄市)各年農村居民人均食物消費支出(元)代表;第二,各省市各年農民人均收入和人均收入的平方,分別以各 (自治區、直轄市)各年農村居民人均可支配收入 (元)以及農民人均可支配收入的平方 (元)來代表;第三,各省市各年農民人均撫養比,以各 (自治區、直轄市)各年農村居民人均人口總撫養比 (少兒撫養比和老年撫養比總和)來代表;第四,各 (自治區、直轄市)各年農民消費價格指數,以各省市各年農村居民消費價格指數來代表;第五,由于遼寧省自2004年起才開始推行新農合試點工作,而其余30個省 (直轄市、自治區)均自2003年已全部開始推行新農合試點工作,因此,除遼寧省的虛擬變量是從2004年起開始設定為1,而2004年之前設定為0以外,對于其他的30個省 (自治區、直轄市)的數據,全部是以2003年為時間結點,將虛擬變量從2003年起開始設定為1,將虛擬變量在2003年之前的設定為0。此外,鑒于我國大陸地區各省 (自治區、直轄市)自2009年開始在廣大農村地區實施了新型農村養老保險制度 (簡稱“新養老”),因此,為剔除這一制度的落實對于農民食物消費支出水平可能產生的影響,我們又在模型中加入了新型農村養老保險制度是否實施這個虛擬變量。具體做法是,以2009年為結點,將各省(自治區、直轄市)2009年以前的年份設定為0,2009-2012年的各年份設定為1。各樣本數據的具體說明和樣本數據的統計性描述見下表1。

表1 樣本數據的統計性描述

(四)反映地區特征的虛擬變量的加入

從現實中來看,很多相關研究都表明,除了上述的核心因素之外,諸如市場化進程,金融體系的完善程度,以及基礎設施建設等很多其他的經濟社會因素,也會對中國居民的消費行為以及消費水平產生影響。因此,為增加實證研究結果的穩健性,在開展實證研究的過程中,也需要對這些因素加以考慮。然而,如果試圖將這些因素全部找到并加入到模型之中,不僅非常困難,而且也容易導致我們在控制變量的選擇上出現隨意性,繼而產生內生性等易導致實證結果出現偏誤的問題。為避免這一情況的出現,我們借鑒了欒大鵬、歐陽日輝〔8〕的做法,即,基于我國經濟社會改革所具有的由東向西的梯度推移特征,在模型中加入反映市場化進程、金融體系完善程度、基礎設施完備程度的區域性特征的虛擬變量,借此來控制這些因素對于農民食物消費支出水平產生的影響。具體做法做是,按照我國大陸地區東、中、西三大經濟帶的劃分,設定I1、I2、I3三個虛擬變量。首先,對于I1來說,當某一省市屬于東部地區時,I1取1,當某一省市不屬于東部地區時,I1取0;其次,對于I2來說,當某一省 (自治區、直轄市)屬于中部地區時,I2取1,當某一省 (自治區、直轄市)不屬于中部地區時,I2取0;再次,對于I3來說,當某一省 (自治區、直轄市)屬于西部地區時,I3取1,當某一省 (自治區、直轄市)不屬于西部地區時,I3取0。

(五)模型形式檢驗

對于一個面板數據模型來說,可依據隨機干擾項與解釋變量之間是否存在明顯的正交關系,將其進一步劃歸到固定影響模型和隨機影響模型兩者中的一種。特別是在橫截面合體數量多于所選擇的年份數量的情況下,對于面板數據模型具體屬于這兩種模型中哪一種的確定,就顯得更為重要。因為,在樣本數據中的橫截面個體數多于所選擇的年份數量的時候,基于固定影響和隨機影響兩種模型,應用同樣的樣本數據對同一模型展開回歸,所得到的結果也會出現很大的差異。這其中的具體原因如下:依據面板數據模型的基本分析原理,如果一個面板數據模型中的隨機干擾項和模型中的解釋變量之間沒有明顯的正交關系,那么,基于隨機影響模型這一形式進行回歸后,所得到的估計量往往不僅將會是有偏的,而且也將會是非有效的。相反,前述這種正交關系的存在,并不會影響基于固定影響模型這一形式展開回歸所得到的估計量的無偏性和有效性。另一方面,如果面板數據模型中的隨機干擾項和模型中解釋變量之間存在著明顯的正交關系,那么,基于隨機影響模型這一形式展開回歸后,所得到的估計量就將不僅是無偏的,而且將會是有效的。通過應用為廣大學者所廣泛采用過的豪斯曼 (Hausman)檢驗法,我們發現,檢驗的結果拒絕了隨機干擾項與模型中的解釋變量之間并不存在正交關系這一假設,也就是說,我們在前面所設定的面板數據模型,應具體屬于固定影響面板數據模型。

表2 豪斯曼檢驗基本結果

確定了面板數據模型的具體形式之后,就可以結合相關的樣本數據,對新農合對我國農民食物消費支出水平所產生的影響進行回歸分析。由于在現實中,受文化、自然條件、區位差異等因素的影響,代表各省 (自治區、直轄市)的橫截面個體之間的隨機干擾項的方差可能會出現顯著的不一致性,如果直接對模型展開回歸,就會導致回歸的結果出現偏誤。因此,為了能夠避免這一問題出現,我們在回歸的過程中采用了懷特截面方法。在此基礎上,通過進一步地應用廣義最小二乘法 (GLS),得到了如下回歸結果:

表3 主要回歸結果

其中,模型的整體R2達到0.985,調整后的R2達到0.983,說明模型的整體擬合情況非常好。從回歸結果中各解釋變量的具體系數及其顯著性上來看,首先,農民人均純收入前面的系數不僅表現為正,而且通過了顯著性檢驗,說明隨著農民收入水平的提升,農民食物消費支出水平也會隨之提高。這與我們前面的基本判斷和描述相一致。農民人均收入平方前面的系數不僅表現為負,而且也通過了顯著性檢驗,說明隨著自身收入水平的提升,農民食物消費支出占收入的比重會出現遞減的趨勢,與恩格爾定律的基本內涵相一致。其次,農民人均撫養比前面的系數雖表現為負,但沒有通過顯著性檢驗,說明隨著人口撫養負擔的加重,農民人均食物消費支出的水平并沒有相應提升,這與我們前面的基本判斷并非一致。究其原因,可能是由于新農合的實施,促進了人口撫養比較高的農民家庭在醫療、保健等方面的消費支出水平的大幅提高。而農村居民價格指數前面的系數,則不僅在數值上表現為正,而且也通過了顯著性檢驗,說明隨著食物價格水平的升高、通貨膨脹的加劇,農民群眾會降低當期的食物消費水平。再次,從東、中、西三個地區來看,代表東部地區和西部地區的虛擬變量前面的系數雖表現為負,但均未通過顯著性檢驗;代表中部地區的虛擬變量前面的系數不僅表現為正,而且通過了顯著性檢驗。這說明在當前,與東部和西部地區相比,中部地區的廣大農民群眾具有著更高的食物消費需求水平。最后,我們最為關心的代表新農合是否實施的虛擬變量前面的系數不僅表現為正,而且通過了顯著性檢驗,說明新農合的實施確實在一定程度上降低了廣大農民群眾未來的不確定性,顯著地促進了我國廣大農民群眾食物消費支出水平的提升。而代表新養老是否實施的虛擬變量前面的系數,雖然表現為正,但并未通過顯著性檢驗,說明新養老的實施,并沒有在促進農民食物消費支出水平的提升方面發揮作用。

小 結

綜合經驗上的判斷和以31個省 (自治區、直轄市)2001年-2012年的面板數據為基礎所展開的實證研究的結果表明,作為社會主義新農村建設的主要任務之一的新農合的實施,不僅促進了我國廣大農民群眾醫療消費支出水平的提高,而且由于在一定程度上降低了廣大農民群眾對于未來的不確定性,因而也促進了廣大農民群眾食物消費支出水平的提高。因此,為了促進廣大農民群眾消費支出水平不斷提升,順利實現全面建成小康社會這一宏偉目標,在今后全面發展農村經濟、加快促進農民收入水平不斷提高的過程中,各地區應該進一步推進新農合制度在廣大農村地區的全面落實,并努力解決制約農民參加新農合的各種體制和機制障礙。與此同時,本文的實證研究結果還表明,與東部地區和西部地區的廣大農民群眾相比,中部農村地區的農民群眾具有著更高的食物消費需求水平。因此,通過加快推進中部地區的發展,以努力形成中部地區新的增長極為契機來促進中部地區廣大農民群眾收入水平的提升,并借此促進中部地區廣大農民群眾食物消費支出水平的提高,改善中部地區廣大農民群眾的營養健康狀況,在當前也是黨和國家應該重點關注和解決的一個問題。

〔1〕王宏偉.中國農村居民消費的基本趨勢及制約農民消費行為的基本因素分析〔J〕.管理世界,2000,(4).

〔2〕周建.中國農村居民預防性儲蓄行為分析〔J〕.統計研究,2005,(9).

〔3〕汪偉.中國居民儲蓄率的決定因素——基于1995-2005年省際動態面板數據的分析〔J〕.財經研究,2008,(2).

〔4〕楊霞.我國農村居民預防性儲蓄行為研究〔J〕.大眾商務,2010,(6).

〔5〕欒大鵬,歐陽日輝.新型農村合作醫療對我國農民消費的影響研究〔J〕.人口與經濟,2012,(2).

〔6〕萬廣華,史清華,湯樹梅.轉型經濟中農戶儲蓄行為:中國農村的實證研究〔J〕.經濟研究,2003,(5).

〔7〕王宇鵬.人口老齡化對中國城鎮居民消費行為的影響研究〔J〕.中國人口科學,2011,(1).

〔8〕欒大鵬,歐陽日輝.生產要素內部投入結構與中國經濟增長〔J〕.世界經濟,2012,(6).