我國農民財產性收入的特點及影響因素研究

譚銀清 王 釗 陳益芳

財產性收入是我國農民收入的重要組成部分。近年來,農民財產性收入引起了政府決策者的高度關注。2007年10月,黨在十七大報告中首次提出了“創造條件讓更多群眾擁有財產性收入”;2008年中央1號文件再次提出:“進一步明確農民家庭財產的法律地位,保障農民對集體財產的收益權,創造條件讓更多農民獲得財產性收入”;2013年中國共產黨在十八屆三中全會中再次強調“賦予農民更多財產權利”。

在我國,農民財產性收入一直是農民收入構成中的一塊短板。增加農民財產性收入,不但有利于提高農民收入水平,實現農民長效增收;同時也有利于藏富于民,實現社會和諧穩定。

一、我國農民財產性收入的特征

1.增速較快但水平較低

2000年,我國農民純收入人均2253.40元,其中,財產性收入45元;2011年,農民人均純收入6977.30元,其中,財產性收入228.60元。農民人均純收入12年間增長了4723.90元,年均增長393.66元,年均增速9.9%;農民財產性收入同期增加了183.60元,年均增長15.3元,年均增速14.5%。相對而言,農民財產性收入增長速度雖然較快,但農民財產性收入無論是絕對數量還是相對數量都水平極低。2011年,我國農民家庭經營收入3222元,在農民收入構成中占46.18%;工資性收入2963.40元,在農民收入構成中占42.47%;轉移性收入563.30元,在農民收入構成中占8.07%;而農民財產性收入僅有228.60元,僅占農民收入構成的3.28%。

2.城鄉差距大,地區差異顯著

我國農民財產性收入還呈現出明顯的城鄉差距和地區差距。2011年,我國城鎮居民財產性收入人均690元,約為同期農村居民的3倍。分地區看,2011年我國東部地區、中部地區、西部地區、東北地區農民財產性收入分別為407.24元、111.03元、137.29元和407.14元,東部地區明顯高于中、西部地區。

3.農民內部不同收入水平之間差距較大

若將農村居民按收入水平由低到高分為五等份,2011年收入水平最低的低收入組農戶的財產性收入人均49.6元,而收入最高的高收入組農戶的財產性收入人均791.7元,約為低收入戶的20倍。不同收入水平之間農民財產性收入差距較大,結構性矛盾較為突出。

二、我國農民財產性收入影響因素實證研究

(一)文獻回顧

財產性收入是指家庭向其他機構單位提供資金或有形非生產性資產而獲得的收入,“大體相當于一個租金的概念”。〔1〕農民財產性收入在統計上主要包括利息收入、股息收入、租金收入、出讓特許權收入、集體財產收入和其他財產收入。需要特別指出的是,農民出租生產性固定資產所得到的租金不計入財產性收入。

近年來,學者們從不同的角度對農民財產性收入較低的原因進行了探討。收入并不是一個孤立事件,而是受制于諸多因素的一連串事件。農民在其收入扣除生活消費支出后若有剩余,便可能用于擴充財產,獲得財產性收入。農民收入主要來自于國民收入的初次分配。但是在我國的國民收入分配體系中,個人和勞動要素往往被置于相對次要的地位,國民財富更多地是流向政府和企業,居民收入長期以來增長乏力。因此,國民收入分配制度的不合理是導致我國農民財產性收入增長緩慢的重要原因。〔2〕

當然,農民擁有了較高收入并不一定就能增加財產性收入。財產性收入相對于農民其他收入來源有其特殊性。財產只有通過市場進行交易才能帶來增值變為財產性收入。〔4〕我國農村整體上市場化水平較低,且區域間差距較大,阻礙了我國農民財產性收入的增長〔5〕。同時,金融產品是實現財產性收入的重要載體。但金融產品的流通與運營不但需要完善的金融市場〔6〕,對運營者的個人素質也有較高要求〔7〕。我國農村不但金融市場比較落后,而且農民素質也相對低下,這使得我國農民財產性收入的來源相對狹窄。

從直觀上看,我國農民似乎擁有豐富的財產資源。根據國土資源部土地規劃司的數據,我國農民的宅基地、園地、林地再加上農村鄉鎮企業用地,共有兩億多畝,差不多占到我國建設用地規劃總量的一半。但是,由于受到產權制度的制約以及區位因素的影響,農民的這些財產很難轉變為財產性收入。〔8〕

就已有成果來看,現有的研究主要以定性研究為主,定量研究較少。因此,以往的研究很難回答各個變量對農民財產性收入影響的方向和大小。本文擬采用2000年至2011年我國29省市的相關統計數據對我國農民財產性收入的影響因素進行實證研究。

(二)模型與估計方法

1.指標選取和數據說明

根據以往的研究成果,本文將選取以下指標變量進行計量分析:

(1)農民財產性收入 (單位:元,模型中用property表示):指農村住戶的私有資金以儲蓄、信貸、入股等方式取得的利息、股金、紅利收入,以及農村住戶的私有財產 (如房屋)以出租方式取得的租金收入,還包括從集體得到的集體公共財產的財產性收入等。

(2)農民人均儲蓄 (單位:元,模型中用savings表示):指農村居民人均儲蓄額的年末統計數。

(3)農民人均住房價值 (單位:元,模型中用hv表示):等于農民人均住房面積乘以單位面積價值。

(4)農民人均土地面積 (單位:畝,模型中用land表示):等于各地區土地面積除以相應年末農村人口統計數。

(5)金融服務水平 (單位:%,模型中用service表示):用各地區金融業從業人員占就業人員總體的比重表示。

(6)農民人均受教育程度 (單位:年,模型中用education表示):采用各個文化層次的受教育年限 (其中文盲、半文盲記為1年,小學6年,初中9年,高中、中專12年,大專以上16年)乘以鄉村地區15歲以上各文化程度人口比重。

以上數據第 (2)項來自《中國金融統計年鑒》,第 (6)項來自《中國人口和就業統計年鑒》,其余4項均來自《中國統計年鑒》。

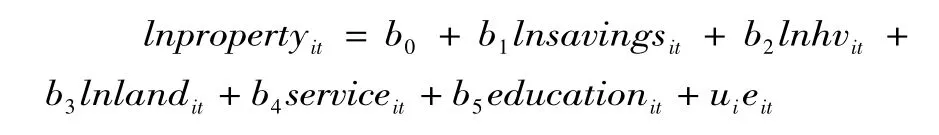

2.模型與估計方法。根據經驗及前人的學術成果,研究農民財產性收入與農民人均儲蓄、農民人均住房價值、農民人均土地面積、金融服務水平以及農民人均受教育程度之間的關系,考慮建立以下計量模型:

式中各變量腳標it均表示第i個地區,第t年;b0為模型截距項;其他的b1到b5為各解釋變量的回歸系數;μi表示各省的個體效應,在固定效應中ui,為常數;在隨機效應中ui服從N(0,σ2μ),e表示殘差,代表那些未被觀測到的因素。

面板數據包含了研究對象個體、指標和時間三個維度的信息,分析前要求對模型進行準確設定,如果模型設定錯誤,那么,計量結果就不可能揭示經濟現象的本質特征。通常面板數據通過F構造統計量確定模型形式。

上式中,S1表示混合效應模型的殘差平方和,S2表示固定效應模型的殘差平方和,N,K,T分別表示截面成員數量、解釋變量個數和時期數。該檢驗的原假設為模型應為混合效應模型,如果F統計量大于臨界值,則應選擇固定效應模型,反之則應選擇混合模型。固定效應模型又進一步可分為個體固定效應模型和個體隨機效應模型。為此,我們進行Hausman檢驗。該檢驗的原假設是:隨機影響模型中個體影響與解釋變量不相關,檢驗過程中所構造的統計量 (W)形式如下:

Hausman證明在原假設下,式 (2)給出的統計量w服從自由度為k的X2分布,k為模型中解釋變量的個數,若w統計量大于臨界值則應選擇個體固定效應模型,反之,則應選擇個體隨機效應模型。為了排除截面間異方差性和相關性,本文對個體固定效應模型和個體隨機效應模型分別采用廣義最小二乘法 (GLS)和可行的廣義最小二乘估計(FGLS)對模型參數進行估計。

Eviews軟件對面板數據模型的估計,主要通過pool對象和面板結構 (panel)兩個工作文件來實現。Pool對象一般適用于截面成員數量較少而時期較長的數據結構,側重于時間序列分析;面板結構適合成員較多但時期較短的數據結構,主要側重于截面分析。本文選取我國2000-2011年29個省、市、自治區的相關數據,數據結構具有典型的“寬而短”的結構特征,因此,Eviews6.0軟件進行估計時運用面板結構的工作文件來實現是較為合適的。

(三)實證結果分析

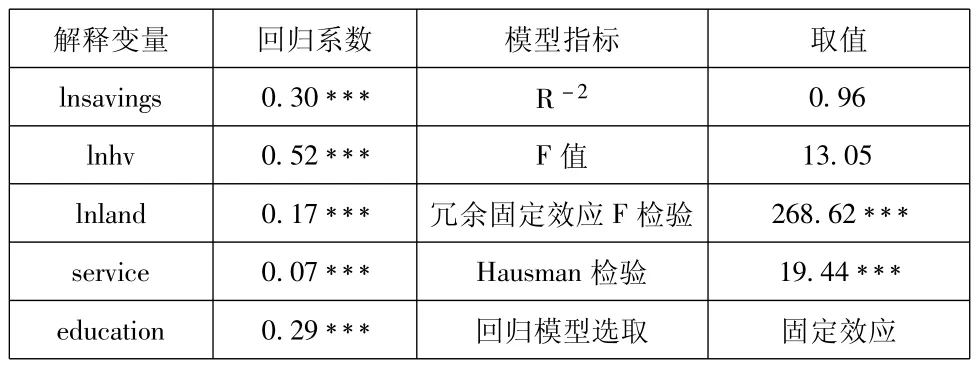

計量結果表明,模型冗余固定效應F檢驗值為268.62,大于臨界值13.05,在0.01的顯著性水平上顯著,故選擇固定效應模型;Housman檢驗W取值為19.44,具有顯著的統計學意義,因此,本文研究我國農民財產性收入的影響因素應該采用個體固定效應模型。同時,模型調整的 R2為0.96,各回歸系數均在0.01的顯著性水平上通過檢驗,表明各解釋變量選擇較為合理,能對因變量進行較好地解釋。

表1 各變量對農民財產性收入影響估計結果

1.農民住房對財產性收入的影響

5個解釋變量中,農民人均住房價值對財產性收入的回歸系數為0.52,影響最大,這表明,我國農民財產性收入增長主要來自于住房出租。近年來,尤其是在農業基礎設施相對落后,人地關系相對緊張的西部地區,由于農業收益相對較低,為了增加收入,農民紛紛外出務工,給部分城市和地區帶來了較大的租房需求。房租作為農民財產性收入的主要來源,也很好地解釋了我國農民財產性收入的內部差距和地區差距。因為,并不是所有農民的住房都能通過出租獲取租金,事實上,我國農村的大量房產是閑置的。只有那些區位較好,比如位于城郊或城中村的農民住房,才能得到較高的租金回報。尤其是在經濟較為發達的東部地區和東南沿海地區,由于那里農民工數量龐大,租房需求強烈,當地農民通過出租住房通常可以獲得豐厚的租金收入。

2.農民儲蓄對財產性收入的影響

農民人均儲蓄對財產性收入的回歸系數為0.30,雖然貢獻率比農民住房要低,但依然是我國農民財產性收入的第二大來源。目前,由于我國農村地區金融市場比較落后,金融產品相對缺乏,再加之農村社會保障水平還相對較低,農民儲蓄傾向相對較高,儲蓄成為農民理財的重要渠道。但是,儲蓄率取決于收入水平,農民只有在收入扣除消費支出之后若有剩余時才能儲蓄,因此,收入水平高的農民通過儲蓄得到的利息收入會比收入水平低的農民要高。這也在一定程度上解釋了農民財產性收入為什么在農民內部具有“高者越高,低者越低”的馬太效應。

3.土地對農民財產性收入的影響

我國農村土地資源豐富,土地似乎應該是農民財產性收入的主要來源。但回歸結果表明,土地對農民財產性收入的影響較小,貢獻率僅有0.17。農村土地獲取財產性收入主要有兩種形式:土地征用和土地承包經營權流轉。農民土地被征用可以獲得一定的補償,從而增加家庭的財產性收入,但并不是所有的農地都有征用價值。那些區位較好,商業價值較高的城郊土地容易被征用,農民可能會得到一份可觀的經濟補償。但是,那些區位較差、沒有什么商業價值的土地,撂荒的現象卻越來越普遍。同時,也并不是所有被征地的農民都能獲得滿意的賠償。由于我國土地產權制度不清,一些地方政府強制征地、損害農民利益的事情時有發生,農民往往并不能分享到被征土地的增值收益。近年來,隨著農村經營體制改革的深入,農民通過土地承包經營權流轉也能帶來一定的財產性收入。但是,我國農村土地流轉水平很低,且地區差異較大。中國人民大學鄭風田教授研究表明:“我國不同地區土地流轉的比重差別很大,大都市上海、北京最高,分別達59.3%、46.3%;而浙江、重慶、江蘇分別是38.9%、36.2%、34.2%,屬于第二梯隊;第三梯隊的湖南為21.4%;第四梯隊的湖北、安徽、江西、河南分別為:14.6%、14.2%、13.76%、13.39%,而第五梯隊的山西為5.77%”。〔9〕因此,總體來看,土地對農民財產性收入的貢獻極為有限。

4.金融服務水平對農民財產性收入的影響

實證研究表明,“金融服務水平”這一變量對農民財產性收入的回歸系數僅為0.07,影響最小。金融是農民財產權利充分實現的基礎,是農民獲得發展權的關鍵,農村金融是現代農村經濟的核心。但是,我國目前的金融體制與我國農村經濟很不協調,農村金融服務水平相當低下,嚴重阻礙了農民財產性收入的實現。相對于城市,我國農村金融網點較少,適合農民的金融產品較為缺乏。更重要的是,長期以來,我國農民的耕地承包權、林地承包權、宅基地使用權是不能抵押的,大大限制了農民的融資能力。其實,即便能夠抵押,由于在大多數農村地區,這些抵押品變現能力很差,金融機構也不愿意提供相應服務。

5.受教育程度對農民財產性收入的影響

農民人均受教育程度對農民財產性收入的回歸系數為0.29(表1),僅次于農民儲蓄對財產性收入的影響,表明農民教育資本對其財產性收入的貢獻較大。受教育程度對農民財產性收入的影響可能主要源于兩個方面的原因:一是具有較高文化水平的農民往往總體收入較高,因而更有能力擴充財產獲得財產性收入。據2012年《中國住戶調查年鑒》統計,2011年,我國在農村低收入組中,具有初中以上文化水平的農民只占56.4%;而在高收入組中,初中以上文化水平的農民卻占到了73.6%。二是因為操作股票、債券等金融產品需要較高的分析技術和決策能力,對文化素質的要求相對較高。

三、結論及建議

增加農民財產性收入有利于提高農民收入水平,擴大農村內需,促進農村穩定和發展。本文研究表明,我國農民財產性收入水平較低,主要是由于我國農民收入總體水平較低、農村金融市場比較落后、農民財產性收入來源比較單一等原因所致。因此,我們認為,為增加農民農民財產性收入,政府主要應該從以下幾個方面采取措施:

1.需要千方百計、不遺余力地提高農民收入水平,實現農民長效增收。農民只有收入水平提高了才有能力擴充財產,提高財產性收入,從而實現收入—資產—財產性收入—收入的良性循環。

2.必須努力提高農村的金融服務水平。由于我國農村住戶居住相對分散,農民的貸款額度通常較小,金融機構為農民服務的成本較高;同時,由于信息不對稱,也增加了金融機構的資金風險;再加上由于區位等原因,農民的很多資產事實上很難變現。因此,農民很難享受到“正規金融機構”提供的服務。提升我國農村金融服務水平,著名三農學者和踐行者李昌平先生提出了“內置金融”模式。所謂“內置金融”,主要是通過政策優先扶持小農組織起來,發展農民主體的村社本位的互助合作金融組織 (也稱草根金融組織),正規金融 (特別是政策性金融)機構再通過社區型農民互助合作金融組織 (間接)服務小農。這一模式能有效克服“正規金融”的不足,在實踐中效果較好,值得借鑒。

3.必須從根本上確認和保護農民財產權利。只有產權得以確認和保護的財產才可能通過交換帶來財產性收入。我國長期以來涉及到農民耕地、林地、宅基地等多項財產的產權制度模糊不清,以至于農民財產屢遭侵犯,因此產生的農民上訪、上告事件時有發生,嚴重影響了農村的穩定和發展。不過,令人可喜的是,18屆三中全會提出了“農地入市”、“賦予農民承包經營權抵押、擔保權能”等決議,這使農民土地變為“能下蛋的母雞”,給農民帶來更多財產性收入增添了更多希望。

〔1〕高敏雪,王丹丹.“群眾”所擁有的財產性收入〔J〕.中國統計,2008,(1).

〔2〕楊婭婕.對提高我國居民財產性收入問題的思考〔J〕.經濟問題探索,2011,(1).

〔3〕周其仁.增加中國農民家庭的財產性收入〔J〕.農村金融研究,2009,(11).

〔4〕曾康霖,范俏燕.論財產性收入與擴大內需〔J〕.經濟學動態,2009,(9).

〔5〕陳益芳,王志章,譚銀清.增加我國農民財產性收入的障礙因素及其解決途徑〔J〕.沈陽農業大學學報 (社會科學版),2012,(5).

〔6〕丁俊峰.群眾財產性收入增加的金融視角〔J〕.農村金融研究,2007,(12).

〔7〕張乃文.我國農民財產性收入現狀及原因探析〔J〕.農業經濟,2010,(4).

〔8〕周其仁.增加中國農民家庭的財產性收入〔J〕.農村金融研究,2009,(11).

〔9〕鄭風田.誰適合發展家庭農場〔J〕.中國經濟周刊,2013,(7).