碎玉軒藏玉筆記(六)

范源

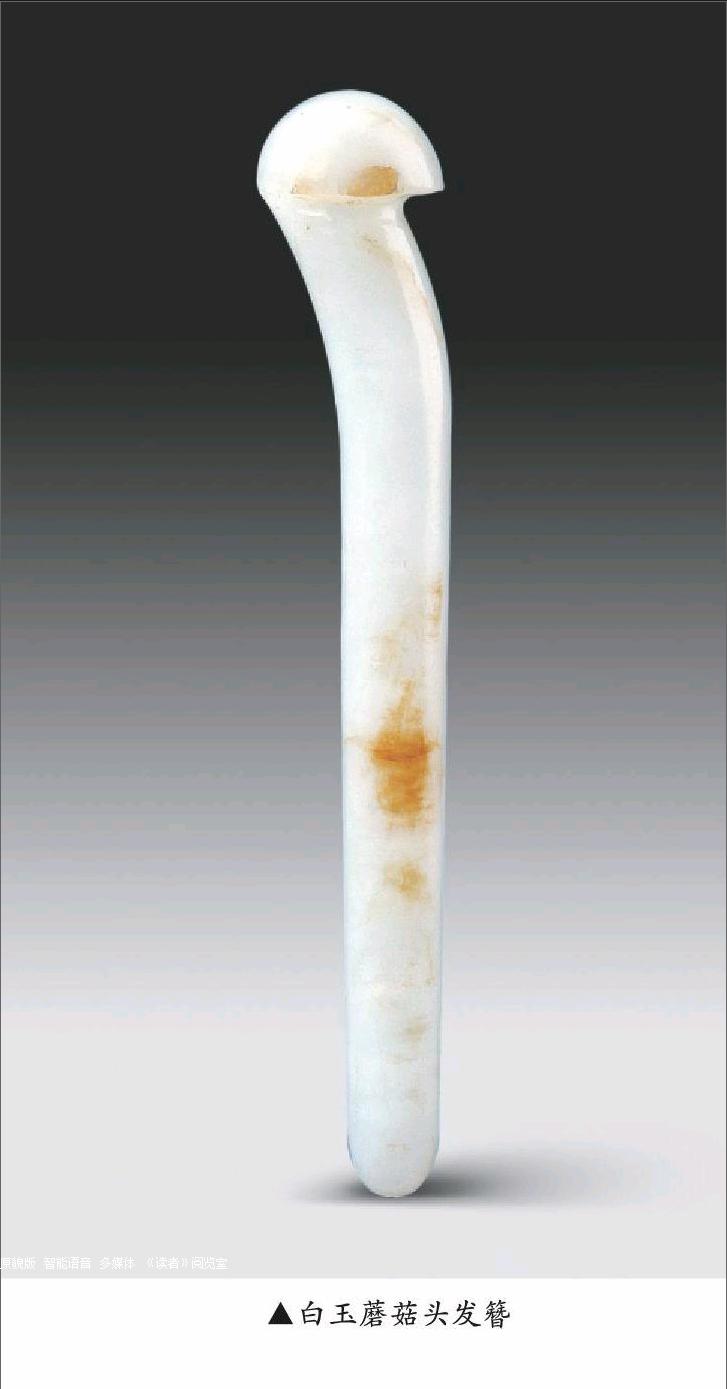

白玉蘑菇頭發簪,和田白玉質,明代。長8.3厘米。

剛開始走上收藏之路的朋友可能都深有體會,經常是這個好收藏這個、那個好又收藏那個,最后一樣都不精。因此,收藏應選擇一個方向、一個品種去收藏,不能面面俱到。收藏玉器也同理,因為玉器也有很多小類,專攻一類也不錯,如有一位玉友說他最喜歡收藏玉器上面帶字的。我呢,出于興趣收藏了不少玉簪。一次,我請教玉器專家古方先生,問收藏玉簪有無價值,他非常肯定地告訴我,收藏玉簪當然很有價值,如果種類收全了,還有研究價值。聽到這番話后不久,我就看到了這支蘑菇頭發簪。

蘑菇頭發簪是明代典型的男用發簪。古時男子習束發、戴冠,發冠須用發簪固定在頭上。上海市打浦橋明代墓葬中就曾出土一支上刻螭紋、署名陸子剛的蘑菇頭簪;江西益蕃羅川王族墓也出土過一只鎏金銀發冠,是用兩根短簪左右固定的。

我的這支發簪說來也巧,是一次文物展銷會上的收獲。當時從庫房中拿出一些發飾出來售賣,如發簪、發箍。一般來說,清代的發簪比較常見,明代的則少,而這里竟然擺著兩支蘑菇頭,一支細短,一支粗稍長,均素面。細短的一支蘑菇頭較小,泛青,但玉質純凈,沒有雜質,價格較貴;粗長的一支蘑菇頭高聳,外表相當白,價格稍便宜,只是被兩只標簽裹住,看不清。經我的請求,店家撕掉了標簽,簪子全貌顯露出來。玉質為和田白玉,簪首和簪身帶姜黃沁,沁色從頭至尾順下來,故我估計是入土后沾土的一邊形成的。尤其那簪身的一大塊姜黃色,在白地的映襯下格外醒目,不知為何那么多人都沒有發現,或許是標簽擋住了那塊沁色,成全了我。

這支簪的玉質顯現出水波紋,有些藏友對其有些異議,認為可能不是和田玉。其實這一點我比較自信,一方面是和田籽玉的結構就有水波紋的類型,另一方面簪的造型、包漿等給予了可靠的佐證。為了找一點科學依據,我將簪子送到珠寶檢測站進行檢測,結果表明它的成分和結構屬于“和田軟玉類”,而不是古代使用的其他類玉石,如藍田玉、獨山玉、岫玉等,于是我的簪群中又增添了一件寶貝,這是我最高興的。

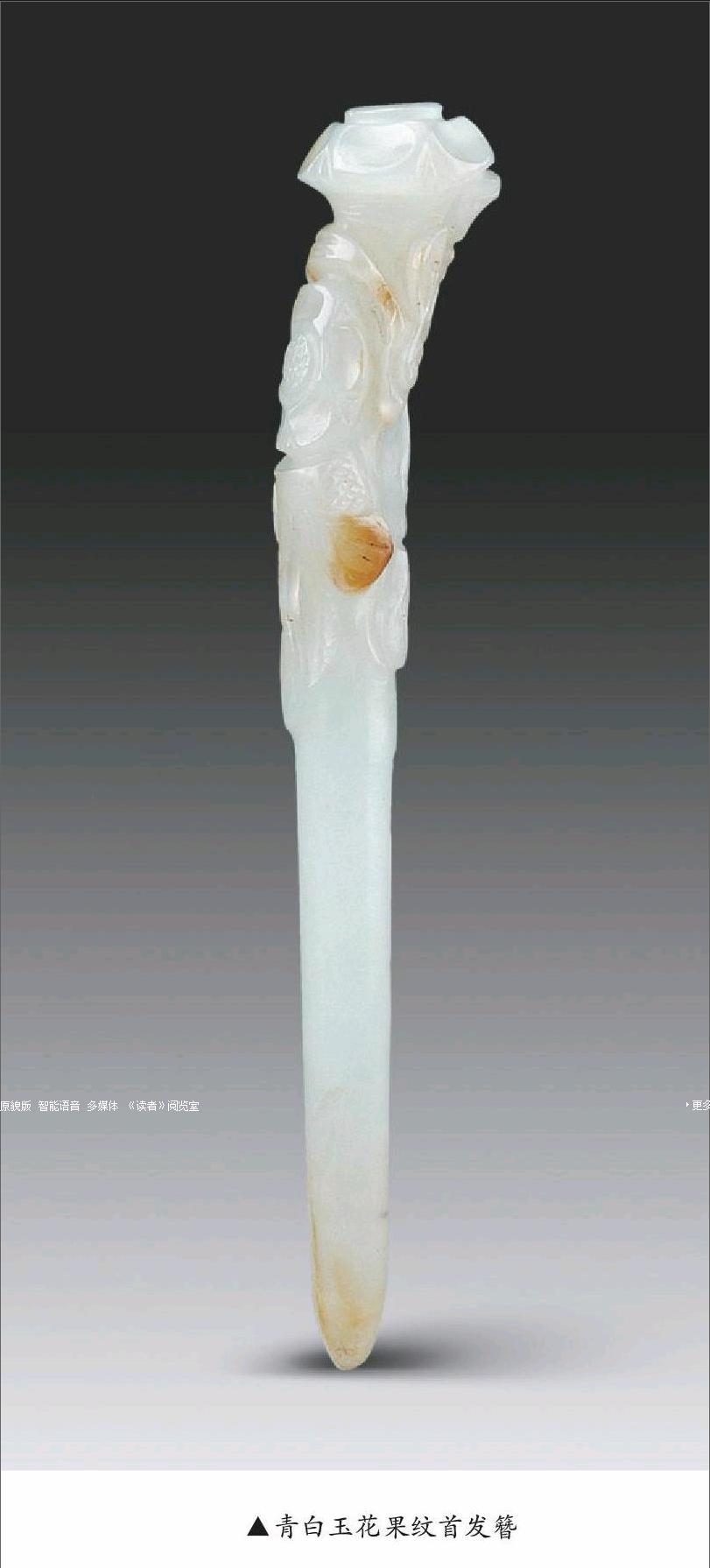

青白玉花果紋首發簪,和田青白玉質,明代,長9.4厘米。

寧波是一座美麗的城市,我到這座城市開會時不但游覽了著名的江南藏書樓“天一閣”,還抽空去逛了當地的古玩市場。在其中一家店里,店主脖子上掛著一塊圓圓的玉佩,他告訴我這塊佩如何如何古老,的確,上面布滿了黃沁,但沒上手看,我不敢妄作結論,再說我聽到他報的那個價格,無意再作深入的討論。我倒是對柜臺里的簪子發生了興趣。

變形的蘑菇頭——花瓣下垂——一朵開放得有點過的花,形如高山杜鵑。不僅僅是簪頭,向下延伸,還有豐滿的果實與之相伴……整個花紋占據了簪長的三分之一,工精,帶黃沁。

與我那支蘑菇頭的簪子相比,它顯得稍細,尤其簪尾比較尖,之后有的玉友認為固定發冠應為長簪,短的一定是斷過重磨的。我請楊震華老師來釋疑解惑,她說簪子符合“一口氣、一張皮”的標準,因此并沒有經過改造加工。那為什么發簪比較短?我從一幅明代金發冠的圖片中找到了答案:用于固定發冠的短發簪,有時是一支,有時是一對。使用對簪時,從發髻左右兩側分別將發簪插入發冠的孔中,簪首左右對稱,既美觀又方便,而長發簪進入發髻后要穿過兩個孔,極易折斷。

再說什么是“一口氣、一張皮”。這是指玉器包漿所具有的一致性,即玉器任何部位的老舊氣、油潤度、風格造型、工藝看上去都是那么統一,毫不做作。如果不是同時代的工匠制作,玉器就會在某個地方或某個方面露出那么一點點生硬或破綻,暴露出它的實際制作年代。但是,聽說現在仿制的水平也特別高,一些仿宋元、明清件的神韻也似乎有那么一點點,但又不是那么“大開門”,往往讓人難以辨別。當然最簡單的辦法,是一概否定,大部分鑒寶專家也是這么做的。而民間藏寶者卻不認同,他們吃過虧、上過當,經過市場的風浪,因此往往愿意相信自己的眼力。我常常游走在這兩者之間,兼收并蓄。此刻,見到這支精致的玉簪,我雖然心存疑惑,但自信卻最后占據了上風,我帶著這件寶貝離開了這個曾經的大戶人家……