受益油品標準先行

文/張文華 林榮興

借助標準升級實現油品質量提升,對控制機動車污染物排放有重要意義。2013年,國家標準化管理委員會發布第五階段車用汽油和車用柴油國家標準——GB 17930-2013《車用汽油》和GB 19147-2013《車用柴油(Ⅴ)》。根據規定,2018年1月1日起全國范圍內將供應第五階段車用汽油和車用柴油。目前,北京、上海等城市已率先向市場供應符合國Ⅴ排放標準的車用汽柴油。

國Ⅴ油品更嚴苛

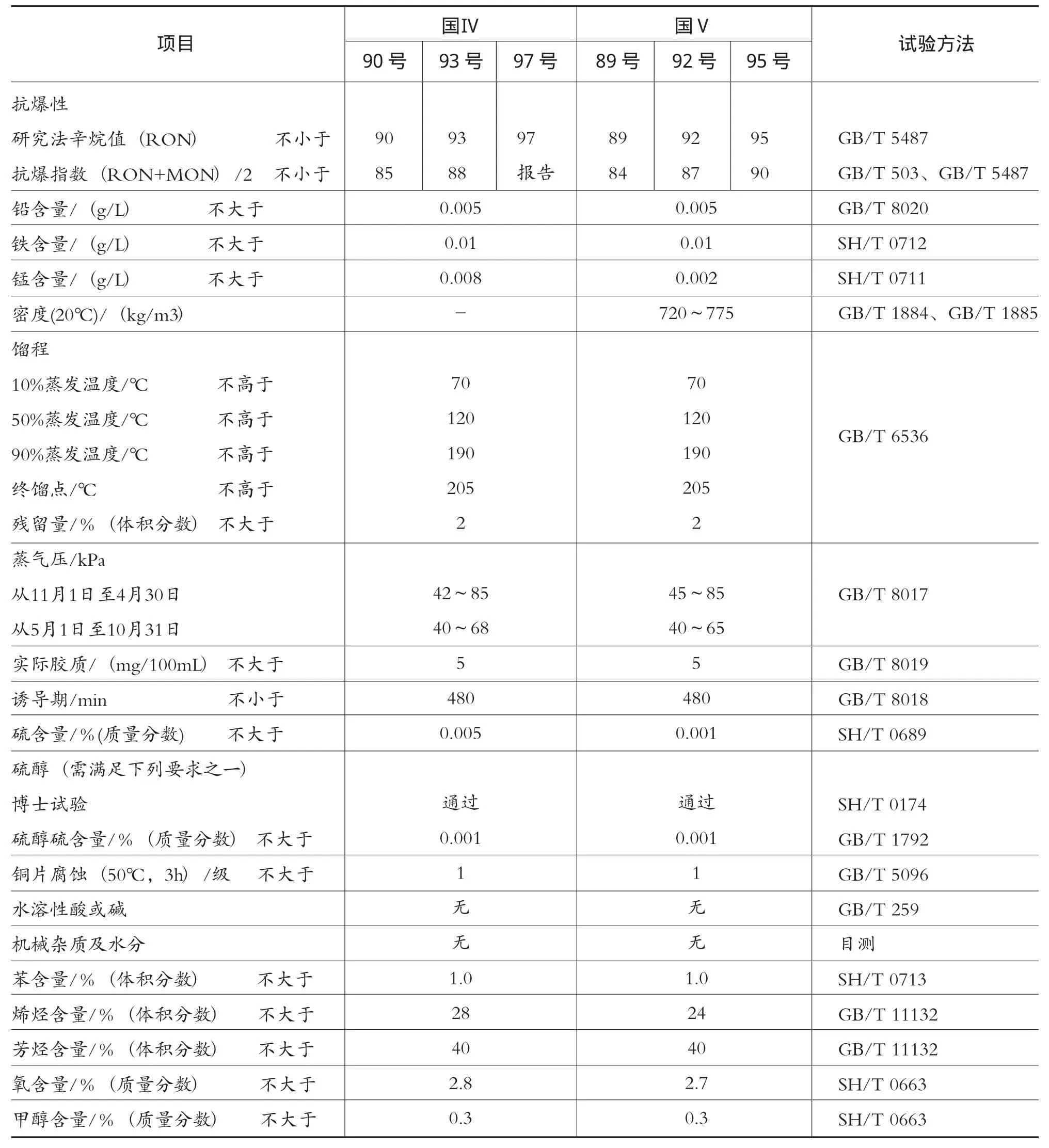

和國Ⅳ油品相比,國Ⅴ油品在指標上有更嚴苛的要求。

以車用汽油為例,國Ⅴ車用汽油對硫含量、烯烴含量、添加劑等指標有嚴格規定。主要表現在以下幾個方面:之前車用汽油按研究法辛烷值分為90號、93號和97號3個牌號,國Ⅴ車用汽油分為89號、92號、95號,同時在標準附錄中增加98號車用汽油的指標要求;國Ⅴ車用汽油中所使用的添加劑應無公認的有害作用,并按推薦的適宜用量使用;國Ⅴ車用汽油的硫含量要求從“不大于50 mg/kg”修改為“不大于10 mg/kg”;國Ⅴ車用汽油的烯烴含量要求從國Ⅳ“不大于28%”修改為“不大于24%”;國Ⅴ車用汽油的錳含量要求從國Ⅲ“不大于0.016 g/L”、國Ⅳ“不大于0.008 g/L”修改為“不大于0.002 g/L”;國Ⅴ車用汽油增加了密度控制。

控制硫含量是共同趨勢

目前,機動車控制污染物排放的主要手段是安裝催化轉化器。汽油車用催化轉化器中催化劑的主要成分為鉑、鈀、銠等貴金屬元素。涂層材料主要為擬薄水鋁石添加儲氧材料(如鈰鋯固溶體等)構成。根據已有的研究經驗,催化轉化器的劣化主要是由于在熱氣流的沖刷下導致的催化劑比表面積(BET)下降造成的失效,以及在機油和汽油中的磷、硫等元素的作用下,生成磷酸鹽、硫酸鹽等物質占據催化劑的活性位導致催化劑中毒失效。

表1 國Ⅴ汽油和國Ⅳ汽油的比較

因此,各國(地區)在油品標準的升級中,對硫含量的控制是共同的趨勢。歐盟從1993年開始實施第Ⅰ階段的排放標準,相對應的油品硫含量為不大于1 000 mg/kg,至2009年實施的第Ⅴ階段排放標準,相對應的油品硫含量降至10 mg/kg以下。日本于2008年起,汽油的硫含量小于10 mg/kg;韓國和中國臺灣達到這個要求是在2010年,中國香港則是在2009年。我國的國Ⅴ油品對硫含量同樣控制在10 mg/kg以下,達到國際現行油品標準的最高水平,進入無硫燃料階段。

美國AQIPR(空氣質量改善研究規劃)研究表明:若將汽油中的硫含量從450 mg/kg降低到50 mg/kg,機動車尾氣中的氮氧化合物(NOx)排放平均減少8%,一氧化碳(CO)排放減少19%,碳氫化合物(HC)排放減少18%,有毒物排放減少10%。

另外,國Ⅴ車用汽油標準中辛烷值的變化是最具爭議的變化之一。按照國際慣例,汽油的抗爆震燃燒性能由辛烷值和抗爆指數表示,抗爆性和燃燒過程有關。之前有觀點認為,汽油的辛烷值不僅對是否發生爆燃有影響,而且對發動機的動力性、經濟性、排放性也有影響。

但是,日前由上海市環保局組織,上海市機動車檢測中心牽頭,聯合了上海大眾、上海通用、上海汽車、同濟大學和中國石化等單位,就國Ⅴ油品與車輛的適配性進行了細致的考察。從目前實驗數據看,降低一個單位的辛烷值,對車輛的動力性、經濟性等性能沒有影響。同樣的試驗也在一些油品生產商和汽車生產商中進行,結論基本一致。

兩種觀點各有依據,這個問題至今仍無定論。

功能性添加劑MMT被限

為了保證汽油的某些質量,汽油中可以添加一些功能性添加劑,如辛烷值改進劑、清凈分散劑、電導率改進劑等。

辛烷值改進劑中的金屬添加劑,如甲基環戊二烯三羰基錳(MMT)等,在燃燒條件下分解為活性氧化錳的微粒,由于其表面的作用,破壞了機動車發動機中已生成的過氧化物,導致焰前反應中過氧化物的濃度降低,同時有選擇地中斷一部分鏈反應,從而阻礙自動著火,減緩了釋出能量的速度,使燃料的抗爆性提高。

目前,MMT在美國等發達國家被限制使用,它會堵塞機動車零部件、加速機動車老化,并危害人體健康、污染環境。此次國Ⅴ車用汽油標準制定過程中,對錳含量進行了嚴格控制,要求“不大于0.002 g/L”。一般認為,當錳的加入量在0.002 g/L以下時,油品的辛烷值還不夠提升一個單位,所以從經濟成本等方面考慮都不值得添加MMT。此次國Ⅴ標準中對錳含量控制也是參照國外標準的通常做法。

現階段,我國油品的生產主要由中石化、中石油和中海油等大型企業完成。這些企業也擔負起油品升級的使命,如圖1所示,隨著裝置結構的不斷調整,中石化汽油調和組分中催化裂化汽油總比例呈逐年下降態勢。

國Ⅴ排放標準和第五階段油品標準的實施,在降低機動車排放污染的同時,也帶動機動車新能源、新技術的開發和應用。在政府相關部門的推動下,在機動車生產商和油品生產商的共同協作下,未來城市的空氣污染問題必將得到控制和治理,還我們一片潔凈的藍天。