紅色延安 綠色盡染

劉忠

當年看過延安紀錄片的人印象深刻,延安到處是荒山禿嶺。90年代,延安開始治理延河流域,一外國專家在考察時曾說,這是片不適宜人居的地方。1997年6月30日,我作為延安日報的記者,陪同一名荷蘭記者從吳起經志丹、安塞到延安,那一年天旱,一路上不要說綠樹,連草也不見幾棵。那位記者感嘆地說,人說延安荒涼,沒想到會荒涼到如此程度,只見黃土,不見綠色。

延安屬于黃土高原,溝壑縱橫,川地、原地很少。過去,靠大量開墾荒地維持生計。此后形成惡性循環,越墾越荒,越荒越墾。上世紀七十年代前后,農民靠大量返銷糧過日子。

改革開放后,延安也發生了巨大變化,溫飽問題基本解決。但是,還有大量貧困人口。九十年代中期,呉起縣委在經過大量調查研究后,先后推出退耕還林、封山禁牧的措施。經過幾年的努力,植被有所恢復。朱镕基總理第一次來延安,明確提出退耕還林的指示,要延安將大量山坡地退耕,還林還草,控制水土流失。延安市委、市政府認真貫徹落實總理指示,從開始退耕還林還草,到最后封山禁牧。經過十幾年的努力,延安全市的植被明顯恢復。現在,無論你走到哪里,裸露的荒山已經基本不見。當年的荒山已經被林草的綠色覆蓋。退耕還林還草引起種植業的革命。延安屬于蘋果最佳種植區域。于是,在洛川的帶動下,全市掀起了栽植蘋果的熱潮。開始是南部原區縣,后來是北部山區,到目前為止,僅洛川一縣就種有蘋果五十多萬畝。去年,全市蘋果總產達到244萬噸。因為蘋果質量好,除銷往全國外,還銷往東南亞和歐洲幾十個國家,成為延安農民的一大支柱產業。此外,棚栽業、養殖業等也迅速發展起來,成為延安農民新的致富門路。

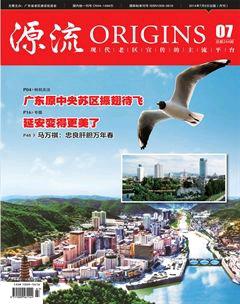

上世紀八十年代前,延安城市周圍也都是荒山。各級黨委和政府雖然年年動員全市植樹造林,各級干部也層層帶頭植樹。但是,年年植樹不見樹,年年造林不見林。實行退耕還林后,各級黨委和政府認真總結過去植樹造林的經驗教訓,不斷探索綠化荒山荒坡的科學技術和管理辦法,使得退耕還林還草的工作不斷取得新的進展。如今,延安四周的荒山已經披上了綠裝。站在延安的最高處,四面望去,滿眼綠色,再沒有舊模樣。延安城被寶塔山、鳳凰山、清涼山三山環繞,春、夏、秋三季,滿山是綠的樹,五顏六色的花。即使是冬季,也不是裸露的黃土,松樹、柏樹等常青樹也遍布三山。(延安日報記者劉陽供圖)endprint