君子風情安昌鎮

撰文/廿四

君子風情安昌鎮

撰文/廿四

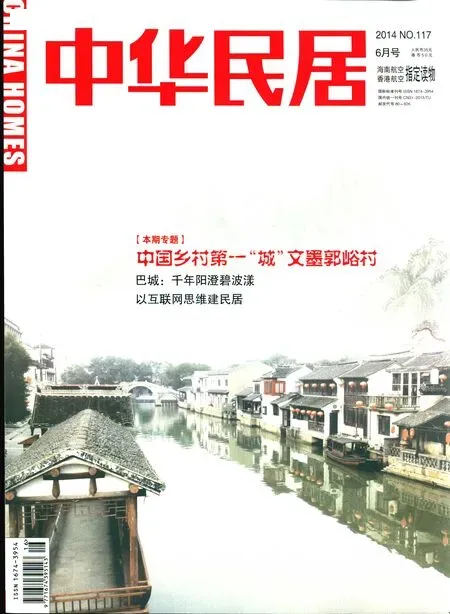

如果說北方是一壺濃烈的美酒,容易讓人上癮,那么江南的情調便是一叢淡雅的君子蘭,使人忍不住親近。而江南里的江南,當屬自有風情的安昌老鎮,在那里,有枕河的人家,搖櫓的漁翁,婉轉迂回的水道,還有粉墻黛瓦下浣洗著衣裙的少女,每一幅慢節奏的場景,毋需剪接就能組成人間畫境的蒙太奇。

話說安昌

孩童時候總希望自己是仗劍的俠客,坐在烏篷船頭,后面是帶著斗笠的漁家,任由他生著水銹的手輕輕搖著槳兒,好撥弄水鄉,后來,“成長牌”的鬧鈴吵醒了我的幼稚,終于明白游俠兒不過是活在書里的三個字,于是,我的腦海里就空剩了搖曳的江南烏篷船。

白居易是偏愛江南的,否則不會有那首《憶江南》,于我而言,又篤愛嫻靜淡雅的老鎮,于是再也沒有余光可以關注安昌之外了。

一如智者的安昌坐落在浙江省紹興市柯橋區的北部,凝固的高速河流杭甬線繞鎮而過,距鐵鳥起落的蕭山國際機場不過10公里,一直以來,當地憑借經濟富庶、文化昌盛而倍受青睞,如今它又有了別的身份,是中國歷史文化名鎮、CCTV中國魅力名鎮、浙東著名的水鄉古鎮,中國師爺文化之鄉。

這里有必要提一下師爺文化之鄉,世人只知紹興出師爺,但卻不知道紹興師爺又多出于安昌,如今,古樸的安昌老鎮還特意興建有師爺館,儼然已經成為了師爺文化的“巨擘”。

古鎮安昌歷史悠久,早在四千多年前,越地先民就在安昌繁衍生活,山川記載始于“大禹三過家門而不入”的感人事跡,兩周時期已有先民聚居落腳,到了唐乾寧三年(即公元896年)越王錢镠奉唐王之命平董昌之亂,因名其鄉為安昌。歷史上的安昌曾經是商品經濟發達、貿易地位顯赫的越北大市重鎮,數百年來商賈云集,百業興旺,在紹興當地歷來就有“金柯橋,銀安昌”的說法,在水運業相對鼎盛的時期,安昌鎮是浙東航運線上的主要商埠碼頭。抗日前夕尚有商號933家,為紹興城外市鎮之最。改革開放以來,古鎮保護開發建設工作積極展開,整個紹興市僅有安昌、柯橋、東浦三個古鎮是第一批被列入省級歷史文化名鎮的成員,而其中列入國家歷史文化名鎮的就只有安昌古鎮了。

風情安昌

傳統特色的店鋪作坊,錯落有致的翻軒騎樓,粉墻黛瓦的臺門民居,曲折幽深的石板弄堂,風貌古樸迷人,甚至可以說是一幅典型的水鄉“清明上河圖”。這幅流動著的江南水畫都只在安昌的一個地方——老街。

安昌古鎮現存三里長的依河古街市,開市的年月遠在明弘治二年(1489年),河水的流動中,兩岸的人家不知道跟著腐蝕的磚塊換了多少輩,但是大概1.2平方公里的古鎮區卻近乎奇跡的完美留存。老街之上有老臺門104座,主要分官宦宅第、富商宅院、書香家院三類,每一類臺門都有自己的特色和故事,有的是關于清正廉潔,有的側重家庭興衰,有的甚至挖掘出過圣旨。走在安昌老街,那一座座古老的江南老臺門不由讓人浮想聯翩,若是買來一把折扇,便作了一場吟風弄月的仕子好夢。

歲月的轉輪不知游走了多少個正圓,但古鎮人家依然保持著傳統的生活習俗,處處都是魯迅筆下的鄉土風情。一年一度的“臘月風情節”揮灑出一幅幅喜慶祥和、古老淳樸的水鄉地方風情畫,幾千年的紹興民俗風情在這里展現得淋漓盡致:箍桶、竹編、打鐵、納鞋、挑花邊、紡棉花、搡年糕、裹粽子、灌臘腸、扯白糖等,使人真實領略古鎮人迎接新年的熱鬧景象。此外,安昌的小橋也非常有特色,“拱、梁、亭”各式架構,千姿百態,古樸典雅,站在橋上,看著拱洞里穿梭往來的烏篷小船,不由想及老街“碧水貫街千萬居,彩虹跨河十七橋”的美譽。雖然古橋眾多,但其中最著名的是名為福祿、萬安、如意這三座橋,古鎮人家嫁女兒時,都要走全三橋,不曉得要陪伴多久,才有資格成為古鎮百姓一生大事的參與者。

古鎮安昌是一本老畫冊,把過去的歲月凝固成水鄉里的一縷縷漣漪,波動千年。淳樸的古鎮風貌,深厚的文化積淀,多姿的越地風情,安昌凡其種種,如今又作謙謙君子,撫掌相迎八方的朋友來此翻閱這本畫冊的千年意蘊……