阡陌有乾坤

撰文/文雨

阡陌有乾坤

撰文/文雨

煤炭、冶煉富庶了的郭峪,卻在禍福相依的“詔命”下,意外地經歷了明末戰爭的波及,由于常常受到草寇、官軍的關照,據記載,當時的損失已經不是慘重可以形容,人口“損失十之八九”,而活下來的又在戰戰兢兢中度過,“每日驚覺,晝不敢入戶造飯,腰系其食;夜不敢解衣歇臥,頭枕干糧。觀山望火,無一刻安然” 。于是,承載守護重任的郭峪城堡應運而生!

它作為一個避難自保的防御性城堡,從開工的正月十七日,到當年十一月十七日建成,竟只用了十個月的時間,對于當時的生產力而言,這是一個不打折扣的奇跡。城堡是東、北、西三向開門,墻面上坑坑洼洼,已經分辨不清某個洞具體屬于戰爭還是歲月,但都無差別地訴說著真實和蒼涼。背靠著莊嶺,城池當面對著樊溪,除卻三個大的城門,又在東南兩處開了兩個高低的水門,整座堡全用磚石砌成,四面周長有四百二十丈,高三丈六尺,闊一丈六尺,城頭列剁四百五十個,建敵樓十三個,供睡覺用的窩鋪十八座,而這些數據最后使這個防御機器的合圍面積疊加到了十八萬平方米的樣子。

穿門而入,走過一條并不十分平坦的路,弓形的長長甬道因為常年沒有陽光的溫暖,身上走出了一陣涼意。須臾的告別陽光后,忍不住回首,然后目光落在了轉角處翹著的木亭,那是曾在遠處眺望所見的角樓。向著雉堞的臉進發,一步步沿著城墻而行,建在角樓身體里的瞭望窗和射擊孔開始清晰,張牙舞爪地排列其上,這樣的東西有四座,另外又有敵樓六座相互呼應,儼然已是一座不動了的機器。

高處不勝寒不是絕對,鳥瞰郭峪的情致在不要仰脖的舒適之余,也體味得更加清楚。從外側看,這里的古堡與其它的城池并沒有什么區別,但是真正乾坤也因此而變得神秘了三分。在內側,它的下部根據地段的不同修成了一到三層的磚窯,因為這樣的形制,郭峪城堡又被形象地稱為了“蜂窩城”。處于最底端的窯洞大概不到三百口,越往上規模越小,數量也因之遞減。

小窯的上部是城頭的巡邏馬道,自是用來跑馬巡邏,查看敵情。女墻砌到了兩側,外側一面修著雉堞,全長足有一千四百米,城堞四百五十個之多。

戰爭很大程度上要依靠給養的比拼,所以中國的優秀城池通常會劃分很大的一部分用來儲存戰爭所需的消耗品。郭峪城當年自制的火炮、火槍、彈藥以及藥材和糧草就被放置在這些專門放置儲物的窯洞之中。

城墻南側一面,是俾睨群雄的浩氣聚集地,這里修建了著名的魁星閣,又在偏向東南的角樓起了一座關帝廟,大概是因為太靈驗,民間直接稱其為菩薩閣。這兩座閣都是六角形木結構亭,色彩十分絢麗,飛檐高高挑起,若是放在后花園里,一定很是點綴主人家的品味,但在此處,端坐于巍峨高聳的城墻之上,卻是另一番風情,總之十分耀眼。

三百年的風雨給了郭峪城很大的起伏,許多曾經捍衛生民的城墻一度走向殘破,民國時期時任村長的范月亭曾經對城墻進行了規模較大的維修,這才重新以威武示人,再后來,隨著村子的公共建筑不斷修建,古老的城池又一次受到波及,而今,許多已經失修的建筑正被緊急搶救。

下了城墻,往深處行走,便會發現郭峪與山西其它村落的不同,作為田連阡陌中的城池之莊,郭峪村已歷了幾百年的經營,原本橫平豎直的街道,變得不再那么氣勢如虹。腳下是泥土與蘚蕨日積月累的痕跡,只在中間的路段才能看到石板路的幾分真實,如此種種,倒生出許多年代感,這也許就是所謂的氣質吧。

腳下這條南側主街貫穿了整個的村子,西面有一道土坡,修葺于元朝的湯廟就坐落于此。作為陽城鄉村里規模最大的廟宇,這里曾承載了整個村莊的祭祀、休閑以及集會。

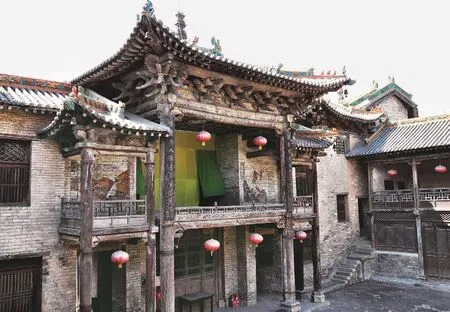

湯廟分為上下兩院,上院較下院明顯要高出許多,地面都由青磚鋪就,刻著精美石雕的石欄環繞在前沿,中間是供人上下用的石階,走上去,盡管已經用力抬頭,但還是無法瞻仰廟宇的全貌。在這蒼穹之下,最多看到的只是雕甍畫角般廟宇的眉眼,肅穆若斯。走過湯帝廟的正門,可以看到大概兩米高的大型臺子,左右除了上下的臺階還有一組并開的大門,位于中間的最寬,有兩米,門額掛著寫有“湯帝廟”三字的木牌匾,大門左右有歇山式的鐘鼓樓頂,層次分明,虛實相間,從輪廓到構圖都屬于上品,廈廊前檐的斗拱沒有上色,還裸著木材的本調。湯帝廟一般會將西側小門打開以供信眾進入,只有到了春秋大祭,才會中門打開。

入了大門,正中門廳之上的戲臺映入眼簾,一樣選擇了歇山屋頂,近處看,斗拱更顯出挑,高高翹起的翼角像是女子的裙擺,色彩絢麗。左右各自還修著一座小廈房,高度比戲臺要低,這是戲臺的樂臺,因為只是服務于樂師,所以寬度、進深要小得多。若是穿過下院,必會途徑上院臺階左右的一對獅子,仔細端看就會發現,兩只獅子的眼珠是由精鋼所鑄,靈氣逼人,更添了許多威嚴。

上院正殿屬于九開間,雖然只是單層,但卻有九米之高,進深六米,頗為宏大,村民便又稱湯帝廟為“大廟”。本來九間開的大殿在民間是不可能有的,只因古代對于建筑的興建自來就有嚴格的規定,一般的庶民家宅甚至不允許超過“三間五架”,而湯帝廟的規模顯然已經“逾制”,然而民間匠人的智慧實在不能小覷,當時為了避免麻煩,他們竟然將九開間隔成了三座三開間,正中的用來供奉湯王的神位,西側三間用來祭祀關公,東側三間則成了土地的道場。此外,據說這里曾是黃河帝國的腹地,所以連主供神的商湯大帝塑像都呈現著當時高鏜黑臉的造型,大概所言不虛。

在當地,每年的春秋季節,村民都要舉行重大的祭祀活動,除卻殺豬、燒香、祈雨之外,還要請戲班子演戲,同時為了避免“有傷風化”,這樣的大社規定16歲以上的成年男子必須在下院看戲,女眷和孩童則留在上院以及左右的看樓上看戲。有趣的是,為了讓正殿中供奉的湯帝可以平視戲臺,舒服看戲,戲樓的臺面修到了四點五米,這導致了下院的人根本看不到,因而人們常說湯帝廟的社戲是給湯王爺唱的。

好的建筑是凝固的音符,而歌詞大略屬于房前屋后的奇聞異事。今人入故地,看不到之前的那些年,望著進深六椽的大殿,撫著厚實的門扉,那份滄桑和靜謐卻讓人莫名的篤定這里就是歷史最好的見證。