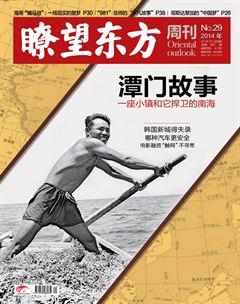

潭門故事

齊岳峰

暮色已近,丁之樂進了門。

這家潭門鎮上最大的酒店,最貴的房間日價100元。濕熱的海風、房間里分不清年代的桌椅以及草草收拾過的床單,與馬路兩側裝飾一新的店鋪和無處不在的“風情小鎮”,仿佛處在兩個時代。

丁之樂是潭門鎮漁民協會會長。

有一年,解放軍副總參謀長戚建國到潭門視察。丁之樂對這位將軍說,潭門鎮漁民協會有5000多名會員,包括海上民兵連,都是兄弟。

兄弟——與這個意味著肝膽相照、生死與共的關系一同流傳的,曾是潭門人的千古命運。

生于潭門,死于南海。

如今,潭門人的血脈生息,已成為中國捍衛這片廣袤海洋的根據。

這幾天的潭門中心漁港內,一艘艘漁船次第歸來,鎮上比往常熱鬧了許多。戴斗笠的女人們只留一個背影,姑娘小伙騎著摩托車或電動車呼嘯而過,沉默的漢子們三五成群閑坐,哪怕中午明晃晃的日頭愈發毒辣——不止丁之樂,在很多漁民看來,陸地總好過變幻莫測的大海。

兄弟廟、更路簿、祖宗海

位于海南瓊海的潭門鎮不大,站在“鎮中心”——兩條主街交叉的十字路口,可以不斷見到前一天剛剛認識的面孔。他們大多是休漁期下船的船長,也叫“船老大”。

并不是外界想象的那樣如大海般粗獷與豪放,他們中的大多數人面對外人時,有單純、溫和乃至羞澀的笑。如果不是空氣中彌漫的海腥味提醒,單憑他們的樣貌,你可能很難相信,他們這一輩子都是以生命與大海相拼、相依、相生。

無論靦腆還是強悍,皆祖先所賜。

早自漢代,潭門漁民就發現并命名了南海諸島。潭門鎮鎮委書記龐飛對《瞭望東方周刊》的解釋是,在可追溯的上千年歷史中,潭門人就靠南海生存,“很多漁民在岸上沒田,他的田就在海上。”

世代往來于南沙,潭門漁民說,“那里就是我們的。”

每年農歷十月,東北季風吹起,潭門港就會涌出大小漁船,奔向浩瀚南海。

丁之樂說,相傳古有108兄弟戰海盜、斗倭寇,后死于海難。至少百年來,出海前的潭門漁民都會到“一百零八兄弟廟”,殺雞、鳴炮,上呈貢品,焚香禱告。

“孤魂作頌煙波靜,兄弟聯吟鏡海清”——震撼人心的詞句懸掛于這座廟宇之內。

在潭門海邊的村落,穿過椰林,濃濃碧色掩映著一處小小的廟宇,廟門正對南海——這海被潭門人稱為“祖宗海”,又叫“祖宗地”。

奔波于“祖宗海”,必得有老祖宗傳下來的本領——獨特的潛水捕撈技能。如今,潭門漁民攜帶供氧設備——古時是一根露出水面的軟管——潛入數十米深的海水,撈取海產品。

他們的收獲會被運至東南亞銷售,換回煤油、水泥等等。

遠海飄搖,一去半年,除了淡水、蔬菜、米,有時還要帶上豬仔,就在海上養大。

次年4月,東南季風起時,出海的潭門人就回來了。

一去一回,靠的是膽識與技能,以及《更路簿》。只是如今,在潭門見到一冊真正的《更路簿》不是件容易的事。

穿過村落間不甚平坦的鄉間小路,繞過椰林,87歲的老漁民盧業法與他65歲的兒子盧家炳捧出了一冊發黃的《東海更路簿》。

按照潭門人祖先的地理感覺,遠處的西沙與南沙,分別被稱為東海與北海。

對《更路簿》,官方的解釋是:作為中國潭門漁民世代積累下來的航海路線圖,它記載有西沙與南沙絕大部分島礁的位置以及島礁之間的作業路線。

那些從來沒有在中國的史書中留下名字的先人們,將在南海遇到的島礁一一命名,并用羅盤確定方位,計算距離——比如在盧家的《更路簿》里,如今的太平島被稱為“黃沙馬”。

潭門鎮鎮委委員、漁民協會秘書長戴于島對《瞭望東方周刊》說,《更路簿》上有70多處潭門漁民以方言命名的島礁。

由此,最遲自17世紀末開始,潭門漁民成為“最早發現、最早命名、最早活動”的南海自主開發者。

被稱為“南海天書”的《更路簿》常人很難看懂。盧家的《東海更路簿》中記載著大量“自大潭過東海,用乾巽駛到十二更時,使半轉回乾巽巳亥,約有十五更”這樣的描述。

乾巽、巳亥皆是中國傳統二十四向中描述方位的詞語。而所謂大潭,當指潭門之來歷。

在丁之樂的解釋中,在潭門港港道與南海之間,曾有一汪大潭橫亙。珊瑚圍住的環形礁,隔開了大潭與南海。珊瑚礁中間又有一處斷裂,成為出海口,即“潭門”。

湊錢去南沙

如今潭門超過1000條漁船和2萬名漁民,出海的重要目的是撈取硨磲等珍貴海產。只是,他們的做法飽受爭議。有聲音認為,潭門人的捕撈作業,破壞了海洋生態平衡。

這樣的爭議讓丁之樂頗為不屑。他的看法是,硨磲貝歷經500年以上的死亡與異化過程,對其采摘與捕撈,談不上什么環保問題。

而對珊瑚的破壞,漁民們認為,不能都算在潭門人頭上——50歲的老船長鄧大志小時采完珊瑚,它還會繼續長。

但“現在不長了”,因為海水污染、水溫升高。

況且,在潭門鎮漁民協會副會長、老船長王書茂對本刊記者的描述中,如今在南沙,大肆捕撈海龜、海貝的是菲律賓、越南等國的漁民,“主要是他們在搞。”

國家已經禁止捕撈硨磲與珊瑚。潭門漁民們覺得,自己以后的日子恐怕很難過。據說,每逢有重要人物來到鎮上,街面上售賣硨磲飾品的店鋪都會暫時關門。

現在的問題是,因撈取海珍破壞環境的原由,潭門漁民的南海之路可能被斷絕。而他們在這片“祖宗海”上,有太多的理由繼續存在。

潭門人經歷過與“祖宗海”隔絕的日子。1955年以后,受國內政治環境影響,加之相關國家開始“排華”,他們被禁止出海。

漁民們只能在近海謀生。就在同一時期,潭門漁民們基本結束了帆船時代。盧業法等人,遂成為中國帆船時代最后的船長。endprint

不過,在丁之樂及鄧大志等人的印象中,那時這片海域“沒什么爭議”,漁民們可以登上途中的島礁補充給養,“上島是隨意的。”

1974年,西沙海戰,潭門漁民承擔了向南方島礁運送物資的任務。王書茂的回憶是,他曾因支援解放軍官兵,到過南沙海域赤瓜、東門、南熏、華陽等7個島礁,“想煮干飯沒有米,想煮稀飯沒有水。”

戴于島說,從1985年國家加強南海島礁建設開始,通常建設物資由大船運至指定海域,潭門漁民則負責用小船將物資轉運上島,持續至今。

那時,部隊也會安排漁民到一些無人島礁上了解情況,有時會遇到越軍——漁民蘇成芬曾被越軍持槍頂住,“很痛!”

1983年,潭門人伍書光帶著幾個人,在海禁之中悄然出海。此前長達30年的時間里,“船小,風險大”成為禁止潭門漁民前往南沙的主要理由。

多年以后,伍書光的二兒子伍尚興對《瞭望東方周刊》回憶說,當時一家人乘坐一艘40噸的漁船,悄悄“湊錢去南沙”。

三兒子伍海經插話:“南沙也是我們的。”

如今想想,他們也頗為后怕,因為“一家人都在船上”——他們成為中國改革開放以后第一艘去南沙作業的中國民船。

一個讓伍氏兄弟記憶猶新的情節是,途中船上的水箱漏水,只能停靠太平島,“太平島上來自臺灣的考古隊員讓軍人給我們加水,說‘我們之間不講政治。”

他還記得,島上的守軍說,以后發展了,南海諸島要全部收回來。

回到潭門后,伍書光的船長執照被吊銷。

但是,“當兵的來調查時說,國家也想去南沙。”丁之樂的回憶,那時的鎮政府——區公所隨即向上級建言,重新開發南沙。這個建議在1984年被當時的農牧漁業部批準。

探途行動

30年未到南沙,受制于國際環境,軍隊一時難以抵達勘察海路。潭門漁民擔當了歷史性的角色。

在礁盤里被外國軍隊“開槍打”,漁民們就“關燈跑”。潭門人說,他們抓、我們跑,他們撤、我們上。

丁之樂說,2000年至2012年間,潭門漁民因海難、槍擊等事故,已有100余人殞身南海。

于是,在潭門,每個漁民家里都有一本傷心往事。

站在潭門碼頭仰望那四個大字“潭門故事”,港口里的每一艘漁船仿佛都滿載著綿密厚重的悲歡離合,一種令人心酸又熱血澎湃的氣氛,撲面而來。

1985年潭門漁民重返南海后,成立了潭門海上民兵連。到2013年習近平視察潭門前,官方公布了兩個數字。

第一組是上世紀90年代以來,潭門漁民在民兵連組織下,先后出動漁船580批次,為部隊搶運石塊、鋼筋、水泥等建材265萬噸。

第二組是近十幾年來,潭門鎮被南海周邊國家軍警無理抓扣、槍擊、侮辱的漁民、民兵超過170人,沒有一個人在承認“入侵”的“認罪書”上簽字。

民兵班長陳則波,第一次在黃巖島海域被菲律賓軍警抓扣是1997年。他被帶到馬尼拉,遭到棍棒毒打,但最終沒有在“認罪書”上簽字。

第二次是1998年,他的漁船在黃巖島附近被菲軍艦撞沉,他本人再次被帶往馬尼拉。中國外交部很快就出面解決此事,并索回了20多萬元損失賠償。

2012年4月中菲在黃巖島發生對峙。陳則波正在黃巖島潟湖中作業時,被全副武裝的菲律賓軍警登船檢查。

對方把他們驅趕到船頭暴曬了兩個小時,才要求他們簽字,仍然沒有得逞。

民兵排長王書茂,年過50的時候,終于入黨。

很多菲律賓漁民經常到中國漁船上討要生活用品。鄧大志在1995年還曾開著小艇,登上菲律賓士兵駐扎的小島,“住了50多天”。

新世紀之后再上島,就不能像以前那樣隨便。一些國家察覺到了一個現象:他們的士兵經常需要中國漁民手里的生活用品,從香煙啤酒到大米蔬菜,結果與中國漁民相當熟絡。

于是,對方加快了換防頻次,也更加頻繁地對中國漁民槍炮相向:靠近就“槍擊船頭的水”,離開就“追著屁股打”。

伍尚興清楚地記得,2012年他去菲律賓巴拉望島,“島上的人也說,南沙是中國海。”

此前,潭門有個年輕人被菲律賓抓,結果當地的姑娘看中了他,“要嫁他”。

曾經花了一年時間走遍印尼所有島嶼移民村的伍尚興對一些地方頗為了解。比如,遇到退潮擱淺,中國漁民們會想辦法把船推走,菲律賓人則會指指頭上的天,意思是等晚上漲潮再走。這種靠天吃飯的“不作為”,讓伍尚興頗為感慨。

伍海經發現,菲軍占據的很多島上都沒有淡水,駐島者過得很慘,“但也能挺著。”

而今的西沙,中國執法船變多了。鄧大志甚至為自己攬到了一個活計——每月為執法人員運送蔬菜和凈水。

在這個過程中,他曾跟著執法部門檢查過越南人的漁船。“本地人不炸魚,但越南人炸魚。”在他們的船上,經常能發現導火索。

造大船、闖大海

“造大船、闖大海”——2013年國家最高領導人視察潭門時的叮囑,如今被制成了巨幅標牌設置在港口。

李根輝家正在浙江建造的船,造價要五六百萬元。盡管國家會“補助一點”——根據噸位、馬力,可以領到國家南海專項基金劃撥的費用,李根輝家每條船可以領100多萬元——但對大多數潭門人來說,造大船仍然是個天價。

而2012年的補助,現在還沒有到手。

王書茂對《瞭望東方周刊》說,據他所知,“船小、但是船多”的越南漁民,如果去南沙,其燃油費及相關損耗由該國政府全額補貼。

很多人都提起,政府曾經提出將潭門建設成為三沙市的后勤補給基地,但相關政策尚無動靜。

幸而,成本提升、捕撈量下降的境況下,海產品的價值提高了。

2002年,潭門鎮重新疏浚港口。伍尚興覺得,國家也該投資建設港口,“不花錢怎么能行?”潭門中心漁港,設計通航能力是1000噸級,恐怕很難滿足“大船”的要求。endprint

可是,經歷了大風大浪的潭門漁民,很少有人希望自己的后代繼續從事這一行當。正如丁之樂所說:“太苦了,每次都是拿命闖。”

丁之樂的兒子和女兒都沒有留在本鎮——1999年就不再出海的他頗為自豪地說,女兒是《深圳特區報》的記者。

當初一家人拼了命出海的伍書光,已然老邁入養老院。在一家經營旅游海產品的商鋪里,二兒子伍尚興對本刊記者回憶說,一家人從南沙回來后沒多久就不出海了。“當年海參才幾元錢,現在要上千元。但當年賺到一萬元可以養老,現在賺一百萬元也勉強。”

1986年,伍家人徹底上岸了。

三兒子伍海經解釋說,那時開始組織大船出海,他家拿不到貸款買船,無法競爭,索性棄海上岸。

幾年后,伍家人的紀念品店開成了工廠。現在,伍家四兄弟除在外工作的大哥外,每人開了一個工廠,也都有自己的店鋪。小工廠和商店,已在潭門遍地開花。

如果要貸款買船,很多人都缺少足夠的抵押物。遵從伍尚興的期望,他的孩子已然不再親近祖輩的產業,他如今是一名教師。

可總要有人出海。

如今的潭門,眾多來自內地的工人逡巡其中。2003年開始,外地人從河南、湖南等地過來,進廠、上船,或直接開辦工廠。

來自河南南陽的工人們,被請過來進行海產品加工——當地素有傳統加工手藝。在潭門管吃管住,每月工資有一萬多元。

伍海經說,工人們養活了南陽鎮平一個縣。

而來自水鄉湖南、江西的工人,則會選擇上船出海——這些船有潭門人自己的,也有“外地老板投資購買的”。

雖然近幾年漁民被抓的情況不再常見,但潭門鎮的味道也被慢慢改變了。

用龐飛的話說,“為南海開發和國家大局作出了重大犧牲”的潭門人,正在改變中有些惶惑地往前走。

伍家的店面里,第三代、伍海經之子伍致強熟練地為人請茶。在這個過程中,他滴水不漏地與顧客討價還價——“1800賣么?”“不賣,我給你的是底價。”

1987年出生的伍致強也會熟練地講起祖輩的榮光,但他明顯更愿意打理現在的生意,“出海,我從小到大沒想過,風險很大。”

3年前,伍致強開始接管家里的店面,“年輕人做事業,也是一個很好的發展方向。”

但他終是一個潭門人:椅子上玩耍的4歲兒子符合當地傳統——這里的人結婚很早,因為每次出海生死未卜的漁民們總要為后代著想。

店門外,向左,是可以直赴南海的潭門中心漁港;向右,是離開潭門、通往瓊海市的道路。從瓊海坐上高鐵,很容易抵達省會海口。endprint