在時代中的沉與浮

——論夏志清及其《中國現代小說史》

劉濤

在時代中的沉與浮——論夏志清及其《中國現代小說史》

劉濤

《中國現代小說史》2005年大陸版書影

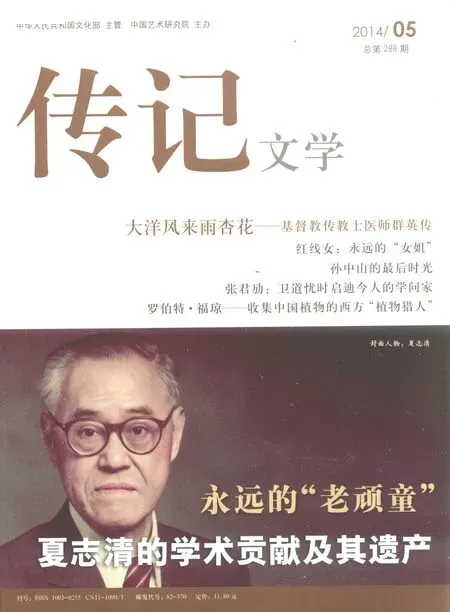

2013年12月某晚,夜刷微博,看到夏志清先生去世的消息,不覺嘆息。我與夏先生有一丁點因緣,可稍作交代。2000年,我在南昌大學中文系學習。那時教中國現代文學的老師似乎頗受夏志清《中國現代小說史》影響,課上屢屢提及夏志清和他的書。我不禁好奇起來,四處搜索此書,然而不得。于是,向那位老師借來,那是一本復印本,底本是1979年的香港本。她說,這已經是復印本的復印本了。夏志清的《中國現代小說史》在未有正式簡體字版本之前,或許就是通過“復印本”的形式在悄悄地流傳著。2008年夏初,夏志清先生的太太回國游歷。她從上海乘機返紐約,那天不巧大雨,我送她到浦東機場,她頗表示感謝。過了幾個月,我到哈佛大學東亞系訪學,夏志清先生托王德威老師帶來一部英文版的《中國現代小說史》,上面工整地寫著“請劉濤學友惠存,夏志清,2008年10月16日。”2008年到2009年,我曾三次到過紐約,兩次游哥倫比亞大學,在哥大校園中流連久之,某次還與太太在哥大廣場上拍了很多照片。當時,也曾動念想去拜訪夏志清先生,但總覺唐突,又聞夏先生彼時身體不適,終于還是作罷了。

夏志清的經歷相對簡單。他的父親是商人,夏志清這樣評價他的父親:“我父親是老二,在薩鎮冰先生主辦的商船學堂讀過書,可惜家貧,沒有畢業,就到社會上去闖了……我父親性情豪放,人太老實,不會做生意,偏偏一生混在商界。他忠心為朋友服務,他們都發了財,自己還是很窮。一九四六年臺北回來后,他依舊在一家小銀行當經理,連一棟弄堂房子都租不起。”(夏志清:《夏濟安日記前言》)夏志清的哥哥是夏濟安,他對于《中國現代小說史》亦與有功焉,有許多或明或暗的能量補入其中。夏濟安有一部《夏濟安日記》,真實記錄了他單相思某女生的心態,亦能見出心儀于西方文學的青年教師的狀況與心態。1942年,夏志清畢業于滬江大學英文系。1946年9月,他隨夏濟安至北京大學任助教,兄弟二人皆醉心于西方文學。夏志清因研究威廉·布萊克檔案(William Blake Archive)論文脫穎而出,獲得留美獎學金,至耶魯大學攻讀英文碩士、博士。1949年,中國鼎革,諸多人面臨抉擇,其中有無數悲歡離合的故事。夏志清選擇留在美國,之后因為作出《中國現代小說史》,產生較大的影響,遂在哥倫比亞大學獲得教職,平平安安度過了一生。夏濟安去了臺灣,任教于臺灣大學外文系,成為白先勇、陳若曦、葉維廉、劉紹銘等人的啟蒙老師,然而不幸早逝。臺灣的學生們,尤其是英文系學生,大多想去美國留學,日后夏濟安的這批學生在學術舞臺上大多發揮了重要的作用,也推動了《中國現代小說史》的出版、傳播和經典化。

夏志清在美國讀英國文學,緣何忽而作起中國小說史來?在香港中文版前言中,夏志清詳細交代了這本書創作的歷程。通過這篇序言,可以了解五六十年代,夏志清在美國的處境、心態以及他的學術重心轉變的過程。隨著美國漢學規模的擴大,其后大部分赴美留學的中國學者,大多走了這樣的路:在美國盡管所學是與西方有關的專業,但大多從事了漢學研究,可一旦回國,則往往大講西方的學問。可以征引夏志清部分文字,以便讀者直接了解:

“一九五一年夏天,我一方面忙于寫論文,一方面真不免要為下半年的生活問題著急起來。我雖算是耶魯英文系的優等生,系主任根本想不到我會在美國謀教職:東方人,拿到了博士學位,回祖國去教授英美文學,這才是正路。有一天,同住研究院宿舍三樓的一位政治系學生對我說:政治系教授饒大衛剛領到政府一筆錢,正在請人幫他作研究,你謀教職既有困難,不妨去見見他。我當時根本不知道饒大衛是以反共著名的中國之友,我自己一向也是反共的,我到他辦公室去見他,二人一談即合拍。加上我是英文系準博士,寫英文總沒問題,饒大衛立即給我一張聘書,年薪四千元,同剛拿博士學位的耶魯教員,是同等待遇。……我一向是研究西洋文學的,在研究院那幾年,更心無旁騖地專攻英國文學。那年改行編寫《中國手冊》,一開頭就大看有關中國的英文著述。虧得那時候這類書籍還不算多,一年之中就把漢學家、中國問題專家晚近出版的著作,看得差不多了。我一個人撰寫了《文學》《思想》《中共大眾傳播》三大章,另外寫了《禮節》《幽默》二小章,《家喻戶曉的人物》一章,也參與了《中國人物》章、《地理》章人文地理部分的寫作。……到了一九五二年春天,又得為下學年的工作發愁了。饒大衛對我的勤快大為贊賞,有意留我一年,年薪加至四千八百,但我實在不想再干了,有關中國的英文書籍已大致讀遍,再做下去沒有意思了。我就到研究院副院長辛潑生那里去請教,有哪幾家基金會可以申請研究資助。他說最大的是洛克菲勒基金會,此外還有幾家較小的,可一家一家試你的運氣。我就打了一篇撰寫中國現代文學史的計劃書,一共只有兩頁。先寄一份給洛氏基金會人文組組長法斯。他對我的計劃倒頗感興趣,立即來信叫我去同他面談。去紐約半小時,居然定局,給我兩年的研究補助金,每年四千元。后來,洛氏基金會準我延期一年,過了三年無拘無束、讀書寫作的生活。”(夏志清:《中國現代小說史中譯本前言》)

1949年若未鼎革,夏志清取得英國文學博士之后將會風光地返回中國,在某大學任教,成為英美文學研究專家。如此,其人生將是另外一番景象了。夏志清研究英國文學,但他畢竟是中國人,且中國在世界格局中處于弱勢,故難以在美國找到與專業相關的教職。夏志清迫于生計,不得不轉向了中國現代文學史研究,歷經十多年,終于寫出了《中國現代小說史》。由此,夏志清不僅解決了燃眉之急的生活問題,之后據要津,獲得了哥倫比亞大學的教職,逐漸成為美國中國現代文學的開山人物,具有了國際性的影響。從晚清開始,哥倫比亞大學就與中國政界、學界淵源頗深,唐紹儀、蔣夢麟、胡適、馬寅初、陶行知、梁實秋、金岳霖、馮友蘭、顧維鈞、蔣廷黻、宋子文等皆出乎哥大或與那里有千絲萬縷的關系。夏志清在哥大培養了很多學生,其繼任者王德威教授影響更大,其學生幾乎占美國中國現當代文學研究的半壁江山。王德威對夏志清先生極為尊敬,曾作長文討論《中國現代小說史》的貢獻,王德威的許多學生——譬如劉劍梅、宋明煒、宋偉杰、徐鋼等——亦都曾受教于夏志清,他們今日已是美國、香港等地大學研究中國現當代文學的主力軍。

人生無常,關鍵在于安時處順。若能如此,失之桑榆,收之東隅,若不如此,人生易受挫折。夏志清大致做到了安時處順,他所推崇的張愛玲亦有相似經歷,本來她已經考取英國的學校,即將赴英留學,然而孰料“二戰”爆發,交通隔絕,于是不得不作罷。張愛玲留在上海,卻成了上海灘當紅作家,之后與胡蘭成相戀。然而,福兮禍所伏,孰料當紅作家、漢奸太太云云竟成為日后的負累。人生的路,雖然自以為計劃得天衣無縫,但走著走著,忽然就被改變了。莊子有“道行之而成”之言,一個人的經歷如此,一個國家亦如此,值得讓人三思。

夏志清雖然也寫過《中國古典小說論》,討論中國古典小說《三國演義》《水滸傳》《西游記》《金瓶梅》《儒林外史》《紅樓夢》,其中雖有不俗的見解,但影響不大。奠定夏志清學術地位的還是那本《中國現代小說史》。平心而論,此書就學術水準、信息量等而言,本不屬上乘。當然這本書有其洞見,但英文版的主要功勞是向美國學術界介紹了中國現代小說情況和中國現代作家的情況。美國俄亥俄州立大學安雅蘭(Julia F.Andrews)教授有一部書《中華人民共和國的繪畫與政治》,此書研究1949年至1979年中國的美術史,中規中矩,亦是以介紹見長。然而,夏志清的《中國現代小說史》因緣際會,在幾個不同時代沉浮,影響竟至于兩岸三地,亦成為中國現代文學史的必讀書目。而且,此書還集聚了較大的能量,由這本書可以從一個側面理解60年來中國的變化。

1949年之后,中國現當代文學在高校系統成為二級學科,在學科設置上竟與時間跨度極長的中國古代文學平分秋色。主要原因則是:要通過中國現當代文學的發展與演變,去證明新民主主義革命和社會主義革命的正當性和必然性。在此思路下修史,必然有那個時代的洞見與偏見,有需要突出強調者,有略去不談者。在1950年代的中國,最具代表性、最有影響力的中國現代文學史當屬王瑤先生的《中國新文學史稿》。謝泳研究過《中國新文學史稿》的情況,他說:“王瑤《中國新文學史稿》的初版本,1951年9月由開明書店出版,初版的印數是五千冊,而且只有上冊,算是半部書。……《中國新文學史稿》的下冊,1953年8月由新文藝出版社出版,曾印過兩次,現在一般流行的版本是1954年3月,新文藝出版社出版的上下兩冊《中國新文學史稿》,其時上冊累計印數35000冊,下冊累計印數28000冊,可見影響之大。”

《中國新文學史稿》的理論基礎是毛澤東的兩篇文章:《新民主主義論》和《在延安文藝座談會上的講話》,甚至可以說《中國新文學史稿》是以中國新文學發展演變情況去反證這兩篇文章。《中國新文學史稿》是“革命時期”意識形態的文學史范本,此書有幾個方面的特點:一、著重強調五四運動的重要意義,將此作為中國新文學的發端;二、強調“沿著《講話》指引的方向”,視《講話》為文藝界“憲法”;三、過分強調左翼傳統,魯迅所占篇幅極大,全書以解放區文學家為主,國統區與淪陷區的文學鮮有涉及。此書在當時發揮了凝聚共識的作用,也惠及幾代學人,我就不止一次聽陳思和老師談起,他作學生時就是以依照此書,按圖索驥,逐步了解了中國現當代文學。當然,他們這一代人隨著閱讀與視野的拓展,也逐漸了解到這部書的局限,于是要“重寫文學史”。

《中國現代小說史》1961年初版扉頁/《中國現代小說史》1971年增訂版封面/《中國現代小說史》1999年第3版封面/《中國現代小說史》2001年香港版書影

夏志清的《中國現代小說史》亦寫作于1950年代,但呈現出與《中國新文學史稿》迥然不同的面貌。夏志清雖然強調,致力于“優美作品之發現和評審”,但此書立場明確——“反共”,其立場和《中國新文學史稿》截然對立,兩部書的差別是立場的差別。夏志清的立場在《中國現代小說史》中主要表現為:一、貶斥左翼文學傳統,貶斥了魯迅及諸多左翼作家,一些左翼作家甚至并未在小說史中出現;二、褒揚國統區與淪陷區的文學;三、高度評價了張愛玲、沈從文、錢鐘書等人,以專章的規模討論他們。就批評方法而言,《中國現代小說史》主要借鑒了“新批評”等方法,夏志清本是研究英國文學出身,自然對這些理論捻熟于胸。

因為意識形態的同或異,夏志清《中國現代小說史》出版之后,在港臺地區流傳甚廣,共出過三個繁體字版本。“第一個版本于1979年由香港友聯出版社出版,時在美國威斯康辛大學東亞系執教的劉紹銘先生主持翻譯工作,美國和臺灣、香港地區的十五位學有專長的中國現代文學研究者參與其事。這個中譯本是根據《中國現代小說史》的英文再版本翻譯的,但有三處重要的變動。第二個中譯繁體字本是1991年由臺北傳記文學出版社出版的,除了把香港友聯版的橫排改為豎排,以及裝幀相應地更換之外,內容與第一個版本并無二致。第三個中譯繁體字本于2001年由香港中文大學出版社出版。這個版本也以香港友聯出版社版為底本,補入了王德威先生為《中國現代小說史》英文第三版所寫的導言《重讀夏志清教授〈中國現代小說史〉》,由作者親自譯成中文。”(陳子善:《關于夏志清的〈中國現代小說史〉》)夏志清與港臺地區主導意識形態合拍,其文學史觀可以得到認同,故《中國現代小說史》可以在其處廣泛流布。

《中國現代小說史》中譯主導者是劉紹銘。他是夏濟安的學生,1966年獲得美國印第安那大學比較文學博士學位,之后任教于香港等地高校。劉紹銘談到他譯此書的過程:“夏志清教授的《中國現代小說史》英文原著,一九六一年由耶魯大學出版。那年我剛到美國念研究院。先師夏濟安教授送了我一本。我通宵翻閱,對志清先生許多自成一家的看法,佩服極了。當時想到,這樣一本著作,若有中文譯本,必會石破天驚。……一九六八年我在香港中文大學崇基學院英文系任教。安頓下來后,開始構思翻譯大計。得到當時主持友聯出版社編務的林悅恒兄表示支持后,即動手聯絡志清先生的友好和我自己舊日的同學,邀他們參與翻譯工作。”參與此書的譯者陣容強大,他們是:李歐梵、林耀福、莊信正、夏濟安、董保中、思果、國雄等人,其中大部分人后來皆成為美國、香港、臺灣地區的著名學者。此書中譯本出版,一方面向港臺華語文學界展現了夏志清的研究成就,也表明了有一支具有國際視野的中國現代文學研究隊伍已經形成。翻譯的過程并非只是語言的轉換,更是能量的聚集和增加,僅此譯者名單即足以保證《中國現代小說史》可以流傳一段時間。

但是,由于夏志清《中國現代小說史》與中國1949年之后的文學史觀相悖,其書在港臺出版,并悄悄傳入中國之后,遭到了中國學術界的聲討。1983年,《文藝情況》《文藝報》《魯迅研究動態》等內部或公開的刊物先后發表了許多批評《中國現代小說史》的文章。陳思和也曾說:“夏志清先生晚年唯一的一次來中國大陸,是在1983年春夏之交,他應錢鐘書先生的邀請,走訪了中國社會科學院,回頭來到上海,訪問復旦大學。好像那一次并非是復旦主動邀請的,而是因為他的一個親戚是復旦中文系的王繼權先生,他看望親戚順道訪問復旦。那個時候夏先生的《中國現代小說史》在臺灣出版中文版沒幾年,大陸學術界有的人士正在憤怒聲討、竭力抵制。我不知道他在北京受到怎樣的接待,他來復旦似乎也沒有被宣傳,只是悄悄來悄悄離開。”

但是,《中國現代小說史》卻在中國悄悄地發生著影響,并日益改變著中國現代文學史研究的范式與思路。陳子善現身說法道:“夏志清先生的《中國現代小說史》繁體字中譯本(香港版),我早在書出版的第二年,也即1980年就已讀到了,那是香港作家林真先生的饋贈,我至今感激他。說老實話,讀后所受的震撼委實不小,因為它與我當時所讀過的幾種作為教科書的中國現代文學史著作太不一樣了。記得當時想讀此書的同仁還真不少,后來寫出《郁達夫新論》的許子東兄就和我借閱過,還約定三天之內一定歸還,那種神秘兮兮的情景我一直記憶猶新。” 陳子善、許子東日后都成為中國現代文學史研究界的重要人物,他們一度深受夏志清的影響,于此可見一斑。

所以,盡管夏志清的《中國現代小說史》在港臺影響極大,盡管這部書悄悄地在影響著學術界,但要一直到2005年,才由復旦大學出版社出版了簡體刪節版。復旦版刪去了繁體字本的兩篇附錄:《一九五八年來中國大陸的文學》和《姜貴的兩部小說》。正文《抗戰時期及勝利以后的中國文學》《張愛玲》和《第二階段的共產主義小說》則是節選,其他章節的個別字句也有刪節。復旦版《中國現代小說史》的出版,非常具有象征意義。它意味著:對于夏志清的小說史,中國學術界已經部分地容忍、接受,但不是全部,故須刪節后出版。

《中國現代小說史》 港臺中譯本書影

中國學術界對夏志清《中國現代小說史》態度的轉變,其中蘊含著時代的消息。自十一屆三中全會以來,中國的重心一變,階級斗爭退居次要矛盾,發展經濟,實現現代化則成為中心工作,于是風氣一變,中國進入“新時代”。各行各業、各個領域都辭舊迎新,就文藝工作而言,1979年10月第四次文代會的召開是標志性事件。此后,文藝方針改變了,“文藝為政治服務”成為了歷史,“雙百方針”重提,“二為方向”確立。中國現代文學史領域也逐漸改觀,1988年至1989年,陳思和、王曉明應《上海文論》之邀主持了系列“重寫文學史”筆談,初衷是“開拓性地研究傳統文學史所疏漏和遮蔽的大量文學現象,對傳統文學史在過于政治化的學術框架下形成的既定結論重新評價”,主張“改變這門學科原有的性質,使之從從屬于整個革命史傳統教育的狀態下擺脫出來,成為一門獨立的審美的文學史”。“重寫文學史”實際上就是要改變革命時期的現代文學史范式,奠定“新時期”的文學史范式,故強調美學規范,拋棄政治規范。陳思和、王曉明的主張在當時引起了軒然大波,但亦得到了許多青年學者的支持,逐漸成為中國現代文學史研究的主流。

在這樣的時代背景之下,夏志清的《中國現代小說史》就有了別樣的意義。它似乎成了開風氣之作,成為“重寫文學史”的先聲。《中國現代小說史》成為“尸”,被祭出,被蘊含了一些政治的意義。而且,時代確實在悄然變化,階級斗爭之說言之者甚少,五四運動的意義屢屢遭到挑戰,一些被革命意識形態壓抑了的作家,逐漸重新回到了歷史舞臺,魯迅等左翼作家則時常遭到各種聲討、批評與非議。1980年代,被夏志清高度評價的錢鐘書復出,任中國社科院副院長,他“學貫中西”,具有“改革開放”的象征意義。錢鐘書曾作書致夏志清,投桃報李,高度評價《中國現代小說史》,其中有言:“文筆之雅,識力之定,迥異點鬼簿、戶口冊之倫,足以開拓心胸,澡雪精神,不特名世,亦必傳世。”沈從文的地位逐漸提高,其人品與作品皆被高度認可,成為美國人、中國人博士論文的“常客”。張愛玲更是大紅大紫,張作流布廣,“張迷”遍天下。之后,胡蘭成復出,“胡粉”、“張迷”更是紛繁熱鬧。

夏志清初作《中國現代小說史》時,可能會想到此書會“填補空白”,但絕不會想到這本書會引發這么多的公案,亦想不到此書會有如此曲折的境遇:先是被批判,逐漸被接受。時代消息變化,一些鏗鏘有力地“永遠怎樣”者轉瞬間就消逝了、改變了,一些曾被邊緣化者則“浮出歷史地表”,大紅大紫起來。時也,命也,誠不虛也。可是,時代依然在變化,夏志清其人雖然逝去,但《中國現代小說史》尚未蓋棺定論。至于如何評價此書,或許后面還會發生變化。

責任編輯/胡仰曦