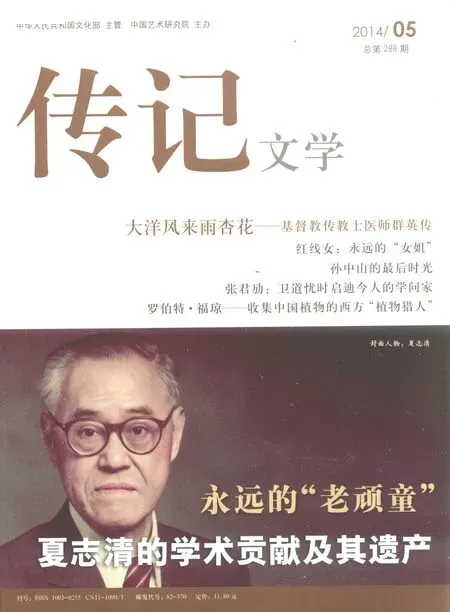

杏林巾幗英豪路

——富馬利在中國

杏林巾幗英豪路

——富馬利在中國

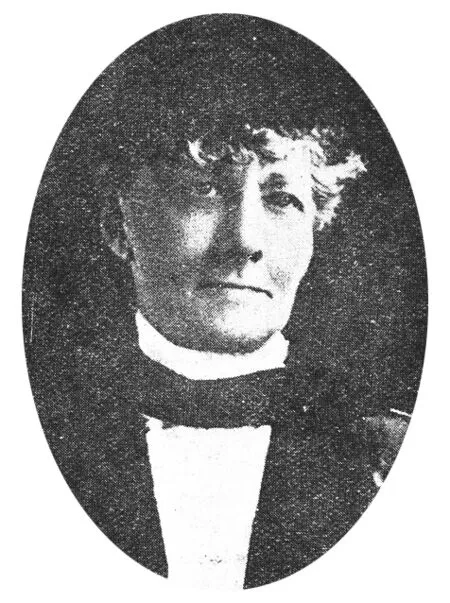

“杏林”一詞為中國傳統(tǒng)上醫(yī)界代稱,富馬利(Mary Hannah Fulton,1854-1927)為美北長(zhǎng)老會(huì)傳教士醫(yī)師,在中國近代動(dòng)蕩危亂年代,長(zhǎng)期在嶺南的廣州及其他地區(qū)傳教,行醫(yī),辦醫(yī)院,建護(hù)士學(xué)校,創(chuàng)建女子醫(yī)校,尤其傾力為中國婦女治病解危,算得上中國醫(yī)界巾幗英豪。

富馬利于1854年5月31日出生在美國俄亥俄州阿什蘭,曾就讀于威斯康星州阿普爾頓的勞倫斯大學(xué),1874年畢業(yè)于密歇根州Hillsdale學(xué)院,1877年獲碩士學(xué)位,隨后任教于印第安納波利斯的學(xué)校。1880年又進(jìn)入賓夕法尼亞女子醫(yī)學(xué)院學(xué)習(xí),獲醫(yī)學(xué)博士學(xué)位。

初到中國

1884年,年屆30的富馬利,受基督教美國長(zhǎng)老會(huì)差遣,前往中國行醫(yī)傳教,在下半年到達(dá)廣州。她的兄長(zhǎng)富利敦牧師夫婦,作為傳教士已經(jīng)在這里生活了四年。富馬利一到廣州,就被介紹給賴馬西醫(yī)生。“由于賴馬西醫(yī)生是這個(gè)省里除了我之外唯一的一位女醫(yī)生,所以我很想快點(diǎn)見到她。她很好,來看我,還邀請(qǐng)我到博濟(jì)醫(yī)院去參與一些重要的外科手術(shù)。在這里我見到了嘉約翰醫(yī)生,他是著名的醫(yī)生。他是這所廣州最大的醫(yī)院的負(fù)責(zé)人。醫(yī)院能夠容納約三百病人,對(duì)那些付不起錢的窮人不收任何費(fèi)用。醫(yī)院每年治療兩千名門診病人,做兩千例外科手術(shù)。前幾天,賴馬西醫(yī)生讓我陪同她到一個(gè)病人家中去。一個(gè)女醫(yī)生對(duì)中國的婦女來說有重大的意義,因?yàn)橹袊瞬辉敢庾屇嗅t(yī)生為她們看病”。她提到的嘉約翰,時(shí)任博濟(jì)醫(yī)院院長(zhǎng),也是由他創(chuàng)建的中國近代第一間西醫(yī)校——博濟(jì)醫(yī)院附設(shè)南華醫(yī)學(xué)堂的負(fù)責(zé)人。賴馬西則是廣州的第一位女傳教士醫(yī)師。這兩人對(duì)富馬利以后的創(chuàng)建女子醫(yī)校有重大影響。

富馬利初到廣州時(shí),“驚訝地發(fā)現(xiàn)在世界的這一部分竟然有這么多有趣的人!”對(duì)這片土地生發(fā)親切感。但是,富馬利到廣州時(shí),正趕上動(dòng)亂的年代,當(dāng)時(shí)中法戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),中國時(shí)局非常緊張。她在從香港到廣州的一路上看到,“一個(gè)兵手持出鞘的劍,整天站在通往下面中國乘客船艙的樓梯頂端,說明來自下面的攻擊隨時(shí)都有可能發(fā)生。在沙面我看見一些漂亮房子的廢墟,是上一年被一群中國暴民燒毀的。那時(shí)候所有外國居民都被迫到英國船只上尋求保護(hù)。我到達(dá)后幾個(gè)月內(nèi),傳教工作近于癱瘓。到城里的教堂里去講道必須帶著護(hù)照。一大群人聚集在(真光)女校和醫(yī)院的樓房周圍(醫(yī)院和學(xué)校緊鄰),威脅要帶走學(xué)校的女孩,要燒毀醫(yī)院。醫(yī)院還花了兩百元錢贖出被他們關(guān)押的醫(yī)療助手領(lǐng)班。這些敵視態(tài)度的展現(xiàn),在一定程度上為我次年在桂平面對(duì)暴力動(dòng)亂做好了精神準(zhǔn)備”。富馬利是真誠地從基督教救世使命與人道主義的立場(chǎng)出發(fā),到中國為當(dāng)?shù)厝朔?wù),并把西方先進(jìn)科學(xué)文化引進(jìn)中國,然而她站在西方人的國家立場(chǎng)上,不能理解中國人民反抗西方列強(qiáng)侵略的激憤及某些人的過激言行。

即使信奉基督教而主張?jiān)谏系勖媲叭巳似降鹊乃舱镜轿鞣絿抑趁裰髁x的視角,看待當(dāng)時(shí)中國人的反侵略斗爭(zhēng)以及在斗爭(zhēng)過程中的種種過激行為。然而,她也從一個(gè)側(cè)面揭示了中國現(xiàn)代化進(jìn)程的復(fù)雜性,為了抵御當(dāng)時(shí)比中國強(qiáng)大的西方列強(qiáng)侵略,中國人向西方學(xué)習(xí)先進(jìn)科學(xué)文化,包括西方傳教士醫(yī)師引入的醫(yī)學(xué)科學(xué),開啟了中國走向現(xiàn)代化之路,但部分國人出于對(duì)西方列強(qiáng)侵略的憤恨,又排拒阻滯西方科學(xué)文化傳入中國。這是富馬利在華行醫(yī)傳教、傳授醫(yī)學(xué)科學(xué)的活動(dòng),一直面對(duì)抗拒的原因。

到廣西行醫(yī)傳教

富馬利是一個(gè)非常果敢頗有決斷的女人。一般的來華傳教士醫(yī)師都得先學(xué)習(xí)一下中文,熟習(xí)環(huán)境,再開展工作,她卻在中國不到一年,就陪著她的兄嫂和他們的小女兒前往廣西桂平。他們?nèi)〉浪萁希?00多公里,乘船一般要走三個(gè)星期,卻在路上只走了18天。他們到達(dá)那里時(shí),當(dāng)?shù)剡€沒有一個(gè)傳教士。廣西是太平天國起義發(fā)難的地方,他們到來時(shí)這里正處中法戰(zhàn)爭(zhēng)的前線,當(dāng)?shù)貢r(shí)局危亂。“人民來自許多部落,顯然有敵意。在桂平,富利敦成功地租到了一間小房子。借助于行醫(yī),他認(rèn)為我們能夠在城里站住腳跟”。

富馬利和她的嫂子是最早進(jìn)入這個(gè)城市的白人婦女。當(dāng)然,她們到處被人們尾隨著,盯著看,當(dāng)?shù)厝烁娂妭髡f她們一個(gè)女的還是醫(yī)生,于是人人都想去找那位女醫(yī)生看病。“后來我們認(rèn)為溯江而上找一個(gè)比較幽靜的地點(diǎn)是明智的。但不管我們避開多遠(yuǎn),也不管我們多么希望不受打擾,想減少尾隨我們的人,就是沒有任何效果。一家人家有一個(gè)小男孩,是個(gè)殘疾人,很憔悴,虛弱得連小小的手都幾乎無力抬起來。我開始給他還有別的從城里來的人看病。由于孩子的病有好轉(zhuǎn),他的父親很感激,說愿意把剛剛建好的磚屋租給我們。這真是一個(gè)大喜訊。地方長(zhǎng)官的一個(gè)代表來了,帶來兩只鴨子、兩只雞、四包面粉(是用植物制作的,很可能是黃豆做的)和四包死螺。我們得到這一正式承認(rèn),感到很高興”。

工作開頭,運(yùn)氣還不錯(cuò)。富馬利在一間土屋中租到了兩個(gè)房間。她把它們用作診所和醫(yī)院。她還有一位得力的中國助手:梅阿桂(Mui Ah-Kwai),她曾在醫(yī)院受過嘉約翰醫(yī)生的培訓(xùn)。富馬利一到中國后,就投入醫(yī)療工作中,沒有像其他來華的傳教士醫(yī)師先學(xué)一段時(shí)間中文,因此她還不能用中文交談,要通過梅阿桂與中國人交流。

富馬利是發(fā)達(dá)國家先進(jìn)醫(yī)療條件培養(yǎng)的高級(jí)醫(yī)生,一到當(dāng)?shù)兀瑓s立即自己動(dòng)手建起簡(jiǎn)陋甚至有些原始的醫(yī)療設(shè)施,同時(shí)開展醫(yī)療工作。一天,“一個(gè)窮鞋匠來到診所。他雙目失明已經(jīng)有兩年了。我告訴他我可以給他做手術(shù),但是他得留在這里至少一個(gè)星期。他表示愿意,所以我就把我的土房子醫(yī)院準(zhǔn)備了一下。我把房間徹底清掃過,刷了白灰。手術(shù)后,我讓他躺在新床板上,每天送去合適的食物。當(dāng)我給他解開繃帶,他看見了東西時(shí),他成了非常幸福的人。而我的幸福一點(diǎn)也不亞于他。這是我做的第一例白內(nèi)障手術(shù)。我曾經(jīng)在費(fèi)城看過人熟練地做這種手術(shù),但是在離開任何—個(gè)別的醫(yī)生數(shù)百英里之外,獨(dú)自來做這個(gè)手術(shù),就是另一回事了。然而,他‘在外面嚷嚷’了一下,很多盲人就來了”。

有—次富馬利給人接生,那地方有7頭水牛,中間只隔著一道細(xì)細(xì)的竹欄桿;她真擔(dān)心那些牛會(huì)亂沖亂撞過來。“然而那個(gè)女人能跟牛說話,使它們安靜下來。”感謝上帝,富馬利終于在擔(dān)驚受怕中,把那嬰兒接生下來。可是,“第二天早上我去看我的病人,在后院里找到了那個(gè)媽媽。當(dāng)我問到女嬰的情況時(shí),她說她已經(jīng)‘把她扔到河里去了’,經(jīng)過仔細(xì)詢問,我發(fā)現(xiàn)這已經(jīng)是用這樣方法處理掉的第五個(gè)女孩了,她說她沒有米飯來養(yǎng)大這孩子……”富馬利非常難過,她在把先進(jìn)的科學(xué)文化引進(jìn)這里時(shí),遭遇到愚昧無知及種種落后陋習(xí),并且要非常小心地應(yīng)對(duì),“這里的人們非常迷信。我們一言一行都得非常小心。如果我們停下步來看看墓碑上的碑文,就會(huì)有人說我們想要盜墓。很多人相信我們拿小孩眼睛來制藥。還有—些人則打聽我們的眼睛能看透地底多遠(yuǎn)”。

經(jīng)過富馬利與兄長(zhǎng)一家的艱辛開拓,局面打開了。一座新醫(yī)院動(dòng)工興建,并到1886年5月初就差不多可以啟用。醫(yī)療條件改善進(jìn)展極好。富馬利醫(yī)生看到提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)會(huì)不斷增加由衷高興。她給家里寫信說:“當(dāng)你收到這封信的時(shí)候,你可以想象我們正在干干凈凈的新醫(yī)院里,風(fēng)景優(yōu)美,有山有水有平地;病區(qū)里住滿了病人,有人在給那些從來沒有聽到過福音的人們宣講。”

然而好景不長(zhǎng)。廣西正處當(dāng)時(shí)中法戰(zhàn)爭(zhēng)的前沿,戰(zhàn)火曾燒到當(dāng)?shù)劓?zhèn)南關(guān),家鄉(xiāng)被侵占的危險(xiǎn)曾迫在眉睫,激起飽受西方列強(qiáng)侵略的中國人對(duì)西方列強(qiáng)的強(qiáng)烈憤恨,廣西的知識(shí)分子首先站出來號(hào)召人民反抗侵略。作為中國傳統(tǒng)文化代表的士人們,對(duì)異質(zhì)文化的代表——西方傳教士也有著強(qiáng)烈的排拒意識(shí)。在這一時(shí)刻,當(dāng)?shù)赜械陌傩找脖憩F(xiàn)出對(duì)西方強(qiáng)烈排外情緒以及激烈排外行動(dòng)。“5月6日,三年一度的考試正在進(jìn)行,城里聚集了六千名‘文人學(xué)子’。他們討厭外國人,蓄意挑起—群暴民,來攻擊富利敦兄妹。當(dāng)富利敦先生匆匆出外求救的時(shí)候,暴徒們就沖破房屋周圍的竹籬笆,把柴捆堆積起來放火焚燒。富馬利帶上小女孩,富利敦夫人身體很不好,盡量收拾起能收拾的文件,三個(gè)人從側(cè)門出來,預(yù)料憤怒的暴民會(huì)把她們殺死,而且猜想富利敦先生已經(jīng)遇害了”,她們能做的只有“急促地禱告著鼓起自己的勇氣,去承受脆弱的木頭圍墻外面將要降臨到我們身上的一切,我們走了出去,進(jìn)入瘋狂的人群中。他們朝我們沖過來,喊著‘殺’!‘宰了她們’!‘扔到河里去’!‘燒’!但是當(dāng)我們外表鎮(zhèn)定地穿過一條竹林小徑朝河邊走下去時(shí),一種類似憐憫或者羞愧的東西制約了他們,沒有施行人身的狂暴行為。’富利敦幸運(yùn)地找到了保護(hù),托人捎話來說他平安無事。稍后兩個(gè)女人和一個(gè)小孩被帶到他那里,但是他們的家和新建的醫(yī)院則完全燒毀了”。富馬利以自己的視角與西方傳教士的立場(chǎng)再現(xiàn)了這一驚心動(dòng)魄的歷史場(chǎng)面。

篳路藍(lán)縷建女子醫(yī)校

富馬利再也沒有回到桂平,輾轉(zhuǎn)回到廣州,于1887年在廣州四牌樓和同德街開辦了兩間診所。1891年,她又在賴馬西醫(yī)生的幫助下在花地再開了一間診所。當(dāng)富馬利醫(yī)生下鄉(xiāng)的時(shí)候,就由賴馬西醫(yī)生負(fù)責(zé)管理診所。富馬利醫(yī)生在1897年接管了醫(yī)院女病區(qū)的工作之后,在忠誠的梅阿桂協(xié)助下,一直在那里工作到1900年,才辭去職務(wù)。

富馬利任教的博濟(jì)醫(yī)校是中國首招女生的醫(yī)校。1899年,醫(yī)校女生增至5人。就在這一年,嘉約翰醫(yī)生在廣州芳村著手創(chuàng)辦精神病院,醫(yī)校里的男生都跟隨他去了芳村。富馬利擔(dān)起了教授5個(gè)女生的擔(dān)子,她帶著她們?cè)谖麝P(guān)存善大街施醫(yī)贈(zèng)藥,有空就為她們講授醫(yī)學(xué)課程。中國的第一間女子醫(yī)校在此濫觴發(fā)端。隨著富馬利接觸到更多的本地婦女,她們“病死事小,看了男醫(yī)生失節(jié)事大”的傳統(tǒng)觀念既讓她深感無奈,又使她越來越感覺到應(yīng)該有一所婦女醫(yī)院,也堅(jiān)定了她辦好女醫(yī)學(xué)堂,為更多的中國婦女治病解危的決心。1899年,富馬利在廣州西關(guān)逢源西街尾的長(zhǎng)老會(huì)一支會(huì)禮拜堂創(chuàng)辦女子醫(yī)學(xué)堂及附屬贈(zèng)醫(yī)所。1899年12月12日,女醫(yī)學(xué)堂的贈(zèng)醫(yī)所接診了首例病人,此日亦被看作是醫(yī)院的首創(chuàng)日。當(dāng)時(shí),富馬利與在博濟(jì)醫(yī)校的余美德、施梅卿兩位醫(yī)生的協(xié)助下開辦了女醫(yī)學(xué)校,以富馬利的贈(zèng)醫(yī)所為實(shí)習(xí)場(chǎng)地,開設(shè)于逢源中約。學(xué)生不到10名,取名“廣東女醫(yī)學(xué)堂”。

1900年,義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)爆發(fā),嶺南雖因中國南部地方大員實(shí)行東南互保之策而稍安,但難免被動(dòng)亂波及,富馬利師生幾人到澳門避亂,這時(shí)身體柔弱的富馬利正受到哮喘困擾,但并未停止教學(xué)。師生在亂世中相互扶助,“廣東女醫(yī)學(xué)堂”的落實(shí)計(jì)劃漸漸清晰。

局勢(shì)稍定,富馬利率學(xué)生回到廣州。她從各種各樣的病人那里總共籌得2500元的款項(xiàng),終于可以在廣州城西隅買一塊地皮。她和哥哥“找到一片開闊的空地,有兩百頭豬躺在那里的泥濘中。在它的北邊,靠著運(yùn)河,是一些低矮的小棚子;到晚上就把豬趕進(jìn)小棚子里,人就睡在棚子的上邊。西邊是一個(gè)染坊,后面是一個(gè)軍營(yíng)。那里每天早上和傍晚都傳出大炮的轟鳴聲。東南邊是鄰近各區(qū)的垃圾傾倒的地方,升起—股股難聞的蒸汽。在這片郁悶的地面上,他們投入了全部的錢,打下了女醫(yī)學(xué)堂的基礎(chǔ)。第一座建筑物建成于1900年,是一座教堂,有一些房間作診所之用。這座建筑完工之后不久,富利敦回美國時(shí),設(shè)法從布魯克林的拉斐特教堂籌到3000元錢寄來,用作建造一座新的大樓。

“1901年4月23日星期三這個(gè)日子將要作為廣州醫(yī)療與慈善事業(yè)歷史上一個(gè)喜慶日子被人們長(zhǎng)遠(yuǎn)地記住。這實(shí)在是一個(gè)新時(shí)代的開始,它將會(huì)給這個(gè)大城市許多代的婦女和兒童帶來福祉。”

醫(yī)院定名柔濟(jì)婦孺醫(yī)院,是廣東女醫(yī)學(xué)堂的附屬醫(yī)院。初名“道濟(jì)”,取其“傳道,以醫(yī)濟(jì)世”之意。后因“道濟(jì)”二字與“刀仔(小刀)”一詞在粵語發(fā)音上比較接近,為避忌諱,院方接受清政府駐美公使梁誠先生的提議,將醫(yī)院更名“柔濟(jì)”。這名字讓當(dāng)?shù)厝寺犉饋砀岷陀H切,亦與醫(yī)院早期專門診治婦孺患者的屬性相吻合。1901年建成第一座醫(yī)院院舍,有病床12張,收治留醫(yī)病人。

到1901年,醫(yī)校有40名學(xué)生,2位外國教師和8位中國教師。

1902年,富利敦在美國向印第安納州的夏葛(E.A.K.Hackett)先生募得捐款4000元,在女醫(yī)校建新校舍,那座染坊于1902年被購入作為學(xué)生宿舍。為紀(jì)念捐款者之美德,“廣州女子醫(yī)學(xué)堂”改名為“夏葛女子醫(yī)學(xué)校”。也在這一年,端拿(Charles Turner)夫人捐贈(zèng)了3000元,被用來收購了兵營(yíng),于是在這里開辦了護(hù)士學(xué)校,定名為“端拿護(hù)士學(xué)校”。后來,柔濟(jì)醫(yī)院改名為夏葛醫(yī)學(xué)院附屬柔濟(jì)醫(yī)院。

自“廣東女子醫(yī)學(xué)堂”改名為“夏葛女子醫(yī)學(xué)校”后,由美國長(zhǎng)老會(huì)派愛倫博士(Dr.Allen)當(dāng)校長(zhǎng),“道濟(jì)醫(yī)院”改名“柔濟(jì)醫(yī)院”,任夏葛的女兒夏馬大為院長(zhǎng)。該校經(jīng)費(fèi)除美國長(zhǎng)老會(huì)及美國人夏葛和端拿及其他美國人捐款外,還有不少中國人及當(dāng)時(shí)知名人士,如兩廣袁制軍、李制軍、岑制軍及胡布政司、丁鹽運(yùn)司等的捐助。

夏葛醫(yī)學(xué)院、端拿護(hù)士學(xué)校和柔濟(jì)醫(yī)院的兩校一院的完整醫(yī)科體系成型,組成了中國第一個(gè)教學(xué)醫(yī)療科研一體化的女子醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu),人員8至9人,床位30張,富馬利任校院總監(jiān),統(tǒng)管兩校一院。由富馬利出任學(xué)院院長(zhǎng)及教授。從現(xiàn)有的史料來看,廣東女子醫(yī)學(xué)堂是否中國第一間女子醫(yī)校尚有爭(zhēng)議,但從夏葛醫(yī)學(xué)院的學(xué)制、辦學(xué)規(guī)模、教學(xué)方式及完整配套的設(shè)施與實(shí)習(xí)基地上來看,它確是中國有史以來第一所女子高等西醫(yī)學(xué)府。

1902年4月23日,柔濟(jì)醫(yī)院舉行落成和命名典禮。美國駐廣州領(lǐng)事麥偉德任典禮主席,出席的賓客有清政府的將軍、廣東省布政司、南海縣與番禺縣縣令等中國官員。

經(jīng)過富馬利艱苦經(jīng)營(yíng),護(hù)士學(xué)校于1904年正式建成,招收了首名學(xué)生李鳳珍。端拿護(hù)士學(xué)校學(xué)制初定兩年,從1915年起改為三年。

富馬利繼續(xù)在國內(nèi)外募捐,興建醫(yī)院校舍,至1905年,已有醫(yī)校校舍兩座,醫(yī)院病房為馬利伯堅(jiān)紀(jì)念堂和麥偉林堂兩座。

柔濟(jì)醫(yī)院創(chuàng)院之初亦兼具慈善機(jī)構(gòu)性質(zhì),主要服務(wù)貧窮的女病者,婦產(chǎn)科一直是其強(qiáng)項(xiàng)。1909年,該院就開展了鉗助產(chǎn)術(shù)、毀胎術(shù)、臀位牽引助產(chǎn)術(shù)、子宮破裂修補(bǔ)術(shù)等。1914年,富馬利、夏馬大和中國女醫(yī)生羅秀云一起,為一名患者切除了47公斤盆腔腫物,標(biāo)本被送往南京展覽,引起轟動(dòng)。

1912年5月15日,孫中山親臨夏葛醫(yī)學(xué)院的學(xué)生畢業(yè)典禮,并視察柔濟(jì)醫(yī)院。

富馬利創(chuàng)建的這所女子醫(yī)校的立學(xué)宗旨有著明確宗教目的:以耶穌真理為體,以新學(xué)救人為用。欲來學(xué)者,須為本國婦女,及至學(xué)成,以天道救人之靈,以醫(yī)道治人之身,振興世界,扶植國脈,并非別開生財(cái)門路,愿學(xué)者毋忘此旨。然而又有著現(xiàn)代文明的特征。醫(yī)校學(xué)生的資格規(guī)定為:尊重人格,不能為富人培養(yǎng)側(cè)室,故凡妾侍之流,斷不收錄;學(xué)習(xí)功課繁重,非專心致意不能進(jìn)步,故已嫁而有家累者不錄。學(xué)習(xí)研究的學(xué)問,頗多深?yuàn)W,腦力未長(zhǎng)足及文字不通順者,斷難勝任。故凡來學(xué)諸生,須年足18歲,對(duì)本國文字能讀能作,又略明各種科學(xué)者方能入選。如資質(zhì)過鈍,不能追上學(xué)科,或品行乖張,不堪造就者,本校必須請(qǐng)其退學(xué)。凡由外省來學(xué),如文字通順者,可以收錄。當(dāng)時(shí)學(xué)生的來源,一是通過考試招收有中學(xué)文化水平的女生;一是由教會(huì)介紹,推薦入學(xué)。所收學(xué)雜費(fèi)高昂:

學(xué)費(fèi):修金每年80元,一次交足,如財(cái)力有困難者,可分兩期繳交。化學(xué)班另加收材料費(fèi)10元。房租:每年12元,進(jìn)校時(shí)交6元,余在下學(xué)期交足。膳費(fèi):每學(xué)期25元,于開課時(shí)交足。堂費(fèi):(包括電燈、洗衣、茶水、工什等費(fèi))每年18元,分上、下學(xué)期交。照費(fèi):學(xué)生卒業(yè)領(lǐng)照時(shí)須補(bǔ)回印照費(fèi)5元。書籍:四年統(tǒng)計(jì)約需30元。收費(fèi)以港幣計(jì)。20年代收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高較大,每學(xué)期學(xué)費(fèi)收達(dá)港幣500元。由于收費(fèi)高昂,非富有家庭的女兒,無法入學(xué)就讀。

學(xué)制規(guī)定為五年,四年本科學(xué)習(xí),一年實(shí)習(xí)。每年作為一班,循序漸進(jìn)。

第一學(xué)年:全體學(xué)、體功學(xué)、化學(xué)、顯微鏡學(xué)。學(xué)生于實(shí)驗(yàn)上,須將全體各端,一一研究。化學(xué)試驗(yàn),一一精練。讀書貴熟,經(jīng)驗(yàn)須多。第二學(xué)年:進(jìn)級(jí)全體學(xué)、進(jìn)級(jí)功體學(xué)、進(jìn)級(jí)化學(xué)、進(jìn)級(jí)顯微鏡學(xué)、藥品學(xué)、皮膚學(xué)、牙科學(xué)、卷帶纏法學(xué),此年內(nèi)學(xué)生須入診癥房臨癥,其余實(shí)驗(yàn)如上年。第三學(xué)年:進(jìn)級(jí)藥品學(xué)、產(chǎn)科學(xué)、外科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、病體學(xué)、診斷學(xué)、寄生癥學(xué),此年內(nèi)學(xué)生須入藥房配制藥品,入割癥房考察割癥之理法,晨昏隨醫(yī)生入醫(yī)院診癥,及隨應(yīng)聘醫(yī)生出外接生。第四學(xué)年:進(jìn)級(jí)外科、進(jìn)級(jí)內(nèi)科、進(jìn)級(jí)產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)、眼科學(xué)、臨床外科講義、臨床內(nèi)科講義、斷訟醫(yī)學(xué)及衛(wèi)生公學(xué),此學(xué)年試驗(yàn)之功課,一如上年而進(jìn)一步,即隨同醫(yī)生出外助理接生。

此外,課程還有英語、拉丁文。基督教《圣經(jīng)》列為必修科。

該校制訂了許多規(guī)章制度:

考試及積分:每禮拜六那天,將各科學(xué)課輪次小考一次,上學(xué)期及下學(xué)期結(jié)束時(shí),將各種學(xué)課各大考一次,惟下學(xué)期散學(xué)時(shí)兼考全年或上年工具課。每日上課之分?jǐn)?shù)及年中小考、大考之分?jǐn)?shù)統(tǒng)于下學(xué)期散學(xué)時(shí)計(jì)算,榜列積分以勵(lì)勤惰。如積分少于本科所定,則下年仍須留在原班再學(xué)。倘某科雖讀完,但在大考時(shí)其分?jǐn)?shù)不及格,則下學(xué)期進(jìn)學(xué)時(shí),雖能升級(jí),然此不足分?jǐn)?shù)之科,仍須在學(xué)班再學(xué),直至該學(xué)期大考時(shí),其分?jǐn)?shù)及格方算此科畢業(yè)。醫(yī)照及獎(jiǎng)賞:學(xué)生除年假外,沒請(qǐng)假或缺課,又每年功課俱完盡者,于卒業(yè)時(shí),由校發(fā)給醫(yī)照一軸,以為成材之證。學(xué)生于畢業(yè)時(shí),將四年之積分合算,最高者,除給照外,可給予物質(zhì)獎(jiǎng)。每班于年終考試積分最優(yōu)及練習(xí)時(shí)留意者,獎(jiǎng)給醫(yī)科器具,以鼓勵(lì)學(xué)生之勤奮。

堂規(guī):注意學(xué)生品行,以養(yǎng)就醫(yī)生之德性,故各室俱有規(guī)條。其大意是禁煙酒、戒謊言、潔凈整齊、勤習(xí)依時(shí)等。

學(xué)生規(guī)定要寄宿,在學(xué)期間不準(zhǔn)結(jié)婚,否則勒令退學(xué)。還規(guī)定學(xué)生不準(zhǔn)參加社會(huì)活動(dòng),但又必須參加宗教活動(dòng),每天必須參加早、晚禱,星期天要到教堂聽牧師講道。

由于該校收費(fèi)高昂,歷屆畢業(yè)生人數(shù)很少。1903年畢業(yè)生只有蘇恩愛、黃雪貞2人;1904年畢業(yè)生有羅秀云、梁友慈、張星佩3人;1905年畢業(yè)生有吳雪卿、林憐恩、梁煥真3人;1906年畢業(yè)生有梅恩憐、黃德馨、毛慧德3人。其余連續(xù)幾屆畢業(yè)生都是幾個(gè)人,到1911年開始人數(shù)逐步增多,該年畢業(yè)生有朱儀君、余合壁、余卉先、余謙和、關(guān)相和、黃美英、胡英、司徒燕如、譚恩憐、李德如、李玉蓉、魏翠立12人。以后各屆畢業(yè)生最多達(dá)15人。

1914年,美長(zhǎng)老會(huì)派夏馬大醫(yī)師和倫嘉列博士來華。同年,組成了夏葛醫(yī)學(xué)院及其附屬機(jī)構(gòu)的董事會(huì)。定出了董事會(huì)職責(zé),教員執(zhí)行部職責(zé)及各種會(huì)議制度。由董事會(huì)選出了第一屆教員執(zhí)行部。負(fù)責(zé)整個(gè)校院的行政業(yè)務(wù)管理,并正式選出富馬利為校院總監(jiān),兼任醫(yī)院主管,梅思憐、李喜憐分別任醫(yī)校、護(hù)校校長(zhǎng)。

至此,校院人員及管理制度逐漸完備。柔濟(jì)醫(yī)院于1914年分布有內(nèi)、外、婦產(chǎn)、特覺各科,病床增至50張,每年入院數(shù)約600至650人。門診每年約9000人次。醫(yī)療業(yè)務(wù)也有很大發(fā)展,特別是婦產(chǎn)科。

富馬利擔(dān)任校長(zhǎng)直至1915年。這一年,已過五旬的她離開廣州,旅居上海,應(yīng)中國傳教醫(yī)師協(xié)會(huì)之請(qǐng),全職翻譯醫(yī)學(xué)書籍,專心從事醫(yī)學(xué)書籍的翻譯工作。現(xiàn)在尚不清楚富馬利離開夏葛女醫(yī)的原因,一般推測(cè),她也許只是想要休息,她當(dāng)助產(chǎn)士的女醫(yī)學(xué)堂誕生后,在她精心調(diào)理下成長(zhǎng)起來,她也可以放心離開。她一手創(chuàng)建的夏葛醫(yī)學(xué)院、附設(shè)醫(yī)院和護(hù)士學(xué)校的兩校一院體系及相應(yīng)的教育模式與管理制度延續(xù)了下來。

其時(shí),學(xué)院的教員里,有8名美國醫(yī)學(xué)博士、1名哲學(xué)博士,教學(xué)陣容十分強(qiáng)大。夏馬大任校院總監(jiān)兼醫(yī)院主管,倫嘉列任醫(yī)校校長(zhǎng),護(hù)校仍由李喜憐任校長(zhǎng)。

1920年,學(xué)院學(xué)制改為六年制,一年預(yù)科,四年本科,一年實(shí)習(xí)。

上世紀(jì)30年代初,中國各地開展收回外國人辦校的教育權(quán)運(yùn)動(dòng)。在運(yùn)動(dòng)的影響和推動(dòng)下,夏葛女子醫(yī)學(xué)院學(xué)生,通過學(xué)生會(huì)、青年會(huì)、校友會(huì)的決議,曾經(jīng)罷課3天,要求將學(xué)校收歸中國人辦理。1930年,教會(huì)根據(jù)中國政府規(guī)定,將夏葛醫(yī)學(xué)院及其附屬機(jī)構(gòu)移交我國自辦。校名稱“私立夏葛醫(yī)學(xué)院”,包括附屬醫(yī)院及護(hù)校,并成立董事會(huì)。第一屆新董事會(huì)主席為關(guān)相和醫(yī)師。董事會(huì)下設(shè)校院院務(wù)委員會(huì),作為最高行政管理機(jī)構(gòu),指定了校院院長(zhǎng)為王懷樂,學(xué)院主任梁毅文。醫(yī)院主任何輔民,護(hù)校主任林蔚芳,藥校主任邵艾。1932年,學(xué)校在政府注冊(cè)。到1933年,南京國民政府教育部下令規(guī)定教會(huì)辦的醫(yī)院、育嬰院附屬的教育機(jī)構(gòu),不能有教育權(quán),要向政府立案,成立董事會(huì),規(guī)定董事長(zhǎng)必須由中國人擔(dān)任,董事中的外國人不得超過半數(shù)。學(xué)校隨即改組。學(xué)校按照當(dāng)時(shí)南京教育部規(guī)定重新辦理立案,改名為“夏葛醫(yī)學(xué)院”,學(xué)制為六年,開始兼招男生,附設(shè)的柔濟(jì)醫(yī)院亦經(jīng)改組,開始接受男病人。

在建院30年間,繼初建的兩座病房后,于1911年建成護(hù)校校舍“夾拔堂”,1915年建新平房1間,至1917年加建三樓,1923年在夏葛兩座校舍拆除的原地建成富馬利堂。1924年建膳堂1座,陸續(xù)建造外國職員住宅及護(hù)校學(xué)生宿舍4座,并于1929年購得緊接校院南邊的“路得”校舍大小共4座。所以,在華人接辦時(shí)已有房屋14座。并在此基礎(chǔ)上,準(zhǔn)備建筑醫(yī)院新病樓。

1936年,夏葛醫(yī)學(xué)院與嶺南大學(xué)醫(yī)學(xué)院合并為孫逸仙博士醫(yī)學(xué)院。夏葛醫(yī)學(xué)院從1930年至1935年畢業(yè)生計(jì)31屆,246人,1936屆的學(xué)生將在夏葛醫(yī)學(xué)院完成7年的學(xué)業(yè)。夏葛醫(yī)校的學(xué)生,遍布海內(nèi)外,在醫(yī)界頗具聲望。柔濟(jì)醫(yī)院延至1954年1月6日,宣布廣州市人民政府接辦柔濟(jì)醫(yī)院,成為廣州市第二人民醫(yī)院。附屬端拿護(hù)士學(xué)校解放后重新備案,改稱“廣州市第二護(hù)士學(xué)校”,歸屬衛(wèi)生局。至此,端拿護(hù)士學(xué)校共辦40屆,畢業(yè)生336人。

1917年,富馬利離開中國,回到美國,在加利福尼亞帕薩迪納的農(nóng)場(chǎng),歸隱田園。1927年1月7日,她因病辭世。

責(zé)任編輯/胡仰曦