在普世與入世間

——70年代后 夏志清的現代 文學批評

黃文倩

在普世與入世間——70年代后 夏志清的現代 文學批評

黃文倩

一

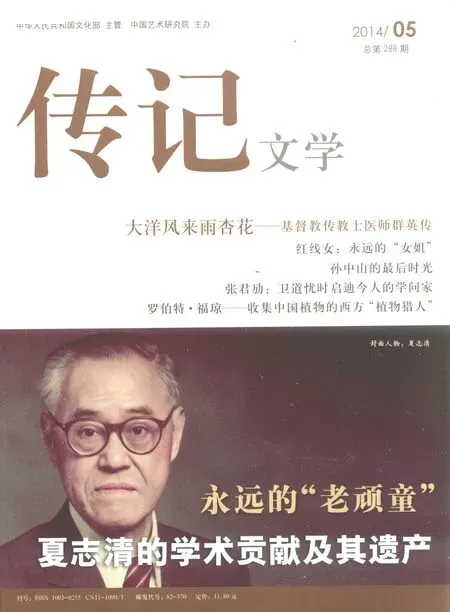

2013年12月29日,一

代文學批評家夏志清(1921-2013)病逝于美國紐約。眾所周知,冷戰初期,夏志清曾接受美國政府的資助,和饒大衛(David N.Rowe)等人編寫過一

部《中國手冊》(China: An Area Manual),并以1961年出版的英文著作《中國現代小說史》,奠定他在美國漢學圈的學術地位。這部專書的中譯本,由劉紹銘、李歐梵等編譯,于1979年臺北的傳記文學出版社及香港的友聯出版社出版。夏志清后來的著作中譯本,也多先在臺灣出版,主要包括:《愛情·社會·小說》(1970年)、《文學的前途》(1974年)、《人的文學》(1977年)、《新文學的傳統》(1979年)、《夏志清文學評論集》(1987年)、《雞窗集》(1984年),《談文藝、憶師友——夏志清自選集》(2007年),及編注《張愛玲給我的信件》(2013年)等。其中一

部分,中國大陸在改革開放后亦陸續引進。在20世紀下半葉的特殊歷史條件下,夏志清和他的著作,在兩岸甚至美國、西方的中國現代文學批評圈,都有相當的影響,具有一

定的地位和代表性。夏志清對中共的批判立場清楚明確,在著作里也并不遮掩。在《中國現代小說史》中,他抑魯迅揚張愛玲的批評,以處處類比西方經典的比較,反襯與相對化中國現代文學的特色,自然引發不同學術或實踐立場者的響應與爭議,除了20世紀60年代與普實克基于不同的治學立場、方法和意識型態,針對《中國現代小說史》展開的論戰外,90年代亦有劉康《中國現代文學研究在西方的轉型》,間接地批評夏志清的文學史對中國左翼文學理解的限制。近年來,孫郁、陳思和、陳子善、王德威等,也曾對夏志清的文學批評,提出過一

些研究與看法。孫郁、陳子善和陳思和的主要觀點的交集,是將夏志清《中國現代小說史》的文學批評方法和視野,作為改革開放后大陸文學批評的一種補充——畢竟,新中國建國以降的文學批評,尤其在十七年和“文革”階段,確實有極左與教條化的部分歷史事實,80年代后,需要引入另一種西化參照和不同方法的視角,從辨證的角度上,不完全沒有健康與過渡的功能。而王德威與夏志清一樣出身外文系統,同站在西方自由菁英和普世價值的立場,以世故精致、文學大同來理解夏志清,也不乏沒有為某種文學場域的話語權的護衛意義。

而在兩岸一片去中心與后現代的新歷史條件下,重讀夏志清和他的文學批評,呂正惠曾對爭議中的細節,開展了倫理關注。他曾在《戰后臺灣小說批評的起點——夏氏兄弟與顏元叔》(收錄于呂正惠《臺灣文學研究自省錄,2014》)一文中說:“跟夏濟安相比,夏志清比較沒有強烈的‘歷史感性’,比較沒有身處于‘社會變遷’中的那種‘切膚之感’。他在論中國現代小說家時,雖然‘理性’上知道他們都在‘傳統’與‘現代’之間掙扎,但夏志清卻以‘客觀’的立場去看他們小說中的文化與道德問題。”呂正惠想強調的是,不能過多地以西方的經典作品和價值取向,來參照與評價中國現代文學及其優劣,各個國家、民族文學都有其自身的本土特性,和他們企圖要響應與承擔的社會歷史責任。批評家跟研究對象的關系,或許不應該也不可能完全“客觀”,或者說,排除自身主觀/主體性上的緊張。

斯人已逝,更豐富化地清理與反思夏志清,和他的現代文學批評的時機已經來到。當我較完整地搜集與閱讀夏志清一生的文學批評著作后,我注意到前述各大家對夏志清和他的文學批評的理解,仍多集中在他1961年的《中國現代小說史》,但更有意思的是,夏志清在70年代以降,開始在許多的批評中,反省了他早年諸多批評觀與實踐,有些部分,擴充了對中國現代文學的理解,表達了對中國知識分子、作家“感時憂國”的同情,同時,對臺灣文學一些代表作家,如余光中、琦君、白先勇等,也有一些雖然不無保守,但仍然可謂之細膩敏感的見識(甚至有些言外之音,在今天看來可能更具價值)。在具有總論性質的批評文章中,亦曾對包括黃春明、宋澤萊等臺灣鄉土文學的作品給予應有的肯定,甚至可以說,相當程度地修正與節制了他早年在《中國現代小說史》中,以西化菁英為上、過于去社會與歷史化的參照方法與史觀。因此,本文主要想重新疏理與脈絡化夏志清在《中國現代小說史》后的文學批評的發展歷程,重構70年代以來,夏志清逐步調整與展開的批評環節與視野,以讓我們更充分地認識夏志清,和他為中國現代文學所作出的歷史“基礎”工作。

1953年攝于耶魯大學魯魯

二

《中國現代小說史》階段的夏志清,曾受F.R.李維斯《偉大的傳統》與T.S艾略特《傳統與個人才能》等批評觀的影響,在李維斯的信念里:“所謂小說大家……他們不僅為同行和讀者改變了藝術的潛能,而且就其所促發的人性意識——對于生活潛能的意識而言,也具有重大的意義。”但要如何生產出這種藝術與生活的“潛能”?李維斯在上書中,談到簡·奧斯汀,除了作家個人的才能,他更為看重的是作家跟傳統的繼承與創造性的關系,李維斯說:“奧斯汀本是博覽群書之人,舉凡有益,便吸納不拒……她本身就是‘個人才能’與傳統關系的絕佳典范。假使她所師承的影響沒有包含某種可以擔當傳統之名的東西,她便不可能發現自己,找到真正的方向;但她與傳統的關系卻是創造性的。”這種接近中國古代的“正變”史觀,可以作為我們理解夏志清的關鍵起點。

夏濟安(左)夏志清兄弟

在現代文學詮釋與分析作品的方法上,夏志清非常重視作品在傳統同類型主題及文學史間的排比,但早期的夏文背后的文學傳統與典律,確實主要常以西方資本主義上升階段的經典為參照和標準,因此看待中國現代文學作品時,他自然會省略作家作品的在地歷史與社會,更快地上升到普世性并加以批判。所以,夏文特別看重有深刻性、人間永恒的矛盾和沖突的細節,主張好的作品應該超越作者個人的人道主義精神,傳達出具有道德意味的內涵等。類似的批評信念和實踐,運用在比較好的總論或作品的分析時,別有一種視野寬廣的智慧風貌。其優點處,我們日后挪用作參照,也不能說完全沒有價值。例如,在《現代中國文學感時憂國的精神》(收錄于《中國現代小說史》中文版)一文中,夏志清曾說過這樣的話:“中國作家的展望,從不逾越中國的范疇……以為西方國家或蘇聯的思想、制度,也許能挽救日漸式微的中國。假使他們能獨具慧眼,以無比的勇氣,把中國的困蹇,喻為現代人的病態,則他們的作品,或許能在現代文學的主流中占一席位。但他們不敢這樣做,因為這樣做會把他們改善中國民生、重建人的尊嚴的希望完全打破了,這種‘姑息’的心理,慢慢變質,流為一種嫌狹窄的愛國主義。”此個說法,雖然欠缺對晚清以降的鄉土中國和歷史,之所以會日漸走向革命的理解,對現代作家和歷史的階段性成就和發展,也期望的過于急切,但既然是普世性話語,如果放在今天世俗化、民族主義式的中國熱之下,作為一種對兩岸目前及未來的作家眼界和實踐的反省,仍然不失為一種帶有責任感的呼吁。

所以,夏志清在早年批評上比較明顯的限制,恐怕不能完全從他去歷史與社會化、重視普世性的角度來批評,因為某種程度上來說,這樣批評他也是一種外于夏志清的抽象立場,更何況文學確實該有一定的普世價值,社會主義國際主義式的通感與理解,也不可能不應該完全排除普世性。問題在于夏志清文學批評觀中的普世價值究竟是什么?我以為,夏早年比較少思考到文學和文學批評工作中真善美的層次和綜合的考慮。夏志清早年文學批評的后設標準,極看重真和美,他對魯迅的許多批評、對張愛玲的過多贊揚、對共產黨的不以為然、對左翼作家欠缺同情的理解,在本質上,都跟這些理想的原型設想有關。他對“真”的追求,帶有明顯的個人性,因為要求作家“個人”的真誠,他對左翼作家和相關作品,包括魯迅晚期的作品和雜文,便以為過于教條和簡化,例如在《中國現代小說史》談晚期魯迅時,夏說:“一九二九年他皈依共產主義以后,變成文壇領袖,得到廣大讀者群的擁戴。他很難再保持他寫最佳小說所必須的那種誠實態度而不暴露自己新政治立場的淺薄。為了政治意識的一貫,魯迅只好讓自己的感情枯竭。”在這里,夏志清關鍵重視“真”、他所謂的“誠實”——在他的文學思維邏輯中,這些概念的內涵,應該跟深刻與復雜性聯系在一起的,因此如果有了一定的政治立場,文學在“真”的意義上就淺薄了、情感就枯竭了,從他自身的邏輯上來推演并沒有錯,但更有意思的問題是:為什么一個如此成熟且敏感的作家,會寧愿暫時選擇讓自己的思想和情感簡化(邏輯的意義上)?這樣的“個人”和“真”的內涵,夏志清并沒有進一步以他長于深入的才能來加以再辯護。當夏高舉“真”為標準時,并沒有綜合思考到其“善”的作用問題,用孟子的說法,“善”乃是“有不忍人之心”,有時候運用在文學上,是不惜簡單化自我的文藝世界,也要將可能影響他人/讀者的綜合作用考慮進去,如此,我們才能理解,魯迅晚期選擇雜文書寫而非小說的意義,選擇時而面向普羅而非絕對菁英化的立場,也才能更貼切地解釋,即使在20年代的《藥》中,魯迅最終要給死去的孩子的墳上多加一個花圈的秘密情感,這種情感并非從邏輯意義上的淺薄與枯竭。

類似的限制也發生在夏志清對丁玲作品的評價上,夏志清批評丁玲時說:“由于對馬克思主義過于簡化的公式信仰,使他們的頭腦陷于抽象的概念,而對人類生存的具體存在現象,不能發生很大的興趣。”夏所批評的這樣的現象,確實不能說沒有,但與其說丁玲的寫作失誤也是在于抽象或簡單化,不如說,延安時期的丁玲,所面對與書寫的某些人物,就是單純且善良的,她們的轉折因此也不若知識分子那么自苦,甚至產生了自苦下的無力與軟弱,例如《我在霞村的時候》里的慰安婦貞貞,就是簡單無懼,某種意義上更令人憐惜——已經失去到一無所有,也沒有什么不能從頭開始了,因此,知識分子和鄉土社會中的保守和道德都無法再摧殘或干擾她,她有生命力再往前走,并且能在革命工作的學習里,爭取更大的成長。這樣的書寫本身,就是作者抑制了知識分子“個人”的偏好,而將真善美的內涵擴大化理解與實踐下的綜合產物。所以,問題還不在于夏志清沒有階級與左翼視野(他本來就不是這種立場),而是即使是從普世的理想,夏的一些論述恐怕仍然需要再周延一些。

三

然而,70年代的夏志清,也開始有一些不同的反省。這個階段他在臺灣出了四本評論集:《愛情·社會·小說》(1970年)、《文學的前途》(1974年)、《人的文學》(1977年)和《新文學的傳統》(1979年),80年代以后的選集也多以70年代為基礎,1978年,他的《中國現代小說史》也正式出了中譯本,可以說,70年代才是他文學評論的高峰與成熟期。

就批評觀來說,首先,夏志清開始檢討過去唯西方是尚的評論標準,對中國現代文學跟舊社會的關系,也比較有同情的理解。在臺灣版的傳記文學出版社的《中國現代小說史》中文版的《原作者序》(1978年)中,夏志清不無感慨地作了這樣的反省與表述:

本書撰寫期間,我總覺得“同情”“諷刺”兼重的中國現代小說不夠偉大;它處理人世道德問題比較粗魯,也狀不出多少人的精神面貌來。但現在想想,拿富有宗教意義的西方名著尺度來衡量現代中國文學是不公平的,也是不必要的。到今天西方文明也已變了質,今日的西方文藝也說不上有什么“偉大”。但在深受西方影響的全世界自由地區內,人民生活的確已改善不少,社會制度也比較合理;假如大多數人生活幸福,而大藝術家因之難產,我覺得這并沒有多少遺憾。

在這里,夏志清明白地指出,以西方菁英的尺度為批評標準的不公平,甚至上升到對西方文明質疑的見識。同時,過去的夏志清,在引述西方文學為標準看待中國現代文學時,目的多在突顯中國現代文學的缺點或限制,但在70年代后的諸多批評里,夏志清更加自覺地意識到,在這樣的方法參照下,中國現代文學跟中國傳統聯系下所能產生的相對特質,恰恰是有了中國傳統(無論是古典傳統或其衍生出來的封建傳統),中國現代文學才真正得以有不同于外國文學的特殊性,也只有在這樣的意義下,中國現代文學的優點與缺點,能夠提供給世界文學以滋養。在《愛情.社會.小說》中的同名論文《愛情·社會·小說》(1970年)中,夏志清曾這樣說:“不久以后,我們生活方式受美國影響太深,可能會全盤美化,那時候的現實可能同樣有趣,但是我們的小說家不能再觀察到禮教社會的特性,和在禮教社會下培養的處世方式和待人接物的種種特點,他們在世界文學上對人性觀察這方面也少有獨特的貢獻了。”夏此言似乎也成為一種預言了。

1963年,夏志清(前排)與后排左起:白先勇、鮑鳳志、陳若曦、歐陽子合影

另一方面,夏志清對于“文學”、藝術,跟思想、內容的關系,也有進一步的反省。過去,本文前面已述,夏志清非常看重作家作品“個人”式的“真”和“美”,過高抬舉為藝術而藝術的信念,罪惡、自私,黑暗如惡之華般的細節,甚至人世間一切負面的情感與狀態,都在美學的對象化中,視它們為只能繼續如此的悲觀和虛無,仿佛創作的目的,最終只在成就藝術和人性上的終極自由,但“善”的向度始終未能充分被同等地理解與展開。但顯然70年代的夏志清也慢慢認清,這種為藝術而藝術的限制,尤有甚者,質疑起“五四”以降“為人生而藝術”、“為藝術而藝術”的二元對立的簡單化,他似乎有意在70年代的文學批評中,把“文學”再重新擴大化,其方法之一,是要再一次跟中國古典傳統勾連,在《人的文學》(1976年)中,夏志清曾這樣說:“漢代以來,真有好多部具有思想性、學術性的精心巨著,研究文學的人因為它們不是‘文學’,而不加理會,真是作繭自縛,剝奪了自己對中國文化有更精深了解的機會。”在這里,“文學”跟傳統、思想與文化,再度被聯系在一起考慮。同時,作為“文學”材料的現實,夏志清也開始能接受,書寫他們的史料價值和社會責任。也是在這個認識的前提下,即使是“五四”左翼作家初階段難免較為粗糙的寫作技術,對中國舊思想、舊道德、舊社會的抨擊和揭露,也有其不可忽視的內容價值。是以我們才能歷史化地理解,他在《人的文學》中對艾略特這段話的引用意義:“一部作品是否為文學誠然全靠文學標準來決定,一部作品的‘偉大’與否則不能單靠文學標準來決定的”,在“文學”標準之外,與中國傳統的關系,和作品的思想內容(及善的作用),已成為夏志清70年代以降,品評作品時綜合判斷的方法與環節。

當然,作品的思想水平,乃是一部作品能否“偉大”的重要標準,“文學”絕對不只是藝術與技術的手法,但70年代后,夏志清理解中的思想內容又是什么?雖然他對“感時憂國”的中國現代文學已能更多同情,但窄化下的普世價值,仍是支配著夏志清思維模式中的關鍵信念。我認為,就整體上來說,即使是70年代后的夏志清,還是比較強調作家應該從忠于自己的感性出發,表達自己對“世界”和“人生”的看法,他仍然對中國作家、作品以及具體的社會和歷史的關系,沒有更深的知性上的興趣,但比起英文版的《中國現代小說史》階段,他已經對社會和歷史多了從感情上的認同,落實在他談論思想的內容問題時,夏志清在《文學·思想·智能》(收錄于《愛情·社會·小說》)中,聯系上的是普世價值中的“人類文明的傳統和習性”的說法:

創作所運用的思想,雖和純理智的思想不是一回事,但決定一部作品、一個作家的優劣,純理智的思想仍是一個基本考慮。這種考慮不是以哲學的眼光去鑒別其思想的真偽,而是以人類文明的傳統和習性去鑒別其思想的成熟或幼稚。

夏志清這樣的理解,是站在人文主義者的立場,這時候批評家本身的文史哲的會通能力和格局,將是決定他能否作出相對準確評價的關鍵,這其實相當不容易,因為參照的標準或說范疇太大,很容易在品評過程中失之粗糙,甚至易流于抽象。但他在這方面的實際批評實踐,仍有許多值得清理的地方,尤其,整合他70年代以來的相關批評觀的擴充,有一些很少被前人學者充分領悟其細膩的部分,值得我們再看重。

首先,70年以降,夏志清選擇品評的對象、材料大致分兩類:一類是跟他一樣有留美讀書、治學或有一定往來、了解的外省籍知識分子或作家,除了已經廣被人所熟知的張愛玲、錢鐘書外,比較重要的還有吳魯芹、林以亮、余光中、白先勇、陳若曦、琦君、陳世驤、盧飛白、何懷碩等。另一類則是臺灣70年代的本土與鄉土代表作家的總論和印象點評,如陳映真、黃春明、宋澤萊等。

就前者而言,夏志清因為比較欣賞文人型的作家(夏在談到吳魯芹和他欣賞的作家英美作家的類型時,曾說他喜歡的其實都是讀書多,有批評頭腦的文人型作家,這也可以從他特別欣賞錢鐘書、沈從文、張愛玲來理解。可參見夏志清《雞窗集》),他所選擇評點的對象,多為才學突出,同時因緣際會有一些往來的人士,因而旁采故實,體兼說部時也親切,這是夏志清的文評能寫的流暢自然的原因之一。舉例來說,他談余光中的核心觀點,主要落實在余光中作品的中國鄉愁,有點為“文化中國”的意識辯護,至今已廣為學術界熟悉。60年代中到70年代中,中國大陸發生“文化大革命”,國民黨在臺灣亦積極繼續推動“中華文化復興運動”,因此余光中和許多同世代或更年輕的外省作家,以“文化中國”式的傷感書寫,在懷國與鄉愁間,將典律上溯中國古典傳統,也不能說沒有其歷史的合理性,某種程度上,這可能也是冷戰結構下的文化生產的必然結果。但更有意味的是,夏志清也看出了這種書寫之于外省作家的整體藝術特質,在《余光中:懷國與鄉愁的延續》(1976年)一文(收錄于《人的文學》)中,他點評說:“這些散文詞藻華美,韻律動人,把回憶、描述、冥想,巧妙地編織成章。”懷國與鄉愁等主題,本來就極為切身,但卻需要多以回憶、冥想、巧妙編織等技術來成章,處處聯系上古詩來自我安慰與安頓,夏反而間接地不小心看出此類作品的限制。

因此,在夏志清70年代評論的臺灣外省作家中,他敏銳地看出他們最好的特質,我以為并不是過去廣被眾學人所熟知的“文化中國”式的視野或感性,盡管他在70年代以降的批評觀,開始意識到中國古典傳統與視野的重要,但就整合他的批評實踐來說,他對琦君的評論可能更為到位且有長遠價值。夏志清為她提出了一個“傳統型感性”的概念,并將譜系上溯到蕭紅的《呼蘭河傳》,同時,他雖然也將琦君跟李后主、李清照的傳統聯系在一起,但重點并不在于突出“文化中國”,而在于突出真情實感,有“文化中國”不一定有真情實感,但從真情實感出發,最終若能導向“文化中國”,那樣的中國的內涵才可能具體且厚實,并有傳統下的創造性推進。琦君何以能如此,夏志清以她的散文作品《髻》為例,認為如果歸有光的《先妣事略》可以傳世,《髻》更應該傳世,相比許多外省籍小說家、作家幻想中的“文化中國”,或懷念昔日在大陸的光輝歲月(如白先勇的一些作品),琦君的作品,從生活出發,不但事實與形象細節飽滿,以《髻》寫女人與女人間從怨恨、冷淡到包容,自有一種同是天涯淪落人的善意,這種寫法尤其適合散文這種文類。夏志清說:“假如我們覺得‘親情、友情、愛情’以及對于祖國、故鄉思念之情是值得珍貴的,直抒真情的散文永遠會有人寫,也永遠延續了我國‘傳統型感性’的活力”(可參見《琦君的散文》,收錄于《人的文學》),此言并不過時。

另一方面,70年代的夏志清也仍然沒有改變批判中共的立場,所以在評陳若曦的“文革”小說時,他不免處處流露對中共建國及其歷史存在合理性的懷疑。陳若曦和她當年的先生段世堯,在1966年選擇“回歸”祖國時,確實是對社會主義抱持著真誠的理想,而她的“文革”小說,雖然反映了“文化大革命”下的一些人物的殘酷生活與命運,但也保留且反省了一些大陸在社會主義實踐下,海歸派學人在大陸受到特殊待遇的旁觀限制,并非全然外在于中國社會說風涼。而在新中國建國的歷史上,也確實仍有部分如茹志鵑、周立波、柳青等的社會主義現實主義式的優秀作品,以夏志清一向能進入具體文學作品的感性能力,如果不是這樣的立場,和當年的冷戰氛圍與條件,如果能參照更多的材料,或許對中共治理下的中國的想法和文學批評,會有更具層次與通達的見識。遠比一面以負面批判,來論述新中國建國以降到70年代的各階段歷史狀態,當中的概括性仍有牽強。

80年代沈從文(中)訪美,與夏志清(右)等合影

1979年,錢鐘書(右)訪問哥倫比亞大學與夏志清合影

因此,如果暫不考慮意識形態,夏志清在評陳若曦時,以傳記文學的方法評點仍是可觀的。陳是地道的臺灣本省女性,出身基層,吃苦耐勞,長于樸實地觀察人事物,夏志清事實上非常能欣賞這些現實性的書寫,這種能力也展現在他70年代對臺灣鄉土小說家的品評上。

《臺灣小說里的兩個世界》(1976年),是夏志清綜合閱讀齊邦緩主編的《“中國”現代文學選集:1949-1974》(英文版)、劉紹銘編《臺灣短篇小說選:1960-1970》(英文版),以及他在1971年編的《二十世紀中國小說選》(英文版)的論文,該文印象點評了包括陳映真、于梨華、楊青矗、陳若曦、張系國、七等生、黃春明、白先勇等作品的作品,以及戰后臺灣小說家的相關特質。非常有意思的是,即使不從左翼的角度,夏志清在這批作家中,特別肯定鄉土小說家黃春明,也將他的作品《看海的日子》,跟中國傳統《詩經》以降的平民文學的典律聯系起來,甚至,大為欣賞主人公妓女白梅的崇高的品格,和作品的那種鄉土與光明的現實主義傾向。他曾在《臺灣小說里的兩個世界》(收錄于《新文學的傳統》)中這樣說:

在墮胎已在世界各地成為合法的今天,能夠讀到一個以如此莊嚴穆肅的筆觸,去描寫為了生孩子而性交、為了自我救贖而分娩的故事,實在是一種——容我再用一次成語——感人肺腑的經驗。……黃春明的信念與福克納相同,福氏相信作家的職責是教人想起人類昔日的光榮——勇氣、榮譽、希望、自信心、驕傲、同情心、慈悲心、犧牲精神——藉以鼓勵人心,使人增加忍受苦難的能力。

在這里,夏志清雖然仍援引西方文學大家福克納作為參照,但他似乎更多地靠近了臺灣實際鄉土經驗與感性——一種中國傳統里為母則強的力量。其實,如果就文學求“真”的目的來說,《看海的日子》里,長期身為妓女仍能保持高尚品性與希望的白梅,現實度令人懷疑,但似乎此階段的夏志清,不但愿意相信這樣的“現實”,還可以認同黃春明創造的“善”的信念。如果說社會主義現實主義的創作終極理想之一,是指出光明、給出希望、承擔個人之外更大的責任,夏志清似乎在不自覺間,發揮他具體出入文學的敏感度,靠近了社會主義現實主義的內涵(盡管他必然不會使用這個概念)。所以他才能進一步在《正經危坐讀小說》(收錄于《新文學的傳統》)中說:“鄉土文學假如專寫貧苦社會的丑惡面,就一無足觀了。只有在看似絕望的生活里,找到了希望,找到了相濡以沫的愛,這才是真正‘人的文學’。”

是以,夏志清最終不見得不能更靠近他的祖國,在60年代末,他曾在《白先勇早期的短篇小說》(收入《文學的前途》)評述白先勇早期的短篇小說時,肯定白先勇的《芝加哥之死》的成熟乃是在于:“他忘不了祖國,他的命運已和中國的命運戚戚有關。”而80年代初,夏在《時代與真實——雜談臺灣小說》(收入《夏志清文學評論集》)談臺灣作家張系國與鄉土文學時,也明確地說過:“我不愿放棄中國是一個整體的理想。對我來說,‘鄉土’應包括中國所有的區域。……中國現代的文學既然一直都維護人的尊嚴和自由,我們如果滿足于僅僅改善臺灣窮人的生活,而忘了大陸上的億萬同胞更加的窮苦,絲毫享受不到臺灣人民大致都享有的尊嚴和自由,那我們就背逆了中國現代文學的傳統。”這話當然仍是從自由主義菁英立場出發,但是,當中也顯示出他作為一個批評家的職責。只要能具體地響應與貼近文學作品,有可能節制先驗的意識型態并且接近更復雜的歷史現實。

夏志清在書房

四

夏志清一生致力于現代文學批評,他的博雅和才能,許多部分至今仍值得肯定,是我們繼續發展現當代文學、小說批評的一種重要“基礎”(呂正惠語)。他對“文學”、思想與現實的關系與理解,事實上早已遠遠超過為藝術而藝術的主張。他的中國歷史感性,也并非未曾發揮。在最好的狀況下,他對其他非文學的媒介,也能有寬廣的類推與理解能力——1977年,在評述山水畫家何懷碩的散文《域外郵稿》時,他就深切地認同何懷碩對社會和政治的關心,肯定他不愿再仿擬古畫里的山水、花卉、仕女化的新實踐路線,認同何懷碩企圖作為一種現代中國人的努力。

尤有甚者,夏志清藉評述何懷碩(《何懷碩的襟懷》——《域外郵稿》序,收入《談文藝·憶師友——夏志清自選集》),想起了T.S.艾略特的一段話,或許,這可以作為一種綜合知識、情感與意志的總括——夏志清作為一代批評家所曾到達的自省與自覺的高度:

艾略特雖然有意寫達到音樂境況的“純詩”,可喜的是他的詩并不純,其中包涵了潛藏內心深處的欲望和回憶。一開頭,他也想寫“純”詩評,寫到后來也愈來愈不純,實在發現詩的了解和評判同詩人的時代和社會關系太大了。他創辦criterion季刊后,更是每期都寫有關當時西方政治、社會變動的社會。……他也寫過幾本討論宗教、社會、文化的小冊子。這些書想來讀者也愈來愈少,艾略特傳世的作品無疑是他的詩、詩劇和詩評。但艾略特這樣一開頭深受法國象征主義影響而抱著詩人寫詩以外不問世事的態度,后來變得這樣入世,極端關心英國和歐洲文化的前途,也正是他的偉大之處。

清醒而克己時的夏志清和他的文學批評,難道不也是留給中國人的一份遺產嗎?

責任編輯/胡仰曦