腐敗案件是否列為評估指標:派駐機構績效考核的困境與超越

□ 陳宏彩

國家治理體系的現代化離不開權力監督體系的現代化。派駐機構是權力監督體系的重要組成部分,派駐機構的能力提升是權力監督水平和國家治理能力的重要體現。派駐機構的高效運行離不開科學合理的考核評估體系。在派駐機構考核評估中,最為棘手的問題是駐在部門發生的腐敗案件是否列為派駐機構的考核指標,以及如何科學地評價這一指標。本文對這一關鍵難題進行了較為深入的探討,在此基礎上,提出建立過程導向和結果導向相結合的派駐機構考核評估體系,以建立和完善紀檢監察派駐機構績效評估體系,從而深入推進廉政建設。

一、科學合理的績效考核評估:派駐機構高效運行的前提

績效考核評估體系是現代政府治理體系的重要組成部分。隨著以績效、回應、分權和責任為核心價值訴求的新公共管理運動在世界范圍內的影響日盛,各國政府的績效考核和評估也被提到前所未有的高度,以評估促改革、以績效管理促政府發展已經達成廣泛共識。可以說,“績效評估的運用是世界范圍內政府再造的趨勢之一,眾多的公共部門通過績效評估改善效率和效益,重拾公眾日益下降的對公共機構的信任(revive the shrinking trust in public institutions)”。*Arie Halachmi and Marc Holzer,“Citizen Participation and Performance Measurement: Operationalizing Democracy through Better Accountability”,Public Administration Quarterly,Vol.34,Nov.3,Fall 2010,p.383.在我國,平衡積分卡原理、政府績效審計、標桿管理等先進的績效考核方法與技術不斷運用到政府部門的管理實踐中,取得了很大的成績。和龐大的政府執行部門相比,監督與監察部門的績效管理要稍顯落后,這不僅是由于監督監察部門的工作本身更難以進行考核,而且是由于內在動力不足而使改革和探索止步不前。在監督監察部門的績效考核之中,作為新生力量的派駐機構更是缺乏科學合理的制度安排。派駐機構不僅尚未建立完整的、合理的績效評估指標體系,一些關鍵性、矛盾性考核指標更是鮮有觸及和探究,因此加強派駐機構的績效管理,主要有以下幾方面的意義:

1.反思職能配置的合理性。人們之所以需要建立某個組織,從公共管理學的角度講,主要是因為存在某種對社會發展而言非常重要的職能,而這一職能依靠傳統的組織結構無法承擔,必須建立一種新型的職能載體即組織單元。派駐機構就是在權力監督體系中承擔新的職能的新型組織單元。權力監督組織體系由承擔不同職能,既分工又協作的眾多組織機構組成。在眾多組織之外單獨組建紀檢監察機關的派駐機構,無疑會打破原有的組織結構和職能結構的平衡。究竟應該賦予派駐機構哪些職能,這需要嘗試,也需要與傳統的組織進行磨合,直到實現權力監督體系之內新的協調與平衡。對派駐機構進行考核評估,就是要檢驗職能配置是否合理、權力體系是否平衡、職能體系如何優化等。如果職能配置不夠科學,則需要重新反思派駐機構在權力監督體系中的地位,派駐機構與紀檢監察機關的職能差別,派駐機構與立法司法監督機構的職能差別等,從而重新進行職能規劃,或者在一定范圍內進行職能調整,以實現派駐機構職能的最優化,促進監督監察體系結構合理與協調發展。

2.檢驗目標達成度。任何組織都有較為明確的組織目標,包括遠景目標、中期目標和短期目標。績效管理從檢驗組織的近期目標開始,通過對較短時期內、較具體的目標的考核和評價,分析組織完成中期目標和遠期目標的可能性,從而對組織的整體運行狀況和改進建議提出研究報告。如果內部改進無法真正實現,也可考慮對績效評估指標體系進行適當調整。因為,“改進公共部門績效評估指標體系(performance indicators)的合理性,一個重要的途徑是鼓勵這些機構將評估體系運用于內部改進(internal improvement)”。*Jeannette Taylor,“Strengthening the Link Between Performance Measurement and Decision Making”,Public Administration,Vol.89,Issue.3,September 2011,p.864.派駐機構是紀檢監察機關派出的專司紀律檢查和行政監察職能的機構,履行腐敗預防、案件查處、廉政教育等基本職能。根據這些職能,上級紀檢監察機關相應設置了系列工作目標,派駐機構有時也根據實際情況自行設置了額外的工作目標。這些目標達成度如何,是否最終都能實現,必須借助全面、系統的績效管理和評價工具。績效考核的主體既包括上級紀檢監察機關,也包括派駐機構自身和社會專業機構。派駐機構雖然自身也可以進行自我考核評估,但上級評價和社會專業機構的評價更具有全局性、客觀性和專業性,因而更能反映派駐機構的真實績效狀況。如果說派駐機構建立之初可以以自我評價為主,當形勢和任務發生深刻變化、派駐機構必須更加高效運行時,更加需要進行外部評價,需要建立一整套科學化、規范化、具體化的績效評估指標體系。

3.回應社會的關切。腐敗是一個歷史悠久的政治社會現象,據考證,古代巴比倫(Ancient Babylon)的檔案中就已經記載了政治腐敗現象。*E.V.Okhotskii,“The Nature of Corruption and Measures to Combat It”,Sociological Research,Vol.50,No.4,July-August 2011,p.42.腐敗不僅歷史悠久,而且廣泛存在于政治制度、經濟發展水平、社會文化傳統等截然不同的各種類型的國家和政體之中。正因為如此,腐敗現象始終受到學者、官員、公民等社會各界的廣泛關注。事實上,“嚴肅的反腐嘗試(serious attempts)和腐敗本身一樣久遠”。*Stephen P.Riley,“The Political Economy of Anti-Corruption Strategies in Africa”,European Journal of Development Research,June 1998,Vol.10,Issue.1,p.132.雖然我們無法完全清除腐敗,但我們可以努力將其控制在最小的程度之內。當這一目標尚未真正實現時,腐敗的程度越高,社會的關切和呼聲越高。人們不但關注腐敗現象為何難以從根本上遏制,而且關注高層的宏觀決策和反腐機構的行動績效。毋庸諱言,目前我國仍處于腐敗的高發多發時期。雖然強勢反腐行動取得了令人矚目的成績,但社會各界對反腐政策、反腐機構的關注從未減弱。作為履行監督監察職能、常駐政府部門的專門機構,派駐機構自然無法回避公眾的關切。從職能分工來講,紀檢監察機關主要是負責案件查處,履行事后監督職能;派駐機構主要負責腐敗預防,履行事前監督和過程監督職能。那么,當腐敗案件一起接一起地發生時,派駐機構是否真正履行了預防職責呢?長期駐守在駐在部門的派駐機構是如何開展工作的、工作成效如何呢?公眾有理由關心這些事物,派駐機構也必須對此做出有效回應。通過對派駐機構進行績效評估,并將評估結果盡可能地公之于眾,這是建立回應型、責任型政府的需要,也是派駐機構內求發展、外樹形象的需要。

4.形成倒逼機制。“在眾多的反腐戰略中,創建和保持一個高效的反腐機構是必要條件之一,盡管不是充分條件。”*Jin-Wook Choi,“ Institutional Structures and Effectiveness of Anticorruption Agencies: A Comparative Analysis of South Korea and Hong Kong”,Asian Journal of Political Science,Vol.17,No.2,August 2009,p.196.為了使反腐機構保持高效,必須建立相應的壓力機制。其實,任何組織都需要有適度的壓力。組織行為學認為,正如單個的自然人需要有適度的壓力才能完成使命一樣,由自然人組成的組織也必須依靠適度的壓力才能更好地運轉。壓力過大,違背組織運行和發展的客觀規律,組織要么以形式上的、虛假的績效應對壓力,要么因為張力過度、疲于應對而最終走向崩潰;壓力過小,組織時常處于“饑渴”狀態,士氣低落,紀律渙散,同樣會走向毀滅。和其他機構相比,派駐機構的工作具有很大的靈活性和隱形性。預防職能、廉政教育職能既可以因派駐人員的使命感和責任感進行充分地拓展和延伸,又可以因派駐人員的守舊和倦怠導致堂而皇之地敷衍和“縮水”。前者可以讓其超負荷運轉,后者可以讓其無所事事。因此,必須通過科學合理的考核指標的設計和客觀公正的績效評估,強化派駐機構的使命和責任。一旦形成績效管理的制度化、常態化和規范化,派駐機構面臨的壓力是不言而喻的。這種壓力既來自于上級機關,也來自于平行單位和社會公眾。上級紀檢監察機關將會根據評估結果對派駐機構進行排名與獎懲,或者進行人事調整和政策修訂;平行單位依據考核結果評判每個派駐機構的運行狀況、人員素質和發展前景;社會公眾則對派駐機構進行質詢和問責,形成強大的輿論壓力。這樣,派駐機構將承受來自方方面面的挑戰和壓力,必須變壓力為動力,革故鼎新,開源挖潛,將監督監察工作不斷推上新的臺階和水平。

二、腐敗案件是否列為評估指標:派駐機構績效考核的兩難選擇

腐敗案件是否列為評估指標,是派駐機構績效考核的關鍵問題和主要難題。將腐敗案件列入考核指標有其合理性,不列入考核指標也有其合理性,但兩者又都會產生一些新的困境,實踐中經常會出現兩難選擇。

將腐敗案件列入考核指標的合理性在于,派駐機構必須做好腐敗預防,防止各類違法亂紀案件的發生。為了防止公共權力的濫用和腐敗案件的發生,我們建立了由紀檢監察機關、檢察院、法院等組成的權力監督制約體系。這些機構各司其職,各負其責,通過分工合作共同構成權力腐敗的懲防體系。紀檢監察機關主要負責案件線索的收集與偵查,檢察院和法院分別負責案件的起訴與審判。為了從源頭上減少腐敗,紀檢監察機關向政府的重要部門和重點單位派出了專司監督監察職能的派駐機構。這些機構在派出機關的領導下開展工作,但又與紀檢監察機關的職能有所不同:紀檢監察機關在案件線索的偵查中有很強的優勢,以事后監督為主,而派駐機構的優勢在于始終堅守在駐在部門,以過程監督和事前監督為主。檢驗派駐機構的過程監督和事前監督是否到位,是否卓有成效,其中一個重要標準是派駐期間駐在部門是否發生了腐敗案件。如果發生了腐敗案件,說明派駐機構的預防工作沒有完全到位,甚至有些方面有失職的嫌疑,派駐機構理應對失察負責。至于承擔多大的責任,可以根據案件的性質和涉案金額的大小、案件發生的主要原因、涉案人員的規模等區別對待。但是,如果將腐敗案件列入考核指標,也會有一些負面效應,主要體現在:派駐機構可能想法設法隱瞞案件線索,大事化小,小事化了,駐在部門的廉政建設表面上成績突出,但各種違法亂紀行為在暗處滋生和蔓延,直至發生令人不可思議的大案要案。

將腐敗案件不列入考核指標的合理性在于,可以讓派駐機構大膽開展腐敗線索的收集和偵查,迅速形成對腐敗行為的威懾效應。反腐機構成功的重要因素是具有相對的獨立性,與監督對象不存在任何利益相關性。但是,如果揭發了腐敗案件派駐機構也會受到牽連,無疑將派駐機構與監督對象再次“捆綁”在一起,使二者成為利益共同體,榮辱相關,利益相連。這樣,派駐機構每調查和揭發一起案件,等于也是毀壞自己的利益和業績,誰又會主動去做這種“損人又不利己”的事情呢?相反,如果沒有考核的顧慮,沒有利益上的“捆綁”關系,派駐機構可以排除任何壓力,大刀闊斧地開展工作,不放過任何一起案件,不放棄任何一個線索。不列入考核指標的另外一個合理性在于,腐敗案件本身是由于多種因素造成的,即使派駐機構盡職盡責,也無法完全避免腐敗案件的發生。那些權力監督制約體系非常健全,反腐機構卓有成效的國家或地區,也不能完全避免腐敗。派駐機構雖然長期駐守在駐在部門,但其行動也時常受到傳統的領導體制、權力結構等制約。當腐敗案件發生時,有時很難厘清是體制原因還是個人原因,也很難厘清派駐機構究竟應該承擔多大的責任。如果考慮到這兩個因素就不將腐敗案件列入考核指標,又可能產生新的困境。這就是,派駐機構的責任心可能大大降低,沒有考核的壓力,做與不做完全一樣,做好做壞完全一樣,這也就是目前很多機構工作懈怠的根本原因。其實,那些比較成功的反腐機構,也都存在來自各方面的考核壓力。香港廉政公署既要面臨行政首長的問責壓力,也面臨公眾的問責壓力。廉政公署會定期在社會公眾中進行民意調查,摸清公眾對政府廉潔的感知度以及對廉政公署的績效評價,*Bertrand De Speville,“ Anticorruption Commissions: The ‘Hong Kong Model’ Revisited”,Asia- Pacific Review.Vol.17,No.1,May 2010,p.58.并將這些數據與以往的結果進行對比,通過縱向對比尋找工作的壓力和動力。雖然我們的廉政建設由多種機構承擔,但派駐機構有自己的“責任田”,理應對管轄區域和管轄事務負責。沒有任何考核指標和考核壓力的狀態,顯然無法與當前廉政建設的根本任務相適應,也難以被紀檢監察機關和社會公眾所接受。

三、從案件偵破方式界定責任:突破困境的有效路徑

不僅派駐機構的績效評估會遇到這種困境,許多公共部門的績效評估也會面臨類似的困境。特別是有些“地方政府存續的時間長,在管理過程中可能產生歷史悠久的傳統”,*Emanuele Padovani and Ana Yetano,“ Municipal Performance Measurement and Management in Practice: Which Factors Matter?”,Public Administration Quarterly,Vol.34,No.4,Winter 2010,p.596.包括遇到困境退縮不前的傳統。而新型的績效評估工具的運用,可以在一定程度上打破地方政府組織的“路徑依賴”。在政府績效評估中,我們既不能設置不科學、不合理的評估指標盲目進行評估,影響職能部門的工作積極性和長遠發展,也不能片面追求所謂的絕對合理性而放棄績效管理與評估,影響經濟社會發展和國家的整體利益。就派駐機構而言,不是不能將腐敗案件列為評估指標,而是應分清腐敗案件是如何被偵破的,從而決定派駐機構是否應該承擔責任和承擔多大的責任。

如果將腐敗案件列為評估指標,有兩個因素必須考慮,即腐敗案件在考核評分中的比重和腐敗案件偵破方式。派駐機構主要承擔著預防職能,預防中的日常工作應該在考核評估中占主要比重,而預防的效果即是否發生腐敗案件占次要比重。二者的比例既不能太高,也不能太低,既要能體現工作的性質,又要有充分的激勵效果。我們認為,二者六四分成比較合理,即日常預防工作的分值為百分之六十,預防效果的分值為百分之四十。這樣,我們主要評估的是派駐機構的日常工作,但日常工作也要注重成效,是否發生腐敗案件就是重要的檢驗依據之一。過程和結果實際上是密切相關的,首先要考察過程,尊重過程中的具體勞動,派駐機構監督過程做到位了,工作基本上合格,可以計入六十分;但監督結果也反映了過程中的表現,給予結果四十分的分值,既沒有因為將結果作為唯一考核評價依據而對派駐機構的工作全盤否定,也給派駐機構造成適當的考核壓力和工作動力。

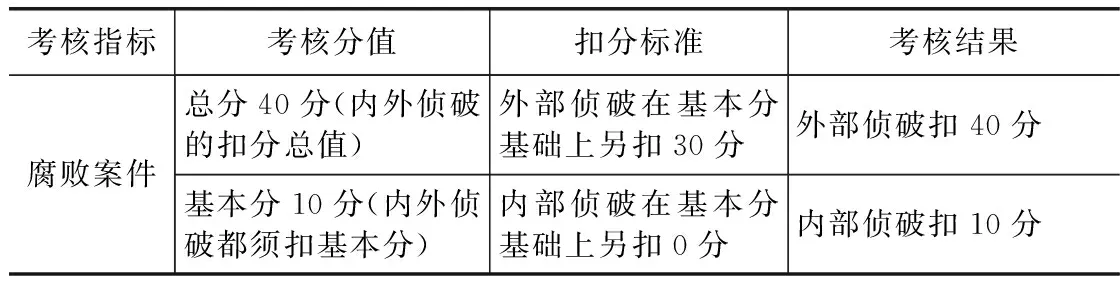

腐敗案件偵破方式主要有三種:紀檢監察機關偵破、檢察院偵破和派駐機構偵破。前二者可稱為外部偵破,后者可以稱為內部偵破。只要是發生了腐敗案件,派駐機構就要承擔一定的責任。所以我們設定基本扣分為十分,不管案件是如何被偵破的,都要對派駐機構的年度考核扣十分。當然,還要根據偵破方式酌情扣分。如果案件完全由外部偵破,派駐機構沒有發現任何線索,說明派駐機構存在嚴重失察責任,應在扣除十分的基礎上另外扣除三十分,即四十分全部扣除;如果案件由內部偵破,只扣除基本分十分,不再另行扣分。這樣,派駐機構查找案件線索不存在任何壓力,只要是自身發現了線索,僅僅扣除基本分十分,不會有其他后果。相反,如果沒有發現線索,或者捂住線索不報,如果由外部偵破,則會扣除總分四十分,處罰的后果是自己主動偵破的四倍。評分標準和不同情境下的考核結果如下表:

表1 腐敗案件評估考核表

在考核中可能還會出現一年發生多起腐敗案件的情況。如果連續發生兩起或兩起以上由外部偵破的案件,可以直接判定派駐機構年度考核不合格;如果連續發生兩起或兩起以上由內部偵破的案件,只按照每起10分的標準進行累積扣分;如果既發生一起由外部偵破的案件又發生一起由內部偵破的案件,仍可評定年度考核合格。這樣設置的目的,也是為了讓派駐機構直面現實,大膽監督。這是因為:即使已經發生了一起由外部偵破的腐敗案件,派駐機構仍然沒有必要自暴自棄,在后階段只要更加努力,確保不發生腐敗案件或者通過自身力量而不是外部力量發現腐敗案件也不會得到過于嚴厲的責任追究;即使在特殊時期連續發生多起腐敗案件,只要完全由自身偵破,派駐機構每發現一起也僅僅扣除十分,同樣不會產生特別嚴重后果。也就是說,派駐機構的持之以恒、善始善終至關重要,任何停滯或懈怠都會給腐敗預防和控制造成更大的、難以估量的損失。考核必須注重長遠,注重工作潛力的挖掘。

四、過程導向與結果導向的結合:派駐機構績效評估的整體設計

派駐機構績效評估必須注重過程導向。派駐機構的主要職能是進行腐敗預防和廉政教育。如果預防工作不到位,廉政教育缺失,駐在部門的違紀違法案件肯定時有發生。剖析形形色色的腐敗案件,一個值得關注的共同特征是,官員的腐敗往往是從思想防線的松動開始的。思想防線出了問題,就給自身的違紀違法行為和他人的行賄留下可乘之機。因此,經常性的廉政教育和扎實的腐敗預防工作將使領導干部警鐘長鳴。一旦出現絲毫的思想松懈,派駐機構強勢攻入,可以及時地將非分之想“關進籠子”。在香港特別行政區,廉政公署的廉政海報、廉政教育視頻等往往起到“觸及靈魂”之功效。不僅官員觀看之后警惕性驟然增加,社會成員也從中受到深刻的正直做人的教育。可以說,香港的官員清廉和政治清明,廉政公署卓有成效、自始至終的預防和教育工作功不可沒。但是,預防和教育產生的效果并不一定全部都是立竿見影的,很多時候有一個內化吸收和產生效果的過程。僅僅依據結果的考核而對派駐機構的工作作出評價,過程中的努力恐怕在很大程度上會被忽略。而在有些情況下,也不是所有的人都能從預防和教育中增強律己意識,個人的認知水平、自律覺悟和道德提升能力等有較大差異。有些派駐機構預防和教育工作已經十分到位,但仍然發生了一些意想不到的事件,如果對派駐機構的工作全盤否定,則有失客觀和公正,也不利于派駐機構績效評估的順利進行和黨風廉政建設的深入開展。派駐機構的工作性質決定了派駐人員必須把過程管理放在首要位置,在大量的默默無聞的工作中展現自己的才智,奉獻自己的力量,通過無形的工作構筑反腐倡廉的鋼鐵長城。如果在績效考核中不以平時的過程管理為主,就會出現導向性錯誤,也是對派駐人員無形勞動的極端不尊重。長此以往,派駐機構認真抓好預防和教育的積極性難以提高,預防和教育這一腐敗治理中的薄弱環節也會更加薄弱。

派駐機構績效評估也必須注重結果導向。在績效評估中,公共部門和私營部門的重要區別之一是,公共部門生產的產品很難進行準確的成本效益分析,也很難對各個公共部門的績效進行科學合理的比較。但是,隨著績效評估理論的深入發展和績效評估技術的不斷更新,很多公共部門已經積極借鑒私營部門的評估方法和技術,在績效評估中進行了大膽的探索和嘗試,取得了明顯的成效。績效評估的發展在很大程度上推動了公共管理水平的提高和公共服務品質的提升。派駐機構是從事監督監察的公共部門,和其他部門相比,它的工作更具有特殊性,績效評估和績效管理的難度也更大。很多時候,派駐機構的監督監察過程未必會產生好的監督結果,好的廉政成績也未必是派駐機構努力工作的結果,二者的關聯性和因果關系有時并不密切。但是,這并不排除績效管理方法和技術在派駐機構的合理運用。不管是何種公共部門,我們總會追問這個機構存在的必要性、合理性何在,這個機構投入和產出是否可能成正比,等等。派駐機構存在的必要性和合理性就在于它能在腐敗預防和廉政教育中發揮重要作用,這些作用是權力監督體系中其他機構難以承擔的。既然如此,我們就得評估它的實際工作成效,并對不同部門的派駐機構進行績效比較。雖然是否發生腐敗案件未必是衡量派駐機構工作成效最科學、最合理的指標,但在目前的情況下,綜合權衡各種因素,它又是最能體現派駐機構工作成效、最能對各個部門進行績效比較的指標。只有當國家治理體系和治理能力日趨現代化,權力監督體系更加完善、權力監督機構分工更加合理時,我們可以考慮將這個結果評估指標進行適當調整。

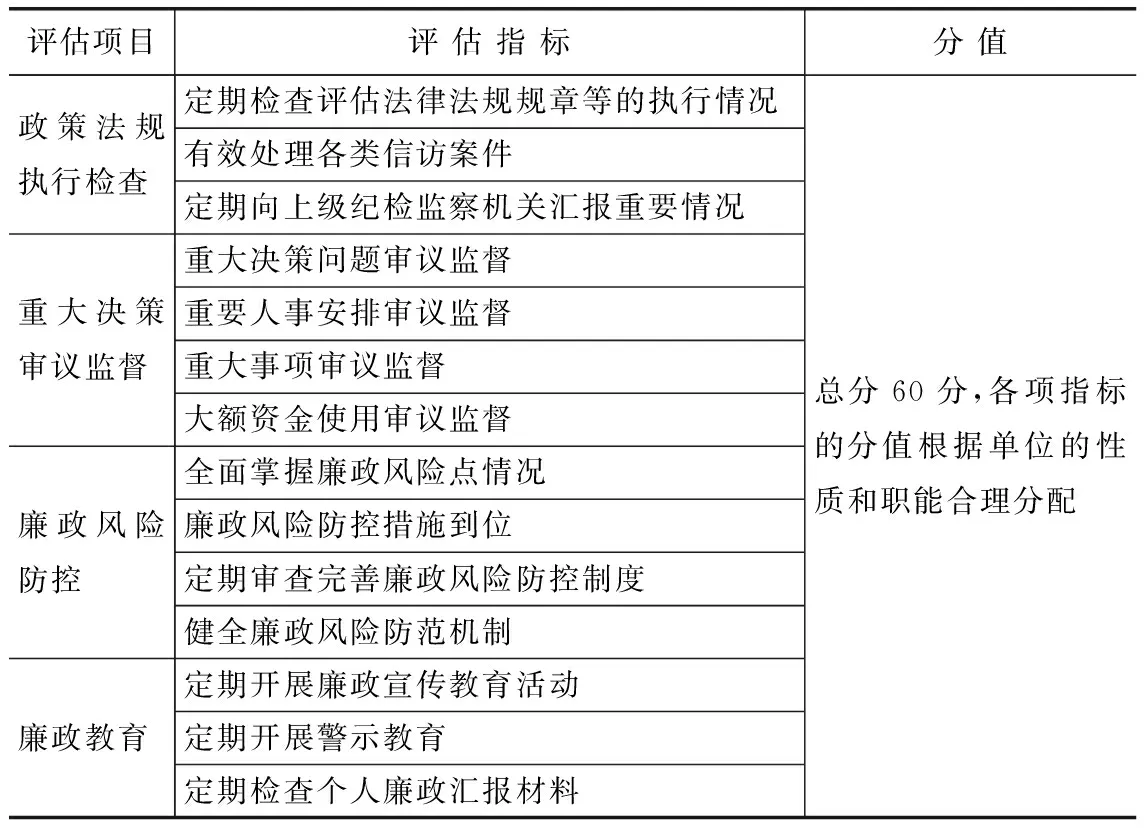

“盡管結果評估(outcome measurement)在公共部門實現了多種目的,但這一框架的運用遭到廣泛批評。”*Suresh Cuganesan and David Lacey,“Developments in Public Sector Performance Measurement: A Project on Producing Return on Investment Metrics for Law Enforcement”,Financial Accountability & Management,Vol.27,Nov.4,November 2011,p.458.因此,必須始終堅持過程導向和結果導向的融合與統一。遵循過程導向和結果導向相結合的原則,還必須對過程管理進行全面、科學的績效評估。根據派駐機構在權力監督體系中的責任擔當和腐敗案件發生發展的規律,派駐機構在預防和教育中主要應該抓好政策法規執行檢查、重大決策審議監督、廉政風險防控、廉政教育等四方面的工作,這四個方面構成過程管理考核評估的基本內容,具體情況如下表:

表2 派駐機構過程管理考核評估指標體系

腐敗案件很多都經歷了從量變到質變、從輕微違法到嚴重刑事犯罪的過程。有法不依、執法不嚴成為腐敗產生的最初根源之一。因此,為了有效預防腐敗,派駐機構必須首先認真監督駐在部門是否認真貫徹國家法律、法規、行政規章以及黨內紀律規定。所有涉及駐在部門的法律法規,派駐人員必須先行熟悉,并深入實踐檢查監督執行情況,定期進行績效評估和匯總分析。發現法律法規的漏洞,要定期向上級部門提出修改完善建議。信訪案件很多都是針對行政人員違法亂紀的投訴,派駐機構要將其列為檢查法律法規執行情況的范疇。為了保證法律法規、方針政策的認真貫徹,也為了使派駐機構更好地對紀檢監察機關負責,必須將派駐機構對重大情況的匯報列入考核指標。

重大決策對一個單位的發展至關重要,對公共資源配置至關重要。腐敗行為大多是暗中交易,但這些交易又必須在形式上、程序上做到合法合理。因此,派駐機構必須對這些決策進行嚴格的、全方位的監督,防止暗中交易、違法交易披上“合法”的外衣。這些工作做到位了,很多腐敗動機根本難以取得成功,對在資源配置中掌握核心權力、極易受到腐敗現象侵蝕的一把手和班子成員的監督也會產生質的飛躍。因此,重大問題決策、重要人事安排、重大事項、大額資金使用的審議監督必須全部納入考核指標,促使派駐機構一項一項去審查,一項一項去落實,不給腐敗行為留下任何死角和漏洞。

廉政風險防控是當前派駐機構的一項重要工作。有效的廉政風險防控必須抓好四個環節:全面掌握廉政風險點情況、廉政風險防范措施到位、定期審視完善風險防范制度、健全廉政風險防控機制。這四個方面是層層遞進、逐步深入的關系。派駐機構必須對駐在部門廉政風險點了如指掌,對風險點的發展變化心中有數。在此基礎上,有的放矢地采取防范措施,包括臨時的、特殊的防控措施。根據防范措施產生的實際效果,不斷檢討、審視和完善防范制度,使制度與時俱進。同時,根據駐在部門的實際,建立和完善部門內部決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的行政運行機制,使風險防控制度化、規范化、長效化。

廉政教育是亟待創新、亟待深入的領域。雖然廉政教育在我國歷史悠久、傳統深厚,但廉政教育并沒有隨著經濟社會的發展與時俱進并開拓創新,因而沒有受到廣泛歡迎和產生預期效果。愈是不受歡迎或者效果不明顯,廉政教育愈是舉步維艱,從而陷入一種可怕的惡性循環。如何改革和發展廉政教育是派駐機構面臨的重大挑戰之一。派駐機構必須定期開展生動活潑、入心入腦的廉政宣傳活動和警示教育活動,并在特殊時期、重要關口進行廉政提示。同時,定期檢查個人的財產報告、廉政匯報材料,定期對駐在部門領導成員、中層干部等進行廉政民主測評,并根據掌握的信息及時部署防控措施。

由于駐在部門的工作性質、職能職責等存在較大差異,過程管理中的具體評估指標在各個部門的重要程度也會有所不同。在基本考評項目一致的情況下,不同系統、不同部門的具體評估指標可以設置不同的權重和分值,將原則性和靈活性相結合,一般性和特殊性相統一,從而使過程管理評估更切合各部門實際,更為合理和公正。

五、結論與啟示

派駐機構的績效評估并沒有引起足夠的重視,嚴重制約派駐機構的發展。目前,我們強調最多的是加快派駐機構統一管理體制改革,使其從雙重領導體制轉型為紀檢監察機關直接領導體制。應該來說,這一改革對派駐機構的發展具有重大意義,也對我國權力監督制約機制的完善具有重大意義。但是,如果沒有科學、合理、完善的績效評估與管理,體制改革的成效必將大打折扣,預期目標也難以從根本上實現。加強派駐機構績效管理,可以反思職能配置的合理性、檢驗目標達成度、回應社會關切和形成倒逼機制,推進派駐機構全面協調可持續發展。

派駐機構績效評估在實踐中發展緩慢。雖然大多數紀檢監察機關都設置了派駐機構績效評估方案,但這些方案過于籠統抽象,很難從根本上反映派駐機構的工作性質、職能特點和真實績效。對于派駐機構績效評估中的一個非常棘手的問題,即是否將腐敗案件列入評估指標,很多地方都束手無策、左右為難。其實,這是派駐機構績效評估中的一個非常關鍵的問題,不能也不應該回避,必須進行深入研究和大膽嘗試。

如果我們設定一個新的標準,即案件偵破方式來評判派駐機構的責任,這個難題就會迎刃而解。那些由外部偵破的案件,必須追究派駐機構的失察責任;而那些由派駐機構自身偵破的案件,可以不追究派駐機構的失察責任。這樣設計的目的是鼓勵派駐機構始終做好腐敗預防和線索偵查工作,最大程度地發揮自身的積極性和主動性,最大程度地減少和控制腐敗現象,構筑反腐倡廉的第一道堅固防線。同時,派駐機構的績效評估必須將過程導向與結果導向相結合,一般性和特殊性相統一,這是派駐機構科學發展和廉政建設深入推進的根本需要。