中藥應用于腫瘤轉移的20年用藥規律探索

王淙悅 喻明 王華偉 李曉斌 曹陽 施富元 戰祥毅 張文學 呂玉萍 王文萍

·學術論壇·

中藥應用于腫瘤轉移的20年用藥規律探索

王淙悅 喻明 王華偉 李曉斌 曹陽 施富元 戰祥毅 張文學 呂玉萍 王文萍

目的對近20年全文期刊數據庫和ACCESS腫瘤轉移數據庫中藥治療腫瘤轉移方藥進行歸納,探討腫瘤轉移的用藥規律。方法對所選文獻的方劑中藥物的使用頻次、功效歸類等規律進行研究,歸納總結腫瘤轉移常見證型治法。結果治療腫瘤轉移常用內服中藥前五位是黃芪、甘草、莪術、當歸、丹參;具有利水消腫、祛濕化痰功效的藥物占40%。結論腫瘤轉移發病機理為痰毒流注,絡損血瘀,患者大多有痰濕、氣虛、血瘀之征。

腫瘤轉移; 中藥; 用藥規律; 文獻研究

目前,惡性腫瘤已成為危害人類健康的重要殺手,臨床腫瘤患者約有80%以上死于侵襲和轉移[1]。當前報道腫瘤轉移的各類成方、驗方、自擬方等種類繁多,迫切需要建立以計算機為核心的中藥用藥管理系統,填補國內腫瘤轉移中醫治療數據庫領域的空白。同時用成熟的統計方法及計算機技術進行相關分析,明確中藥在腫瘤轉移治療中的使用情況,為給臨床遣方用藥提供思路和依據,從而為腫瘤轉移治療藥物的研制提供方向。本文通過對近20年全文期刊數據庫和Access腫瘤轉移數據庫中藥治療腫瘤轉移方藥的歸納,從而探討腫瘤轉移機制及其用藥規律。

1 材料與方法

1.1數據來源

計算機檢索重慶維普中文數據庫、中國知網數據庫、萬方數據庫1993年1月至2012年12月中醫藥治療腫瘤轉移的文獻,以“腫瘤轉移、轉移癌”為關鍵詞,并在檢索結果里以“中醫、中西醫結合、藥物治療”為主題詞進行檢索。去除綜述、護理、西醫、個案報道和可能重復的臨床研究報告,建立癌性疼痛中醫藥數據庫。

1.2納入和排除標準

選擇臨床診斷明確有腫瘤轉移,并以中藥為主或中西醫結合內治法治療腫瘤轉移;有基本方和藥物記載;經數據分析方法證明臨床治療有效的文獻。中成藥的藥物組成不明者不予納入。

1.3藥物統計方法

方劑組成中的藥物及其加減藥物均予統計;藥物名稱、功效分類參照新世紀全國高等中醫藥院校規劃教材《中藥學》[2]。運用Excel 2007對方劑、藥物進行錄入,進而篩選統計藥物出現頻次。

1.41993年至2012年中醫藥治療腫瘤轉移的154篇文獻來源

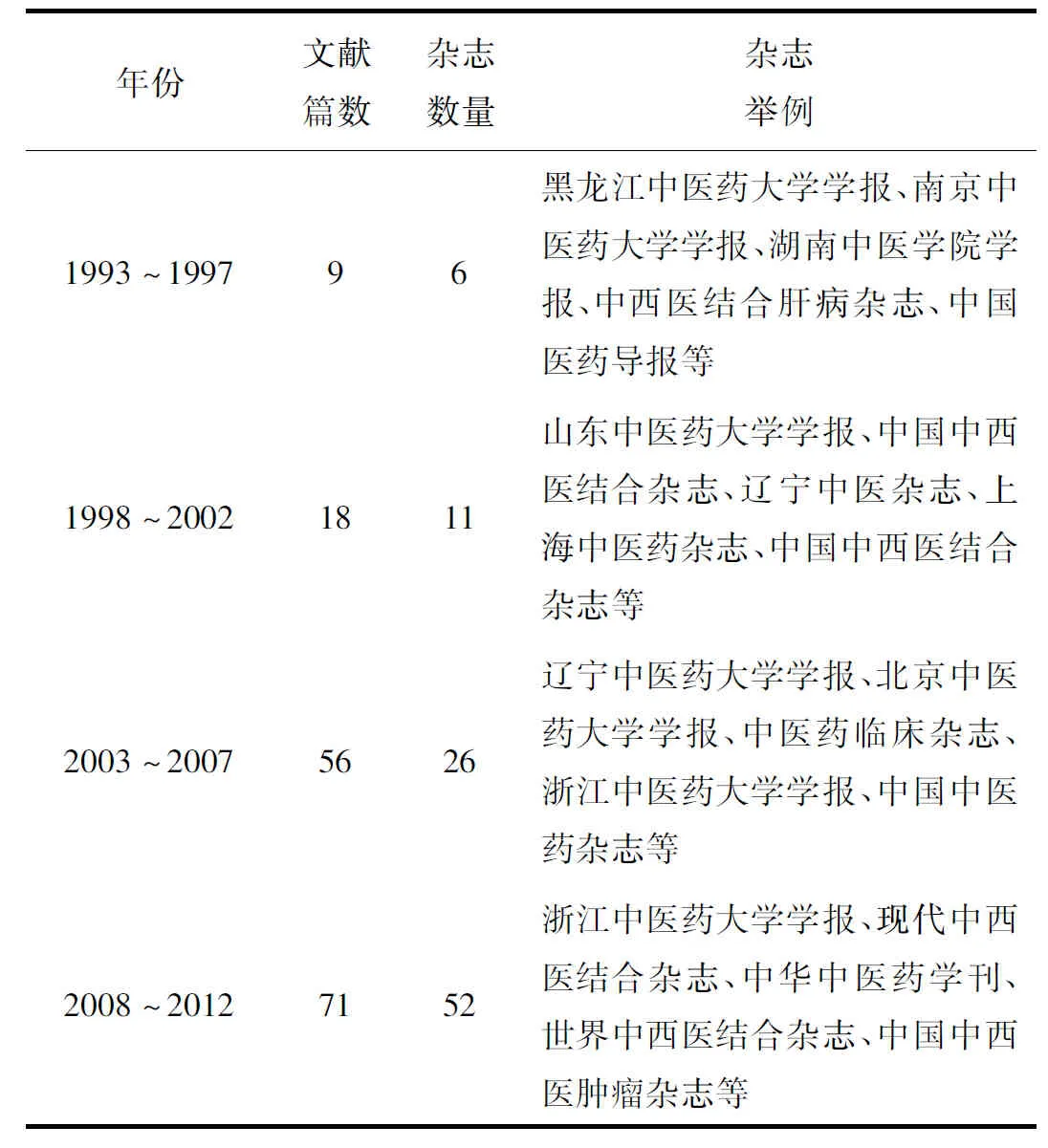

篩選1993年至2012年治療腫瘤轉移500篇,根據納排標準,篩定中醫藥治療腫瘤轉移研究文獻154篇,其中中醫類111篇,中西醫結合類43篇,均為臨床治療文獻,結果見表1。

表1 中醫藥治療腫瘤轉移154篇臨床研究文獻來源

2 結果

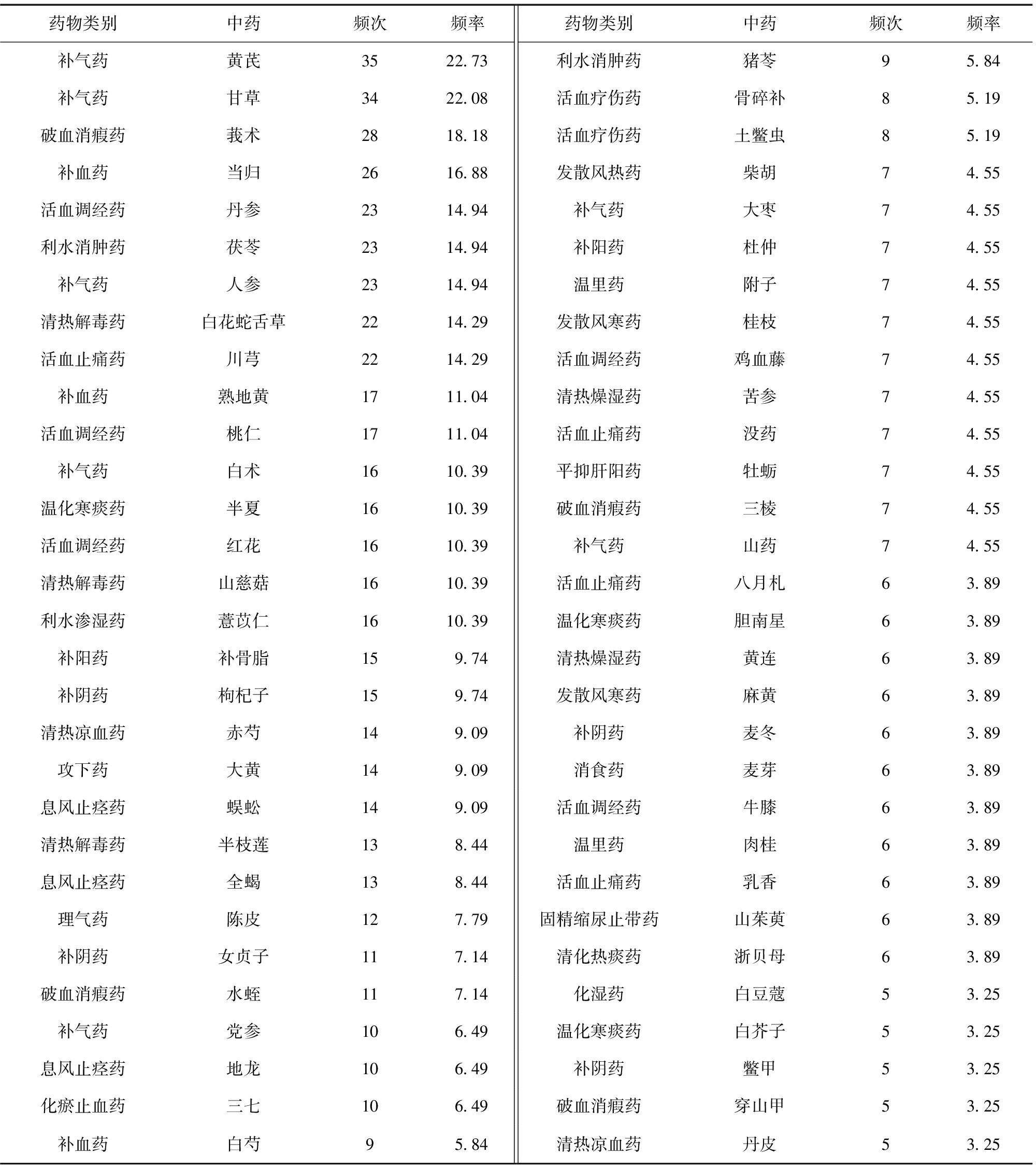

154篇文獻中涉及方劑103首,單味藥物51種,共涉及中藥239種,分別統計239種中藥出現的次數(即頻次)并進行降序排列,由于涉及中藥數量較多,選取出現頻次較高的前60味中藥進行統計分析,結果見表2。

從表2可知,治療腫瘤轉移常用內服中藥前五位是黃芪、甘草、莪術、當歸、丹參,頻率依次為22.73%、22.08%、18.18%、16.88%、14.94%。雖然黃芪歸為補氣藥,但有利水消腫之功效,甘草亦有祛痰止咳之功。除利水滲濕類和化痰止咳平喘類藥物茯苓、半夏、薏苡仁、豬苓、膽南星、浙貝母、白豆蔻、白芥子之外,其他類別藥物中具有利水滲濕,化痰止咳的藥物還有黃芪、甘草、白花蛇舌草、桃仁、白術、山慈菇、蜈蚣、半枝蓮、全蝎、陳皮、地龍、苦參、牡蠣、黃連、麻黃、牛膝。綜上,出現頻次較高的前60味中藥中具有利水消腫、祛濕化痰功效的藥物共有24個,占40%。

表2 常用內服中藥前60味累積出現頻次、頻率

3 討論

侵襲、轉移行為是惡性腫瘤最本質的特性,轉移實乃惡性腫瘤致命性的癥結所在,防治腫瘤的侵襲、轉移是降低腫瘤死亡率的重要途徑之一[3]。本文篩選近20年治療腫瘤轉移的文獻,從500篇相關文獻中篩定臨床研究文獻154篇,涉及中藥239種,進一步分析中藥治療腫瘤轉移的用藥規律。

3.1黃芪、甘草、莪術、當歸、丹參治療腫瘤轉移的用藥分析

治療腫瘤轉移前60味中藥中黃芪,甘微溫,歸脾、肺經,具有補氣健脾,升陽舉陷,益衛固表,利尿消腫,托毒生肌之功。同時現代研究發現[4-5]黃芪能抗炎、抗氧化和增強免疫功能,具有抗腫瘤作用。甘草,甘平,歸心、肺、脾、胃經,功效為補脾益氣,祛痰止咳,緩急止痛,清熱解毒,調和諸藥。莪術,辛苦溫,歸肝、脾經,具破血行氣,消積止痛之效。動物實驗研究中,有學者利用大鼠移植性肝癌模型,對莪術油明膠微球的抗癌活性進行研究,結果表明莪術油明膠微球經肝動脈灌注對大鼠移植性肝癌有較好的療效,能顯著抑制腫瘤生長和延長大鼠生存時間[6]。臨床研究報道,陳春永等[7]對28例大腸癌術后肝轉移患者采用seldinger技術經股動脈插管,選擇進入肝動脈,行血管造影以明確腫瘤供血動脈,進入腫瘤供血動脈后,予100%莪術油1 ml、超液化碘油10 ml行灌注栓塞治療,每4周重復1次,每2次為1療程;配合口服中藥甘露消毒丹加減,結果6例達到部分緩解,13例穩定,9例有進展,緩解率為21.5%,且無1例患者發生肝腎功能損害、骨髓抑制等并發癥。當歸,甘辛溫,歸肝、心、脾經,有補血調經,活血止痛,潤腸通便的功效。有現代研究報道,當歸水提液可能是通過抑制腫瘤細胞B16-BL6與基底膜的黏附及向趨化劑的運動進而抑制黑色素瘤自原發灶向肺組織的轉移[8]。丹參,苦微寒,歸心、心包、肝經,功效為活血調經,祛瘀止痛,涼血消癰,除煩安神。實驗與臨床研究表明,丹參對腫瘤細胞DNA合成有顯著抑制作用,具有直接殺傷腫瘤細胞作用[9],對腫瘤轉移和復發有防治作用。另有孫婧璟等[10]報道,在動物實驗研究中,丹參可減少腫瘤細胞進入循環和腫瘤細胞與血管內皮細胞黏附在循環中形成瘤栓的能力,降低腫瘤細胞從循環中游出的機會,指出丹參通過抑制腫瘤細胞的侵襲黏附能力,降低裸鼠人肝癌模型切除術后的轉移復發。

諸藥多歸脾、心、肝,與氣血運行密切相關。心主行血,為一身血液循行之樞紐,脾能生血,并統攝血液,肝貯藏血液,三者相互配合,共同維持血液的正常運行。黃芪、甘草除補脾益氣,同時具有利水消腫,祛痰的功效;莪術、當歸、丹參均有活血化瘀,消積止痛之功。由此推理出現腫瘤轉移的患者大多有痰濕、氣虛、血瘀之征,存在氣血運行的問題,預防腫瘤轉移應注重氣血運行的用藥特點,諸藥的應用說明了治療腫瘤轉移常以攻補兼施為主要治法。

3.2大量利水消腫、祛濕化痰中藥的應用證明腫瘤轉移“痰毒流注,絡損血瘀”的機制

前60味中藥中具有利水消腫、祛濕化痰功效的占40%,遠遠大于活血化瘀及補虛藥物,說明腫瘤轉移大多由于痰濕所致,正符合腫瘤轉移“痰毒流注,絡損血瘀”的機制。腫瘤轉移“痰毒流注”理論認為[11],腫瘤轉移是由于痰毒流注,絡損血瘀所致,流注于肝而成肝積,流注于肺而成肺積,流注于骨而成骨巖,流注于經絡而成瘰疬,腫瘤患者正氣虧虛,痰濕內生,善于流竄的痰濕與腫瘤邪毒互結,痰毒流注于臟腑之絡脈(肺絡、肝絡、脾絡、腎絡、心包絡、少陽絡等)。絡脈損傷,氣血離絡,留而為瘀而致轉移。腫瘤轉移是以臟腑虛損為本,痰毒損絡成瘀為標[12]。“痰”是指某些疾病的病理產物或致病因素,脾虛則生痰,本研究顯示治療腫瘤轉移的常用內服中藥多歸脾經,具有健脾益氣之功,從而祛除痰邪。“毒”指腫瘤轉移過程中,產生大量的代謝產物,超過了機體自身對這些物質的清除能力,即成為毒害性物質[11],清除“毒”害應活血化瘀,清熱解毒。“痰毒流注”之毒主要指內生之毒,是由于機體陰陽失和、氣血運行不暢及臟腑功能失調而導致,多由諸邪蓄積,膠結壅滯而致。是由正氣虧虛,痰濕內生,壅滯成毒。痰毒隨氣升降,流注五臟六腑之絡脈,絡損血瘀而致轉移。所以在治療腫瘤轉移的過程中應用大量利水祛濕化痰藥物,佐以補氣健脾,活血化瘀,清熱解毒,進一步證明腫瘤轉移“痰毒流注”的發病機制。“痰毒流注”從更微觀層次徑直闡發了腫瘤轉移的病機,腫瘤轉移從疾病態到轉移態的變化是痰毒流注絡脈所致,流注絡脈后形成痰毒傷絡,絡損血瘀。然而從現代醫學角度來看,郁仁存[13]認為“瘀血內阻”是癌轉移、復發的重要因素,活血化瘀藥物可以改善腫瘤患者血瘀高黏狀態,防止腫瘤栓子形成,對脫離原發瘤并移行進入血液循環的腫瘤細胞也有直接或間接地抑殺作用,對防止腫瘤復發轉移有重要意義。治療腫瘤不單用活血化瘀藥,應與益氣、補血、助陽、養陰等補虛藥配伍,實現讓瘤細胞既不易脫落又不易在遠處黏附的效應。

腫瘤轉移機理頗為復雜,大量文獻表明中藥在治療腫瘤轉移取得一定療效。本文通過對中藥治療腫瘤轉移的文獻研究,證明了“痰毒流注,絡損血瘀”的腫瘤轉移發病機理。希望這些研究和探討能為腫瘤轉移患者的臨床治療和選方用藥方面提供一些新的有益借鑒及參考。

[1]湯釗酞.現代腫瘤學[M].上海:上海醫科大學出版社,1993:98-140.

[2]高學敏.中藥學[M].北京:中國中醫藥出版社,2007:96-495.

[3]高進,薛克勛,趙雪梅,等.癌細胞侵襲和淋巴道轉移過程中血液流變學的觀察[J].中國醫學科學報,1990,12(4):300-305.

[4]楊雁,陳敏珠.黃芪總苷對肝癌細胞凋亡及wtp53基因表達的影響[J].中國藥理學通報,2001,17(4):447-451.

[5]Cho WC,Leung KN. In vitro and in vivo antitumor effects of Astragalus membraneceus[J].Cancer Lett,2007,252(1):43-54.

[6]鄧嶸,陳濟民,吳萬垠.肝動脈灌注莪術油明膠微球對荷瘤大鼠的抗癌活性[J].沈陽藥科大學學報,2000,17(3):197-199.

[7]陳春永,徐凱,朱迪盈,等.莪術油肝動脈灌注栓塞治療繼發性肝癌28例療效觀察[J].新中醫,2003,35(3):23-24.

[8]顧勤,徐建亞,程羅根,等.當歸對黑色素瘤細胞粘附、侵襲、運動和轉移能力的影響[J].中藥材,2007,30(3):302-305.

[9]王修杰,袁淑蘭,王朝俊,等.丹參酮抗小鼠肝癌作用和機理的初步研究[J].中華腫瘤雜志,1996,18(6):412-414.

[10]孫婧璟,周信達,劉銀坤,等.丹參對肝癌轉移復發防治作用的研究[J].中國中西醫結合雜志,1999,19(5):292-295.

[11]王文萍.實用腫瘤轉移學[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,2003:10-18.

[12]王文萍.腫瘤轉移“痰毒流注”病機假說的研究思路[J].遼寧中醫雜志,2009,29(3):137-138.

[13]郁仁存.活血化瘀與腫瘤治療[J].北京中醫,1992,(1):21-25.

(本文編輯:董歷華)

國家中醫藥管理局中西醫結合臨床重點學科建設項目;國家中醫藥管理局中藥臨床藥理學重點學科建設項目

110847 沈陽,遼寧中醫藥大學第一臨床學院中西醫結合系[王淙悅(碩士研究生)、曹陽、戰祥毅、張文學、呂玉萍];遼寧中醫藥大學附屬醫院國家藥物臨床試驗機構(喻明、王華偉、李曉斌、施富元、王文萍)

王淙悅(1989- ),女,2007級本碩中西醫結合碩士研究生。研究方向:中藥臨床藥理。E-mail:503198028@qq.com

王文萍(1964- ),女,博士,教授,主任醫師,博士生導師。研究方向:中藥臨床藥理。E-mail:wenpingwang@hotmail.com

R273

A

10.3969/j.issn.1674-1749.2014.02.010

2013-10-25)