古籍整理進入數字化時代

何凱

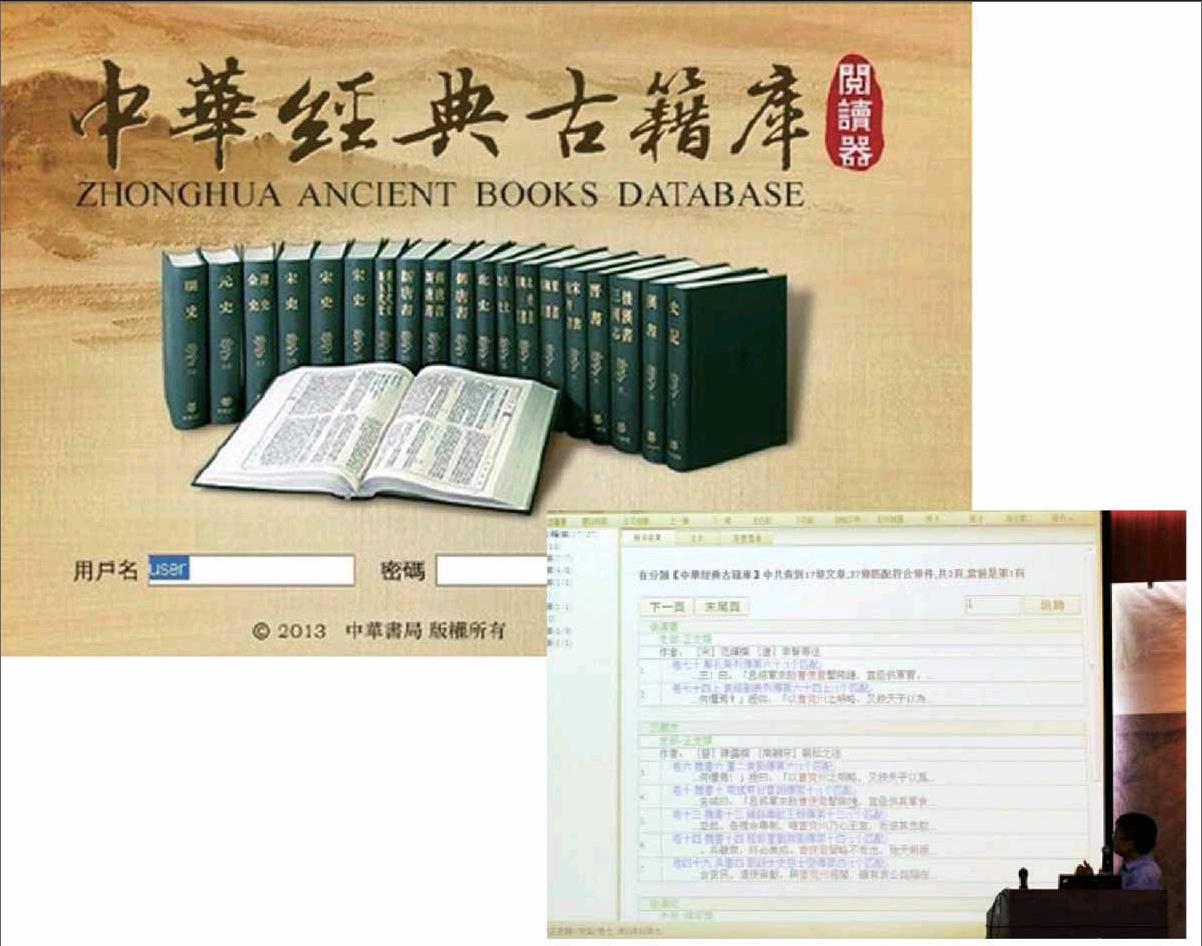

經過10年布局,中華書局數字化發展戰略初見成效,自主研發的大型數字出版產品《中華經典古籍庫》于6月10日在京舉行捐贈開通儀式暨發布研討會。研討會上,中華書局向國家圖書館進行了捐贈。《中華經典古籍庫》是中華書局版點校本古籍的首度數字化,收錄包括“二十四史”及《清史稿》《資治通鑒》等經典系列在內的權威整理本,一期收錄300種,計2億余字。產品不僅提供了保留全部整理成果的數字文本,更實現了文本與原書圖像的一一對照,并能自動生成引用格式,除支持全文檢索外,還添加了獨具特色的人名異稱關聯檢索等。

鄔書林(國家新聞出版廣電總局副局長):對《中華經典古籍庫》的上線服務,我有幾點建議。第一,百年老店中華書局緊跟數字化的步伐,與時俱進,推出了符合數字時代需要的中國古籍的經典產品,這是件值得慶幸的事情。第二,這個庫有別于國內外其他的古籍數據庫,它設定的內容是權威的,是經過幾代學者和出版人積累下的經典而集成的一個庫。雖然目前只有300種,但是它已經是中國傳統文化經典的相當一部分集成。出版工人和一般的傳播工人有區別,出版最重要的是工人在傳播知識、信息,提供各種文化服務的時候有一個最重要的基本功能——質量控制,要確定出版社的出版物代表了這個時代,是現在人類已有的最高水平的認識,如果沒有做到這個,出版工作就失實了。第三,這個數據庫能更好地服務讀者,并能大范圍傳播,讓世界上更多的人了解中華文化的精髓。大家知道,以中國為例,我們從甲骨,到青銅名器、鑄件、紙張印刷,每一次都是速度很快,而這次數字化進程還有本質區別,它使知識在更大范圍,更大的空間,更方便讀者使用。在現行的數字化的條件下,大家可以隨時隨地通過手機、平板電腦等終端閱讀各種內容,幾乎不受任何限制。它使知識傳播的效能和受眾有了本質的變化,也就是說人類掌握的知識會越來越多,掌握知識的人在改造社會的時候起的作用就越大。

譚躍(中國出版集團公司總裁):《中華經典古籍庫》是我國第一款基于整理本的古籍數據庫,也是中國出版集團確立品牌與數字化發展戰略以后第一個古籍數據庫產品。入庫資源不僅特色與專業突出,品質在國內也處于一流地位,充分體現了國家級出版集團的資源優勢。2012年,中國出版集團公司召開“數字化戰略推進會”,制定了《中國出版集團公司數字出版規劃》,明確提出數字化戰略的基本定位和發展思路,要建設開放式、國際化、延展性的內容集聚、傳播、交易和服務功能的綜合平臺。中華書局的《中華經典古籍庫》正是集團數字化戰略、品牌戰略的重要組成部分和具體體現。中華書局要以此次《中華經典古籍庫》的產品發布和營銷為契機,以國家“十二五”重點項目“中華基本史籍知識庫”的項目建設和產品研發為重點,創新體制機制,積極探索古籍數據庫研發及產品化的商業模式,培養人才隊伍,將中國出版集團的資源、平臺、項目和品牌優勢有效地轉化為產品和經營優勢。

徐俊(中華書局總經理):近幾十年來,閱讀的方式日新月異,學術研究獲取資料和成果發表的方式都在不斷變化,數字出版風起云涌,無論是大眾出版,還是數字出版,都面臨融入轉型的問題。我們一直在思考和探索,在數字時代中華書局如何保持古籍整理和學術出版的優勢,如何保持中華書局的影響力,如何滿足數字時代讀者的需求、學術研究的需求和大眾閱讀的需求,實現出版轉型。中華書局古籍數字化十多年的實踐大致經歷了三個階段:一是,基礎的數據整理階段,利用已經完成的數據化成果提升傳統出版的能力,推動紙本的更新;二是,結合專業出版數字化的實踐,專注于內容的深加工,并以中小型數據庫進行探索、嘗試;三是,產品化階段,包括古籍數據庫,以及國家“十二五”數字出版骨干工程、中華基本史籍知識庫的研發。在多年的古籍數字化實踐中,我們逐步體會到數字化的過程并不是一個文本的簡單還原過程,而是一個標準化的過程,需要投入大量的編輯力量,為了保存古籍整理成果,每一本書的加工都需要針對不同的內容確定不同的標引格式,每本書的體例要具體分析,根據每本書的結構研究它在數字庫的呈現,添加必要的標題信息,還要處理原始書中的錯誤,有時需要查找原始文件才能摸索。在這樣的過程中我們為古籍的數據整理制定規范。我們也一直在思考古籍數字出版的發展,以谷歌為代表的檢索不斷在為用戶提供免費的數據,我們認為專業領域的數字出版一定要提供更加專業的內容才有出路,因此我們將體現已有古籍整理成果,確定古籍整理標準作為我們的基本目標。《中華經典古籍庫》從內容上講是通過知識關聯將古籍條目等有機結合,而建立了立體化系統,該系統通過知識檢索、鏈鋸、鏈接、知識提示等功能,呈現古籍文獻的內容,建立內容間的關聯,打破專家與讀者之間的知識和信息的壁壘。之后我們將依托于史籍知識庫,發展按需印刷出版業務,建立符合傳統文化的門戶網站,不僅服務專業讀者,也承擔起向大眾傳播優秀傳統文化的重任。應該說古籍數字化的工作仍然處于艱難的起步階段,我個人覺得政府支持、資源聚合、盈利能力、復合型人才等是關鍵要素。未來幾年中華書局將會堅持走穩扎穩打的路線,不盲目追隨,專注于提供最佳的數字服務,為社會提供真正的有價值的古籍數字化產品。通過我們長期不懈的努力,在數字出版領域樹立起中華書局的優質品牌。

安平秋(全國高校古籍整理研究工作委員會主任、北京大學中文系教授):1981年,陳云同志曾經兩次談到古籍整理和古籍的出版工作,并做了指示。當時中共中央做了討論,并且在1981年下發了當年的37號文件,也就是中共中央關于整理我國古籍的指示。在那個文件里面,明確指出整理古籍是一項十分重要的工作。從那以后,國內的整理工作像雨后春筍那樣,許多大學都建立了研究所,古籍的整理工作、古籍的出版工作、古籍的研究工作,蓬蓬勃勃地開展起來。30多年過去了,今天情況有了明顯的變化,中華書局這樣的一個古籍庫的出現就是一個證明。隨著時代的變遷,信息時代的到來,計算機和互聯網技術的普遍應用,古籍整理和出版的技術手段發生了很大的變化。數字化的古籍整理產品,加上無所不在的互聯網技術,具有傳播迅捷、獲取方便、覆蓋廣泛的特點。這對于從事古籍整理工作的人來說,對于文化遺產繼承、傳播、發揚的學者來說,具有重要的意義。相對于傳統的印刷,古籍數據庫是古籍整理的一種新形式,具有方便傳播、便于檢索的特點。《中華經典古籍庫》把中華書局出版的整理本,就是本版書的古籍進行數字化加工,形成了可供讀者瀏覽的全文檢索數據庫產品。從使用者的角度來看,《中華經典古籍庫》有以下幾個特點:一是,數據是基于中華書局多年積累的古籍整理的圖書,質量經過時間的檢驗,并且保留了全部的校刊注釋的成果,可以直接引用。二是,提供了引用自動添加校注的功能,校注的內容包括書名、出版時間、頁碼等,非常方便。三是,《中華經典古籍庫》是中華書局古籍整理數據化的一個開始,對推動數據化技術推廣、普及中國文化有著積極的意義。

洪濤(中華書局數字出版中心古籍資源部主任):在此之前,市場上已經出現很多古籍庫的產品,但是經過調研我們發現,這些產品還不能完全滿足用戶的需求,用戶想要什么?他們想要利用古籍整理的成果,他們想要能直接引用的數字資源,省去復合指數的麻煩,這是中華書局的資源優勢。中華書局經過幾十年的積累有了大量古籍出版的資源,因此我們想建立一個符合用戶需要的古籍數據庫——《中華經典古籍庫》。《中華經典古籍庫》收集了中華書局圖書的全部內容,從出版說明到正文、專名線(音)、書名線(音),等等,用戶閱讀的過程中正文閱讀可以跳轉,跳轉是雙面的,方便用戶找到注釋的內容。有很多用戶在閱讀的時候想要看到中華書局原版圖書的圖像,這里也可以實現數字化文本和中華書局原版圖像的跳轉,可以放大。系統提供了復制功能,除此之外,在復制的基礎上還提供了引用復制的功能。在閱讀的時候,我們也提供了聯機字典的功能,不光是檢索的字,還有同義字都會在面前。在全文檢索這塊,我們對基本的全文檢索提供了一些檢索范圍,比如說正文、校注、書名、標題等,按照范圍檢索,讓檢索的結果更加準確。我們檢索一個人名的時候,在人名里檢索,檢索結果會更加準確。如果我們想擴大檢索范圍,可以選擇同義詞檢索,比如說檢索曹操,選擇同義詞,系統列出20幾個曹操的亦稱。這對用戶是一種幫助,在用戶知識結構方面很不完整的時候可以給用戶提示。這是《中華經典古籍庫》的一個重要內容,有一些額外的,比如說紀年、換算、檢索、瀏覽歷史、書簽等,這些是針對用戶的其他輔助功能。

劉惠平(國家圖書館副館長、黨委副書記):中華書局自主研發的《中華經典古籍庫》將古籍數字化編輯和計算機用字處理標準化有機融入,將進一步滿足大中專院校、研究機構、圖書館的研究需要,推進古籍數字化服務。中華書局能夠以弘揚傳統文化為己任,引領時代步伐,樹立行業標桿,堪為業界楷模。國家圖書館作為國家總書庫,負責采集各種文獻資源,是國家文獻資源信息保存基地。截至2013年底,國家圖書館館藏文獻總量已經超過3240萬冊件,其中館藏善本超過30萬冊件,館藏普通古籍超過160萬冊件。近年來國家圖書館大力推進國家數字圖書館建設,加快數字化服務進程,截至2013年底,館藏數字資源總量已經達到875TB,發布圖書350萬件,其中自建和合作建設的古籍庫12個,發布甲骨、碑帖、古籍特藏等特色古籍數字化產品10萬種,還為讀者提供外購的古籍庫等。此次中華書局《中華經典古籍庫》將進一步豐富國家圖書館古籍館的數字資源。《中華經典古籍庫》在國家圖書館上線開通后,我們將做好向讀者宣傳使用該《中華經典古籍庫》的工作,及時反饋讀者意見和建議。同時我們也期待中華書局在現有質量和數量上不斷修訂完善,不斷向縱深處發展,開發更多特色資源庫、數據庫等,以滿足不同讀者的需求。