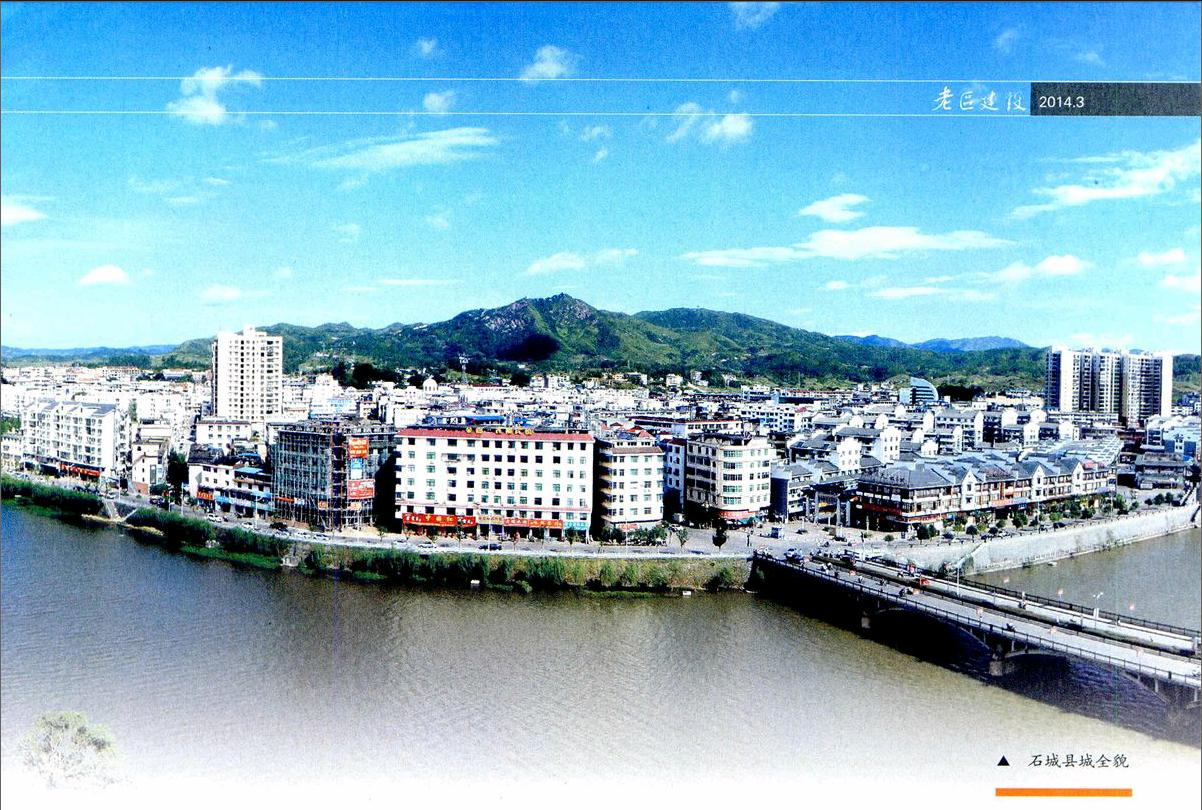

江西石城:乘蘇區振興東風 揚跨越發展風帆

乘蘇區振興東風揚跨越發展風帆

《若干意見》出臺后,石城縣修改完善了《石城縣連片特困地區區域發展與扶貧攻堅規劃》,確立了打造“區域性礦山機械制造基地、閩臺產業轉移承接地、贛閩粵綠色食品基地、贛閩邊際生態休閑旅游目的地、秀美贛江源頭”的戰略定位。

石城縣以新型工業化為目標,以工業平臺建設為契機,力促工業提檔升級,著力破解工業底子薄、總量小、產業結構不合理的格局;積極編制城鄉民生項目,切實解決與群眾利益息息相關的生產生活問題;圍繞“贛江源頭”“生態養生福地”“客家人文勝地”品牌,高規格規劃開發通天寨、九寨溫泉等精品景點,著力做優旅游項目。

做精項目。經濟發展大加速

全力爭取項目。石城縣搶抓蘇共振興發展機遇,加強與上級的溝通,密切跟蹤銜接,力爭更多符合國家產業政策和區域發展政策的項目落戶石城。先后兩次對贛南蘇區振興發展項目進行梳理謀劃,100多個重大項目列入《羅霄山片區扶貧攻堅實施規劃》,個性化重大項目中列入省蘇區振興發展項目庫153個、市贛南蘇區振興發展重大項目庫59個,居全市第一位。2012年向上爭取到資金10.6億元,爭取用地指標2063畝。2013年1-9月,向上爭取資金7.8億元,增長21.4%(待更新)。去年下半年以來,該縣分別成功舉辦了鄉村旅游文化節招商環境推介會暨項目簽約儀式、江西石城(泉州)招商推介會暨項目簽約儀式等大型招商活動,共邀請了360余位客商參會,簽約項目36個,簽約資金達61.24億元。

科學謀劃項目。石城縣堅持把項目策劃包裝放在突出位置,依托獨特的資源、產業和區位等優勢,科學謀劃項目,提升項目質量。2013年安排的69個重點項目中,工業產業項目和旅游三產項目33個,占總數的47.8%;投資億元以上的28個,占總數的40.5%。石城縣圍繞產業園區發展規劃,積極構建以古樟工業園為主,屏山、小松、沔坊創業園和溫坊小企業基地為輔的工業平臺體系,同時,加強與央企和科研院校的聯系,抓住技術改造這個重要環節,促進產業優化升級。同時,該縣以打造贛閩邊際新的旅游目的地為目標,以第二屆生態旅游文化節為抓手,做活“源、泉、蓮、巖”文章,科學謀劃旅游產業發展。

精心實施項目。項目建設好不好、快不快,關鍵在于人。該縣把項目建設作為干部作風的“檢測臺”,成立重點項目督導組,并由縣領導、紀委、督導組組成三級督導網,采取明察暗訪、集中督導和平時督導相結合的方式,對牽頭責任部門、施工單位工作落實情況進行督查。實行了“一個項目、一名縣領導、一個部門、一個團隊、一個方案”的“五個一”工作機制,集中精力破解項目推進難題。截至目前,安排的69個重點項目有59個開工,完成投資12.3億元。

做大產業,推動社會發展大跨步

做強工業。石城縣繼續實施“強攻工業”戰略,以園區建設為基礎,不斷加快供水、供電、通訊等基礎設施建設。完善產業規劃,努力做大做強礦產品精深加工、新型機械制造、現代輕紡電子、綠色食品加工四大主導產業。大力培植龍頭企業,促進產業聚集。并且,不斷加大招商引資力度,策劃一批產業項目,以閩三角、珠三角、長三角為主攻區域,以央企、上市公司、知名企業為主攻對象,實行一個項目、一名縣領導、一支隊伍、一筆經費、一套個性措施的“五個一”招商機制,確保考察一批、洽談一批、落戶一批。一季度,全縣外貿出口、利用外資等指標均居全市前列;全縣規模以上工業增加值增長17.5%,增速位列全市前三。

做旺旅游。圍繞打造“贛閩邊際生態休閑旅游目的地”、把旅游業打造成為現代服務業龍頭產業和國民經濟發展戰略性支柱產業這一目標,通過加大政府支持、鼓勵外商投資、擴大信貸融資、向上爭資爭項等渠道,解決旅游投入問題,加快開發進度。同時,不斷完善四大核心景區建設。加快旅游“吃、住、行、游、購、娛”六要素建設,完善旅游產業鏈,增加旅游經濟效益。成功舉辦兩屆鄉村旅游文化節之后,石城對外知名度與美譽度不斷提升。中央電視臺對石城燈彩、通天寨龜裂地貌作專題報道,通天寨景區被評為“歡樂健康江西游十大首選地”。去年,接待游客超100萬人次,旅游收入突破3億元。今年1至9月份,全縣接待游客96.9萬人次,同比增長31.2%;旅游綜合收入2.7億元,同比增長32.3%(待更新)。

做優農業。圍繞農業持續增效、農民持續增收目標,創新農業發展模式,堅持做優煙葉、白蓮產業,穩定果業,積極發展蔬菜等優質高效農業、綠色無公害農業和鄉村觀光休閑農業。同時,引導耕地、林地承包經營權有序流轉,加強農業技術推廣服務體系建設,提高農業機械化程度,增強農業綜合生產力。該縣還通過發展農業專業合作社、申報農產品地理標志等措施,推動農業產業專業化、標準化、規模化、集約化、品牌化發展。目前,全縣規模以上農業龍頭企業達22家。年銷售收入超3億元,帶動農戶4.2萬戶。

做優民生。幸福指數大提高

發展社會事業,滿足群眾需求。石城縣堅持教育優先的發展戰略,不斷完善城區教育網點布局,先后成立贛源中學、遷建琴江中心小學、古樟小學,實施了“名師工程”和“學生免費營養餐”,使辦學條件不斷改善,教育教學質量不斷提高。該縣新建縣人民醫院、婦幼保健院,城區醫療網點得到優化,先后實施孕前優生檢查、白血病、尿毒癥、先天性心臟病等一系列免費醫療救助,行政村衛生室基本藥物實施工作全面啟動,新農合參合率達98%。同時,該縣與中國科學院、省林科院建立科技協作關系,無公害油茶栽培技術示范及產品加工獲科技部立項,琴江鎮大畬村荷花園獲批省農業科技示范園。

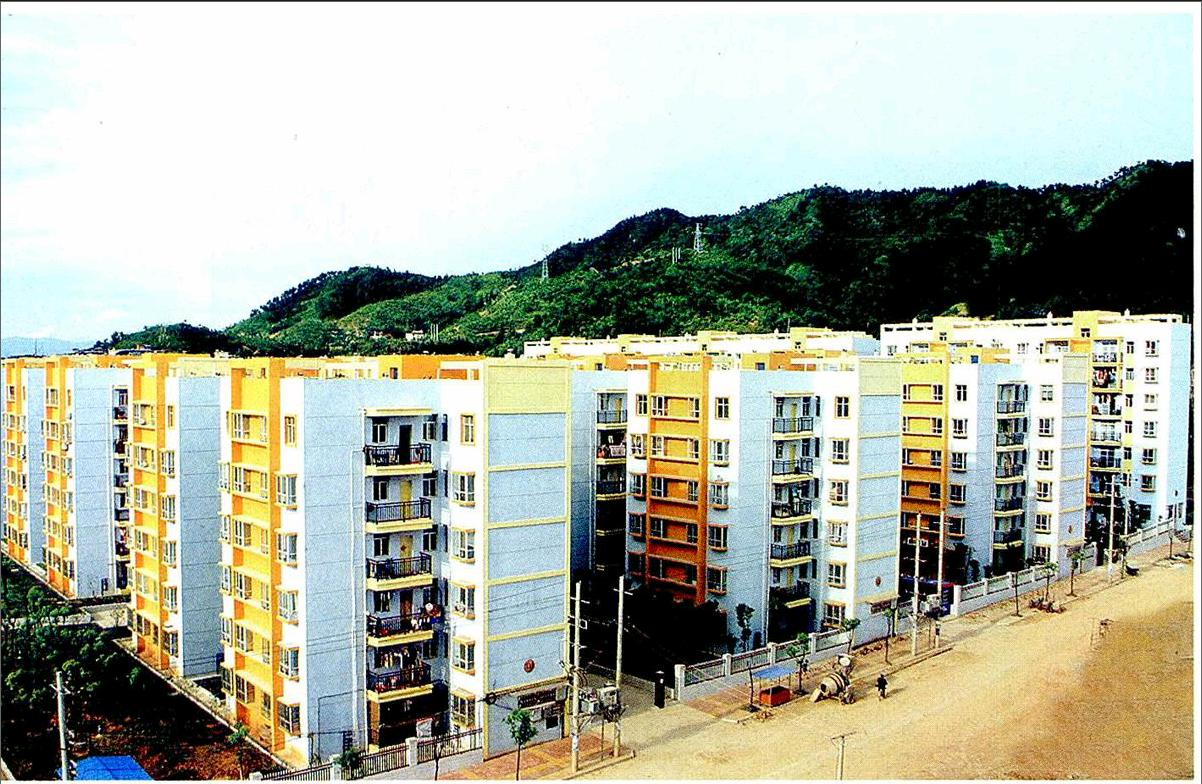

健全保障體系,情暖困難群體。石城縣確定了100件民生實事,在有限的財政支出中擠出65%的資金用于民生建設。該縣科學規劃、統籌推進,完成了4778戶農村危舊土坯房改造;啟動縣城3萬噸/日供水工程和取水口上移項目。實施60個農村危舊土坯房集中改造點改水工程,解決101 56人的安全飲水問題;推進琴江鎮“千噸萬人飲水工程”。可以解決13626人的飲水問題。同時,該縣投入3500余萬元,完成35千伏湖坑變電站、35千伏屏山變電站工程;建成887套廉租房并公開搖號,改造城市棚戶區530戶;貧困戶走訪面比市要求提高2個百分點,城鄉低保、“三無人員”保障標準進一步提高,養老、醫療、工傷、生育、失業保險面不斷擴大,今年以來發放小額擔保貸款2100萬元,城鎮新增就業3100余人。

創新社會管理,營造和諧氛圍。石城縣著力創新社會管理,將社會管理中的重要內容細化為23個子項目,實行項目化管理。組建了非公有制經濟組織社會管理服務中心,深入開展治安防控、矛盾化解、平安創建、法律服務、預防犯罪和流動人口服務管理“六進”活動,充分發揮中心組織聯建、權益聯護、糾紛聯調、治安聯防、問題聯治、平安聯創、服務聯系的“七聯”作用同時,石城縣推行“六民”工作機制(建議民提、決策民定、承諾民督、過程民管、績效民評、干部民選),開展網格化管理試點工作,建立了網格化工作八項制度,實現區域網格化、管理精細化、服務一體化。

做美城鄉,帶動人居環境大改善

高起點規劃。堅持規劃引領,圍繞建設宜居、宜游、宜業城市,聘請國內知名專家高標準編制完成城市總體規劃,工業、物流等產業規劃,城市綜合交通、排水、燃氣、照明及商業網點等專項規劃,以及通天寨、泉商產業園、百里荷花觀光帶、游客集散中心等70余項項目規劃,修改近50個村莊規劃。同時,分層級編制好縣域城鎮體系規劃、鄉鎮規劃、村莊規劃。對城鄉基礎設施、一二三產業協調配套聯動、基本公共服務、社會管理體制機制構建、土地空間布局和實用、居民住房建設等進行全面規劃。

高標準建設。石城縣以規劃為指引,完成振興大道、蓮鄉大道等“五縱五橫”路網建設,做美“一江兩岸”綠化、亮化景觀,并加快推進防洪堤三期、寶福公園、濕地公園等城市重點工程建設。抓好城市供水、供氣、管線等基礎設施建設和管理。同時,以危舊土坯房改造為抓手,全面推進城鄉結合部社區改造以及村莊整治精品示范點、土坯房改造集中示范點、鄉村游連片示范點等建設,示范帶動農民拆舊建新,改善居住條件。該縣還將引農進圩鎮、入城區與農村危舊土坯房改造、移民搬遷等工作有機結合,通過降低進城門檻、提供就業崗位、落實同城同待遇政策、實現公共服務均等化等措施,加快城鎮化進程。

高效能管理。石城縣積極深化省級文明、衛生和生態園林城市創建和縣城“治臟、治亂、治堵”活動,開展國道沿線、旅游景區環境衛生大整治活動。同時,積極探索和推行城市管理新機制,全面實行環衛作業與綠化養護市場化運作,提升城市管理效能;探索城市網格化管理模式,在城市“牛皮癬”治理、主街道清掃保潔市場化的基礎上,由作業公司全面接管小街小巷,實現城區環衛保潔全覆蓋,有效整治了“臟、亂、堵”問題;按照為民、利民、惠民的原則,對市政設施維護實行無縫隙、無死角、全覆蓋管理維護。該縣還不斷延伸管理觸角,將城市管理理念引入鄉村,在鄉鎮建立城管中隊,制定長效管理機制,強化鄉村的管理和環境整治,并積極推進農村清潔工程,助推和諧秀美鄉村建設。

責任編輯:邵猷芬