肉羊胚胎移植技術(shù)應(yīng)用初探

何立雄 汪保 李勝 邱國(guó)斌 陳朝陽(yáng) 吾山 楊浩可 阿力丁巴 韓廣洲

(1,新疆兵團(tuán)第四師畜牧獸醫(yī)工作站 835000;2,可克達(dá)拉市創(chuàng)錦牧業(yè)有限公司 835216)

家畜胚胎移植技術(shù)是一項(xiàng)生物工程技術(shù),即“借腹生子”是指一只母羊(供體)超數(shù)排卵發(fā)情,經(jīng)過(guò)配種后,在一定時(shí)間內(nèi)從其生殖道取出胚胎或由體外受精等技術(shù)獲得的胚胎,然后把這些胚胎移植到另外一只與供體羊同期發(fā)情或情期相同,但未經(jīng)配種的受體母羊生殖道相應(yīng)部位,外來(lái)胚胎在受體子宮著床并繼續(xù)發(fā)育成長(zhǎng),最后產(chǎn)下供體羊的后代。在家畜養(yǎng)殖業(yè)中,此項(xiàng)技術(shù)主要適用于牛羊等大家畜經(jīng)濟(jì)價(jià)值高、產(chǎn)仔數(shù)量少的家畜,達(dá)到快速擴(kuò)群繁育的目的[1]。在優(yōu)質(zhì)肉羊繁育過(guò)程中,胚胎移植技術(shù)作為一種新的快速繁育純種羊的方法被公認(rèn)和接受[2]。為豐富伊犁墾區(qū)肉羊品種,促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展,兵團(tuán)第四師從2006 年開始,通過(guò)胚胎移植、購(gòu)買種畜等形式引進(jìn)了一定量的薩福克種羊。2018 年四師與種畜禽公司合作,在四師開展薩福克肉羊鮮胚移植工作。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 供體羊及種公羊

試驗(yàn)選取從新疆某種畜公司購(gòu)入純種薩福克母羊(平均4歲)20 只、公羊4 只(平均3.5 歲),遺傳性狀穩(wěn)定、系譜清晰,體型外貌達(dá)到品種標(biāo)準(zhǔn),健康結(jié)實(shí),膘情中等以上。公羊雄性特征明顯,精液質(zhì)量合格。準(zhǔn)備期(前2 月)制定了科學(xué)的飼養(yǎng)管理方案,確保供體羊所需營(yíng)養(yǎng)均衡。

1.1.2 受體羊

受體羊?yàn)楸镜毓_克羊,無(wú)繁殖性疾病及傳染病,檢測(cè)布病呈陰性。3~5 歲經(jīng)產(chǎn)母羊,體格健壯,平均體重40kg 以上,中等膘情以上。為受體羊佩戴耳標(biāo),制定免疫計(jì)劃,分期進(jìn)行免疫與驅(qū)蟲工作,加強(qiáng)飼養(yǎng)管理,詳細(xì)觀察記錄羊只情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、剔除老、弱、病、殘等不達(dá)標(biāo)受體羊,最終選取100只健康本地哈薩克羊作為受體羊。

1.1.3 儀器設(shè)備

羊?qū)S门咛ヒ浦彩中g(shù)保定架、B 超、腹腔鏡、體式顯微鏡、培養(yǎng)皿、檢胚器、外科手術(shù)器械等相關(guān)器械設(shè)備。

1.1.4 所需藥品

PG、PMSG、FSH 等激素均為寧波制品廠生產(chǎn);沖胚液、培養(yǎng)液由新西蘭公司生產(chǎn);靜松靈注射液、160 萬(wàn)單位青霉素、500 萬(wàn)單位鏈霉素、甲硝唑注射液等。

1.1.5 胚胎移植工作室

分為手術(shù)室和檢胚室,要求溫度在25℃以上,開始工作前進(jìn)行徹底除塵、消毒和無(wú)菌處理。

1.2 試驗(yàn)方法

1.2.1 供體羊的超排處理

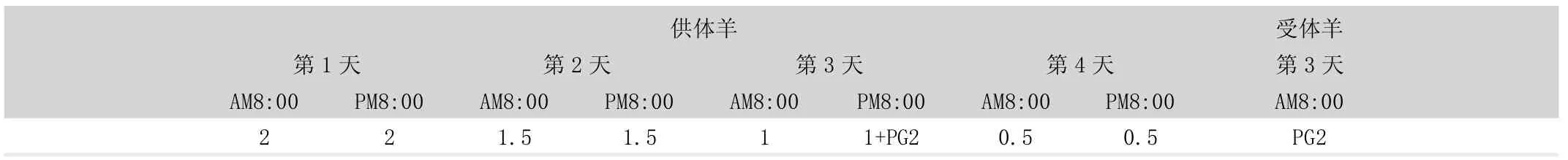

2018 年10 月對(duì)供體羊進(jìn)行同期發(fā)情處理。首先對(duì)供體羊全群注射PG,每只2ml。在24~72h 做好發(fā)情觀察,做好發(fā)情記錄,按照發(fā)情先后順序做好分組。發(fā)情后10~12d 開始超排,本次采用FSH 逐日遞減法進(jìn)行處理(表1)。供體羊采用上午發(fā)情下午配種,下午發(fā)情第二天早晨配種,每只羊配種3 次,每次間隔10~12h,首末次采用子宮頸口輸精,中間采用腹腔鏡子宮角輸精。

附表 超排及同期發(fā)情處理(單位:ml)

1.2.2 受體羊處理

受體羊首次PG 處理與供體羊同步,第二次PG 處理比供體早12h,第2 次注射后24~72h 注意觀察發(fā)情情況,做好記錄,參見(jiàn)附表。

1.2.3 供體沖胚

供體羊配種后1 周,采用手術(shù)方法沖洗供體羊子宮內(nèi)桑葚期到囊胚期胚胎。術(shù)前羊只麻醉、固定、術(shù)部消毒。用手術(shù)刀在乳房前腹中線切口,小心取出子宮、卵巢,觀察卵巢發(fā)育情況,記錄排卵點(diǎn)數(shù)量。在宮管結(jié)合部插入沖胚套管針,連接注射器,注入沖胚液,注入沖胚液的速度與力度應(yīng)適中。在子宮分叉處的同側(cè)子宮插入沖胚管,回收沖胚液[3]。沖完胚胎后,將子宮復(fù)原送入腹腔。為防止粘連和腹膜炎,向腹腔內(nèi)注入34℃的0.9%的生理鹽水250ml+160 萬(wàn)單位青霉素+500 單位鏈霉素與100ml 甲硝唑注射液。按常規(guī)處理,閉合腹腔。

1.2.4 胚胎檢查與保存

沖出的胚胎迅速送往檢胚室,在帶有保溫裝置的體式顯微鏡下迅速檢出胚胎,移入培養(yǎng)液,對(duì)胚胎質(zhì)量進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。胚胎分為A、B、C、D 4 個(gè)等級(jí),其中A、B、C 級(jí)為可用移植的胚胎,放37℃培養(yǎng)箱中保存(4~5h),等待移植。

1.2.5 胚胎移植

選擇與供體羊同時(shí)發(fā)情或晚24h 內(nèi)發(fā)情的受體羊進(jìn)行胚胎移植。手術(shù)方法基本與供體羊相同,輕輕引出卵巢,觀察是否有排卵點(diǎn),如有正常排卵點(diǎn),用移胚器向有排卵點(diǎn)側(cè)子宮移入胚胎1 枚。無(wú)排卵點(diǎn)或排卵點(diǎn)有異常的受體羊不移植。

1.2.6 供、受體羊的護(hù)理與管理

胚胎移植后供體、受體羊分群管理,1 周內(nèi)觀察傷口愈合情況,發(fā)現(xiàn)感染和其他癥狀及時(shí)處理。供體羊采胚后1 月,若發(fā)情即可配種。受體羊在術(shù)后2 周開始試情,連續(xù)試情2 個(gè)情期,如未發(fā)情可判為疑似妊娠羊,單獨(dú)組群加強(qiáng)飼養(yǎng)管理。

1.2.7 妊娠檢查

受體羊移植后48d,使用B 超進(jìn)行妊娠檢查,確定妊娠羊。

2 結(jié)果

2.1 供體羊超排效果

對(duì)20 只薩福克母羊進(jìn)行超排處理,期間1 只發(fā)生消化系統(tǒng)疾病退出,其余19 只羊全部發(fā)情并配種,超排有效率100%。手術(shù)共沖出胚胎158 枚,平均8.3 枚/只,最高個(gè)體采配25 枚。158 枚胚胎經(jīng)質(zhì)量檢查,可用胚胎89 枚,其中桑椹胚56 枚,A 級(jí)20 枚、B 級(jí)36 枚;囊胚33 枚,A 級(jí)31 枚、B 級(jí)2 枚。

2.2 受體羊發(fā)情效果

對(duì)100 只本地綿羊?qū)嵤┩诎l(fā)情處理,僅有5 只未發(fā)情,其余在24h 內(nèi)全部發(fā)情,同期發(fā)情率為95% (95/100)。

2.3 胚胎移植效果

89 枚胚胎移植給85 只受體羊(卵巢有正常排卵點(diǎn))。根據(jù)受體羊移植后2 個(gè)情期的發(fā)情情況及B 超檢查情況,確定妊娠母羊65 只,妊娠率為76.47%;實(shí)際產(chǎn)羔母羊38 只,產(chǎn)羔羊41 只,懷孕率為45.24%,產(chǎn)羔率48.24%。孕期肉眼可見(jiàn)流產(chǎn)母羊7 只。

2.4 供體羊的后續(xù)觀察

19 只供體薩福克母羊,經(jīng)過(guò)沖胚后仍然有一只羊妊娠,產(chǎn)下1 只健康的薩福克羔羊,其余18 只中有14 只后期相繼自然發(fā)情,本交后產(chǎn)下健康的羔羊,4 只供體羊當(dāng)年空胎。

3 結(jié)果分析與討論

(1)薩福克羊采用PG+FSH 方法超數(shù)排卵和本地哈薩克羊兩次肌肉注射PG 同期發(fā)情處理,超數(shù)排卵有效率100%,24h同期發(fā)情率95%,說(shuō)明上述方法是有效可行,可以推廣應(yīng)用的。

(2)羊的胚胎移植妊娠率為76.47%,實(shí)際生產(chǎn)率為45.24%,產(chǎn)羔率為48.24%,實(shí)際生產(chǎn)率與妊娠率相差30%。查閱資料[3],究其原因可能與胚胎早期吸收、流產(chǎn)和早期妊娠診斷的不準(zhǔn)確有關(guān)。應(yīng)進(jìn)一步分析研究,改進(jìn)相關(guān)工作方法,加強(qiáng)飼養(yǎng)管理,做好妊娠母羊養(yǎng)胎、保胎工作,提高產(chǎn)羔率。

(3)據(jù)相關(guān)報(bào)道,采用子宮沖胚法,可減少對(duì)輸卵管和卵巢的刺激,延長(zhǎng)供體母羊的使用時(shí)間。但這次沖胚完畢后仍然有供體羊妊娠并產(chǎn)羔,表明沖胚工作不徹底,在今后工作中需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

(4)羊胚胎移植技術(shù)是一項(xiàng)系統(tǒng)性很強(qiáng)的工作,包括羊只選擇、飼養(yǎng)管理、超數(shù)排卵、同期發(fā)情、手術(shù)沖胚與移植、胚胎鑒定等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié),任何一個(gè)環(huán)節(jié)的微小失誤都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)胚胎移植的失敗,需要不斷的研究和提高,使移植效果更佳理想。

(5)本次移植工作,是畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員首次全程參與的移植工作。通過(guò)工作使我們認(rèn)識(shí)到胚胎移植是快速繁育優(yōu)質(zhì)種羊最有效的方法,做好此項(xiàng)工作的關(guān)鍵在于建立一支技術(shù)過(guò)硬的畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),打破過(guò)去畜牧與獸醫(yī)各自為戰(zhàn)片面思想,只有深度融合才能適應(yīng)畜牧獸醫(yī)體制改革后服務(wù)基層的新要求。