護理質量管理體系的建立和應用

潘紅英,朱陳萍,葉志弘

(浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院,浙江杭州 310016)

護理質量是指護理工作為患者提供護理技術和護理服務的效果和程度,是護理過程中的客觀表現,是衡量護理管理水平、護理業務技術水平和工作效果的重要標識[1]。加強護理質量管理,提高護理服務質量及患者滿意度是護理管理的中心任務,也是醫院工作的主要目標,隨著醫藥衛生改革的深化、“優質護理示范服務工程”的全面展開,確保患者得到優質、安全、滿意的護理服務顯得尤為重要。本院在歷經3次美國醫療機構評審聯合委員會國際部(Joint Commission International, JCI)評鑒的基礎上,參照美國磁性醫院建設的要求,建立了一套比較全面的護理質量管理體系,現將護理質量管理體系內涵及應用體會報告如下。

1 方 法

1.1 建立護理質量管理體系

1.1.1 護理質量管理組織架構及職責 成立三級質量管理委員會,通過落實各部門的質量改進和安全計劃,完善質量保證程序,為臨床護士提供一個積極參與護理質量管理的平臺[2,3]。醫院質量管理委員會是醫院質量管理的最高組織,由院長任主席;護理質量管理委員會由護理副院長任主席,在醫院質量管理委員會領導下,護理質量管理委員會負責促進全院護理單元質量改進和患者安全計劃在各護理部門的落實,完善各護理單元質量保證程序,定期報告質量檢查結果,設立護理相關質量改進小組,了解各小組質量改進活動情況,定期聽取匯報;護理單元質量管理委員會由護士長任主席,護理單元質量改進委員會向護理質量改進委員會負責,在護理質量管理委員會指導下負責本護理單元質量控制資料的收集和反饋,組織討論,并提出改進意見,各護理單元每年完成1~2個持續質量改進的項目,并在全院護理質量改進例會上作匯報和分享。

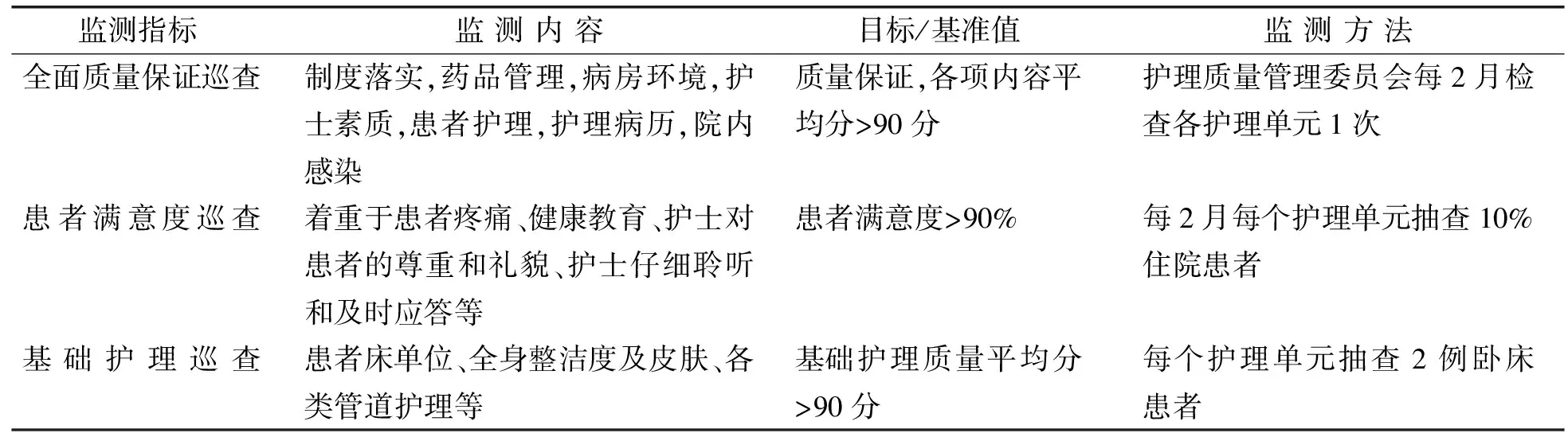

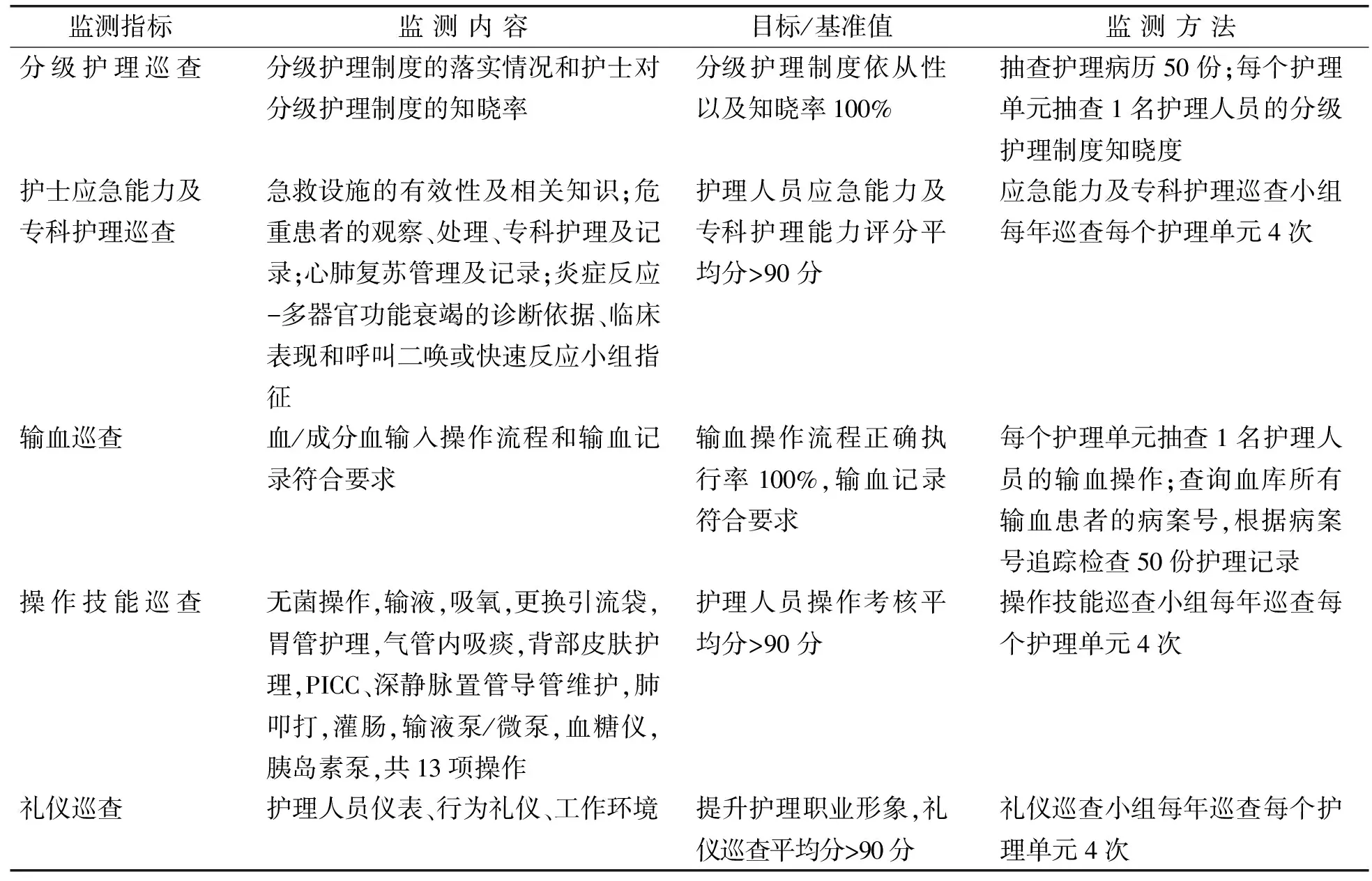

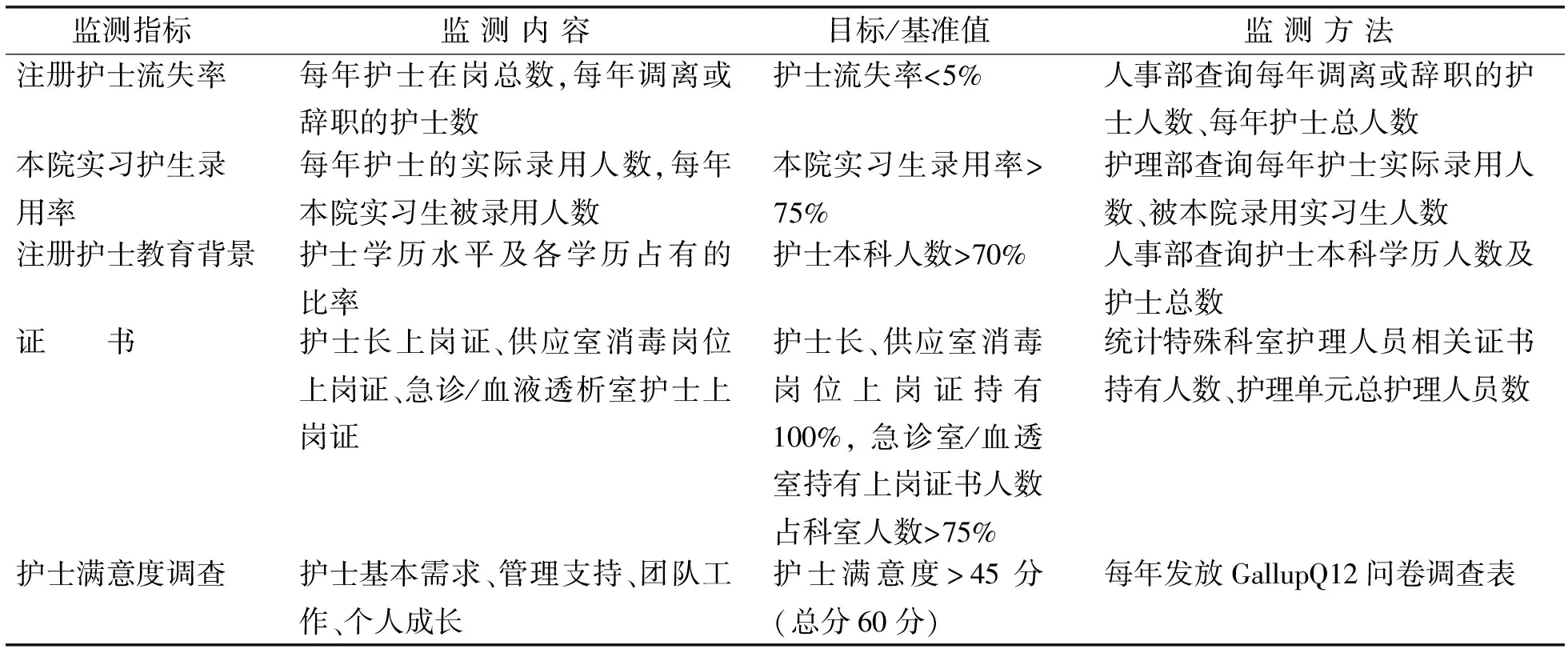

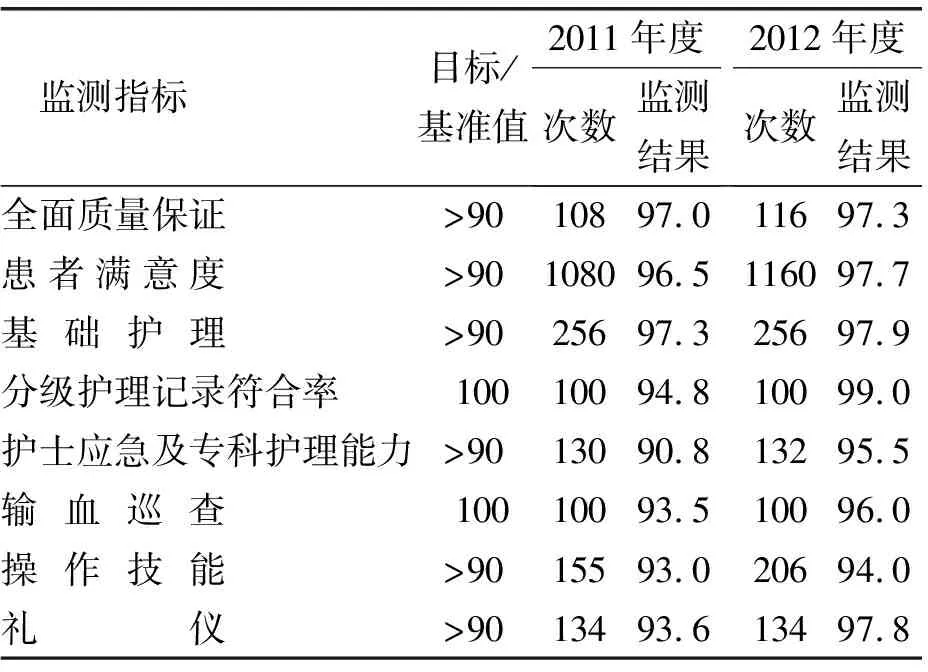

1.1.2 制定護理質量管理指標 根據JCI的評價標準、三級甲等綜合醫院評審標準、美國磁性醫院認證標準、美國護士學會以及美國質量管理論壇質量監測指標,制定醫院護理質量管理指標。護理質量管理指標除給藥錯誤(全院性的質量評價指標)外設置了護理質量敏感指標(見表1)、護理核心制度及安全管理指標(見表2)、護理人員管理指標(見表3)。各指標內涵包括監測指標名稱、監測內容、監測目標/基準值、監測方法,其中各項指標基準對照來源于衛生部、衛生廳頒布的評價標準,美國疾病控制和預防中心公布的信息,美國護士協會公布的信息、文獻,中國壓瘡網以及內部的資料。

1.1.3 制定意外事件上報制度 意外事件是指與常規治療、護理產生的預期結果不相符合的非正常事件;重大意外事件是指由于各種原因導致患者意外死亡或主要功能永久性喪失(與患者自然疾病過程或患者基礎狀況無關)的事件。醫院遵循“人非圣賢,孰能無過”“根據85-15定律,質量問題的原因,85%是系統設計、程序或流程的不合理,而個體因素僅占15%”的理念和無懲罰的理念[4,5],制定意外事件上報制度和網絡直報流程,鼓勵員工積極上報意外事件并給予相應的獎勵。

1.1.4 編制近似錯誤報表 內容為日期、近似錯誤名稱、如何發現、采取的措施、你認為發生該錯誤的原因、你認為應如何預防、發現人姓名。

表2 護理核心制度及安全管理指標

(續表2)

表3 護理人員管理指標

1.2 護理質量管理實施

1.2.1 質量管理指標監控 對每個護理質量管理指標建立標準化的評價清單,由護理質量管理委員會及各質量改進小組巡查和護理單元質量管理委員會自查。各級檢查人員統一培訓,使用統一的評價標準和檢查方法,從而使評價同質化。檢查結果匯報制定統一格式,內容有項目名稱、檢查時間、小組成員、目的、檢查方法、檢查結果、與基準值對照存在的問題、改進建議、持續追蹤內容及方法。護理質量敏感指標和護理核心制度及安全管理指標監測由相應的委員會和質量改進小組負責,護理人員管理指標由護理副院長秘書負責監測并分析。

1.2.2 意外事件及近似錯誤分析 意外事件和近似錯誤由發現者進行網絡直報,護士長審核。護理質量管理辦公室進行分類,對一般意外事件在護士長會議上進行分享和分析,對重復發生的意外事件由相關人員組成質量改進小組進行改進;對重大意外事件立即進行根本原因分析,防止類似錯誤重復發生;對近似錯誤每半年分析1次,根據報告內容對系統、流程的潛在問題進行改進,實行前饋控制,避免發生意外事件。

1.2.3 護理質量管理指標監控結果的處理

1.2.3.1 護理質量管理委員會定期分析處理 質量指標監控結果在每季度1次的護理質量管理委員會會議上進行匯報,分析存在問題,提出改進措施并落實實施。全面質量保證、患者滿意度等部分質量檢查結果以排行榜形式公布下發給各護理單元。

1.2.3.2 護理單元質量管理委員會分析處理 護理單元對自查和上級檢查發現的問題在護理單元質量管理委員會上進行討論分析,提供并落實執行改進措施,對措施實施后的結果進行評價。

1.2.3.3 持續質量改進 對多部門引起的或復雜不易解決的問題成立質量改進小組進行持續質量改進。持續質量改進主要采用FOCUS-PDCA模式和醫院失效模式效應分析[5]。項目結束后在每季度1次的護理質量管理委員會會議上用PPT形式匯報,對質量改進項目進行評價并進行獎勵。

2 效果評價及結果

2.1 評價方法 統計護理質量管理體系建立并實施管理2年后全院護理質量巡查指標結果及意外事件上報數、近似錯誤報告數和持續質量改進項目。

2.2 結果

2.2.1 護理人員管理情況 2011年1月至2012年12月,本院有護士989人,男27人,女962人;平均年齡31.4歲;本科及以上817人占82%,大專116人占12%,中專56人占6%;職稱:高級23人占2.3%,中級302人占30.5%,初級664人占67.2%。實際開放床位與病房護士比1∶0.44,監護室的床位與護士比1∶2.5,臨床一線護士占全院護士的99.7%。護士長上崗管理培訓率100%,主管護師及以上職稱的一類學分完成率達到100%。本院實習生錄用率為93%。護士滿意度52.88分(滿分60分);平均離職率為2.8%,各項指標均達到目標。

2.2.2 指標監測結果 2年度護理敏感指標監測結果見表4、護理核心制度及安全管理指標監測結果見表5。

2.2.3 意外事件及近似錯誤情況 2年度發生意外事件1 677起,均為主動上報,無重大意外事件發生。藥物近似錯誤攔截率從7.95/千床日升至9.89/千床日,給藥錯誤發生率從0.51次/千床日降至0.42/千床日。

2.2.4 持續質量改進項目 2011年完成持續質量改進31項,其中多部門合作項目占51.61%;2012年完成持續質量改進項目45項,其中多部門合作項目占77.78%。

表4 護理敏感指標監測結果

表5 護理核心制度及安全管理指標監測結果

3 體 會

3.1 三級管理體系是護理質量管理的組織保障 在醫院質量管理委員會戰略性計劃所確定的目標指導下,護理質量管理委員會結合臨床工作實際,制定護理質量管理目標并組織實施、監測,護理單元質量管理委員會執行質量監控,定期為相關部門提供質量改進和患者安全方面的信息。三級質量控制組織架構的整體功能,使醫院護理質量形成嚴密的“自我控制”“同級控制”“逐級控制”的質量網絡,實施前饋質量控制、環節交叉控制、終末全面控制[6],為全面開展護理質量控制提供組織保障。

3.2 結構-過程-結果模式是護理質量控制的理論基礎 結構-過程-結果模式包括結構標準、過程標準和結果標準[7]。本院采用該理論模式將護理質量評價指標分為護理人員管理指標、護理質量敏感指標、護理核心制度及安全管理指標,實踐表明,這些質量指標實現了組織管理科學化、工作標準化、規范化。

3.3 應用護理質量管理體系的優勢

3.3.1 提高了護理服務質量 護理質量敏感指標的建立有助于提高護理質量,減少護理不良事件的發生。護理質量敏感指標最早由美國醫療健康研究與質量管理機構(the agency for healthcare research and quality,AHRQ)提出,包括預防質量指標(prevent quality indicators,PQIs)、住院患者質量指標(inpatient quality indicators,IQIs)、患者安全指標(patient safety indicators,PSIs)和兒科質量指標(pediatric quality indicators,PDIs)[8,9]。參考護理質量敏感指標內容結合醫院實際情況建立本院護理質量敏感指標,用于監測安全實踐和推動改進,最終目的在于消除和減少不良事件的發生。護理核心制度和安全管理指標的建立有助于過程質量的管理,提高核心制度的落實率,從而保障患者安全。本文資料顯示,建立護理質量管理體系后,院內壓瘡發生率、中心靜脈導管相關感染率、跌倒/墜床發生率等敏感指標逐年下降,基礎護理、應急護理及專科護理質量逐年提高。

3.3.2 提高了護士的工作積極性和管理能力 護理質量管理體系的實施,按目標合理配置護理人力資源,對護士長進行崗前培訓,有利于護理學科發展及護理人才隊伍的培養。持續質量改進是一種以追求更高的過程效果和效率為目標的持續活動,注重過程管理和環節質量控制,通過實施持續質量改進,護理管理者在工作中能夠用科學的方法主動尋找問題并解決問題,分層次及參與式管理方式能最大程度發揮護士的積極性、創造性,提高了護士的質量意識和管理能力,利于全院范圍內資源共享,形成了人人參與質量管理的質量文化,提高管理效率[10,11]。本文資料顯示,護士對工作滿意度評分52.88分(滿分60分),完成持續質量改進項目76項。

參考文獻:

[1] 宋錦平,成翼娟,向代群.完善護理質量管理體系持續提高護理質量[J].護理管理雜志,2006,6(5):33-34.

[2] 趙彩蓮,戴曉娜,葉志弘.組織機構在護理質量管理中的職能與效果[J].浙江醫學,2008,30(9):1013-1014.

[3] 何超,朱君亞,羅啟萊.美國醫院質量管理概況與借鑒[J].中華醫院管理雜志,2005,21(1):12-13.

[4] 葉志弘.21世紀醫療服務系統安全和質量管理新理念[J].中國護理管理,2013,13(8):52-53.

[5] 戴小娜,葉志弘.JCI評審體系下的護理質量改進實踐[J].護理與康復,2009,8(9):787-788.

[6] 趙曉梅,張秀英,相鋒.我國護理質量管理研究進展[J].解放軍護理雜志,2010,27(16):1236-1238.

[7] 成翼娟,岳樹錦,谷波,等.護理質量標準及評價體系的研究現狀和趨勢[J].護理管理雜志,2005,5(5):18-22.

[8] Ronda G Hughes.Patient safety and quality:an evidence-based handbook for nurses[M].Rockville(MD):Agency for Healthcare Research and Quality(US),2008:45.

[9] Savitz LA,Jones CB,Bernard S.Quality indicators sensitive to nursing staffing in acute care settings[J].Advances in Patient Safety,2005,4(2):375-384.

[10] 程麗麗,潘紅英,朱紅芳.分層次管理在護理單元質量控制中的應用和體會[J].護理與康復,2012,11(7):673-675.

[11] 葉妙滿.參與式管理模式在科室護理質量控制中的應用和體會[J].護理與康復,2010,9(2):160-161.