多級同步感應線圈發射器觸發控制研究

張麗萍,金洪波,王 旻,武海峰

(1.海軍航空工程學院 指揮系,山東 煙臺 264001;2.海軍航空工程學院 研究生管理大隊,山東 煙臺 264001;3.華能煙臺發電有限公司 山東 煙臺 264001)

多級同步感應線圈發射器觸發控制研究

張麗萍1,金洪波2,王 旻2,武海峰3

(1.海軍航空工程學院 指揮系,山東 煙臺 264001;2.海軍航空工程學院 研究生管理大隊,山東 煙臺 264001;3.華能煙臺發電有限公司 山東 煙臺 264001)

為了研究多級同步感應線圈發射器觸發控制問題,改進了多級同步感應線圈發射器的結構,增加了圓盤線圈為電樞提供初速度,并設計了考慮電樞初速度的軟觸發控制方式,通過仿真求取軟觸發時間序列。實驗結果表明改進的觸發控制方式增加了觸發控制的準確性,有利于提高發射效率。

多級同步感應線圈發射器;軟觸發控制;仿真分析;觸發時間序列

同步感應線圈發射器具有電樞與炮管無直接接觸、發射效率高、適于發射大質量載荷等優點,軍事應用前景廣闊[1-3]。單級感應線圈發射器發射的速度較低,要將物體發射到較高的速度,可以通過增加驅動線圈的級數來實現。為了保證各級驅動線圈對電樞持續加速,使得電樞達到較大出口速度,需要對驅動線圈進行精準的同步觸發控制。已有大量文獻對感應線圈發射器的同步觸發控制問題做過研究[4-5],大多限于簡單的定時或實時觸發。

文中對多級同步感應線圈發射器的觸發控制問題進行了研究,提出了考慮電樞初速度的觸發控制方法。

1 一種改進的多級同步感應線圈發射器結構

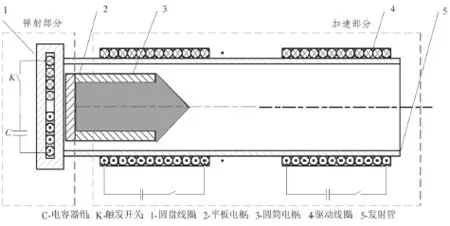

電樞初速度的建立有多種方法。螺旋線圈存在電樞初始位置不確定,電樞啟動困難,初級線圈發射效率低等固有缺陷,不適合作為初級線圈給電樞提供初速。而用于電磁攔截的圓盤線圈與電樞的磁耦合更緊密,且兩者距離越近耦合效率越高。在相同電流作用下,圓盤線圈較螺旋線圈產生的加速力大,并且電樞初始位置固定,因此電樞能以更高的速度進入第一級驅動線圈,減少了發射線圈級數,降低了同步控制的復雜程度,工程上易于實現。綜合考慮各種因素,采用圓盤線圈為電樞提供初速度,改進了多級同步感應線圈發射器(Multi-stage Synchronous Induction Coil Launcher,MSSICL)的結構,如圖1所示。

發射器主要由脈沖功率電源、觸發開關、圓盤線圈、驅動線圈、電樞、同步觸發控制電路等組成。圓盤線圈用矩形截面的銅帶按照一定的間距均勻繞制成為平面螺旋狀,用絕緣材料澆注后,安裝在發射管的底端;驅動線圈用矩形截面或圓形截面的銅導線繞制成螺線管狀,并固定在發射管上;電樞為一個底部封閉的鋁制圓筒,可加裝負載。

發射前,將電樞緊貼圓盤線圈;發射時,先接通圓盤線圈的觸發開關,圓盤線圈被饋以脈沖大電流,產生的磁場與平板電樞內的感應電流相互作用,推動電樞向前加速運動,并以較高速度進入驅動線圈內,各級驅動線圈依次觸發,對電樞持續加速,直至離開發射管。在發射器結構參數一定的情況下,更改電容器組充電電壓,則圓盤線圈可以給電樞提供不同的初速度。

圖1 一種改進的MSSICL剖面示意圖Fig.1 Cross-section of the improved MSSICL

2 觸發控制策略

目前我國對MSSICL觸發控制系統的設計研制普遍采用位置檢測觸發控制和普通的延時觸發控制這兩種方法。然而,位置檢測觸發控制方式的觸發位置受制于位置檢測傳感器的安裝位置,缺少靈活性,而且當電樞在高速飛行時可能導致觸發失靈。延時觸發控制方式與位置檢測觸發控制方式相比具有較好的靈活性,也不存在觸發控制系統失效的問題,但是它無法掌握電樞的運動位置,缺乏準確性。

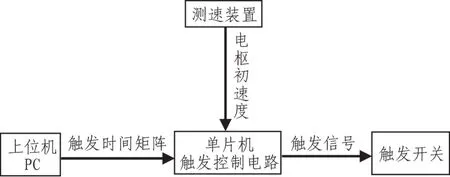

為了解決位置檢測觸發控制和普通的延時觸發控制存在的問題,本文采用了一種考慮電樞初速度的軟觸發控制方式。

首先用MSSICL的結構參數建立其發射過程模型,給定放電電壓,通過數值仿真的方法得出電樞最大初速度;仿真求取最大初速度時,一、二級驅動線圈的最佳觸發位置,對應最佳觸發時間序列;在一定范圍內改變放電電壓,多次仿真得到不同初速時一、二級驅動線圈的最佳觸發時間矩陣;將該時間矩陣存儲入單片機;在第一級驅動線圈之前安裝測速裝置,發射時,實時測量電樞進入第一級驅動線圈的速度,將此速度讀入單片機,與矩陣中的速度元素進行匹配,匹配成功調用對應的觸發時間序列,啟動單片機定時器定時,定時時間到對一、二級驅動線圈依次觸發放電,驅動電樞加速運動;如果實時測量的速度不能與矩陣中的速度匹配,采用數據插值的方法獲取觸發序列。觸發控制裝置的組成及信號流程如圖2所示。這種觸發控制方式原理簡單、制作成本低,能夠滿足早期研究階段的控制需求。

圖2 觸發控制信號流程Fig.2 Flow of trigger signal

3 最佳觸發時間序列的確定

多級同步感應線圈發射器最佳觸發位置的存在已經得到驗證[6-9]。最佳觸發位置對應最佳觸發時間。通過對實驗模型進行仿真計算,得到不同放電電壓下電樞的初速度及電樞的最大出口速度等數據。

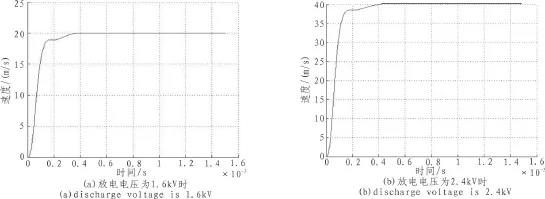

1)圓盤線圈單獨作用時,不同放電電壓時電樞速度隨時間變化曲線,如圖3所示。由于實驗室條件所限,為保證人員與設備的安全,實驗中脈沖電容器組最大充電電壓不超過3 kV,電容為1 mF。本實驗中電壓范圍選定在1.6~2.4 kV之間,圖3給出了放電電壓分別為1.6 kV、2.4 kV時電樞速度隨時間變化曲線。

圖3 電樞速度隨時間的變化曲線Fig.3 Velocity of the armature varying time

從圖3可以看出,當放電電壓為1.6 kV時,t=0.38 ms以后,電樞速度穩定在20 m/s左右;當放電電壓為2.4 kV時,t=0.42 ms以后,電樞速度穩定在40 m/s左右。在0.4 ms以后雖然發射裝置的放電回路中還有電流,但由于電樞與發射線圈間的距離變大,電磁力對其加速作用很小,此時,電樞主要靠慣性向前運動。

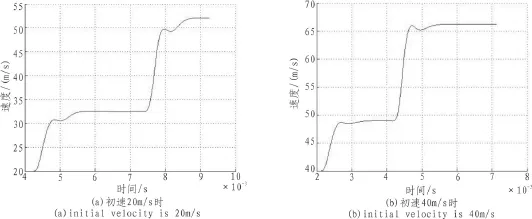

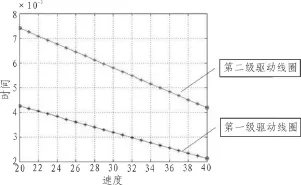

2)不同初速度對應的最大出口速度及最佳觸發時間在1.6~2.4 kV范圍內設定放電電壓,從而得到不同的電樞初速度。并以不同電樞初速度為變量進行仿真分析,求取電樞獲取最大出口速度所對應的一、二級驅動線圈觸發時刻。圖4為電樞初速為20 m/s、40 m/s,電樞獲取最大出口速度時電樞速度隨時間變化曲線。圖5為第一、二級驅動線圈最佳觸發時刻隨電樞初速度變化圖。

圖中t=0為電樞到達測速裝置時刻。由圖4、5可知,電樞初速20 m/s時,第一、二級驅動線圈最佳觸發時間分別為4.25 ms、7.38 ms,電樞最大出口速度為53.9 m/s;電樞初速40 m/s時,第一、二級驅動線圈最佳觸發時間分別為2.16 ms、4.21 ms,電樞最大出口速度為67.3 m/s。圖5中,在[20,40]之間每隔0.5 m/s取一組觸發時間,得到一個最佳觸發時間矩陣。

圖4 電樞速度隨時間的變化曲線Fig.4 Velocity of the armature varying time

圖5 最佳觸發時間隨電樞初速度變化曲線Fig.5 Trigger time vs.velocity of the armature

4 實驗驗證

根據實驗要求搭建了實驗平臺。首先,對單個圓盤線圈的發射情況進行了實驗驗證,放電電壓在1.6~2.4 kV范圍內,實驗測得的速度與仿真出的最大初速度有一定差距,綜合多次實驗數據,剔除奇點后,發現誤差處于8%左右。為此,在不大量增加計算量的前提下,適當增大初速范圍,得到最佳觸發時間矩陣,并通過上位機傳送給單片機觸發控制系統。然后,用基于仿真的軟觸發控制方式對電磁線圈發射器進行了連續發射實驗,實驗結果與仿真結果基本吻合,誤差在13%左右,較普通的延時觸發精度有一定的提高。

5 結 論

這種改進的電磁線圈發射器較普通多級同步感應線圈發射器相比,降低了同步控制的難度,提高了發射的可靠度。通過仿真求取了不同電樞初速度時驅動線圈的最佳觸發時間序列。利用測速裝置對電樞初速度進行實時測量,結合軟件延時,減少了延時時間與電樞速度的積累誤差。文中沒有考慮速度測量、速度匹配及放電開關導通等因素造成的觸發延時,仿真過程中也沒有考慮非線性因素,在后續研究中需要繼續改進和完善。

[1] Kaye R J,Tuman B N,Shope S L.Applications of coilgun electromagnetic propulsion technology[J].IEEE Transactions on Magnetics,2002,38(1):703-707.

[2] Aubuchon M S,Lockner T R,Kaye R J,et al.Study of coilgun performance and comments on powered armatures[J].IEEE Transactions on Magnetics,2004,40(1):141-144.

[3] Burps T J,Cnarc E C,Obcrkampf W L,et al.The electromagnetic θ gun and tubular projectiles[J].IEEE Transactions on Magnetics,1982,18(1):46-59.

[4] 馮霈,雷彬 ,李治源,等.5級同步感應線圈發射試驗裝置及控制系統研究[J].軍械工程學院學報,2007,19(1):42 -44.

FENG Pei,LEI Bin,LI Zhi-yuan,et al.5-stage electromagnetic coil for launch experiment device and its control system[J].Journal of Ordnance Engineering College.2007,19(1):42-44.

[5] 段航,曹延杰,李瑞峰,等.三級同步感應線圈發射器觸發控制裝置研究[J].測試技術學報,2011,25(1):67-71.

DUAN Hang,CAO Yan-jie,LI Rui-feng,et al.Control system of three-stage synchronous induction coil launcher[J].Journal of Test and Measurement Technology,2011,25(1):67-71.

[6] 向紅軍,李治源,袁建生.考慮電樞速度的多級感應線圈炮最佳觸發位置[J].電機與控制學報,2012,16(1):7-11.

XIANG Hong-jun,LI Zhi-yuan,YUAN Jian-sheng.Optimal trigger position of multi-stage inductive coilgun with armature velocity[J].Electric Machines and Control.2012,16(1):7-11.

[7] 曹延杰,劉文彪,張媛,等.單級感應線圈炮最佳初始位置仿真研究[J].計算機仿真,2006,23(12):9-1l.

CAO Yan-jie,LIU Wen-biao,ZHANG Yuan,et al.Simulation and analysis of single stage induct ion coil gun's best initial position[J].Computer Simulation,2006,23(12):9-1l.

[8] 蘇子舟,國偉,張濤,等.彈丸配重對線圈炮最佳初始位置影響研究[J].電氣技術,2010(增刊):27-30.

SU Zi-zhou,GUO Wei,ZHANG Tao,et al.Effect of launch initial position on the performance of coil-gun by the pullback weight of the projectile[J].Electrical Engineering,2010:27-30.

[9] CAO Yan-jie,LIU Wen-biao,LI Rui-feng,et al.Study of discharge position in multi-stage synchronous inductive coilgun[J].IEEE Transactions on Magnetics,2009,45(1):518-521.

Trigger control method of multi-stage synchronous induction coil launcher

ZHANG Li-ping1,JIN Hong-bo2,WANG Min2,WU Hai-feng3

(1.Department of Command,Naval Aeronautical and Astronautical University,Yantai 264001,China;2.Graduate Students' Brigade ,Naval Aeronautical and Astronautical University,Yantai 264001,China;3.Huaneng Yantai power generation co.LTD,Yantai 264001,China)

In order to investigate the trigger control method of multi-stage synchronous Induction coil launcher(MSSICL),an improved MSSICL is introduced in this paper.A pancake coil is added to MSSICL.The main function of the pancake coil is to provide initial velocity to the armature .A method of software trigger control is designed for the MSSICL with armature velocity.The best triggering time in the coil of each stage is obtained through simulation of the electromechanical model.The experimental results show that the improved method can increase the accuracy of the trigger control system,and can improve the launch efficiency of MSSICL.

multi-stage synchronous induction coil launcher;software trigger control;simulation analysis;triggering time series

TN709

A

1674-6236(2014)11-0026-03

2013-10-09 稿件編號:201310021

張麗萍(1979—),女,山東招遠人,碩士,講師。研究方向:電磁發射技術、火力控制技術。