鋼筋混凝土箱型拱橋加固設計及加固方法

姜 如

(中鐵二局集團勘測設計院有限責任公司,四川成都610031)

鋼筋混凝土箱型拱橋是20世紀70~80年代拱橋建設史上的代表橋型。限于當時設計、施工等局限,使該類橋梁結構存在先天的不足,同時在長期重荷載和大交通量運營的情況下,如今大部分橋梁都出現了不同程度的病害,乃至危及整個橋梁的安全。如何處理這類橋梁病害,是交通主管部門較為關注的問題之一,故對鋼筋混凝土箱型拱橋的病害及加固技術進行研究,具有一定的現實意義。

1 橋梁結構現狀

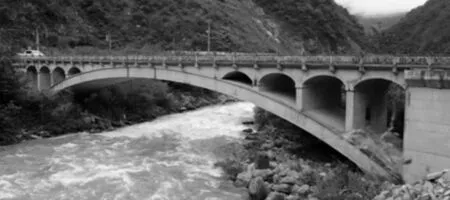

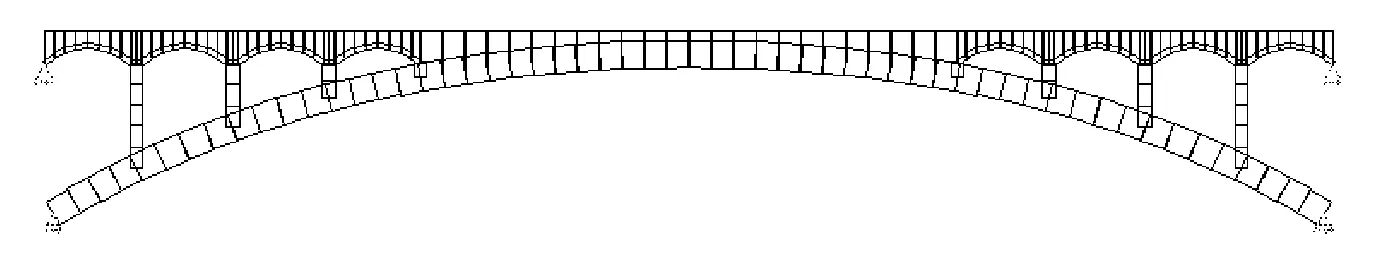

該拱橋建于20世紀80年代,橋梁全長89.7 m,橋面寬8.5 m,橫向布置為:0.75 m(安全帶)+7.0 m(行車道)+0.75 m(安全帶)。橋梁原設計荷載:汽車-20級,掛車-100。橋梁為1×60 m空腹式懸鏈線箱型拱橋,矢高7.5 m,矢跨比1/8,拱軸系數m=2.814。主跨上部結構為預制混凝土箱型拱橋,主拱圈由5片拱箱組成,主拱圈的厚度為130 cm,寬700 cm;主拱兩側分別設4孔腹拱,腹拱為圓弧拱,其矢跨比為1/5~1/7,腹拱頂與主拱頂高程相同,腹拱由分片預制的拱圈塊件拼組而成,拱圈厚度均為25 cm;下部結構為重力式橋臺,擴大基礎,橋面為水泥混凝土鋪裝;左右側護欄均為混凝土護欄。該橋總體布置情況如圖1所示。

圖1 拱橋全景

2 病害狀況及原因分析

2.1 病害狀況

根據檢測單位檢測結果和現場調查:該橋主拱圈完好,尚能滿足汽車-20級,掛車-100的正常使用要求,但由于兩岸邊腹拱拱腳錯位、拱圈開裂嚴重,橋梁技術狀況評定為五類,處于危險狀態,應立即封閉交通,主要病害為:

(1)橋梁兩岸邊腹拱與側墻脫開,邊腹拱拱腳處最大錯位5 cm左右。邊腹拱內底部存在多條橫向及縱向裂縫,裂縫寬度超過規范限值,且裂縫內滲水,橋梁結構存在較大安全隱患,如圖2~圖3所示。

(2)橋臺:兩岸橋臺前墻有滲水痕跡,其中大里程側橋臺前墻自頂部向下出現1條豎向裂縫,裂縫深度為116.50 mm,裂縫寬度達到0.50 mm。

(3)橋面鋪裝:橋面鋪裝共出現明顯坑洞及多處橫向貫通裂縫。

圖2 腹拱拱圈與墻脫開

圖3 腹拱底部橫向開裂

2.2病因分析

邊腹拱拱腳錯位及腹拱跨中開裂,現場調查發現,端腹拱為簡單支撐體系,拱腳位置未見鉸縫處理,也未設置變形縫,腹拱前墻拱腳貼合處構造角度較小,對拱圈約束作用較弱,且未設置防落梁構造。同時因本橋位于我國西部山區,整體升降溫幅度比較大。在降溫作用下,由于主拱圈的變形引起腹拱圈橫墻及腹拱圈在順橋向朝河心方向發生變位,端腹拱河岸側拱腳未設置有效的餃結構,對腹拱拱腳縱向水平位移基本無限制作用,導致腹拱前墻與腹拱圈不能協調變形,拱腳貼合面處腹拱圈與腹拱前墻間在降溫作用下呈剝離趨勢;而后在升溫作用下,由于主拱圈的變形引起腹拱橫墻及腹拱圈在順橋向向河岸方向發生變位,端腹拱拱圈拱腳已錯位、下沉,與腹拱前墻抵死而不能復位,導致腹拱圈計算跨徑減小,在升溫作用下受到來自水平方向的擠壓作用,拱頂截面承受較大負彎矩上緣發生開裂;橋臺前墻出現裂縫,因橋臺是大體積混凝土結構,在施工時因為混凝土開裂和基礎的不均沉降引起的;橋面鋪裝損害,主要是超載及養護跟不上引起的。

3 維修加固方案

針對橋梁主要病害,腹拱拱腳錯位和腹拱跨中開裂,主要提出了兩種加固方案。

3.1 方案一:改拱式拱上建筑為連續板式拱上建筑

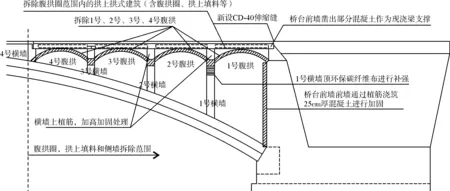

方案一如圖4所示,主要加固要點為:

圖4 方案一加固示意圖

(1)首先對全橋進行全面的檢查,對裂縫、漏筋等橋梁固有病害進行處理。

(2)拆除全橋范圍內的橋面系部分(含人行道、欄桿、橋面鋪裝)。

(3)拆除兩側腹拱圈范圍內的拱上填料、側墻和腹拱圈及橫墻上部墊梁,在拆除時注意兩橋臺側對稱拆除。

(4)對橫墻進行加高加固處理,橋臺前墻鑿出部分混凝土作為現澆梁支撐,1號橫墻頂環保碳纖維布進行補強,大里程側橋臺前墻通過植筋澆筑25cm厚混凝土進行加固。

(5)在主拱圈上搭設支架,現澆空心板梁。

(6)恢復全橋橋面系部分及排水設施。

(7)安裝兩側橋臺伸縮縫。

(8)施工過程中,務必保證對稱、均衡施工,保證主拱圈受力對稱、均衡。

3.2 方案二:加固腹拱圈

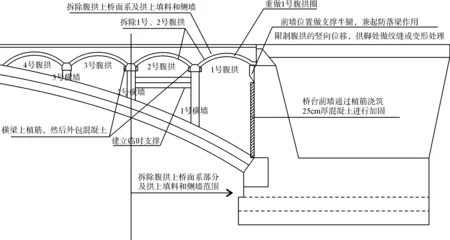

方案二如圖5所示,主要加固要點為:

圖5 方案二加固示意圖

(1)橋梁裂縫、漏筋處理及大里程橋臺前墻加固同方案一。

(2)臨時支撐體系,拆除兩側橋臺2號橫梁外橋面系部分、拱上填料、側 墻及1號和2號腹拱圈。

(3)1號腹拱前墻處做牛腿,2號和3號橫梁上外包混凝土,均先植筋,再澆筑混凝土。

(4)先現澆2號腹拱,再現澆1號腹拱。

(5)恢復1號和2號腹拱上側墻及拱上填料,拱上填料采用砂礫石。

(6)恢復拆除的橋面系部分及排水設施。

(7)安裝兩側橋臺伸縮縫。

(8)施工過程中,務必保證對稱、均衡施工,保證主拱圈受力對稱、均衡。

3.3 方案選擇

方案一通過改變拱上建筑的結構體系,減輕了拱上自重,改善了結構受力狀況,使主拱圈的強度富余量更加合理,且后期養護比較容易,徹底解決了橋梁的既有病害,但造價相對較高、施工難度較大;方案二針對性較強,施工難度和造價相對較低,通過設置牛腿,更換1號和2號腹拱圈,完全滿足設計要求,但結構體系和拱上荷載基本沒有變化,在長時間運營中,可能會出現新的病害,且主拱圈的強度富余量不夠合理。經專家評審,將方案一作為本橋的最終施工方案。

4 計算分析

4.1 結構建模

本次計算采用橋梁博士V3.2進行內力計算,根據《公路圬工橋涵設計規范》(JTG D61-2005)進行相關強度及穩定驗算。驗算活載采用公路-II級,雙車道,整體升降溫均按20℃考慮。主拱圈強度計算時,考慮5%的舊橋折減,全橋模型如圖6和圖7所示。

圖6 全橋模型(加固前)

圖7 全橋模型(方案一)

4.2 主拱橋強度驗算(加固前)

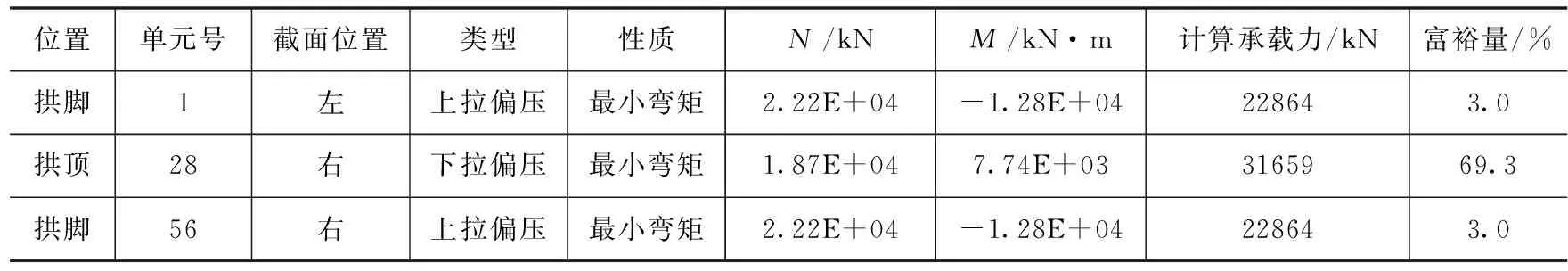

主拱圈加固前成橋階段強度驗算結果如表1所示。

表1 主拱圈加固前成橋階段強度驗算結果

從表1可知:原拱橋成橋階段滿足04版規范要求,成橋階段拱腳富余量3.0%、拱頂富余量69.3%,拱腳富余量偏小。

4.3主拱圈強度驗算(方案一)

主拱圈加固后(方案一)成橋階段強度驗算結果如表2所示。

表2 主拱圈加固前成橋階段強度驗算結果

從表2可知:方案一通過調整拱上建筑結構體系,成橋階段主拱圈拱腳富余量35.8%,較原橋富余量增大32.8%,拱頂富余量35.5%,較原橋富余量減少33.8%,總的來說,主拱圈的強度富余量更加合理。

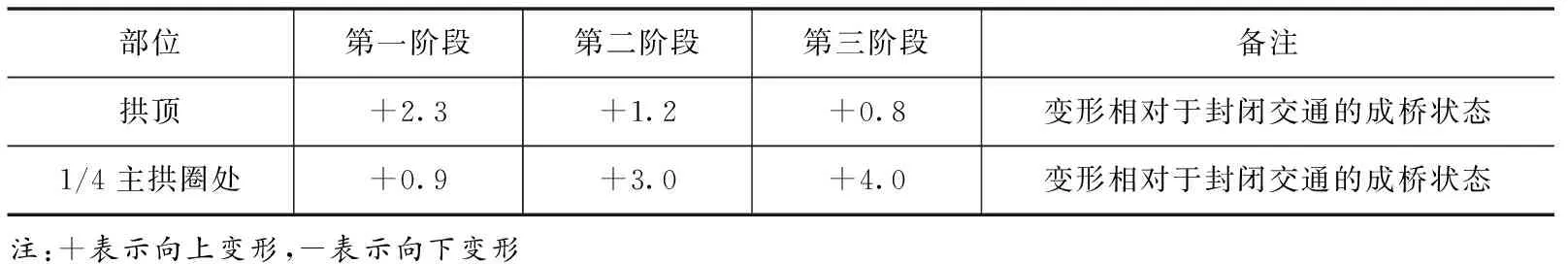

4.4 施工階段主拱圈變形控制

全橋拆除過程中共分為3個階段:

第一階段:拆除全橋人行道、護欄及橋面鋪裝;

第二階段:拆除腹拱圈的拱頂填料;

第三階段:拆除腹拱圈。

本橋在拆除橋面鋪裝、腹拱頂的拱上填料及腹拱圈的施工過程中,主拱圈的拱腳、1/4處及拱頂的最大變形量按表3控制。

表3 施工階段主拱圈變形量

5 結論

(1)修建于20世紀70~80年代的預制混凝土箱型拱橋大多參照當時的通用圖設計施工,在國內西部較為常見,腹拱錯位在同類型橋梁中均有發現,跨徑越大整體降溫溫差越大,病害越明顯。

(2)針對預制箱型拱橋腹拱錯位錯位的加固方案,主要有兩種方法,一種是調整拱上建筑結構,變腹拱圈為梁式結構,另一種是加固腹拱圈結構本身,如設置牛腿、更換腹拱圈、粘貼鋼板等方法,兩種加固方法均有工程實例,具體加固方法應根據病害狀況和工程造價等綜合確定。

(3)拱橋加固時拆除原拱上建筑,技術要求非常高,必須嚴格按照對稱、均衡、分層的原則進行,且要隨時對主拱圈的變形進行觀測,并進行必要地防護支撐,確保施工過程中結構的穩定,在設計時,應充分考慮主拱圈在各個施工階段的變形控制值及必要地防護支撐措施,以利于指導施工,但這一點在設計時往往被忽略掉,應引起重視。

(4)本橋加固后已進行了近兩年的運營,經過荷載試驗和檢測,橋梁的技術狀況良好,達到了預期效果,取得了較好的經濟效益和社會效益,可為同類型橋梁加固改造提供借鑒。

[1] 董珍林.預制混凝土箱型拱橋腹拱錯位的加固與分析[J].城市建設理論研究,2011,(10)

[2] 張淼.鋼筋混凝土箱型拱橋病害分析及維修加固方法研究[D].西南交通大學,2009