周恩來與劉志丹

王健

劉志丹是中國共產黨和紅軍杰出的革命家、軍事家,是西北紅軍和根據地的主要創始人之一,為創建陜甘根據地和紅軍作出了不可磨滅的重大貢獻。在12年的革命生涯中,他與周恩來結成了深厚的革命情誼。1943年5月,中共中央在延安舉行劉志丹公葬儀式,周恩來親筆為他題詞:“上下五千年,英雄萬萬千。人民的英雄,要數劉志丹。”這20個字充分肯定了劉志丹在西北紅軍和人民群眾中所享有的崇高聲望,高度贊揚了劉志丹為人民群眾赴湯蹈火、百折不回、忍辱負重的偉大品質,是對他一生光輝業績的真實寫照,也反映了兩位革命家之間的深厚情誼。

周恩來是劉志丹思想升華的引導者

早在青少年時期,劉志丹在共產黨人影響下,接受了馬克思主義,并于1925年加入中國共產黨。同年秋,中共中央發出通知:黃埔軍校擬招收3000名入伍生,望各地黨組織迅速選派優秀人員前往廣州投考。陜西省黨組織即派劉志丹等南下廣州,當時劉志丹中學尚未畢業,家里也希望他畢業后再去。但劉志丹認為“雖有文事,必有武備”,毅然投筆從戎,和榆林中學幾個同學一起,取道山西、北京、天津乘船南下,是年冬到達廣州投考。

黃埔軍校從第三期開始實行入伍生制度,規定學生入校后,必須接受為期三個月的入伍生教育,經過考試合格后,才能轉為正式學生。劉志丹首先進黃埔軍校第四期入伍生隊,認真接受各項規定的教育,積極完成派給他的各項任務。1926年3月初,入伍生教育結束,劉志丹通過升學考試,正式成為黃埔軍校第四期學生。3月8日,軍校舉行了第四期開學典禮,2650名新生參加,劉志丹被編入第一團第二連步科學習,不久又轉入炮兵科。在黃埔軍校《第四期同學姓名籍貫表》步科第一團第二連欄內,可以查到“劉景桂(即劉志丹),陜西”的記載。在黃埔的學習中,劉志丹的眼界為之一新,很快結識了政治部主任周恩來,政治教官惲代英、蕭楚女,政治部宣傳科科長王懋廷以及教職員中的共產黨員熊雄、聶榮臻、張秋人、安體誠等。

1926年夏,周恩來在農民運動講習所作了《農民運動與軍事運動》的報告,指出:“西方的社會革命與東方——中國革命不同的地方雖多,而其最重要的就是農民問題”。過去“中國的社會,還是封建制度。所有凡是作軍隊的群眾,都是生活很艱苦的”,“肯來當兵的,都是下流階級的苦工人、流氓等人”。現在的軍隊由于社會制度與環境的改變而不同,大多數士兵具有“豐富民族思想”,“知道徹底革命”。劉志丹聆聽了周恩來的報告,對中國農民的現狀及開展農民運動有了深刻的理解,這為他日后開展農民運動、武裝斗爭奠定了重要的思想基礎。

周恩來在黃埔軍校期間為特別政治訓練班講授了《反吳與反帝國主義》《中國政治軍事的觀察》《政治工作的設施及運用》和《國民革命及軍事政治工作》等課程。在這些課程中,周恩來提出了:“軍事政治工作,要以軍隊為背景。講到軍隊的背景,要以社會經濟不安為背景”;“現在的軍隊,無論是北洋軍或革命軍,都是由于社會經濟不安崩潰來的”;“政治工作就是使軍閥軍隊漸漸覺悟,革命軍隊確實具有革命觀念”;“我們在軍隊里做政治工作,要以身作則,嚴守紀律,常常表示勇敢的態度,比士兵更要勤苦”;“我們做政治工作的使命,對于官長官佐要鞏固其革命觀念,對于士兵要使之有革命常識,所以我們要認識革命化、紀律化、統一化。就系統方面說,政治部是軍隊組織里面的一部分,要輔助各部處的工作,以進行政治教育實施的目的”等觀點。劉志丹旁聽了所有上述課程,對周恩來闡述的觀點領悟深刻,這對他后來的革命活動,特別是在軍閥部隊中做兵運工作,有極其重要的啟蒙和指導意義。

劉志丹還受到周恩來領導下的政治部宣傳科科長王懋廷的深刻影響。王懋廷是北京大學學生,1923年曾被黨組織派到陜西綏德等地工作,與劉志丹的老師李子洲創建了綏德、榆林和延安的共產黨組織、青年團地方組織。其間與劉志丹認識,當時又成為劉志丹的政治教官,他在軍校所編寫和講授的《帝國主義大綱》給劉志丹諸多教育和啟迪。

在軍校第四期學生中,伍中豪、李鳴珂、陳毅安、林彪、郭化若、曾鐘圣(曾中生)、袁國平、霍步青、李運昌等都是共產黨員。劉志丹經常與這些人聯系接觸,積極參加黨組織的各項活動。當時中共廣東區委軍委每周都在農民運動講習所召開黨的小組干部和積極分子會議,講解形勢、任務和黨的工作,每次都有黃埔軍校幾十乃至數百名黨員參加。劉志丹常坐電船赴廣州市內參加這樣的會議,結識了第一期留校工作的學員陳賡、唐澍等共產黨人和其他進步人士。在黃埔軍校的學習生涯,為劉志丹以后創建西北根據地和紅軍奠定了思想基礎。

1926年7月9日,劉志丹帶病參加了國民革命軍在廣州東較場舉行的北伐誓師大會。10月,最后一次聆聽了周恩來在黃埔軍校第四期講授的《武力與民眾》報告。劉志丹從黃埔軍校第四期畢業時,馮玉祥從蘇聯回國,建立國民革命聯軍,在綏遠五原誓師參加國民革命,要求共產黨選派干部到其部隊工作。劉志丹從此離開黃埔軍校奔赴北方,與王尚德、唐澍等10多名軍校師生到國民革命聯軍中從事軍政工作。

黃埔軍校是劉志丹革命軍事生涯的起點。正是從這里開始,他在中國共產黨指引下,在周恩來等革命者的啟蒙教育下,矢志不渝地沿著武裝斗爭的道路前進,為后來成長為中國工農紅軍的杰出將領打下了重要的思想基礎。周恩來晚年曾回憶說:“在黃埔的時候,劉志丹是黃埔軍校四期的學員,我教過他。”

患難之中建立深厚革命友誼

1935年9月,正當西北紅軍和土地革命運動蓬勃發展的時候,陜北蘇區發生了錯誤的“肅反”。劉志丹正在前方指揮作戰,推行王明路線的“左”傾機會主義者卻在后方先奪權、后抓人,紅二十六軍營以上和陜甘蘇區縣以上干部無一幸免。在“莫須有”的罪名下,許多人含冤死去,“左”傾機會主義者的倒行逆施,引起了蘇區群眾的極大疑慮。地主富農乘機挑撥煽動,地方反動勢力蠢蠢欲動,以致一些地區出現了投敵“反水”的嚴重情況。整個陜甘邊區革命根據地和西北紅軍,陷入極端嚴重的危機之中。

1935年10月19日,中共中央和中央紅軍到達陜北蘇區吳起鎮,勝利結束了兩萬五千里長征。一到吳起鎮,毛澤東和周恩來就向當地干部打聽陜北根據地的創始人劉志丹的下落,卻聽說劉志丹等大批負責人在陜北“肅反”中被逮捕,關押在瓦窯堡。中共中央立即下令:停止逮捕,停止審查,停止殺人,一切聽中央來解決。之后,毛澤東和周恩來來到甘泉縣下寺灣,直接聽取了相關匯報。他們一致表示:“陜北‘肅反搞錯了,要糾正,要快放劉志丹同志”。中共中央決定由董必武、王首道、張云逸、李維漢、郭洪濤組成一個五人“常務委員會”(通稱“五人小組”),在博古指導下負責審查“肅反”事件。與此同時,派中央保衛局局長王首道、劉向三和賈拓夫等趕往瓦窯堡接管了中共陜甘晉省委保衛局的工作,避免事態進一步惡化。他們一到瓦窯堡,首先砸開腳鐐手銬,把劉志丹等人安排在中央組織部招待所,等待審查結果。經過大量艱苦的工作,周恩來看了很多案卷,針對劉志丹等同志的“右派”“反革命”的“證據”立即進行了詳細的調查訪問。

1935年11月7日,周恩來親自主持召開為劉志丹等人平反的會議,為劉志丹等一大批被錯誤審查和處理的同志進行平反。《西北中央局審查肅反工作的決定》指出:“過去陜甘晉省委領導反右傾取消主義斗爭與堅決肅清反革命右派的斗爭,一般的是必要的、正確的;但個別領導同志認為右派在邊區南區和紅二十六軍中,有很大的基礎,夸大反革命的力量,在反革命面前表示恐慌,因此在肅反斗爭中犯了小資產階級的‘極左主義和瘋狂病的嚴重錯誤”。王首道代表五人委員會宣布:劉志丹等同志是無罪的,并且分配工作。根據中央的審查,劉志丹、習仲勛等一批被誣陷、逮捕的同志立即獲釋。劉志丹等出獄的消息傳出以后,廣大軍民歡欣鼓舞,奔走相告:“老劉得救了!”“陜北得救了!”劉志丹也講了話,他說:這次肅反是錯誤的,我們相信中央會弄清楚問題,正確處理的。我們也相信犯錯誤的同志會認識錯誤、改正錯誤,團結在中央的周圍一道奮斗。

劉志丹出獄后,周恩來和毛澤東先后親切接見了他,并詢問他的健康情況。周恩來在接見劉志丹時第一句話就說:“你受苦了,我們感謝你創建了這塊根據地,使中央有了落腳地。”劉志丹心情激動地說:“周副主席,我是黃埔四期的,是你的學生”,“感謝中央救了我。”周恩來熱情地握著劉志丹的手,面帶微笑地說:“我知道,我們是戰友,是互救嘛!”第二天,周恩來帶著劉志丹來到毛澤東的住處。毛澤東高興地對劉志丹說:“我是來投奔你的呀!”還親切地安慰劉志丹說,你和陜北的同志受委屈了,但對一個革命者來說,坐牢也是一種考驗,又是一種休息。毛澤東接著說:陜北這個地方,在歷史上是有革命傳統的,李白成、張獻忠就是從這里鬧起革命的。這地方雖窮,但窮則思變,窮就要鬧革命嘛!這里群眾基礎好,地理條件好,搞革命是個好地方!劉志丹聽了,欣喜萬分,立即代表全體獲釋干部感謝中共中央的英明處理,激動地說:“是黨中央和毛主席挽救了陜北和我們。中央來了,今后的事情就好辦了。”

不久,毛澤東、彭德懷簽發西北革命軍事委員會命令:本會設立后方辦事處,以周恩來兼主任,劉志丹為辦事處副主任。兩人開始了親密合作的時光。12月上旬,周恩來又在瓦窯堡給劉志丹等曾被錯捕的同志分配了工作。劉志丹被任命為紅軍北路軍總指揮、中央共央駐瓦窯堡警備司令、紅二十八軍軍長。劉志丹在周恩來直接領導下,精神飽滿、斗志高昂地投入了新的戰斗。

1935年12月中旬至1936年1月,劉志丹和宋任窮率領由第七十八師、軍委騎兵團及紅二十八軍組成的北路軍奮戰在北線,沉重打擊了國民黨軍第八十六師。1936年2月,為了粉碎國民黨軍隊對陜甘蘇區新的“圍剿”,鞏固和擴大陜甘蘇區,壯大力量,促進抗日民族統一戰線的實現,中共中央決定組成中國人民抗日先鋒軍,東渡黃河作戰。3月,紅二十八軍打下神木沙峁鎮后,開始緊張的渡河準備。3月20日,周恩來電告劉志丹、宋任窮:紅二十八軍有“恢復打通并擴大神木、府谷、葭縣(今佳縣)、米脂蘇區消滅敵高雙成一部的任務”。月底,晉軍全部退出陜北,紅軍占領吳堡、神木。4月3日,紅二十八軍占領山西興縣羅峪口。4月13日,毛澤東、彭德懷聯名致電劉志丹、宋任窮:“二十八軍有相機消滅三交鎮、轉角、辛關、義碟一帶之敵,恢復黃河交通之任務。”接到毛澤東的電報,劉志丹知道此戰的分量,深感責任重大。他親自觀察地形,仔細分析,嚴密部署。次日,他不顧晝夜不眠的疲勞,全身心投入到圍攻三交鎮的戰斗中,在前沿陣地觀察敵情時,一顆子彈擊中他的左胸,年僅33歲的劉志丹不幸壯烈犧牲,為中國共產黨和中國人民的解放事業獻出了寶貴的生命。

周恩來沉痛悼念劉志丹

劉志丹犧牲的噩耗,使陜北民眾和廣大指戰員陷入了極度悲痛之中。為了全面、客觀、公正地評價劉志丹光輝而短暫的一生,周恩來代表中共中央起草悼詞時,曾找陜甘蘇區不少同志了解他的情況。周恩來找到當時在瓦窯堡養傷的紅二十八軍團長王世泰,與他整整談了三個小時。劉志丹的遺體運到瓦窯堡后,周恩來十分悲痛,深情地與身邊同志說:“志丹是個好同志,他的犧牲是紅軍的重大損失,我們要永遠紀念他。”4月23日,周恩來親視入殮,并代表中共中央及其他領導人親切慰問了劉志丹的妻子同桂榮和女兒劉力貞;4月24日周恩來主持了有近3000人參加的劉志丹追悼大會,并和博古先后致悼詞。周恩來在悼詞里高度評價劉志丹是黨的好兒子、人民的英雄,他的英雄業績,永遠值得我們懷念。會后,周恩來等領導人親扶靈柩,將劉志丹安葬在瓦窯堡南門外三里處的水溝坪山坡上。

為了永遠紀念劉志丹,中共中央于1936年6月決定:將劉志丹的故鄉保安縣正式改名為志丹縣。毛澤東、周恩來盡管年齡都大于劉志丹、同桂榮夫婦,但一直都稱呼同桂榮為“劉嫂子”。在黃土高原的千家萬戶,鄉親們傳唱著一段段懷念、贊頌劉志丹的民歌:“太陽落山燒起火,流著眼淚哭老劉。你過黃河精神爽,怎么一去不返鄉。英勇犧牲傳千古,教育后人更英勇。”“陜甘的山,陜甘的水,記著你的情,記著你的恩。忘不了你的大功,忘不了你的叮嚀。看不見你的身子,卻能夢見你的笑臉。”

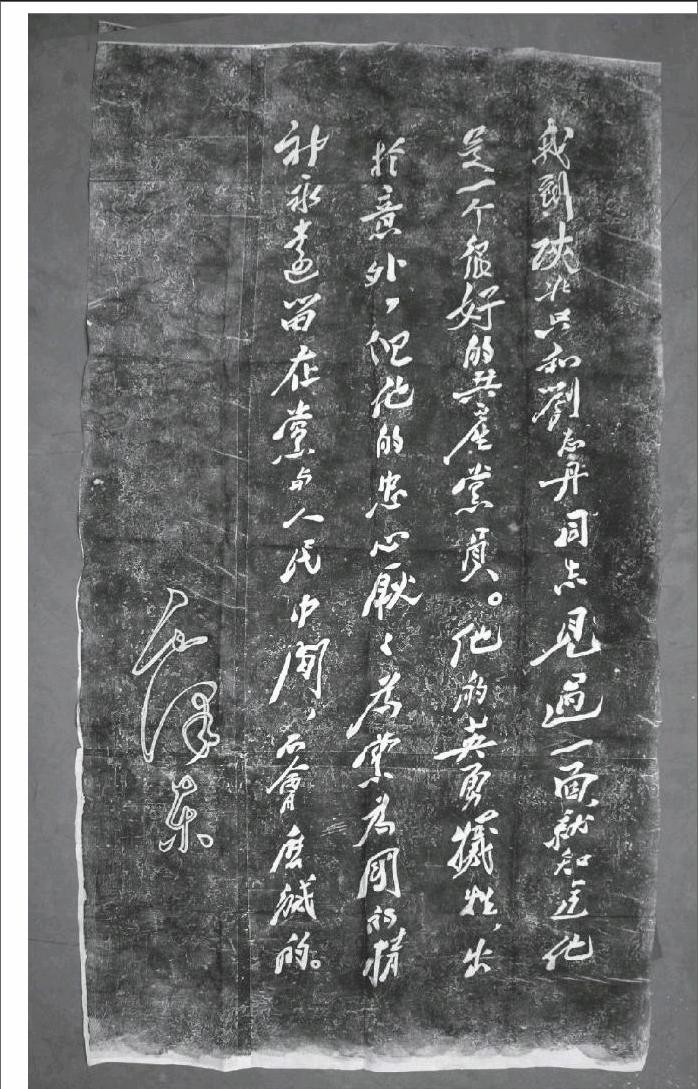

1943年4月,劉志丹烈士陵園在志丹縣竣工。4月20日早,在瓦窯堡舉行了遷靈儀式。4月23日中午,延安市各界15000多人舉行公祭大會。4月26日,劉志丹靈柩被運至志丹縣城,祭奠的干部和群眾絡繹不絕。5月2日上午,志丹縣近萬人在陵園舉行了隆重的公祭大會和公葬儀式。中共中央和地方許多領導人和領導機關都題寫和恭送了挽聯、挽詞、挽文、挽詩、挽匾、挽幛等,表示沉痛哀思和敬意。毛澤東題寫了墓碑“劉志丹將軍之墓”,題寫了碑文:“我到陜北只和劉志丹同志見過一面,就知道他是一個很好的共產黨員。他的英勇犧牲,出于意外,但他的忠心耿耿為黨為國的精神永遠留在黨與人民中間,不會磨滅的。”并題詞“群眾領袖民族英雄”。周恩來題詞:“上下五千年,英雄萬萬千,人民的英雄,要數劉志丹。”音樂家賀敬之、麥新還創作了歌曲《志丹陵》:“一滴眼淚一滴汗,一塊石頭一塊磚,修起了志丹陵啊,修起了志丹陵;志丹陵啊百尺高,高不過志丹同志的大功勞!為窮人吃來為窮人穿,千萬窮人把身翻,紀念碑立在陵前啊,刻下了紀念;刻呀刻呀刻不完,刻在那千萬人民的心中間!”

他們對劉志丹率先垂范,處處以大局為重,嚴以律己,寬以待人,維護黨和軍隊的團結統一,不計較個人得失,所表現的一個無產階級革命家的寬廣胸懷和共產黨人的堅強黨性給予了高度評價。

1943年8月8日,毛澤東在中央黨校第二部開學典禮講話中專門講道:“聯系群眾這一條,也要用客觀標準來衡量。比如,一個人死了開追悼會,群眾反應怎樣,這就是衡量的一個標準。……劉志丹同志犧牲后,陜北的老百姓傷心得很,這說明他是真正的群眾領袖。”

周恩來晚年重樹劉志丹革命形象

新中國成立后,日理萬機的共和國總理周恩來還念念不忘劉志丹,每年都邀請劉志丹的夫人同桂榮參加“五一”、國慶觀禮,中南海演戲也請她去觀看。有一次,同桂榮坐在毛澤東和周恩來的后邊,毛澤東看見她后親切地叫“劉嫂子”。戲開演后,周恩來還回頭問她:“聽得懂吧?”戲散場時,周恩來問劉力貞(劉志丹之女):“你這孩子怎么不常來呢?”劉力貞說:“您忙,怕耽誤您的事。我又不在北京。”周恩來說:“一家人,什么時候都可以來。”

“文化大革命”中,林彪、“四人幫”通過對小說《劉志丹》的批判,對劉志丹的親屬進行了批判,甚至對劉志丹貼了大字報。很多曾經跟隨劉志丹干革命的人也受到了錯誤批判。周恩來知道后多次稱贊劉志丹的高尚品質,號召大家學習劉志丹的精神。

1970年3月26日,周恩來在北京接見延安地區插隊知識青年工作座談會代表時,對劉志丹評價道:“劉志丹像贛東北的方志敏、海陸豐的彭湃、廣西的韋拔群一樣,是值得紀念的。1935年,在陜北貫徹‘左傾路線的領導人,搞肅反,提的材料都是莫須有的。他們決定逮捕劉志丹,信卻落在劉志丹的手里。劉志丹看了以后,泰然自若,對送信的通訊員說:‘你快把信送到軍團部去,說我自己去瓦窯堡了。如果他回來商量一下,局勢會有變化。但是,他單身匹馬到了瓦窯堡,表現了對黨的忠貞不二。我們到了瓦窯堡,給他平了反。我跟他談話時,他表現很謙虛。后來,毛主席帶部隊東征時,劉志丹率領紅二十八軍,我是和他一起去東征的。劉志丹在陜北人民中很得人心,確實是人民群眾的領袖。我和他東征到清澗時,群眾聽說劉志丹來了,都來看望他。其中,有兩個瞎子看不見,跑到窯洞里,摸他的手。這一點,我現在印象還很深刻。劉志丹后來在攻打三交時犧牲了。我從1935年冬到1936年春,和他一起打過仗,時間很短,接觸卻很多,他很謙遜,是一個非常守紀律的黨員。他和方志敏、彭湃、韋拔群一樣,都是剝削階級家庭出身,出身雖不能選擇,但革命的道路可以選擇。他是投降了無產階級來搞農民運動的啊!在延安值得我們紀念的人不知有多少,我只舉劉志丹這一個例子。”

1973年6月9日,周恩來陪同越南領導人參觀延安寶塔山、棗園、楊家嶺和鳳凰山等革命舊址。在王家坪紀念館、棗園等處,他向客人介紹了紅軍長征、遵義會議、重慶談判等黨的重大歷史事件,并向紀念館領導人多次提到朱德、董必武、任弼時、陳毅、王若飛、劉志丹等革命家的業績,建議多陳列他們的照片,以紀念他們。在談到劉志丹時,周恩來強調:劉志丹是位很好的同志,陜北必須宣傳劉志丹。

周恩來在棗園和接見省地負責人時,反復指出陜北必須樹立劉志丹。他說,陜北是革命老根據地,我們是從這里出發取得全國勝利的。劉志丹出獄后我同他談話,他一點怨氣都沒有,這個同志思想非常純樸。我講的是劉志丹的真實情況。

劉志丹的生命是短暫的,但是他為黨、為民族、為祖國、為人民建立了不朽的豐功偉績,他與周恩來的革命情誼被傳為佳話,他用生命筑起的“群眾領袖民族英雄”的豐碑將永遠矗立在人民的心中! (編輯 潘鵬)