國外工資集體協商制度實效研究文獻綜述

朱自良

(華東師范大學公共管理學院社會保障研究所 上海市 200062)

工資集體談判制度最早出現在西方發達資本主義國家,迄今已有200多年的歷史。工資集體談判制度在解決勞資糾紛、和諧勞動關系方面發揮了重要作用。隨著工業社會的不斷發展,工資集體談判制度在發達國家得到進一步的發展和完善,因而國外學者對工資集體談判制度研究范圍較為廣泛,主要包括工資集體談判制度的作用研究、工資集體談判制度的理論研究和工資集體談判制度的實效研究。

一、工資集體談判制度的作用研究

韋伯夫婦(Sidey Webb and Beatrice Webb)是“西方工會理論先驅”,其集體談判理論,是西方最早的有關集體談判理論的研究。韋伯夫婦在當時英國工業化背景下,對集體談判制度的作用作了概括。他們認為,勞動力市場當中,雇主和雇員的地位并不平等,這種不平等帶來了危險的勞資關系沖突。因此他們強調建立一種經濟體制或政治體制,以賦予雇員足夠的地位,來約束雇主的行為,改善勞資關系,緩和勞資沖突。韋伯夫婦認為,集體談判是實現這一目標的重要路徑,它可以增強雇員的談判能力,通過與雇主的協商,不僅可以提高效率,而且可以避免勞資沖突所帶來的社會損失。

二、工資集體談判理論的研究

十八世紀時,西方的一些經濟學家也開始關注工業社會中的勞資關系問題,并注重對相關理論概念的研究。至二十世紀,工業社會進一步發展,有關工資集體談判制度的理論逐步繁榮起來,其中比較有代表性的學者是庇古(Arthur Cecil Pigou)、希克斯(John Richard Hicks)和梅伯瑞(Mabry Bevars Dupre),他們的理論極大促進了西方社會工資集體談判制度的發展。

(一)庇古的工資集體談判理論。庇古對工資集體談判制度理論的研究,主要集中于有關雇主雙方談判協議的達成上。他認為,資方和勞方代表在進行工資談判時,都有各自的上下限度,只有在特定的限度區間內,工資集體談判協議才能達成,而勞方在談判中的上限是維持勞工的就業。庇古認為,如果勞方提出的工資率超過了上限,就會使得勞工的就業利益受到損害。勞方的在談判中的下限,是采取罷工所帶來的工資損失,即當資方愿意支付的工資率低于勞方罷工所帶來的損失時,雙方的集體談判協議就無法達成。與此相對應的是資方的談判上下限度,資方的談判上限是勞方罷工所帶來的最大損失,如果勞方要求的工資率超過了該上限,則雙方協議亦無法達成。資方的談判下限是必須保證企業日常運作所需要的勞動力。只有在實際交涉區,即在資方的下限和勞方的上限之間,集體談判的協議才有可能達成。

工資集體談判理論是在個體工資談判理論基礎上發展起來的,英國經濟學家莫里斯·多布(Maurice Herbert Dobb)、美國經濟學家鄧洛普(J.T.Dunlop)、N·W·張伯倫(N.W.Chamberlain)、厄爾曼(L.Ulman)和A·李斯(Albert Rees)等學者對此有深入的研究。

(二)希克斯等經濟學家的工資談判理論。希克斯認為,集體談判活動有效減少了工人內部之間的競爭,并逐步減輕勞動力買方市場的沖擊,集體談判本身也有利于勞動力賣方市場的逐步形成。同時,集體談判工資理論還給出了工會用作集體談判的四條途徑:限制勞動力資源供給、增加勞動者的工資訴求、改善勞動力市場的需求曲線和弱化勞動力買方市場。

另外,希克斯還對集體談判過程進行過描述:在勞資雙方談判過程中,各自行為軌跡會發生變化,雇主可能隨著時間推移而逐步接受工會提出的高工資率,因為相比長期勞動力供給不足所帶來的損失,高工資率是可以接受的。工會可能隨著時間的推移會逐步接受低工資率,因為長期罷工帶來的損失并非其所求,因此罷工雖在持續,但工會在談判中強硬的姿態會發生緩慢改變。希克斯還談到,雖然工會在談判中的強硬姿態會逐漸改變,但是在談判初期,工會會相當固執地堅定自己的工資訴求。而勞資雙方的行為變化,才使得集體談判成功成為其可能。

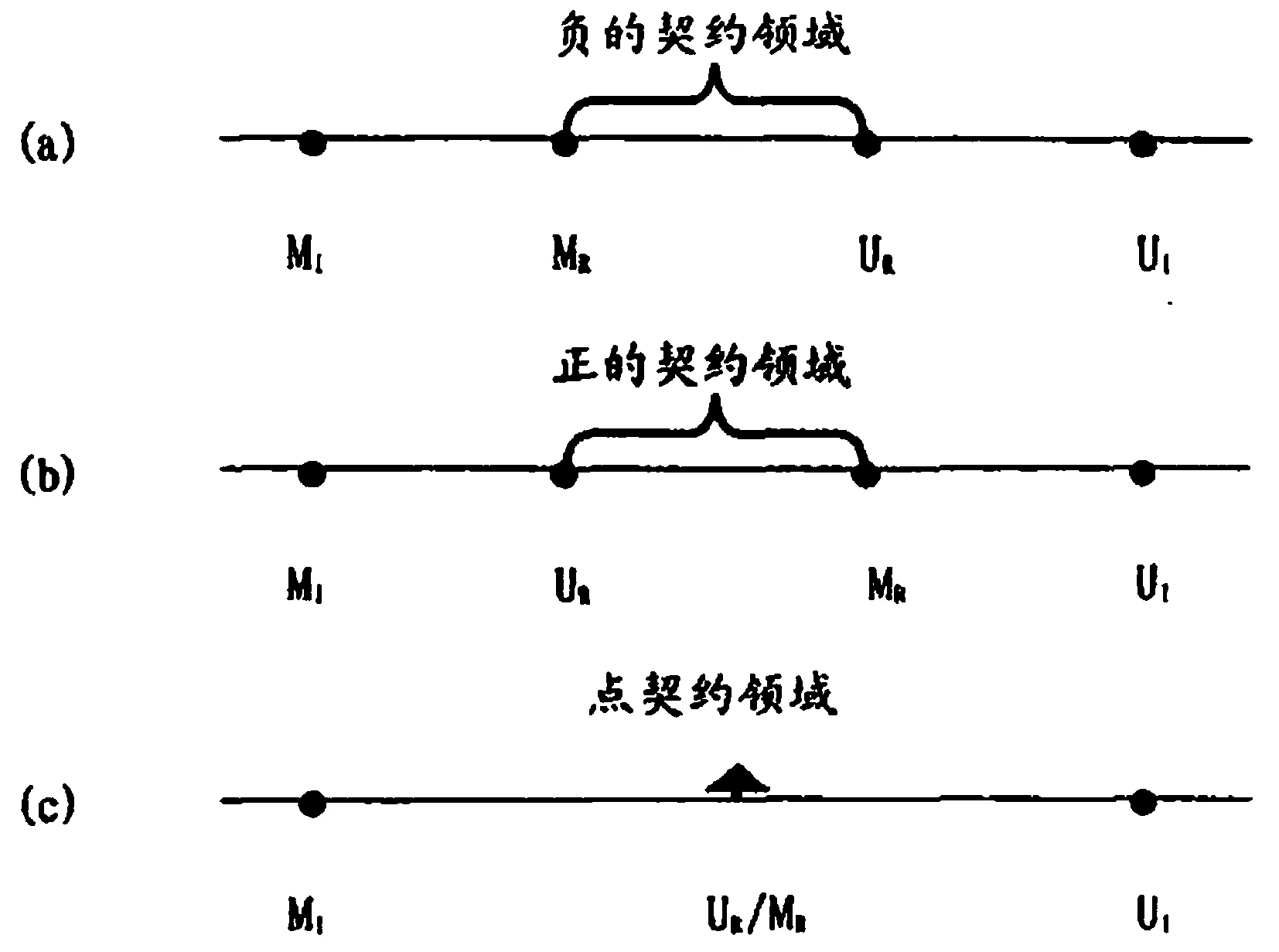

(三)梅伯瑞的集體談判理論。梅伯瑞在描述集體談判過程時,用到了契約領域模型。他認為,勞資雙方進行集體談判時,各方都有自己最終可接受的談判條件,并且都不愿意將談判條件告訴對方。隨著談判過程的向前推進,雙方都試圖使對方改變最初的談判條件。談判過程中會出現三種契約狀態,即負契約狀態、正契約狀態和點契約狀態。如圖1所示:

圖1 梅伯瑞的契約領域模型

UI表示集體談判開始時工會的談判條件,UR表示集體協議達成時工會的談判條件;MI表示集體談判開始時雇主的談判條件,MR表示在集體談判達成時雇主的談判條件。當UR>MR時,表示工會達成協議時所愿意的條件大于雇主達成協議時所愿意的條件,此時的狀態被稱為負契約狀態,在這種情況下,工會和雇主雙方無法達成一致的談判意見。當UR 國外學者在對工資集體談判理論進行研究之同時,也對工資集體談判的實效進行了研究,其研究主要集中在以下幾個方面。 (一)工資集體談判制度的工資收入效應。在對工資集體談判制度的工資收入效應研究上,弗里曼·理查德(Freeman Richard.B.)、布蘭查德(Blanchard Olivier)和卡恩(Kahn)等是代表人物。弗里曼和麥道夫(James.L.Medoff)對美國的工資集體談判制度進行實證研究后發現,相比沒有參與工會的勞動者,參與工會的勞動者能夠獲得更高的工資收入,高至10%到20%左右。羅伯森(Robson.P.)、戴克斯(Dex.S.)和威爾金森(Wilkinson.F.)等學者收集了英國、德國、盧森堡、美國的兼職雇員和女性雇員的收入數據,并進行了面板分析,結果發現,工資集體談判和最低工資極大地保障了低收入人群的工資收入水平。弗拉納根(Flanagan Mark.J.)和哈蒙曼(Felix Hammermann)在研究中指出,在勞動力市場中,低收入群體話語權微弱,亦缺乏能力改善自己的收入狀況,但弱勢雇員所在的工會卻可以有效地改善這種局面,因為工會在與雇主進行談判的過程中,可以依靠集體力量表達雇員的收入訴求,這種訴求對提升低收入群體的收入有積極的意義。 (二)工資集體談判制度對用人單位的影響。Hübler.O.和Jirjahn.U.利用德國的宏觀經濟數據對工資集體協商制度進行了研究,通過對工資集體談判模型的分析,他們發現,相比那些沒有被工資集體談判制度覆蓋的企業,受到工資集體談判制度覆蓋的企業工會有效減少“尋租”活動,同時,工會亦會著力提升雇員的勞動生產效率,進而為用人單位帶來更多的產品和勞務收益。 (三)工資集體談判制度的就業效應。在勞動者就業方面,外國學者的研究無法達成一致意見。布蘭查德和沃爾夫斯(Justin Wolfers)對OECD國家將近40年的就業、失業數據進行了實證研究,結果發現,工資集體談判制度較為完善的國家在應對各種不利因素沖擊時,所受到的影響更小,而且,相比工資集體談判制度不完善的國家,工資集體談判制度完善的國家有著更低的失業率。 羅伯特·E·霍爾(Hall Robert.E.)利用Mortensen-Pissarides模型對工資集體談判制度的就業效應進行了研究,結果發現,在工資集體談判過程中,相比于因無法達成一致意見而終止工資集體談判,雇主和雇員更傾向于推遲談判。談判的結果取決于延遲談判給各方帶來的相對成本和收益,而不是非理性的談判威脅,因此他認為,工資集體談判對失業的影響是有限的。另外一些學者的研究也支持了這一觀點,麥迪克(MaCurdy Thomas.E.)和蓬科沃(John Pencavel)通過研究發現,勞動力市場中的失業率受到工資集體談判制度影響并不顯著。 阿森菲爾特(Orley Ashenfelter) 和布朗(Brown James.N.)通過對就業合同的效率測試,發現(合同)就業的主要決定因素是工人所創造的邊際產品收益和其替代工資。當勞資雙方就工資達成一致意見時,他們極為反感、甚至拒絕一個強勢價格領導者的約束。這里所說的強勢價格領導者,主要指的是代表勞方利益的工會。因此,阿森菲爾特和布朗認為,合同工資和替代工資決定了就業(率),談判工資對就業的影響呈現為“弱效率”。 (四)工資集體談判制度的社會公平性效應。溫德姆勒(John.P.Windmuller)認為,工業時代工資集體談判制度繁榮發展原因之一,是被公平公正地引入了勞動力市場中,工資集體談判制度的繁榮發展,促進整個社會的公平公正,使各層級的勞動者可以盡可能以公平公正的方式分享社會財富。 羅森(Rowthorn Robert.E.)考察了17個OECD國家1973年以來的勞動力市場表現,他發現,集體談判程度高的國家(在社會公平方面)表現良好,集體談判能保證整個勞動力市場較高的就業率和匹配的工資率,工資集體談判制度能改善勞動力市場的不平等和不公平。 (五)工資集體談判制度的宏觀經濟效應。卡姆弗斯(Calmfors Lars)和德瑞弗林(John Driffill)將發達國家的宏觀經濟表現與工資集體談判制度結合起來進行研究,試圖找到工資集體談判制度如何對宏觀經濟產生影響。他發現,相比于工資集體談判程度不高的國家,工資集體談判程度高的國家(如奧地利和北歐)以及將工資集體協商水平定位于企業層次上的國家(如日本、瑞士和美國),在宏觀經濟表現上往往更好。 馬丁·魏茨曼(MartinL Weitzman)認為,資本主義社會宏觀經濟運行過程中之所以會出現周期性的經濟危機,其原因之一是由財富分配問題產生的。財富在雇主和雇員之間分配的失衡,會使得整個社會的消費需求失衡,進而產生資本主義社會的經濟危機。他認為,資本主義社會目前的工資分配制度,并沒有使雇員分享更多的價值創造成果,而要使經濟運行更加平穩,就必須對雇主雇員工資分配體系進行改革,而使雇員工資隨著企業經營收入的變化而變化,這一機制正需要工資集體協商來作為保障。 通過對國外工資集體談判制度實效研究的梳理,我們可以看到,外國學者對工資集體談判制度實效的研究時間確實較長,研究方法較為多樣,研究成果亦頗豐富。雖然相關研究是基于其特殊的工資集體談判環境、經濟環境、制度環境展開的,但它們對我國工資集體協商制度建設仍有一定借鑒意義。我國未來工資集體協商制度的發展完善,離不開健全的法制建設,只有堅持培育多樣化的協商主體,創新工資集體協商模式,才能使工資集體協商制度真正發揮作用,才能使工資集體協商制度在保障勞動者工資收入、維護社會公平公正、促進勞動者充分就業、提升社會生產效率方面發揮更大的作用。 [1]約翰·P·溫德姆勒.何平譯.工業化市場經濟國家的集體談判[M].北京:中國勞動出版社,1994. [2] 亞瑟·賽斯爾·庇古.金鏑譯.福利經濟學[M].北京市:華夏出版社,2007. [3] Sidey Webb, Beatrice Webb.Industrial democracy[M].London:Longmans,Green,1897. [4]Flanagan M J, Hammermann F. What Explains Persistent Inflation Differentials Across Transition Economies?[M]. Washington D.C.:International Monetary Fund, 2007. [5]Mabry B D. The Pure Theory of Bargaining [J]. Indus. & Lab. Rel. Rev., 1964, 18: 479. [6] Freeman R B, Medoff J L. What do unions do[J]. Indus. & Lab. Rel. Rev., 1984, 38: 244. [7]MaCurdy T E, Pencavel J H. Testing between competing models of wage and employment determination in unionized markets [J]. The Journal of Political Economy, 1986: S3-S39. [8] Brown J N, Ashenfelter O. Testing the efficiency of employment contracts [J]. The Journal of Political Economy, 1986: S40-S87. [9]Calmfors L, Driffill J. Centralization of wage bargaining and macroeconomic performance [J]. 1987. [10]Rowthorn R E. Centralisation, employment and wage dispersion [J]. Economic Journal, 1992, 102(412): 506-23. [11]Robson P, Dex S, Wilkinson F, et al. Low pay, labour market institutions, gender and part-time work: Cross-national comparisons [J]. European Journal of Industrial Relations, 1999, 5(2): 187-207. [12]Blanchard, Wolfers. The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment [J].Economic Journal.2000 (110):1-33. [13]Hübler O, Jirjahn U. Works councils and collective bargaining in Germany: the impact on productivity and wages [J]. Scottish Journal of Political Economy, 2003, 50(4): 471-491. [14]Hall R E, Milgrom P R. The limited influence of unemployment on the wage bargain[R]. National Bureau of Economic Research, 2005.三、工資集體談判制度的實效研究

四、國外工資集體談判研究理論對我國的啟示