鄉村的收藏

牛慶國

歌曲《我愛北京天安門》

我至今還收藏著一本上世紀70年代的小學生語文課本,翻開第一課,題目是《我愛北京天安門》,題目下先是一幅圖畫,畫的是北京天安門,城樓上方是陽光閃爍的線條。圖畫下面的文字是一首歌詞:

我愛北京天安門,

天安門上太陽升。

偉大領袖毛主席,

領導我們向前進。

那時,老師先教我們認字,一遍一遍地朗讀,一遍一遍地在地上畫著,一遍一遍地在生字本上抄寫,然后,老師就在一張白紙上用毛筆抄寫了這首歌的簡譜,下面填上歌詞,領著我們先唱一句簡譜,再唱一句歌詞,唱上幾遍我就會了。其實,那首歌幾乎沒什么難度,因為家家戶戶的喇叭里常常唱著這首歌,老師不用教,我們也會唱,但老師還是要教的,不教,老師就沒教的了。

先唱第一句:我愛北京天安門。但我沒去過天安門,只在課本里看到天安門城樓上,畫著萬丈光芒。當然,我后來在黑白電影里也見過天安門,電影一開始就出現天安門的畫面,光芒閃爍,就像后來我見過的電焊火花一樣閃爍著,這光芒就讓激動的眼睛涌出了淚花。

接著唱第二句:天安門上太陽升。這光芒是太陽光,雖然課本是黑白的,但我肯定陽光是紅色的,紅得像從紅旗上抽出來的紅絲線,我在圖畫本上畫的也是這樣的陽光,紅紅亮亮地溫暖,溫暖的光芒就照亮了鄉下的白天和

黑夜。

再唱第三句:偉大領袖毛主席。雖然我還不知道領袖是什么意思,但老師說吃水不忘挖井人,幸福不忘毛主席。毛主席肯定就是給我們挖井的人。我們村子里打過一口井,井水冰涼而清亮,據說夏天喝了井水肚子不疼。

現在唱第四句:領導我們向前進。前進,前進,我們一直向前進,前進的路上,多年后我到過一次北京,抬頭看著天安門,天安門上撒下來的陽光,溫暖而真實。

油畫《開國大典》

《開國大典》是一幅大型油畫,但當把它張貼在我家上窯掛中堂的位置上時,它卻是印刷品,和我家炕桌的桌面大小差不多。父親告訴我,畫面上站在最中間講話的是毛主席。毛主席我認識,我在課本上、張貼在教室里的宣傳畫上見過毛主席,自己戴在胸前的像章就是毛主席的。

作為中堂的《開國大典》,在我家的上窯墻上掛了好多年,被熬罐罐茶的煙火熏黑熏舊了,后來要換一張新畫了,父親就小心地把它揭下來,疊好,夾在一本《紅旗》雜志中,放在箱子里,因此,我才看到了這張應該是最早印刷的《開國大典》。

《開國大典》畫的是1949年10月1日那天的事兒,毛主席站在那里,說了一句很著名的話:“中國人民從此站起來了”。

那一天,是農歷牛年的八月初十。這一天,我的爺爺還不知道,這就是公元1949年的10月1日。那時他正在地里拔胡麻,忽然感覺胡麻硬硬的頭上像戴著一頂頂鋼盔,而滿山滿坡的草還正綠著,綠得人心里說不出的暖和。

這一年秋天的雨水很好,被風吹倒在地里的一切都站直了身子,那天從地里站起來的爺爺,還揉了揉發困的腰。那時,他的眼前是風中起伏的莊稼,像廣場上歡呼雀躍的人民。

多年后,當爺爺看到《開國大典》的那幅畫時,憑感覺他一眼就認出了毛主席,毛主席站在大紅燈籠和大紅柱子前,站在遙遠的北京天安門上,他那句中國人站起來的話,帶著濃重的湖南口音,在廣闊的廣場上空回蕩著,那回音便在爺爺的耳邊繞來繞去。爺爺那時為自己是個聽話的百姓而感到滿意,因為正當毛主席說那句話的時候,他正好從地里站了起來,只是由于過早的駝背,站著的爺爺像棵被風吹彎了腰的老樹。

爺爺現在不在了,爺爺被他辛苦了一生的土地收藏了。開國大典的事兒也已過去幾十年了,但《開國大典》的那張畫還在,一直被我們收藏著。

磁帶《春天的故事》

磁帶式錄音機,現在在村里也已過時了。條件好一點的家庭,孩子都已用上了MP5和電腦學習機了,但舊錄音機還擺在桌子上,旁邊放了幾盒磁帶,有秦腔,也有流行歌曲。有一天,我對父親說,這都過時了,扔了算了吧。但父親說,有一盤磁帶留著吧,就是最上面那一盤,那是《春天的故事》,唱的是鄧小平。

忽然,我的耳邊響起熟悉的歌詞和旋律:

一九七九年那是一個春天

有一位老人在中國的南海邊畫了一個圈

……

一九九二年又是一個春天

有一位老人在中國的南海邊寫下詩篇

……

那一刻,我由衷地感動,沿著《春天的故事》的意境,我在那天的日記中寫下了這樣的話:

那是一個春天,一個孩子在白紙上畫下圓圈,圓圈里畫下樓房,畫下汽球,還有一雙奔跑的白球鞋和一條飄揚的紅領巾,孩子說這是跟一位老爺爺學的,圓圈里是他的童話。

那是一個春天,一個少女在臺歷上畫下圓圈,圈里是個大喜的日子,喜慶的光芒照亮她的心跳和羞澀的臉龐,她說春天畫下一個圓圈,一生的幸福就不會跑掉,這是一位爺爺告訴她的。

那是一個春天,父親站在地邊上,抬手在東邊畫一個圈,又在西邊畫一個圈。父親說東邊的一片種麥,西邊的一片種豆,遇上了好年景,莊稼不越長越歡才怪哩。其實父親也是跟一位老人學的,圓圈里有他的妻兒老小和五谷雜糧。

那是一個春天,所有的人都跟著一位老人,畫下自己心里的圈……

鄉下的一段古城墻

在鄉村的曠野上,偶爾看到一段古城墻。應該說這是鄉村所有收藏中最古老的收藏之一了。

有句俗話說:“城墻上的鳥兒,大炮轟過。”此刻落在城墻上的幾只麻雀,它們是不是也被大炮轟過?反正,硝煙已經散去,它們又開始肆無忌憚地嘰嘰喳喳了,嘰嘰喳喳著跳來跳去,沒有一點的歷史感。

麻雀還沒飛走,又來了一對鴿子,像是從誰的詩里跑出來的兩個標點。它們羞怯地啄著磚縫,像是在尋找一句丟失了的格言,是哪一句呢?城墻這么厚的一本書,每一句可都是格言啊,比如“古道西風瘦馬”,是不是就算一句?

麻雀也好,鴿子也好,或者再過一陣還會飛來兩只喜鵲也好,古城墻只是一任墻頭上的幾朵刺蓬,慢慢地綠了,而且綠出了一些深意。

遠處的夕陽像一個朝代心里滴血的疙瘩。那天,在城墻下的莊稼地里,我聽見古人在城樓下輾轉反側,像一個農民心里裝著心思,無法入睡……

“老紅軍”的照片

老家的一位朋友,給我看了一張老照片,照片只有火柴盒那么大,照片上是一位老人,站在一座舊城樓前。

老人是流落在當地的“老紅軍”,城樓是著名的紅軍會寧會師樓。

朋友是紅軍的后代,他叫曾慶余,照片上的老人是他的父親。

在朋友的講述中我知道:70多年前,一個14歲的孩子從江西興國來到甘肅會寧。這個孩子叫曾憲禎,是個小紅軍。曾憲禎在紅軍進入甘肅的一次戰斗中負了傷,是當地一位姓梁的老鄉收留了他。從此,曾憲禎就一直留在了會寧,喝會寧的窖水,吃會寧的洋芋蛋,曬會寧的陽光,經會寧的風雨,一口原本地道的興國話中,加雜著會寧的土話。會寧人從不管他老家在哪里,都親切地叫他“老紅軍”,有喊他“紅軍大哥”的,有叫他“紅軍叔叔”的,也有稱他“紅軍爺爺”的。在鄉親們的心里,“老紅軍”才是他的真實姓名。

當“老紅軍”找到自己的隊伍時,這支隊伍已由紅軍改叫中國人民解放軍了。當他沿著會師樓青磚鋪成的臺階,一步步拾級而上,站在朱德當年站過的地方,長征路上的所有細節,又一次次浮現在他的腦海。那天他在會師樓下照了這張照片,本來要慈祥地笑笑,或者說自豪地笑笑,可怎么也忍不住已熱淚盈眶了。

朋友說老人已經去世了,因此這張照片就成了他永遠珍藏的念物了。

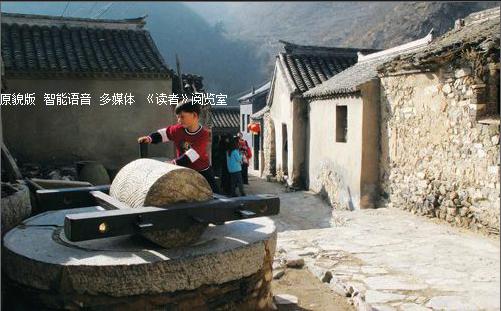

墻角處的石磨

石磨的發明使用,標志著人類食用帶皮作物時代的結束。

那天,我在博物館里看到了內蒙古赤峰紅山文化遺址出土的新石器時代的石磨盤和磨棒。

磨盤,嚴格意義上說只是一塊條石,像一塊磨刀的條石,無數次的磨礪,一把把的刀被磨利了,后來又老了,又拿到這石頭上磨,我甚至聽到了那“噌——噌——噌”的磨刀聲……

條石的中間部位就被刀這樣慢慢地一點點磨得凹下去了,中間凹下去的磨刀石很像一個枕頭,枕頭上睡著一把時間的刀子;有時候忽然覺得這磨刀石又像是一塊馬蹄銀,這么大的一塊銀子是可以把一個村子買下來的。

但這塊被叫做磨盤的條石,卻不是被刀磨成這個樣子的,而是被一根石頭的磨棒碾壓糧食時,被糧食磨出來的,糧食好厲害呀,它們把一塊石頭就這樣緩緩地磨凹了,它們也把人們的牙齒磨老了,磨掉了;把人的胃磨老了,磨得沒用了;最終還把它們養大了、養壯實了的人們一個個都磨老了……

當然這種磨棒條石的磨子現在只能在博物館里看到了,甚至連后來的圓磨盤現在都不常見了,偶然見到的,不是靜靜地塵封在不用的窯洞里,就是默默地立在墻角處,任風吹著、雨淋著、雪落著、陽光曬著,像從村子的嘴里脫落的一顆牙齒,扔在那兒沒用了,被遺忘了。甚至連那時一邊抱著磨棍推磨,一邊手里還拿著鞋底做針線活的母親都把它忘了;甚至連那個戴著黑眼鏡,背著鐵錘鋼釬四處找著打磨子的石匠都把它忘了;我也忘了,一件不常用,甚至已根本不用的東西很容易被人忘掉。

博物館是一個能鉤起人們記憶的地方,石磨只有在那里才不會被人忘記。

場邊上的碌碡

我在一本舊書中,看到了碌碡的插圖。那本書叫《農書》,是元代一個叫王禎的人編的,他編的這本書與元代司農司編纂的《農桑輯要》一樣,都是為了推廣農業技術,指導農民耕田種地、養蠶織布。但王禎以前包括《農桑輯要》在內的農書,或是時間已久,或是只適用于局部地區,因而有很多缺憾,如后魏賈思勰的《齊民要術》主要限于黃河中下游,南宋陳的《農書》主要限于江浙一帶,《農桑輯要》也主要是北方地區。而王禎的《農書》則兼論南北方,是我國第一部對全國范圍的整個農業作系統研究的農學著作。在農學領域,這本《農書》就相當于詩歌界的《詩經》了。

看王禎畫的碌碡,是一段石柱,憑我對碌碡的了解,它應該是一個人能夠抱住那么粗。碌碡套在厚木條做的架框里,如果把它拴在牛、馬、驢的身后,鞭子一揚,牲口就會拉著它滾動起來,在曬干攤好的莊稼上碾過去,一圈又一圈,直到把秸稈和糧食碾壓得分離出來。正如我在《碾場》一詩中所寫的:

鄉村的舊唱機/麥子鋪成的唱片/土地最硬的時候/毛驢驢拉著碌碡的唱針/咯吱咯吱的聲音/像風吹著一扇半掩的木門/門里是麥子的家/門外是種麥子的地

此刻 太陽也是一顆碌碡/它被天空的毛驢拉著/咯咯吱吱著/把天空的冰塊就要碾碎了/紛紛冰屑/就是今夜的星星和遍地的麥粒

只是我怎么看,王禎的碌碡圖畫得不太像,至少和現在的碌碡不太像,碌碡怎么可以中間高兩頭低呢?那樣的碌碡與地面的接觸面小,因而也就與攤著的莊稼著力面小,拉起來省力,但勞動效率不高,咯咯吱吱地拉上一天,說不定還不能把糧食碾凈。做了這個碌碡的石匠真笨,要是他再使把勁,把中間的石頭再多削下來一些,不就是現在這個碌碡的樣子了嗎?當然,石匠們想起這個問題已是以后的事了。

有一年,我在云南省中甸縣的藏族同胞家里見到的碌碡,竟然和我甘肅中部老家的碌碡一模一樣。碌碡的框架長1.1米,寬0.96米;石碾左端直徑為0.37米,右端直徑為04米。我走過去親切地摸了摸碌碡,像和一個久別的老朋友握了握手一樣。當然,我只能握握手了,我再不會像以前那樣,和村里的年輕人比賽舉碌碡了。那一般是在傍晚,莊稼碾好了,場也揚完了,年輕人感覺一天的勞累還沒有把力氣用完,他們的精力常常旺盛得讓人吃驚,于是就起哄著開始舉碌碡,一個人過去,使出了蠻力,沒舉起來,臉憋得通紅,退了回來,感覺很沒面子;再一個人過去,向手心里唾了口唾沫,把手搓一搓,猛舉,一使勁掙得放了一聲響屁,碌碡剛離地面又重重地落在地上;第三個人過去,剛彎腰曲腿,卻嘶一下,褲子被崩破了……終于有一個人,舉起來了,舉過了頭頂,而且還炫耀著走了兩步,這才將碌碡摔在地上,大家看時,場被砸了一個坑,喝彩聲、掌聲把鄉村一下子烘托得熱鬧、輕松、喜慶了,小伙子看到人群中有姑娘也在笑著,心里就更是自豪得不行。

我是舉不起來碌碡的,但多年后,我在老家看著靜靜地蹲在場邊上的碌碡,還是忍不住試了一下,我已使出了吃奶的力氣,但碌碡紋絲不動,我感覺碌碡比以前更重了,唉,老了,老了。氣喘吁吁的我走過去在上面坐了一會,直到夜色把我和一顆碌碡混為一談。

壓在箱底的鞋樣子

母親在她的箱子底里,珍藏著十幾張鞋樣子,用一張塑料紙包著,像包著她的一大筆財富,或許母親的財富也就只剩下這些鞋樣子了。

鞋樣中有用過去的報紙剪的,有用我寫過的作業紙剪的,也有用從各處揀來的寫過標語的紙剪的。其中有父親的,有母親的,也有我們弟兄姊妹的。小的是我們小時候的,大的是我們長大了的,不大不小的是我們在長大過程中的。母親說,有一年我的腳長得特快,一雙新布鞋穿了沒多長時間,腳指頭就把鞋給頂破了,那一年我的腳長了有一指頭寬的長度。記得那時,我們上學時,先把鞋脫下來夾在腋下,快到學校了就穿在腳上;放學回家,干脆把鞋裝在書包里,赤腳走回家。一雙鞋多么珍貴。

把一個人的鞋樣放在一起,就是一個人的成長史。這部歷史是母親一針一線納過來的。我在《雨天:納鞋底的母親》一首詩中是這樣寫的:

雨天 母親坐在窗花下/把一雙破布墊成的鞋底/納得扎扎實實/我看她努力的樣子/就像對付那些瑣碎的日子

母親的想法/其實比土還樸素/她要讓行走在高原的兒子/比這天高地厚的高原/再高出一只鞋底的厚度

那時 窗外渾黃的雨水/正爭先恐后/流進當院的窖里/想起天晴時/母親早已改好的水路/我感到她一生的深謀遠慮

有時 她會把穿著麻繩的針/在頭發里蹭一下/然后再用頂針頂進鞋底/我看見那針/其實只比母親的白發/堅硬一些/并不比白發更白

雨下得正歡時/母親抬起頭來/從窗眼里往外看了一會/那時 正有幾個濺起的雨點/把褪色的窗花/濕成一片

穿著母親做的布鞋,鄉下的刺就扎不疼我的雙腳了。

穿著母親做的布鞋,我一生都會在母親的手掌心里走著。

雖然,有時候我不得不穿皮鞋,但這個世上最合我腳的還是母親做的布鞋。想起前些年北京有一位老人也喜歡穿布鞋,他肯定也覺得布鞋好穿。他說他是人民的兒子。