全胸腔鏡肺葉切除系統淋巴結清掃對Ⅰ至ⅡA期非小細胞肺癌(NSCLC)的臨床療效研究

龍志華

全胸腔鏡肺葉切除系統淋巴結清掃對Ⅰ至ⅡA期非小細胞肺癌(NSCLC)的臨床療效研究

龍志華

目的 探究與分析全胸腔鏡肺葉切除系統淋巴結清掃對Ⅰ~ⅡA期非小細胞肺癌(NSCLC)的臨床療效。方法 選取本院自2013年4月~2014年4月收治的全胸腔鏡肺葉切除非小細胞肺癌患者63例,將其作為試驗組。另選69例采用常規開胸手術患者作為對照組。觀察兩組患者行不同手術方式下的臨床療效。結果 試驗組較對照組相比平均手術時間明顯縮短,術中平均出血量明顯減少(P<0.05)。結論 全胸腔鏡肺葉切除術較常規開胸手術相比近期臨床療效同樣顯著,在此基礎上提升了手術的安全性,提升患者的存活率,需作出一系列研究對其遠期療效進行深入研究。

胸腔鏡;肺葉切除術;非小細胞癌

非小細胞肺癌為目前臨床上一類最為常見的肺癌,發病率較高,約占肺癌總數的80%,包括腺癌、大細胞未分化癌以及鱗癌三類[1]。臨床上主要表現為胸部脹痛、咳血、咳痰等癥狀,隨著病情的加重,發現患者除上述臨床癥狀外,常伴有顯著的食欲下降,呼吸困難等,時刻危及著患者的生命健康[2]。以往臨床上主要以開胸手術作為治療方案,但創傷較大,且易出現感染等并發癥,臨床效果較為一般。現為了提升臨床治愈率,將全胸腔鏡肺葉切除術應用其中,研究結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院自2013年4月~2014年4月收治的接受全胸腔鏡肺葉切除的非小細胞肺癌患者63例,將其作為試驗組,該組患者中男41例,女21例,年齡在43~68歲之間,平均年齡為(54.8±2.5)歲。另選69例采用常規開胸手術患者作為對照組,該組患者中男45例,女24例,年齡在46~66歲之間,平均年齡為(52.5±3.3)歲。兩組患者在性別、年齡等方面差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 手術方法 兩組患者均采用全麻處理后,對照組給予常規開胸肺葉切除術,試驗組給予全胸腔鏡肺葉切除術,主要手術方法為:采用3孔法,觀察孔選擇在腋中線第7、8肋間,操作孔選擇在聽診三角第5、6肋間,于腋前線第4、5肋間做小切口。整個手術過程按照肺靜脈至支氣管的順利進行。將肺葉切除后,給予兩組患者系統淋巴結清掃處理,術后留置引流管。

1.3 觀察指標 觀察與對比兩組患者經不同手術方法后的臨床效果,所觀察的指標包括平均手術時間、術中平均出血量、平均胸腔引流時間、術后住院時間、清掃縱膈淋巴結組數及數目,術后并發癥發生率以及圍手術期死亡率。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計軟件對本次研究所取得的數據進行分析,計數資料采用χ2檢驗,計量資料采取t檢驗,以均數±標準差(x-±s)的形式對數據進行表示,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

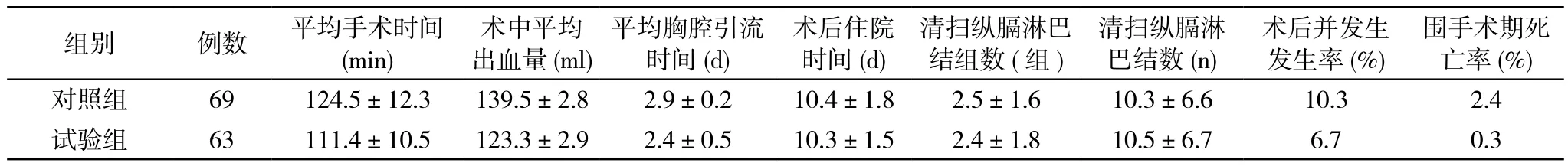

試驗組較對照組相比平均手術時間明顯縮短,術中平均出血量明顯減少,P<0.05,差異具有統計學意義。見表1。

表1 兩組患者臨床效果比較情況(x-±s)

3 討論

非小細胞癌為目前肺癌中發病率最高的類型,主要與患者不良生活習慣及原發病有關,嚴重降低了患者的生活質量,若無法及時采取積極有效的治療手段,則可導致患者的死亡。現隨著醫療技術的不斷革新,已將全胸腔鏡肺葉切除術應用于非小細胞癌患者的治療過程當中[3]。據大量研究表明,此種手術方法具有明顯縮短手術時間、減少術后疼痛等優勢,同時提升了輔助化療的耐受能力等,易被廣大醫療工作人員與患者所認可[4]。實施全胸腔鏡肺葉切除術的試驗組在一定程度上減少了術后并發癥與圍手術期死亡率的發生,但在本次試驗中并未體現,推測與試驗例數較少相關。另外,據有關研究資料表明,實施全胸腔鏡肺切除的患者具有較好的遠期療效,相比傳統開胸手術相比具有一定的生存優勢,值得進一步進行研究[5]。綜上所述,全胸腔鏡肺葉切除術與傳統開胸手術相比能達到較好的治愈目的,縮短了手術操作時間,減少術中出血量,提升了手術的安全性,但其遠期療效仍需進行大樣本的隨機對照研究,以進一步證實此種方法的優越性。

[1] 馬春平,趙曉菁,陸亞東,等.全胸腔鏡肺葉切除及縱隔淋巴結清掃術治療高齡非小細胞肺癌的臨床療效分析.現代生物醫學進展,2012,12(32):6271-6274.

[2] 蔣偉,奚俊杰,汪灝,等.全胸腔鏡肺葉切除術治療臨床早期非小細胞肺癌的療效評價.中國胸心血管外科臨床雜志,2012,19(2):120-124.

[3] 羅宜人,王耀鵬,王明釗,等.臨床Ⅰ期非小細胞肺癌電視胸腔鏡肺葉切除術中淋巴結清掃的對照研究.中國微創外科雜志,2011,11(1):73-75.

[4] 羅國軍,張利,凃東,等.全胸腔鏡肺葉切除與開胸肺葉切除治療非小細胞肺癌臨床療效分析.臨床肺科雜志,2012,17(6):1096-1097.

[5] 周文勇,陳曉峰,張雷,等.微小N2非小細胞肺癌胸腔鏡肺葉切除與同期開胸手術對照研究.中華外科雜志,2011,49(9):820-824.

527200 廣東省羅定市人民醫院