CT引導下經皮穿刺活體組織檢查術在胸部病變診斷中的應用價值

徐瑋 姚明榮 耿堅 詹松華

(上海中醫藥大學附屬曙光醫院放射科,上海 201203)

CT定位技術目前已廣泛應用于放射治療領域,因它能準確地顯示病灶的分布、大小、形態、內部及周圍結構,能精確地確定穿刺深度及進針方向和行程,提高穿刺活體組織檢查術(活檢術)的準確性,減少創傷。對于胸部病變的來源、病變性質、良惡性程度,應用實驗室檢查與纖維支氣管鏡等手段有時也難以確診,而CT引導下經皮穿刺活檢術的確診率高且并發癥發生率低。本研究回顧分析了我院近年來收治的48例行CT引導下胸部經皮穿刺活檢術的患者的資料,結合文獻復習,旨在進一步探討該方法在胸部病變診斷中的應用價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇上海中醫藥大學附屬曙光醫院2012年12月1日—2013年12月31日收治的48例行CT引導下經皮穿刺活檢術的患者,均為臨床無法確診或可疑病例,其中男性33例,女性15例;年齡17~85歲,中位年齡57歲。

1.2 禁忌證 (1)有明顯出血傾向;(2)嚴重心臟疾病;(3)惡病質;(4)檢查不合作者;(5)高度懷疑血管病變;(6)慢性支氣管炎合并肺氣腫、肺大皰;(7)肺包蟲病、肺囊蟲病。

1.3 儀器及術前準備 應用荷蘭Philips公司16螺旋CT機。穿刺器械采用美國Cook公司16~21 G彈簧式自動穿刺活檢針, 或Chiba 20~22 G穿刺活檢針。備自制柵欄狀硅膠管定位器、標尺、2%利多卡因注射液等。

術前準備:術前與患者及家屬簽署手術知情同意書;常規檢查出凝血時間、凝血酶原時間、血小板數、心電圖、胸部CT(平掃或增強檢查);術前禁食4~6 h,CT機房紫外線消毒等。

1.4 CT引導下經皮穿刺活檢術方法

1.4.1 定位方法 患者躺于檢查床上,根據術前CT所示病變位置選擇相對合理的體位(仰臥位、側臥位、俯臥位),將自制定位器置于病變部位體表并用醫用膠布固定;患者平靜呼吸下屏氣行擬穿刺部位CT薄層掃描(層厚3~5 mm),依據CT掃描影像確定最佳穿刺層面、穿刺點、進針角度及深度,選擇合適的穿刺針型號與長度,在CT掃描并在激光定位光標指引下,以記號筆標記出皮膚穿刺點(最佳穿刺點選擇原則:靶點病灶與體表最近,避開重要器官、骨骼、大血管與神經結構,避開病灶壞死與鈣化組織)。

1.4.2 穿刺方法 對體表定位點進行常規消毒并鋪巾,用2%利多卡因逐層麻醉達胸膜;按預定的方案進穿刺針,當針尖接近胸膜時,囑患者平靜呼吸狀態下屏氣,術者按預定角度、深度快速穿刺進針至靶點;以穿刺點為中心行靶層面CT掃描,當證實針尖位于病灶靶點后按預定的方法對病灶進行抽吸或切割,用獲得組織制作2~3張涂片并將吸取組織置于10%的甲醛溶液后送檢。確認獲取物是否足夠及正確,否則可調整方向或深度重復2~3次,重新獲取更確切的標本。拔針后立即用乙醇紗布壓迫皮膚穿刺點,3~5 min后用膠布固定。再次CT掃描,觀察有無并發癥。

1.5 術后處理原則 術后常規CT掃描觀察有無氣胸、出血等并發癥。囑患者臥床休息,24 h內密切觀察患者生命體征及胸部情況的變化,應避免劇烈胸部活動與用力咳嗽。

1.6 統計學處理 采用SPSS 13.0統計軟件進行統計學處理,計算CT引導下經皮穿刺活檢術對胸部病變診斷的敏感度和特異度。

2 結 果

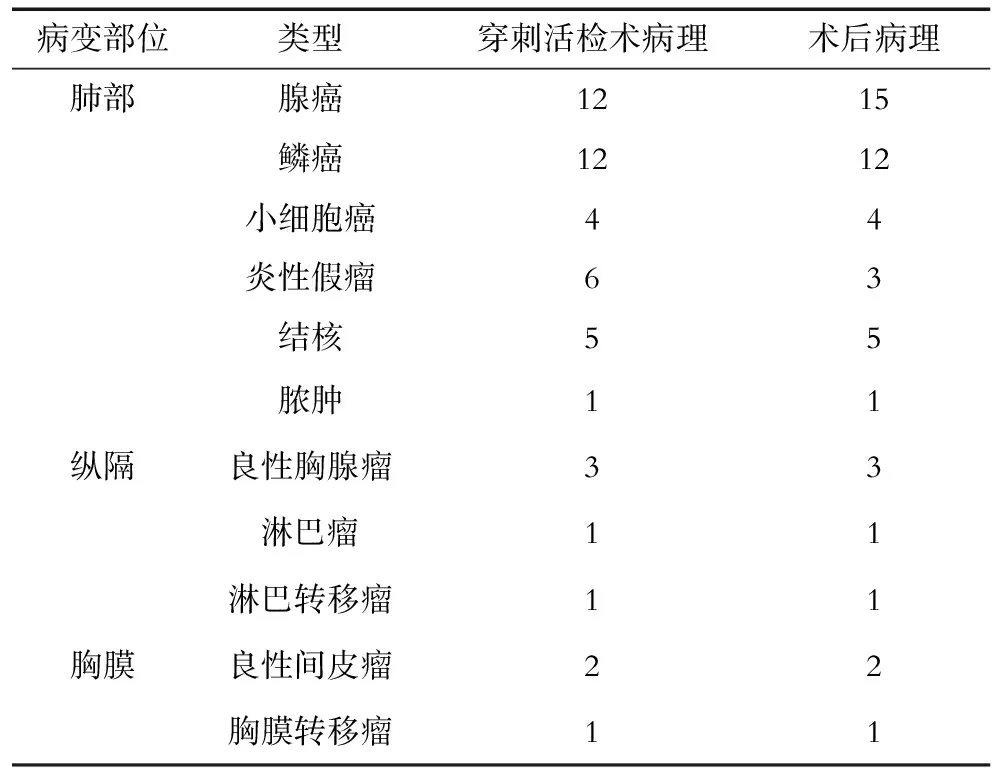

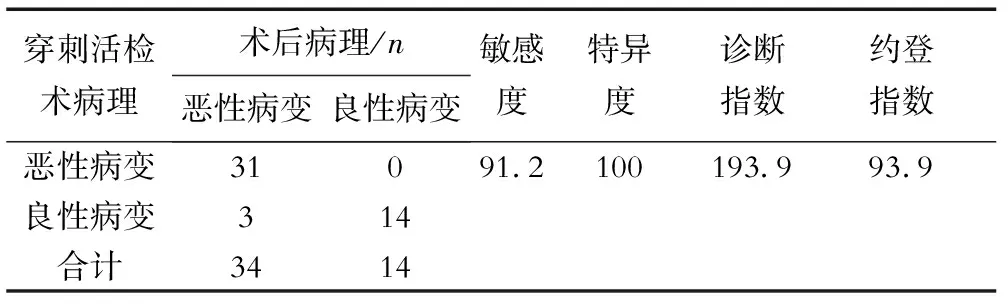

47例患者在CT引導下,通過經皮穿刺,均獲取病灶組織。經細胞學診斷確診為肺腺癌15例、鱗癌12例、小細胞癌4例、炎性假瘤3例、結核5例、膿腫1例;縱隔病變5例,包括胸腺瘤2例、淋巴瘤1例、淋巴結轉移瘤1例;胸膜病變3例,包括良性間皮瘤2例、胸膜轉移瘤1例。穿刺成功47例,穿刺成功率97.9%,失敗1例;47例中28例穿刺2次,9例穿刺3次。穿刺成功47例中,符合穿刺組織活檢的44例,活檢診斷準確率91.7%;3例假陰性,穿刺組織活檢病理示炎性組織,但手術切除標本經病理學診斷為腺癌,見表1。(典型病例見圖1~3)。本研究中并發氣胸9例(18.9%),其中3例中度氣胸經抽氣對癥處理后痊愈,少量氣胸者不作特殊處理均自行痊愈;并發肺出血3例(6.3%),2例(4.2%)穿刺后咯血痰,均未行特殊處理(密切觀察);并發癥發生率與文獻[1]報道相近。CT引導下經皮穿刺活檢術對胸部病變診斷結果見表2。

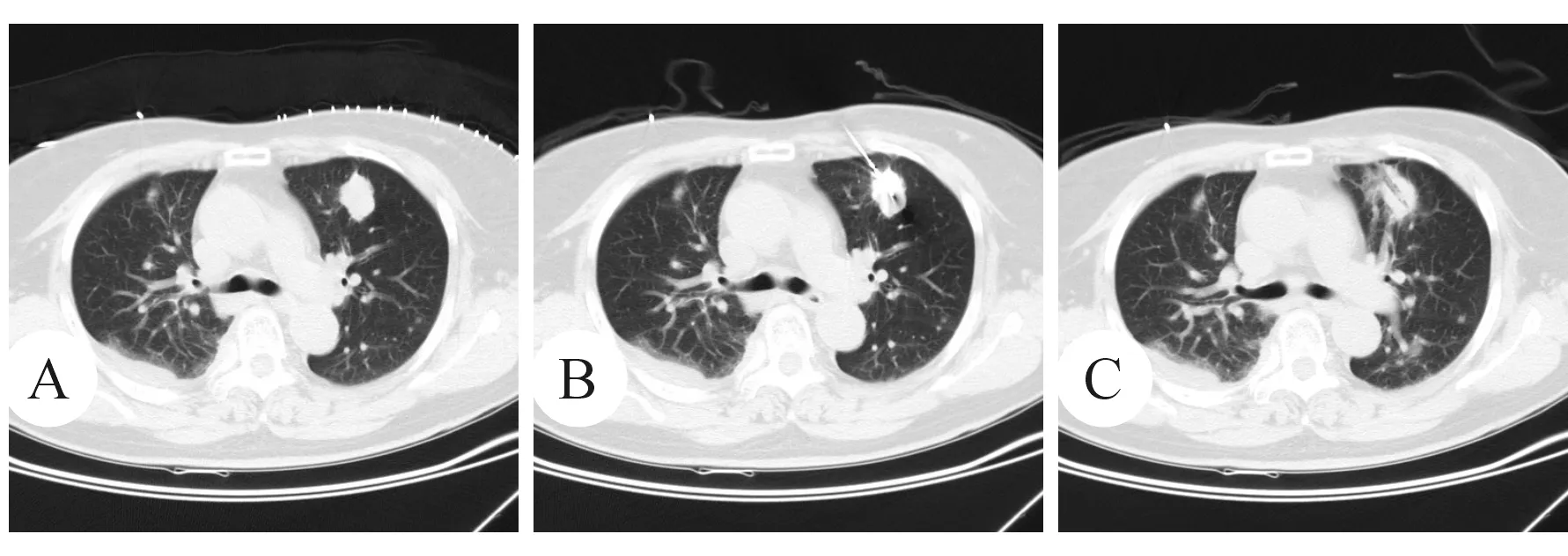

A 左上肺占位灶需要明確診斷;B 穿刺活檢;C 穿刺后局部見出血滲出性改變;穿刺活檢病理為鱗癌

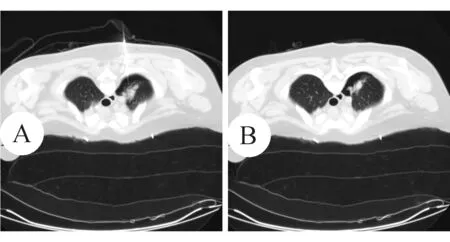

A左上肺不規則占位性灶,考慮結核,腫瘤性病變不完全除外;B 穿刺后見氣胸;C穿刺活檢病理為腺癌

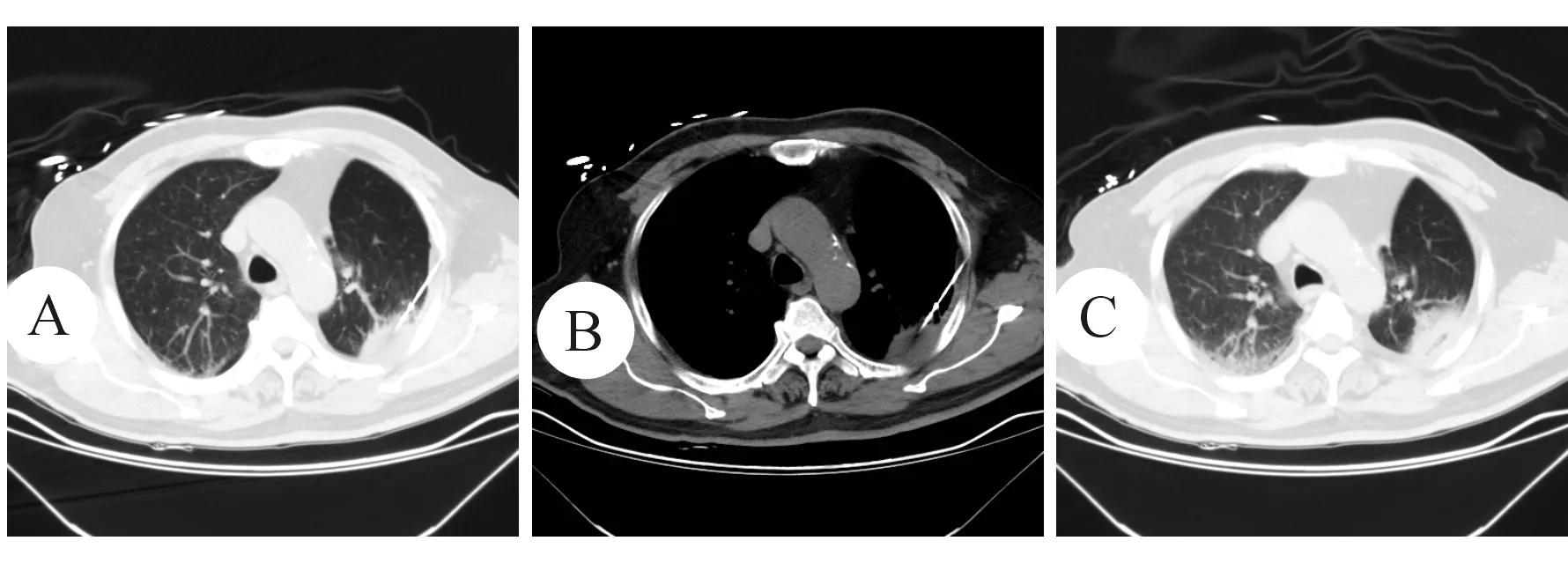

A、B左肺上葉尖后段及下葉背段緊貼胸膜的團片狀占位,考慮炎性病變可能大,腫瘤性病變不完全除外;C穿刺活檢病理為肺膿腫

表1 CT引導下經皮穿刺活檢術病理結果與術后病理結果對照

表2 穿刺活檢與術后病理的比較及其診斷價值的評價(%)

3 討 論

3.1 CT引導下經皮穿刺活檢術的診斷價值 本研究中CT引導下經皮穿刺活檢術診斷胸部病變的敏感度為91.2%,特異度為100%,與文獻[2]報道一致。CT引導下經皮穿刺活檢術診斷惡性腫瘤時有良好的特異度,但是仍有假陰性,其主要原因為病變過小或存在液化壞死或周邊有小片阻塞性炎性反應或取材位置偏差;另外,取材時距離胸壁的距離、患者的配合程度和操作者的熟練程度均可能影響結果。

3.2 CT引導下經皮穿刺活檢術技術要點 (1)確定最佳穿刺入路:穿刺層面的選擇原則上應取顯示病灶的最大切面,病灶穿刺靶點與體表最近處確定為穿刺點,以垂直和水平方向為佳。應避開重要器官、骨骼、大血管及神經結構,盡量避開葉間胸膜與肺大皰。另外,盡量避開病變的壞死與鈣化組織,應在胸膜增厚及粘連處進針;(2)掃描定位及穿刺時,患者應保持在平靜呼吸狀態下屏氣的一致性,即穿刺途徑一致性原理[1],定位及穿刺時患者避免咳嗽與深呼吸;(3)麻醉時不宜進針過深,以免穿破胸膜,發生氣胸;(4)根據活檢部位、病變特性及病變鄰近組織結構,合理選擇穿刺針,穿刺針過大并發癥發生率高,穿刺針過小假陰性率高。對病灶較大、距離胸壁近的盡量使用較粗的活檢針。對于病灶小又遠離胸壁的盡量使用細活檢針。粗口針和切割針不宜用于多血管病變或可疑血管病變,抽吸針不宜用于硬癌或組織結構致密的病變。據文獻[1,3-4]報道,臨床多采用19~22 G穿刺針,本研究中患者18 G、20 G穿刺針;(5)一次穿刺不確切時,穿刺針針尖只需退至胸膜下,調整方向后再穿刺,不可完全拔出后多次穿刺,因多次穿刺易穿破胸膜,誘發氣胸,致穿刺取材失敗。本研究穿刺取材失敗1例,原因即為多次穿破胸膜,導致大量氣胸而終止穿刺;(6)穿刺成功獲取病變組織的次數以2~3次為宜,以避免假陰性,減少并發癥,取材應扇形多點取樣,以提高正確率;(7)穿刺獲得的組織應及時正確處理,及時送檢,確保取得組織無損;(8)患者術后應避免用力咳嗽與胸部劇烈晃動。

3.3 注意事項 為了提高穿刺活檢成功率、減少并發癥,應做到以下方面。(1)掌握適應證:CT引導下經皮穿刺活檢術適用于肺周圍性病變尤其是纖維支氣管鏡不能達到的病灶、性質不明的肺彌漫性病變、縱隔病變與胸膜病變[5-6];(2)嚴格把握禁忌證:嚴重惡病質、血管性病變、凝血功能嚴重障礙、嚴重肺氣腫、肺心病、心肌梗死、肺內病變疑為包蟲病者以及不能配合者[5-6];(3)術前必須與患者及家屬進行積極有效的溝通并簽署手術知情同意書;(4)術前應行CT增強掃描,排除血管性病變,確定病變實質部分與壞死部分,了解周圍血管情況,制定最佳穿刺方案;(5)擬穿刺病灶直徑以大于15 mm為宜,肺部病變與胸膜距離小于100 mm為宜[5-6];(6)對于穿刺阻力大的組織,如厚實質韌的皮膚、筋膜及纖維結締組織、硬化管道等,使用細穿刺針易彎曲變形而偏離預定穿刺方向,可先用粗的引導針穿破上述組織;使用切割針時可先行穿刺點局部皮膚切開,減少外套管的阻力;此外,應力求垂直進針[6-8]。

3.4 相關并發癥的探討 CT引導下經皮穿刺活檢術雖然是一種安全有效的檢查手段,但仍屬創傷性檢查,可能出現各種并發癥。常見并發癥有氣胸、肺出血與咯血;少見并發癥有血胸、心臟填塞、支氣管胸膜瘺、血管內空氣栓塞與進針途徑腫瘤種植等。本研究顯示,行CT引導下經皮穿刺活檢術患者并發癥總發生率29.2%,與文獻[3-5]報道相似;并發癥的發生與病變大小、距離胸壁的距離和患者的肺功能等因素有關,也與術前準備、操作技術、患者配合情況及所用穿刺器械有關。對肺門區、大血管旁、胸骨內側以及病灶直徑小于5 mm的病灶,應避免穿刺,否則極易引起并發癥,甚至危及生命;對于肺下葉小病灶穿刺活檢亦應謹慎,其活檢成功率較低[4]。

綜上所述,CT引導下經皮穿刺活檢術在胸部病變的診斷中具有重要的臨床應用價值,其優點在于不僅能清晰顯示病變及周圍情況,也能更加精確直觀地顯示進針點、進針角度與深度及穿刺針尖的具體位置,且圖像固定易于觀察。

[1]李安敏,李曉文,黃永祥,等.CT導向下經皮肺穿刺活檢術應用(附58例報告)[J].放射學實踐,2002,17(1):77-78.

[2]Laspas F,Roussakis A,Efthimiadou R,et al.Percutaneous CT-guided fine-needle aspiration of pulmonary lesions: Results and complications in 409 patients[J].J Med Imaging Radiat Oncol,2008,52(5):458-462.

[3]周漫天,吳堅.肺內孤立性結節CT導向經皮肺穿刺活檢41例報告[J].中國醫師雜志,2004,6(4):543.

[4]趙興圣,周茂義,李奎光.如何提高CT導引下經皮穿刺胸部活檢的安全性和準確性[J].實用放射學雜志,2004,20(1):81-82.

[5]周康榮.胸部頸面部CT[M].上海:上海醫科大學出版社,1996:420-422.

[6]王國本.肺部疾病的活檢術[M].北京:北京出版社,1992:162.