低劑量CT仿真結腸鏡結合增強掃描對結直腸疾病的診斷價值

申敏 蔣蘊毅 吳偉軍 蔡恩明 趙志宇 陳穎

(上海市安亭醫院放射科,上海 201805)

多層螺旋CT(MSCT)仿真結腸鏡作為一種非侵入性檢查方法,已被逐漸應用于結直腸腫瘤及腸息肉的檢查。低劑量螺旋CT仿真結腸鏡是在常規MSCT基礎上降低管電流,從而有效降低了受檢者接受的X線輻射劑量。增強掃描在病變定性、發現淋巴結轉移或遠處轉移及結直腸癌術前分期方面有許多優越性。本文旨在評估應用低劑量CT仿真結腸鏡結合增強掃描在結直腸腫瘤診斷中的應用價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2009年9月—2013年5月因腸道癥狀或有家族病史行低劑量CT 仿真結腸鏡檢查者共104例,其中男性56例,女性48例;年齡25~90歲,平均年齡(62.47±12.9)歲。患者均于CT檢查前后1周內行常規結腸鏡檢查(2例因腸管重度狹窄,結腸鏡無法通過病變狹窄段而未能完成遠端腸管檢查),所有患者的結直腸病變均由手術或結腸鏡活檢病理結果證實。

1.2 檢查方法

1.2.1 腸道準備方案 患者檢查前1周禁食鐵劑,并禁做鋇餐和鋇劑灌腸等檢查;檢查前2 d以低脂、少渣半流質飲食為主;檢查前1d進食流質,檢查前1d晚餐后口服20%甘露醇500 mL,并飲水2000 mL。部分患者行清潔灌腸。檢查前15 min肌內注射山莨菪堿10 mg。患者取左側臥位,經直腸導管注入空氣1000~2000 mL,具體充氣量視患者耐受程度而定;充氣后囑患者翻轉身體、改變體位,以利于氣體進入結腸近段;根據CT定位掃描圖像確認腸腔氣體充盈程度。

1.2.2 掃描方案 應用美國GE公司 light speed 8排螺旋CT 掃描儀。患者取仰臥位,如掃描中發現腸道準備不佳、有糞便等殘留物,則加掃俯臥位;掃描范圍包括從膈頂到盆底的整個腹腔;所有患者均進行平掃加增強掃描,注入造影劑碘海醇后行三期掃描(動脈期、肝門脈期及平衡期)。根據世界衛生組織(WHO)對人體質量指數(BMI)的標準,將患者劃分為3組,BMI指數<18.5為偏瘦,18.5~24.9為適中,>25為偏胖。根據不同患者的BMI指數選擇相應的掃描參數,管電壓120~140 kV, 動脈期及平衡期管電流設為220~280 mA,平掃及門脈期管電流設為70~90 mA;矩陣512×512, 掃描視野(field of view,FOV)35~40 cm,螺距1.35, 掃描層厚5.0 mm。

1.2.3 圖像后處理及影像分析 重建層厚1.25 mm,重建間隔0.625 mm,按標準算法重建。所有薄層重建圖像資料均傳送至GE Advantage Windows 4.2工作站,采用Navigator 軟件,用平滑成像模式(Smooth Mode)獲得CT仿真結腸鏡圖像,閾值為-600~-800 Hu。結合多平面重組(multiple planar reformation,MPR)、容積再現(volume rendering,VR)、表面陰影顯示法(SSD)、結腸透明顯示(Raysum)、曲面重建結腸全景平鋪顯示(virtual dissection,VD) 等多種后處理方式,全程顯示結腸形態及結腸內部情況,并對病變部位進行多角度觀察。

將患者不同劑量的掃描圖像分次傳輸到影像診斷系統,由兩位高年資放射科醫師單獨閱片,記錄病變部位、數目、大小及是否發生轉移等情況,與腸鏡或手術病理結果進行比對。以結腸鏡活檢病理結果作為金標準,計算仿真結腸鏡敏感度、特異度、陽性及陰性預測值,并計算出正確指數。

1.2.4 統計學處理 采用SAS統計軟件進行卡方檢驗,比較CT仿真結腸鏡和纖維結腸鏡對于病變的顯示能力,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

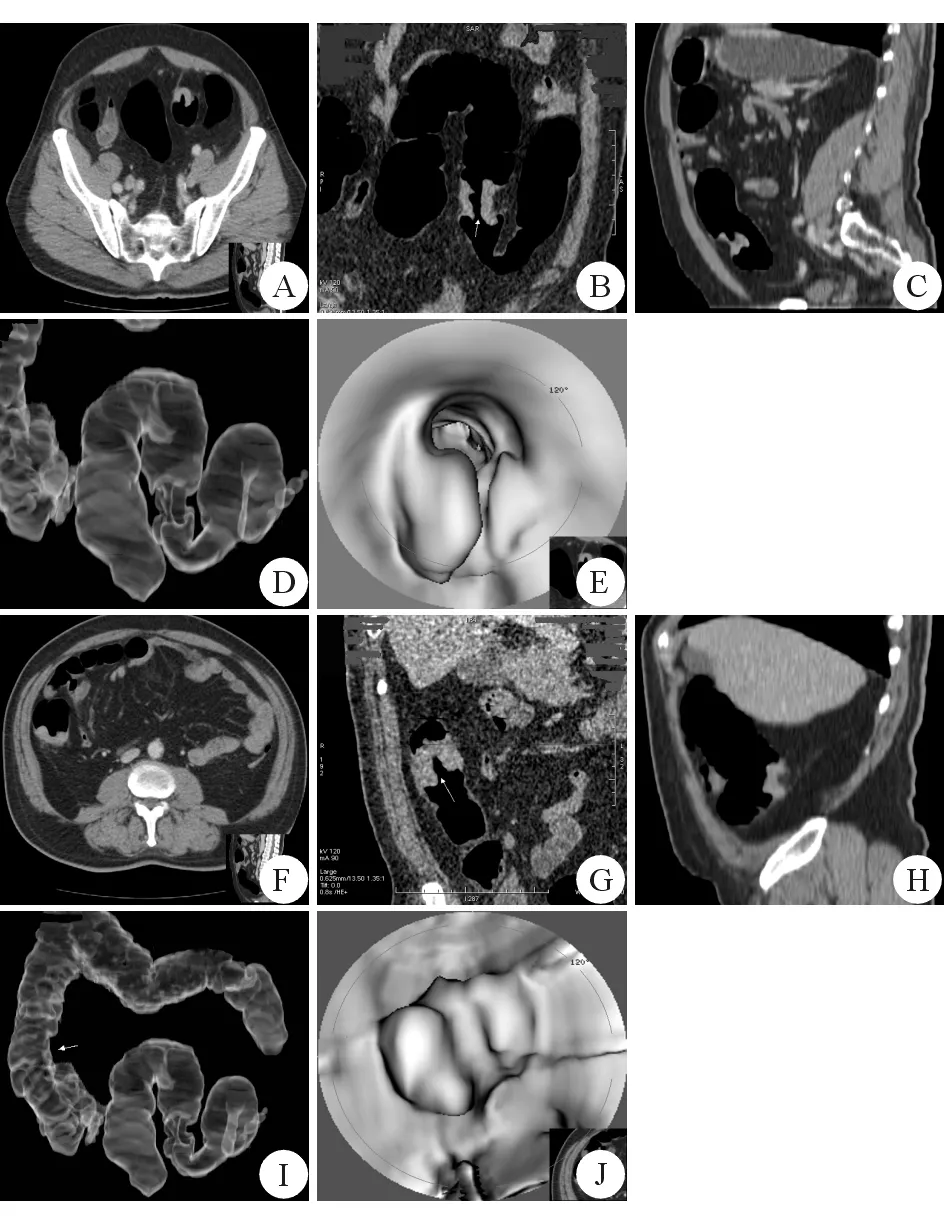

2.1 影像學表現 結直腸息肉的CT仿真結腸鏡影像表現為腸腔內隆起性病變,有蒂或基底部與腸壁相連,病灶表面光滑,鄰近腸壁黏膜面光整。結直腸癌的CT仿真結腸鏡影像表現為腸壁不規則增厚,可見軟組織腫塊突向腔內,腫塊可呈菜花樣(表面凹凸不平),較大病灶表面有時可見潰瘍改變,管壁增厚、病變突向腔內造成管腔局限性狹窄或完全堵塞,在CT掃描及多種后處理圖像中具有特征性的表現,見圖1。

A~E分別為乙狀結腸癌的橫斷位、冠狀位重建、矢狀位重建、透明顯示及CT仿真結腸鏡圖像;F~J為患者升結腸起始段癌的橫斷位、冠狀位重建、矢狀位重建、透明顯示及CT仿真結腸鏡圖像

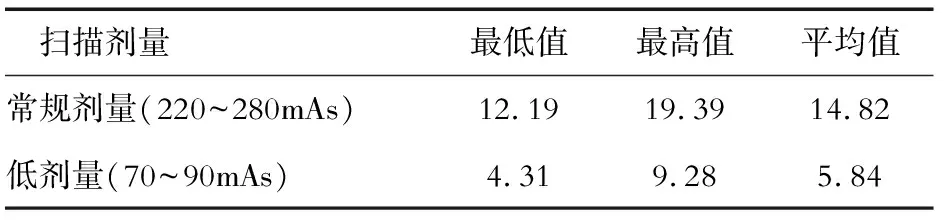

2.2 輻射劑量 記錄患者不同管電流掃描方案的CT容積劑量指數(CT dose index volume,CTDI vol),單位為mGy。對常規劑量及低劑量掃描的輻射劑量進行比較,見表1。

表1 不同掃描劑量的CT容積劑量指數對照/mGy

2.3 診斷結果

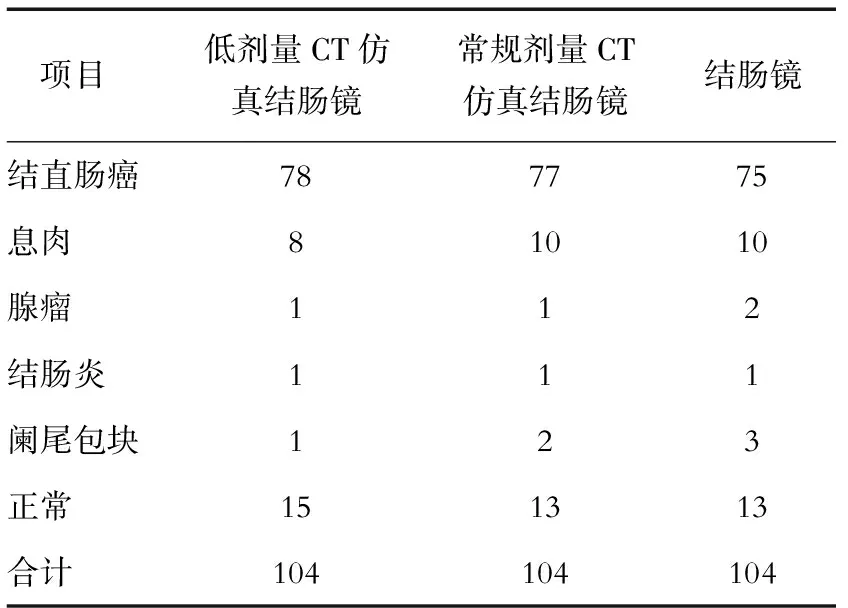

2.3.1 CT仿真結腸鏡的診斷結果 以手術或結腸鏡病理結果為確診依據,104例受檢者中,低劑量仿真結腸鏡檢出陽性病變者89例(89/91,97.8%);10例結直腸息肉患者中,低劑量CT仿真結腸鏡發現了8例,有2例漏診(1例最大徑3 mm,1例最大徑5 mm);此外,有1例乙狀結腸巨大腺瘤及2例闌尾包塊被低劑量CT仿真結腸鏡誤診為結腸癌。常規劑量CT仿真結腸鏡檢查檢出陽性病變者91例(91/91,100%),但有1例乙狀結腸巨大腺瘤及1例闌尾慢性炎性反應包塊形成被誤診為回盲部癌。見表2。

表2 不同檢查方法診斷結果(n)

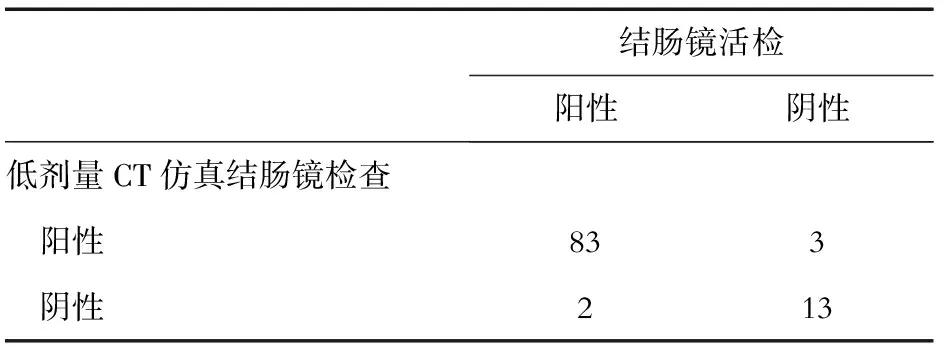

2.3.2 CT仿真結腸鏡與結腸鏡對結直腸癌及息肉的診斷 結直腸病變中以結直腸癌及息肉最為常見,因此本研究將低劑量及常規劑量CT仿真結腸鏡對結直腸癌及息肉的診斷結果分別與結腸鏡進行比較(表3~4)。

表3 低劑量CT仿真結腸鏡與結腸鏡活檢對結直腸癌及息肉診斷結果的比較(n)

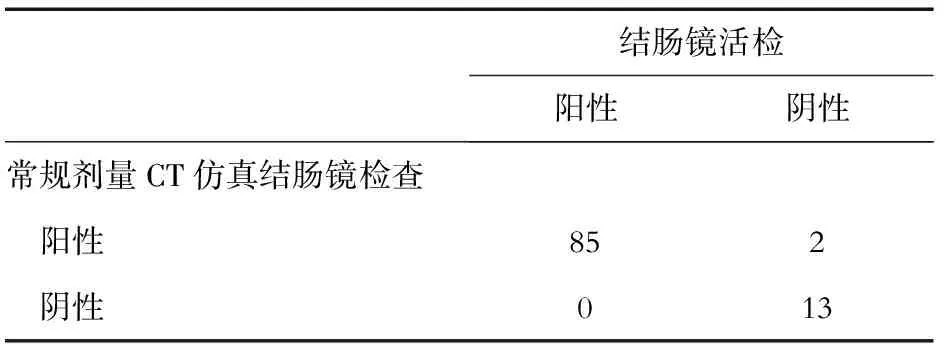

表4 常規劑量CT仿真結腸鏡與結腸鏡活檢對結直腸癌及息肉診斷結果的比較(n)

本研究中低劑量CT仿真結腸鏡對于結直腸癌及息肉的敏感度為97.65%,特異度為81.25%,陽性預測值及陰性預測值分別為96.51%和86.67%,正確指數(約登指數)為0.79;與結腸鏡一致性判斷顯示,P>0.05(P=0.8452),差異無統計學意義。

本研究中常規劑量CT仿真結腸鏡檢查病變的敏感度為100%,特異度為86.67%,陽性預測值為97.7%,陰性預測值為100%,正確指數(約登指數)為0.87;與結腸鏡一致性判斷顯示,P>0.05(P=0.6836),差異無統計學意義。

3 討 論

1994年Vining[1]首次提出螺旋CT結腸成像技術(computed tomographic colonography,CTC)。目前,CT仿真結腸鏡對于結直腸病變的診斷價值已得到認可。由于CT仿真結腸鏡檢查的非侵入性,患者更容易耐受,檢查成功率較高;且對于結腸鏡無法通過的狹窄段,也可進行CT檢查,本研究中有2例因腸管重度狹窄結腸鏡不能通過者均可行CT仿真結腸鏡檢查;此外,掃描圖像的存留使得影像便于重復觀察,有利于提高診斷結果的準確性。

但是,CT掃描,尤其是CT增強掃描時,會產生較大的輻射,增加患者病變的風險。因此,應該在不影響診斷的情況下盡可能采用較低放射劑量。降低輻射劑量的方法包括:降低管電壓、管電流,減少掃描層數及增大螺距[2]。在掃描范圍及螺距可調節范圍較小的情況下,降低管電流及管電壓較為可行。但管電壓的降低會產生較大的噪聲,且降低了射線的穿透能力,影響觀察;降低管電流主要影響低對比度結構的顯示,對于對比度較高的充氣腸腔則影響較小。因此,在實踐中多通過降低管電流來降低輻射劑量。有研究[3]表明,應用低劑量CT掃描檢查可有效降低放射劑量。當管電流降低到常規劑量的25%~30%時,患者接受的放射劑量可降低70%~75%。本研究中,當掃描管電流降低到常規劑量的30%時,患者所接受的輻射劑量降低為常規劑量的35%~47.86%,平均為39.4%,較常規掃描平均降低了60.59%。本研究中低劑量CT仿真結腸鏡對104例患者的診斷結果與結腸鏡活檢病理結果的一致性為97.8%。有研究[3-4]顯示,低劑量仿真結腸鏡對結直腸癌及息肉都具有較高的敏感度和特異度;低劑量平掃結合增強檢查有助于病變的定性及淋巴和遠處轉移的診斷;低劑量CT仿真結腸鏡雖然不可能完全取代傳統結腸鏡檢查,但可以為臨床診療或高危人群篩查提供一種可選擇的有效方案;它秉承了仿真結腸鏡各種優勢的同時,大大降低了對患者的輻射劑量。有研究[5]對50~80歲的人群每5年進行一次CT仿真結腸鏡檢查,與輻射相關的癌癥患者為150例/100 000,而在每5年一次的CT仿真結腸鏡檢查中通過3個微觀模型早期檢出和預防的結直腸癌患者為3580~5190例/100 000;兩者產生的效益風險比24∶1~35∶1,結直腸癌患者的病死風險遠大于CT仿真結腸鏡隨訪可能帶來的與輻射相關的腫瘤風險,而低劑量掃描時這種風險進一步降低,使這種檢查方案具有更高的可行性。

低劑量CT仿真結腸鏡對病灶的定性、淋巴結轉移及遠處轉移的診斷具有一定的局限性。本研究采用低劑量CT仿真結腸鏡和增強掃描相結合的方法,該方法較常規CT大幅度降低了受檢者接受的輻射劑量,同時也保證了定性診斷、術前分期所需的影像質量。

綜上所述,低劑量CT仿真結腸鏡可用于結直腸疾病的篩查;增強掃描可診斷結直腸腫瘤并有助于分期,且其對顯示腔外病變、肝臟轉移及提高淋巴結的顯示率有重要價值。低劑量CT仿真結腸鏡技術與增強掃描相結合既降低受檢者接受的輻射劑量,又不影響腫瘤的定性和分期,對結直腸癌的早期診治及預后評估均有重要意義。

[1]Vining DJ,Gelfand DW,Bechtolod RE.Technical feasibibity of colon imaging with helical CT and virtual reality (abstract).AJR,1994,162(suppl):104-109.

[2]徐新,李國華,李云卿.低劑量CT掃描臨床應用的可行性[J].醫學綜述.2011,17(4):610-612.

[3]王建華,低劑量64層螺旋CT成像對結直腸癌的診斷價值[J].中國醫學裝備,2010,7(3):49-52.

[4]Graser A, Stieber P, Nagel D, et al.Comparison of CT colonography, colonoscopy, sigmoidoscopy and faecal occult blood tests for the detection of advanced adenoma in an average risk population[J].Gut, 2009, 58(2):241-248.

[5]de González AB, Kim KP, Knudsen AB.et al.Radiation-related cancer risks from CT colonography screening: a risk-benefit analysis[J].AJR Am J Roentgenol.2011,196(4): 816-23.