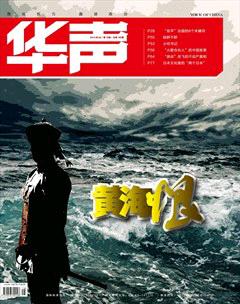

黃海恨

劉念國

2014年,又逢甲午。

120年前,中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)。這場戰(zhàn)爭的結(jié)果,使中日兩國自此國運殊途,中華民族一步步走到了亡國邊緣。這個甲午年,成了中國的命運轉(zhuǎn)折之年,悲愴之年。

120年后的甲午,被中國人稱作全面深化改革的開局之年,習(xí)近平總書記年初擔(dān)任了中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長。在近期公開場合的講話中,他數(shù)次提到了“甲午”——

“今年是甲午年。120年前的甲午,中華民族國力孱弱,導(dǎo)致臺灣被外族侵占。這是中華民族歷史上極為慘痛的一頁,給兩岸同胞留下了剜心之痛。”2014年2月18日,習(xí)近平總書記在釣魚臺國賓館會見中國國民黨榮譽主席連戰(zhàn)及隨訪的臺灣各界人士時說。

“今年是甲午年。甲午,對中國人民和中華民族具有特殊的含義,在我國近代史上也具有特殊的含義。”在2014年6月9日召開的兩院院士大會上,習(xí)近平總書記說,回首我國近代史,中華民族遭受的苦難之重、付出的犧牲之大,在世界歷史上是罕見的。他強調(diào),要實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的目標(biāo),我們就必須堅定不移貫徹科教興國戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,堅定不移走科技強國之路。

“軍事上的落后一旦形成,對國家安全的影響將是致命的。我經(jīng)常看中國近代的一些史料,一看到落后挨打的悲慘場景就痛徹肺腑!”早在2013年12月27日,習(xí)近平總書記在“一次重要會議”上有感而發(fā)。當(dāng)天,也是中國共產(chǎn)黨紀(jì)念毛澤東誕辰120周年后的第二天。

而在2014年7月底,在甲午戰(zhàn)爭120周年、一戰(zhàn)100周年、八一建軍節(jié)之際,解放軍“三軍四海六軍區(qū)”的罕見軍演,震撼登場。

與以往強調(diào)武器先進、強調(diào)登陸作戰(zhàn)直指具體軍事目標(biāo)不同,此次解放軍更加強調(diào)的,是接近打仗的逼真效果,強調(diào)的是實戰(zhàn)的決心,以及不畏懼亮家底帶來的國際負(fù)面效應(yīng)。

主流媒體認(rèn)為,從時間節(jié)點上來說,這是習(xí)近平總書記在宣示復(fù)興中國不同以往的氣象,宣示一雪甲午之恥的堅強決心!

關(guān)于120年前的那場戰(zhàn)爭的“爆發(fā)日”,很多歷史學(xué)家認(rèn)定為1894年7月25日(農(nóng)歷甲午年六月二十三日),日本不宣而戰(zhàn),在朝鮮豐島海面襲擊了增援朝鮮的清軍運兵船“濟遠”、“廣乙”。日本聯(lián)合艦隊第一游擊隊的“浪速”艦悍然擊沉了清軍借來運兵的英國商輪“高升”號,制造了高升號事件。至此,日本終于引爆了甲午中日戰(zhàn)爭。

也有歷史學(xué)家認(rèn)為是1894年8月1日,中日雙方才正式宣戰(zhàn)。清朝在其宣戰(zhàn)詔書中指出,朝鮮歷來是清朝的附屬國,清朝是應(yīng)朝鮮的要求出兵的,相反日本“不遵條約,不守公法,任意鴟張,專行詭計,釁開自彼,公理昭然”,令清朝忍無可忍,因此“著李鴻章嚴(yán)飭派出各軍,迅速進剿,厚集雄師,陸續(xù)進發(fā),以拯韓民于涂炭”。

而我們以為,真正讓中日兩國,舉全國之力,殊死一搏的,毫無疑問應(yīng)該是1894年9月17日13時至18時(約),發(fā)生在中國黃海上的甲午海戰(zhàn)(亦稱中日黃海海戰(zhàn)、大東溝海戰(zhàn))。

此役,北洋水師雖三軍用命,卻最終戰(zhàn)敗,共損失5艘戰(zhàn)艦。日本聯(lián)合艦隊雖多艘戰(zhàn)艦遭重創(chuàng),卻未沉一艦。更可怕的是,北洋水師自此退入威海衛(wèi),使黃海制海權(quán)落入日本聯(lián)合艦隊之手,直至北洋水師全軍覆沒——這場歷時5個小時的大海戰(zhàn),其重要性,完全可以和1279年3月的崖山海戰(zhàn)相提并論——如果說“崖山之后無中國”,是對華夏文明和漢文化遭受破壞、發(fā)生斷層發(fā)出的惋惜和懷念,那么,毫不夸張地說,歷時5個小時的甲午海戰(zhàn),則徹底改變了中國的近代史。

以史為鑒,可以知興替。

甲午海戰(zhàn),民之痛、國之殤。

5個小時的慘烈海戰(zhàn),是誰打響的第一炮?北洋水師是如何戰(zhàn)敗的?

丁汝昌是不是“消極保船,貽誤戰(zhàn)機”?劉步蟾有沒有“怯戰(zhàn)自保”?鄧世昌是民族英雄還是“虛假典型”?

北洋水師是不是“亞洲第一的牛逼艦隊”?如果不是,有哪些地方值得檢討和反省?

在以下12個版面的篇幅里,《華聲》雜志將按照“鏖戰(zhàn)”、“英雄”、“反思”的次第,和讀者諸君一道,回眸唏噓……