抗旋型股骨近端髓內(nèi)釘和動力髖部螺釘治療老年骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折療效分析

陸根華 牟曉峰

股骨粗隆間骨折占髖部骨折的60%~70%,是老年患者常見的損傷之一。對于老年患者來說,這種骨折在一年內(nèi)的死亡率為15% ~20%[1]。隨著人口老齡化,該骨折發(fā)生率呈逐年上升趨勢,其發(fā)病原因通常是由于老年人基礎(chǔ)疾病較多,肢體不靈活,再加上骨質(zhì)疏松,直接外力或間接外力造成,股骨粗隆間骨折嚴(yán)重威脅老年人身心健康和生活質(zhì)量。保守治療臥床時間較長,易引起褥瘡、肺炎等并發(fā)癥,死亡率極高;即使患者骨折愈合,多殘留髖關(guān)節(jié)畸形,嚴(yán)重影響活動能力,早期手術(shù)內(nèi)固定可減少此類并發(fā)癥,降低死亡率和病殘率,因此,對其治療方法的選擇及療效評價意義重大[1]。我院于2010年1月至2012年3月采用抗旋型股骨近端髓內(nèi)釘(proximal femoral nail antirotation,PFNA)和動力髖部螺釘(dynamic hip screw,DHS)2種內(nèi)固定方法治療64例老年骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折患者,現(xiàn)分析報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組患者64例,男19例,女45例;年齡61~93歲。其中DHS組28例,年齡61~90歲,平均(77.6±5.2)歲;PFNA組36例,年齡67~93歲,平均(80.1±4.9)歲。受傷原因:步行跌傷55例,交通傷9例。內(nèi)科合并癥:原發(fā)性高血壓39例,糖尿病42例,冠心病31例,既往腦梗死病史25例,風(fēng)濕或類風(fēng)濕性疾病11例,2/3病人合并≥2種基礎(chǔ)疾病。所有患者X線片或骨密度檢查均見有不同程度的骨質(zhì)疏松(骨密度T值<-1為骨質(zhì)疏松癥,T值<-2.5為嚴(yán)重骨質(zhì)疏松癥)。患者入院后予以患肢骨釘牽引,所有患者均行X線片檢查,必要時行CT三維重建,擬定手術(shù)方案,患者受傷至手術(shù)時間為4~8 d,平均4.5 d。

1.2 手術(shù)方法 對老年股骨粗隆間骨折應(yīng)充分做好術(shù)前準(zhǔn)備,治療控制內(nèi)科疾病后,2組均采用連續(xù)硬膜外麻醉或全身麻醉,在C臂機(jī)監(jiān)視下手術(shù)。患者仰臥于骨科牽引床上,雙足固定于牽引架上,健側(cè)肢體盡量屈曲外展,患肢行閉合牽引復(fù)位,患肢先外展外旋位持續(xù)牽引,然后逐步內(nèi)收、內(nèi)旋行骨折閉合復(fù)位,C臂機(jī)透視檢查直至骨折復(fù)位滿意,如閉合復(fù)位不滿意,可小切口協(xié)助復(fù)位。

DHS組取髖關(guān)節(jié)外側(cè)切口10~15 cm,分離顯露大粗隆、股骨上端外側(cè),先用135°導(dǎo)向器緊貼股骨上端外側(cè)皮質(zhì)打入股骨頸加壓螺釘導(dǎo)針,C型臂X線機(jī)透視正軸位調(diào)整導(dǎo)針位置滿意后,股骨頸擴(kuò)髓器擴(kuò)髓,測量深度,擰入加壓螺釘,再次C臂機(jī)透視正側(cè)位檢查主螺釘位置恰當(dāng),長短合適后,最后套入側(cè)方鋼板,并確保鋼板位于股骨縱軸線上緊貼外側(cè)骨皮質(zhì),螺釘固定。

PFNA組取大粗隆頂點(diǎn)上方縱行切口5 cm,用弧形開口器于大粗隆頂點(diǎn)開口,插入導(dǎo)針,C臂機(jī)透視正側(cè)位導(dǎo)針于髓腔中央,沿導(dǎo)針用近端限定擴(kuò)髓器擴(kuò)孔,插入主釘至恰當(dāng)位置,借助近端瞄準(zhǔn)臂,向股骨頸內(nèi)打入導(dǎo)針,用C臂機(jī)透視檢查股骨頸內(nèi)導(dǎo)針位置合適,測量長度,用空心鉆頭打開股骨粗隆外側(cè)皮質(zhì),沿導(dǎo)針方向擊打入螺旋刀片,再次C臂機(jī)透視正側(cè)位檢查螺旋刀片位置恰當(dāng),長短合適后,將螺旋刀片鎖死,然后在瞄準(zhǔn)臂引導(dǎo)下鎖入遠(yuǎn)端鎖釘。術(shù)畢,沖洗切口,放置負(fù)壓引流后逐層關(guān)閉切口。

1.3 術(shù)后處理與康復(fù) 術(shù)后常規(guī)應(yīng)用抗生素治療,術(shù)后第2天即予以常規(guī)低分子肝素抗凝,雙下肢靜脈泵等預(yù)防下肢深靜脈血栓治療,并讓患者半臥、坐起、翻身,指導(dǎo)患者及家屬行主被動肌肉的收縮功能鍛煉,踝膝關(guān)節(jié)屈伸鍛煉,預(yù)防或減少并發(fā)癥,并使患者能達(dá)到較好的髖膝踝的活動度,復(fù)查術(shù)后正側(cè)位片。所有病例均術(shù)后5 d內(nèi)拍X線片,并每隔1月復(fù)查X線片,術(shù)后4~6周有骨折愈合跡象時開始部分負(fù)重,骨折愈合后完全負(fù)重。

1.4 統(tǒng)計學(xué)方法 對所有數(shù)據(jù)采用SPSS 12.0軟件行統(tǒng)計學(xué)處理,計量資料采用配對 t檢驗(yàn),計數(shù)資料采用 χ2檢驗(yàn),P<0.05為差異具有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

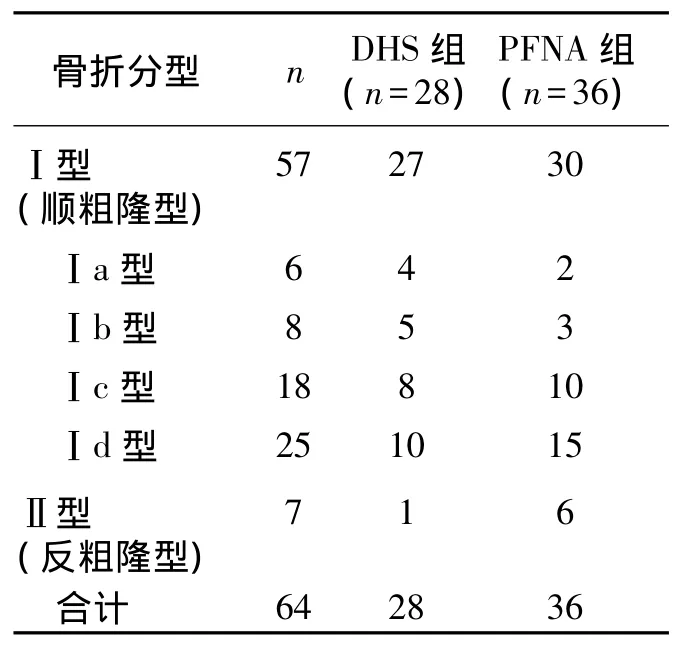

2.1 骨折Evans分型和手術(shù)內(nèi)固定方式 術(shù)前各組患者性別、年齡、骨折類型分布比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)(表 1)。

表1 骨折Evans分型和手術(shù)方式(n)

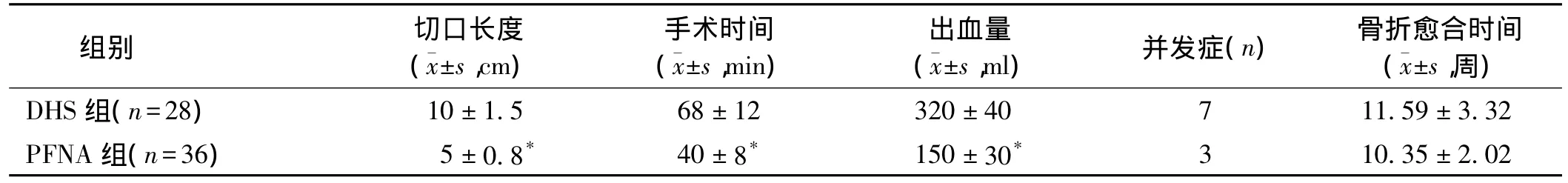

2.2 術(shù)中及術(shù)后各項(xiàng)觀察指標(biāo)比較術(shù)中記錄患者手術(shù)切口長度、手術(shù)時間(從手術(shù)開始到手術(shù)結(jié)束,包括術(shù)中透視時間)、出血量(包括術(shù)后引流量)、術(shù)中和術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生情況、骨折愈合時間及手術(shù)療效等。骨折愈合標(biāo)準(zhǔn):(1)局部無壓痛及縱向叩擊痛;(2)局部無異常活動;(3)X線片示骨折處有連續(xù)性骨痂生長;(4)下肢不扶拐能平地連續(xù)行走3 min。所有患者均獲得6~30月隨訪,DHS組和PFNA組分別隨訪6~28月和6~30月,平均隨訪時間分別為15.6月和17.4月。所有患者骨折全部愈合,愈合時間為8~17周(表2)。2組患者手術(shù)資料比較顯示,與DHS組比較,PFNA組平均切口長度短、平均手術(shù)時間短、術(shù)中平均出血量少及Harris髖關(guān)節(jié)功能評分高,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),而平均骨折愈合時間比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。

表2 術(shù)中及術(shù)后各項(xiàng)觀察指標(biāo)比較

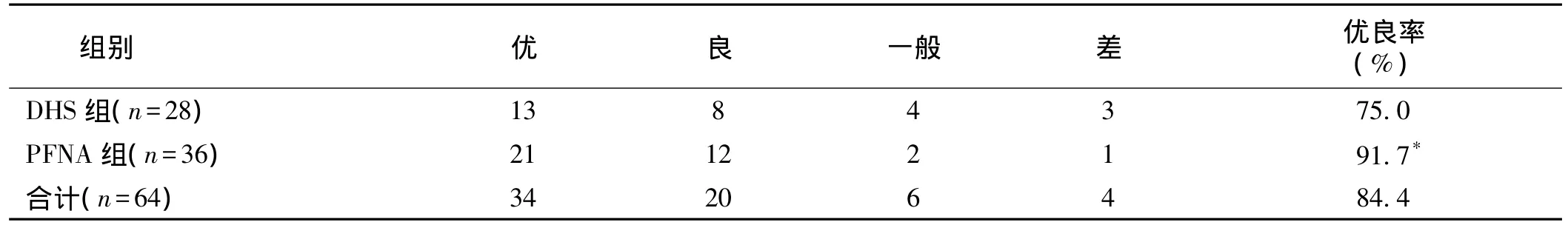

2.3 術(shù)后療效比較 術(shù)后隨訪出現(xiàn)并發(fā)癥共10例,DHS組7例,其中3例術(shù)后8周余X片發(fā)現(xiàn)主螺釘切割股骨頭現(xiàn)象,2例術(shù)后11周左右X片發(fā)現(xiàn)髖內(nèi)翻畸形愈合,2例骨折延遲愈合出現(xiàn)鋼板或螺釘斷裂,后經(jīng)臥床皮膚牽引,加強(qiáng)營養(yǎng),最終骨折愈合滿意;PFNA組3例出現(xiàn)并發(fā)癥,其中2例術(shù)后10周出現(xiàn)退釘現(xiàn)象,1例術(shù)后10周隨訪X片發(fā)現(xiàn)輕度髖內(nèi)翻畸形愈合。療效參照Harris髖關(guān)節(jié)功能評分標(biāo)準(zhǔn)評定[2]:療效標(biāo)準(zhǔn):優(yōu):≥90 分,良:80~89分,一般:70~79分,差:<70分。本組總體評分:65~95分,平均85.7分,總優(yōu)良率為84.4%(表3)。

表3 以Harris評分標(biāo)準(zhǔn)評定2組術(shù)后療效(n)

3 討論

隨著人口平均壽命延長和老年人群數(shù)量快速增長,股骨粗隆間骨折越來越多,老年股骨粗隆間骨折患者的死亡率為15% ~20%,主要是由骨折臥床后引起的并發(fā)癥或并存疾病惡化所導(dǎo)致[1]。因此,迅速控制并存疾病的惡化和有效預(yù)防臥床并發(fā)癥的發(fā)生是老年股骨粗隆間骨折治療成功的關(guān)鍵,傳統(tǒng)的非手術(shù)治療手段如長期臥床牽引等,已逐漸被淘汰,早期的手術(shù)治療已被醫(yī)患雙方所接受。通過手術(shù)的干預(yù),減少了并發(fā)癥的發(fā)生,早期下床活動,提高了老年人生活的自信心,并減輕家庭陪護(hù)的負(fù)擔(dān),手術(shù)內(nèi)固定治療得到了很大的發(fā)展,然而老年人多伴有骨質(zhì)疏松,術(shù)后內(nèi)固定容易失效。因此,對老年人股骨粗隆間骨折的治療是我們面臨的難題[3]。

DHS從內(nèi)固定的生物力學(xué)特點(diǎn)講屬于髓外固定系統(tǒng),DHS可使骨折沿滑動的股骨頸螺釘移動而產(chǎn)生嵌壓,但是由于其偏心固定特點(diǎn),不能通過股骨距傳遞壓縮應(yīng)力,容易產(chǎn)生螺釘切割股骨頭頸或彎曲折斷現(xiàn)象。同時由于DHS是釘板結(jié)構(gòu),位于股骨張力側(cè),承受的折彎力大,抗壓應(yīng)力落到內(nèi)固定器上,容易造成內(nèi)固定失敗或骨折畸形愈合,形成髖內(nèi)翻[4]。DHS必須放置于股骨頭的中心,如果位于股骨頭的上方1/4,則可能因螺釘拉出而導(dǎo)致手術(shù)失敗,特別是對于老年骨質(zhì)疏松的患者,這種可能性就更大[5]。應(yīng)用DHS內(nèi)固定治療的患者,中度骨質(zhì)疏松者,有27.3%的患者出現(xiàn)頭切割現(xiàn)象;而重度骨質(zhì)疏松患者均可出現(xiàn)不同程度的松動與切割[6]。除此外,DHS內(nèi)固定手術(shù)創(chuàng)傷較大,手術(shù)切口長,抗旋轉(zhuǎn)作用較差[7],手術(shù)時間較長,增加術(shù)中及出血量及術(shù)后引流量,容易造成骨折延遲愈合。故對于不穩(wěn)定型或粗隆下骨折的老年患者,尤其是合并有骨質(zhì)疏松者應(yīng)慎用DHS內(nèi)固定[5-6]。

PFNA是主要針對老年骨質(zhì)疏松患者研制而成的股骨粗隆間骨折的新型髓內(nèi)固定系統(tǒng),是由AO倡導(dǎo)的一種新型治療粗隆間骨折的固定材料和手術(shù)技術(shù)。2003年開始臨床研究,2004年在國外上市,2005年進(jìn)入我國,生物力學(xué)測試效果滿意[8]。PFNA從內(nèi)固定的生物力學(xué)特點(diǎn)講屬于髓內(nèi)固定系統(tǒng),是在股骨近端髓內(nèi)釘(PNF)的基礎(chǔ)上做了改進(jìn),將近端鎖釘改為一個螺旋刀片。PFNA通過一個部件完成抗旋轉(zhuǎn)和穩(wěn)定支撐,抗切割穩(wěn)定性比傳統(tǒng)的螺釘系統(tǒng)高,抗旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定性和抗內(nèi)翻畸形能力和PFN 2枚螺釘相似。PFNA較好地克服了PFN、DHS的缺點(diǎn),設(shè)計更合理。其設(shè)計是以螺旋刀片代替近端拉力螺釘,增大了把持力,減少切割可能。螺旋刀片是擊入而非旋入,能壓緊周圍松質(zhì)骨,刀片可以自動鎖定[9]。當(dāng)打入 螺旋刀片時骨質(zhì)橫切面是四邊形有骨質(zhì)隧道,而不是螺釘旋入時的圓形骨隧道,不會發(fā)生股骨頭和股骨頸分離,避免了可能發(fā)生的螺釘松動或“Z”字效應(yīng)致鎖釘退出。PFNA手術(shù)操作安全性亦較高,Strauss等[8]對 PFNA生物力學(xué)的研究結(jié)果顯示,螺旋刀片切割股骨頭至少需1000 N的應(yīng)力,較傳統(tǒng)的螺釘固定系統(tǒng)抗剪切力明顯提高。PFNA配有精確的定位裝置,通過外側(cè)小切口,不移除骨質(zhì),只打開外側(cè)皮質(zhì),自動完成抗旋轉(zhuǎn)鎖定,使操作更簡便,創(chuàng)傷更小,出血更少,縮短了手術(shù)時間,即便是在骨質(zhì)疏松非常嚴(yán)重的患者,仍可以感覺到螺旋刀片牢固的錨合力。PFNA的這些設(shè)計和優(yōu)點(diǎn)更適用于老年、骨質(zhì)疏松、骨折粉碎不穩(wěn)定、不能耐受長時間手術(shù)的患者,并允許其術(shù)后可以較早的活動和負(fù)重。本組應(yīng)用PFNA治療股骨粗隆間骨折,手術(shù)創(chuàng)傷小,骨折固定牢靠,術(shù)后所有患者均獲得骨性愈合,未發(fā)生螺釘退出或切割股骨頭等并發(fā)癥。

對轉(zhuǎn)子骨折我們要根據(jù)骨折類型選用適當(dāng)?shù)膬?nèi)固定物,同時還應(yīng)加強(qiáng)圍手術(shù)期處理及規(guī)范手術(shù)操作,提高療效及進(jìn)一步降低術(shù)中術(shù)后并發(fā)癥。同時我們認(rèn)為以下方面應(yīng)該引起高度重視,必須重視導(dǎo)致股骨轉(zhuǎn)子間骨折的病因——骨質(zhì)疏松。在早期手術(shù)治療并強(qiáng)化內(nèi)固定的同時,必須加強(qiáng)預(yù)防和治療骨質(zhì)疏松,它對于降低轉(zhuǎn)子間骨折致殘率,提高療效及生存率,減少并發(fā)癥尤為重要。按實(shí)際情況嚴(yán)格掌握和指導(dǎo)患者術(shù)后下地負(fù)重時機(jī)及功能鍛煉是避免術(shù)后并發(fā)癥的關(guān)鍵。對于嚴(yán)重骨質(zhì)疏松者,身體過度肥胖者,尤其術(shù)中復(fù)位,內(nèi)固定物位置欠佳者不宜早期負(fù)重者,待10~12周行X線片證實(shí)骨折愈合后方可負(fù)重完全行走。重視不穩(wěn)定型骨折的復(fù)位,轉(zhuǎn)子間骨折移位程度與治療效果成反比 正確復(fù)位是內(nèi)固定物生效的前提。對于不穩(wěn)定型骨折,復(fù)位程度差,往往是內(nèi)固定物失效的重要原因。盡管PFNA不強(qiáng)調(diào)解剖復(fù)位,但良好的復(fù)位能促進(jìn)骨折愈合及可早期下床活動[10-11]。

通過臨床應(yīng)用,本研究認(rèn)為,PFNA治療老年骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折可明顯縮短手術(shù)時間,術(shù)中損傷小,術(shù)中、術(shù)后并發(fā)癥較低,術(shù)后功能恢復(fù)更快、更好。PFNA較DHS具有堅(jiān)強(qiáng)內(nèi)固定的優(yōu)勢,對控制骨折端的旋轉(zhuǎn)和防止釘尾切割、退釘或斷釘?shù)炔l(fā)癥等均提供了可靠的保證,是治療老年骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折的一種較合理有效方法,可以作為首選的內(nèi)固定治療方式。

[1]Rapp K,Becker C,Lamb SE,et al.Hip fractures in institutionalized elderly people:incidence rates and excess mortality[J].J Bone Miner Res,2008,23(11):1825-1831.

[2]Harris WH.Traumaric arthritis of the hip after dislocation and acetabular fracture:treatment by mold arthroplastyan.An endresult study using a new method of result evaluation [J].J Bone Joint Surg Am,1969,51(4):737-755.

[3]Nuber S,Sch?nweiss T,Rüter A.Stabilisation ofunstable trochanteric femoral fractures,dynamic hip screw(DHS)with trochanteric stabilization plate vs.proximal femur nail(PFN)[J].Unfallchirurg,2003,106(1):39-47.

[4]文良元,許多良,蔡恒江,等.骨質(zhì)疏松與老年髖部骨折[J].中華骨科雜志

[5]Baumgaertrer MR,Curtin SL,Lindskog DM,et al.The value of the tipapex distance in predicting failure of fixation of peritrochanteric fractures of the hip[J].J Bone Joint Surg Am,1995,77(7):1058-1064.

[6]張權(quán),黃煌淵,夏軍,等.老年股骨轉(zhuǎn)子間骨折骨質(zhì)量X線評價與骨折愈合關(guān)系分析[J].中華創(chuàng)傷骨科雜志,2005,7(4):322-324.

[7]Gertler RA,Jacobs RR,Lacobs CR.Biomechanical evaluation of the Ender's pins,the Harris nail,and the dynamic hip screw for the unstable intertrochanteric fracture[J].Clin Orthop Relat Res,1986(206):109-112.

[8]Strauss E,F(xiàn)rank J,Lee J,et al.Helical blade versus sliding hip scew for treatment of unstable intertmchan tefic hip fractures:a biomechanical evaluation[J].Injury,2006,37(10):984-989.

[9]Alyassari G,Langstaf RJ,Jones JW,et al.The AO/ASIF proximal femoral nail(PFN)forthetreatmentof unstable trochanteric femoral fracture[J].Injury,2002,33(5):395-399.

[10]吳亞鵬,張瓊,李開南,等.DHS與PFNA治療老年不穩(wěn)定型轉(zhuǎn)子間骨折[J].實(shí)用骨科雜志,2007,13(3):136-138.

[11]Haidukewych GJ,Israel TA,Berry DJ.Reverse obliquity fracture of the interochanteric region of the femur[J].J Bone Joint Surg Am,2001,83-A(5):643-650.