銅川市生態林業建設模式及其建議

蔣 霞,魏天儒

(楊凌職業技術學院經濟與貿易分院,陜西楊凌712100)

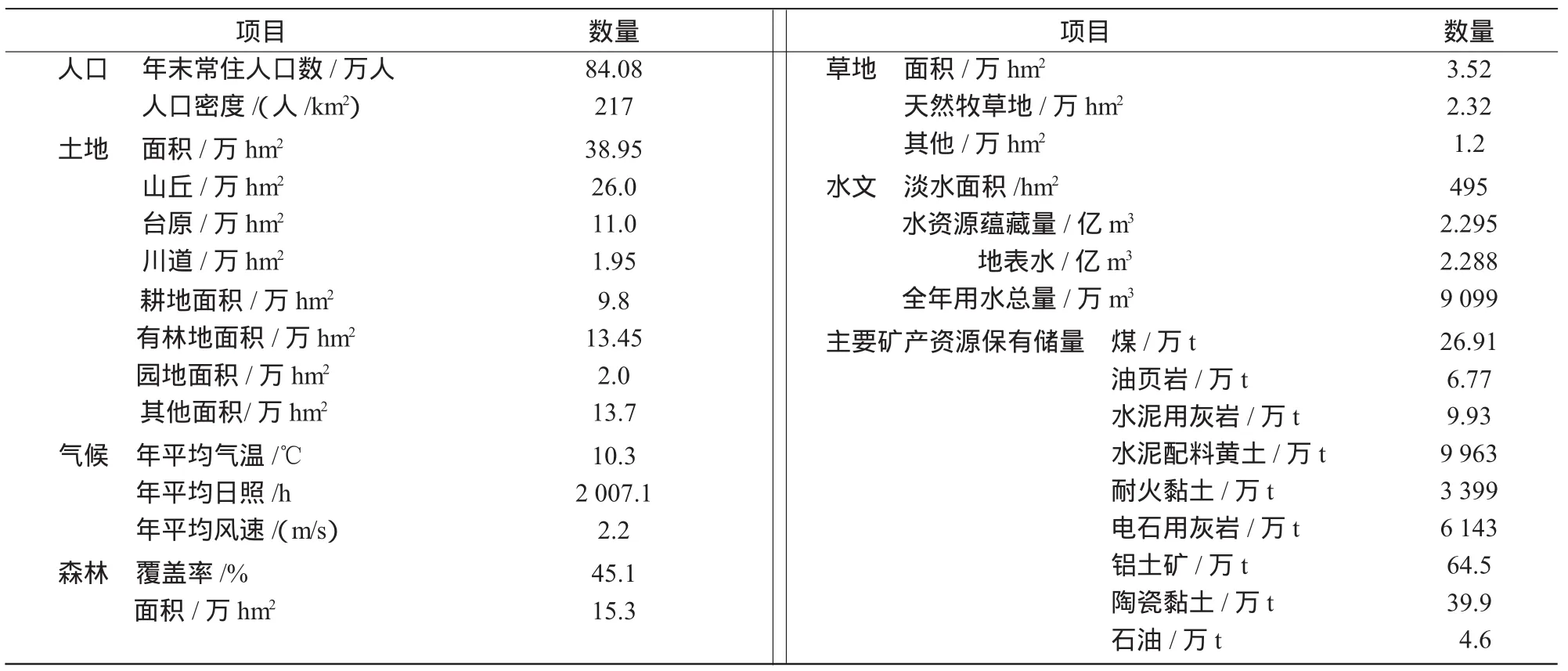

森林是一個擁有高密度樹木的區域,一般包括喬木林和竹林。它是以樹木為主體所組成的地表生物群落,具有豐富的物種、復雜的結構、多種多樣的功能。林業是指保護生態環境、保持生態平衡、培育和保護森林以取得木材和其他林產品,利用林木的自然特性以發揮防護作用的生產部門,是國民經濟的重要組成部分之一[1]。陜西市銅川市自然資源豐富,有利于農、林、牧綜合發展,現擁有森林面積為15.30萬hm2,林地面積為13.45萬hm2,草地面積為3.52萬hm2,處在全國蘋果最佳優生區,蘋果種植面積2.67萬hm2。銅川市有著豐富的地上、地下自然資源。近年來,銅川市把林業放在生態建設的突出地位,圍繞實施生態立市戰略和建設綠色生態銅川主題,構筑“三大版塊”、建設“兩區一廊、三河多帶”的生態體系,全面推進綠化銅川五大工程,全力抓好造林綠化、資源管護、產業發展、林業改革和生態文化建設五項重點工作,強勢推進造林綠化工作,做大做強林業產業。截至2013年,全年造林已完成1.1萬hm2,四旁植樹610.4萬株,義務植樹204萬株,育苗167 hm2;銅川市栽植以核桃為主的干雜果經濟林8.1萬hm2,農民人均0.2 hm2,干雜果收入占到農民人均純收入的16%。現階段陜西省銅川市生態林業建設模式要再上新臺階,為林業發展作出更大的貢獻。

1 銅川市的自然概況

自然環境是由氣候、水文、地貌、巖石、土壤和生物等諸因子綜合而成。每一地區每一塊林地都是由諸因子的相互聯系、相互制約的自然綜合體[2]。所謂自然環境的影響就是指各地區自然綜合體的影響。自然環境的綜合差異也決定了不同地區生態供給的可能性和生態建設模式的差異。自然環境中主要包括氣候資源(主要是光照、溫度和降水)、地貌和土壤、動植物資源及植被、土地資源。這些因素決定了一個區域的自然環境條件和可能的環境生態供給能力。決定林業生態建設模式和區域生態功能定位的另一個重要因素就是社會經濟文化條件。

1.1 地理位置

銅川市位于陜西中部,陜北黃土高原南緣。地理坐標為東經 108°34′~109°29′、北緯 34°50′~35°34′,東西寬約77.0 km,南北長約85.0 km,總土地面積3 885.33 km2,是陜西省省轄市,距省會西安70 km。其原名“同官”,因與“潼關”同音,治所又在銅水之川,故更名銅川[3]。銅川市有西銅鐵路和西銅一級公路,縣鄉公路發展較快,以耀縣郊區、宜君西部和郊區、宜君東部為兩翼的“@”型公路網絡已基本形成。全部鄉鎮和主要礦區都有公共汽車來往,交通極為方便。

1.2 地形地貌

銅川市地處鄂爾多斯臺向斜(中生代)南部、陜北臺凹(中生代)的南緣地區,屬黃土高原南緣的殘塬區。全市丘陵連綿,溝谷縱橫,地形破碎,地勢相差懸殊,主要包括山地、丘陵、塬地和川道等地貌類型,其中,山地占28.5%,丘陵占38.5%,塬地占28.0%,川道占5.0%。銅川市地貌結構比較復雜,山、原、梁、峁、溝谷、河川均有分布。境內山巒縱橫,峪谷相間,臺原廣布,梁峁交錯,形成一個不規則的網狀結構。最高點位于市轄區北部、宜君縣境內的廟山,海拔1734.2m;最低點位于耀縣樓村鄉張家坪的趙氏河谷地,海拔536 m。銅川市地貌復雜,可以劃分為5個地貌區:西部子午嶺山地區;北部黃土高原丘陵區;中部黃土殘垣溝壑區;東南部渭北北山地區;南部川原區。

1.3 氣候

銅川屬暖溫帶大陸性季風氣候,四季分明,冬長夏短。冬季受來自西伯利亞和蒙古人民共和國極地大陸氣候的控制,干燥寒冷,雨雪稀少[4](表1)。夏季受來自太平洋的溫濕氣團影響,炎熱濕潤,雨水較多。春秋兩季受2個氣團的交替影響,氣候多變,夏秋易澇,冬春易旱。銅川暴雨出現的時段為4—9月,其中72%的暴雨出現在7—8月;銅川無暴雨出現的年份占21%,出現1~3站次暴雨的年份在54%左右,暴雨出現最多年為8站次;從地域上看,南部暴雨出現幾率明顯低于中北部,中部殘塬溝壑區是全市暴雨出現次數和強度最大的地區,北部暴雨次數雖多,但強度弱于南部。由于地勢相差懸殊,地區氣候差異明顯。由于地勢地貌的影響,全市氣候差異明顯:全市年均日照2 007.1 h,年平均氣溫10.3℃,降水600 mm以上。西部和北部是廣闊的山區,年均日照2 412.4 h,氣溫8~9℃,降水650~740 mm;中部和東部為溝塬相間的殘塬區,年均日照2 345.7 h,氣溫10~11℃,降水量589~650 mm;南部是地勢平坦的臺塬,年均日照2 351.1 h,氣溫 11.8~12.3℃,降水量 539~555 mm。全市大風分布差異很大,風速為2.2 m/s,北部宜君占53.4%,4月最多,占42.8%。

1.4 土壤

土壤是由一層層厚度各異的礦物質成分所組成的大自然主體。土壤和母質層的區別表現在于形態、物理特性、化學特性以及礦物學特性等方面[5]。根據土壤普查資料,全市土壤共有9個土類15個亞類25個土屬73個土種。土壤類型有褐土、黑壚土、塿土、黃綿土、黃墡土、新積土、粗骨土等。其分布規律是由南向北依次為:褐土、黑壚土、黃綿土。褐土是主要的林業用地土壤,占銅川市總面積的51.6%,主要分布在西北部次生林區和丘陵溝壑灌木林區。黃綿土次之,占銅川市總面積的28.0%,多分布在東部塬邊坡面和中部丘陵溝壑地帶。由于發育微弱,其性狀仍似黃土母質,故稱“黃土性土”,無明顯剖面發育,層次分異不明顯。剖面基本上由表土(耕作)層和底土(母質)層2個層段構成。耕作層養分含量較高,有機質含量一般不到1%。土壤耕性好,疏松易耕,適耕期長。因土色淺,土溫變幅大,早春作物返青早,易發小苗。但土壤肥力低,作物容易后衰。搞好水土保持是提高黃綿土肥力的首要增產措施。

1.5 河流水文

銅川水資源總量2.295億m3,多年平均自產徑流量2.288億m3,地下水資源量0.929億m3,重復量0.922億m3,全年用水總量9 099萬m3(表1),河流水文是發生在河流中的水文特性和變化規律,包括河水的補給來源、河流水情、水溫、冰情、水化學和泥沙,以及河流類型、河川徑流的年內分配和多年變化等。境內的河流均為黃河流域渭河水系,銅川山高溝深,河流均是源頭或上游,其特點是:流程短,水量少,水位低,比降大,易漲落,能利用者甚微。在境內的中部,從西向東,以鳳凰山—哭泉—廟山—金華山一線為界,北部河流為洛河支流,南部河流皆為石川河支流。洛河水系主要河流有青河、五里鎮河、雷原河、白水河;石川河水系主要河流有漆水、沮水、趙氏河、濁峪河、清峪河、趙老峪。

表1 銅川市的人口與自然資源情況

1.6 森林資源

銅川市森林植被屬暖溫帶森林草原植被帶。由于其處于我國東部的季風濕潤區與內陸干旱區的過渡地帶,加上境內南北氣候的差異,植被相應出現了明顯的水平地帶性分布。全市主要的森林類型為:以油松為主的針葉林,常形成純林或與櫟類、山楊、闊雜組成混交林,分布于海拔800~1 600 m之間的山地;以遼東櫟、麻櫟為主的闊葉林,常形成純林或混交林,多分布在海拔1 100~1 500 m的地段;分布于海拔900~1 100 m低山地形陡峭地帶的側柏林;分布于丘陵溝壑區的人工刺槐林。

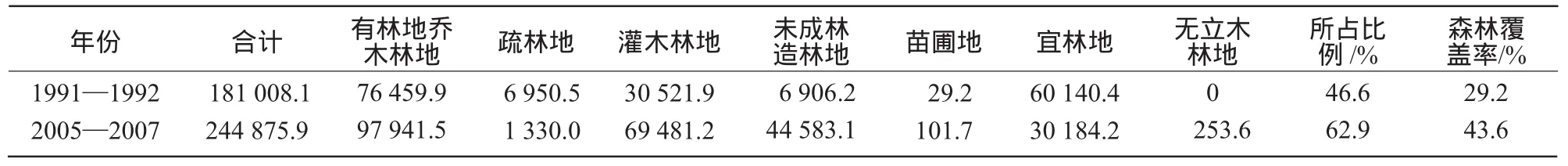

森林資源總量不足,質量不高,分布不均。銅川市土地面積38.8萬hm2,根據銅川市1991—1992年和2005—2007年的二類資源調查數據,1991—1992年銅川市林業用地面積181 008.1 hm2,占土地總面積的46.6%;2005—2007年銅川市林業用地面積244 875.9 hm2,占土地總面積的62.9%(表2)。目前,尚有近3.3萬hm2的灌木林地,其余6.67余萬hm2為疏林地、未成林造林地和宜林地,林分質量參差不齊。銅川市森林面積主要分布在西北部,樹種主要為天然油松、側柏、櫟類,面積占到70%左右;中東部和南部分布極少,樹種主要為人工刺槐和各類經濟林木,面積不足30%。2013年森林面積 15.30萬hm2,林地面積 13.45萬hm2,森林覆蓋率為45.1%。

表2 銅川市林地面積調查變化情況 hm2

1.7 社會經濟狀況

銅川市現轄耀州、宜君、印臺和王益4個縣區,39個鄉(鎮、街道辦事處)543個行政村。2012年底其常住人口84.08萬人,其中,城鎮人口50.82萬人,農村人口33.26萬人(表1)。生產總值為187.73億元,年均增長15.6%,高于規劃目標2.6百分點,銅川擁有以煤炭、建材、陶瓷、鋁冶煉、紡織、機電、醫藥、食品、化工等為骨干的30多個工業門類。全市年產原煤1 100萬t,占全省原煤總產量的30%。銅川市采礦歷史悠久,是全國著名的礦業城市之一。礦業是銅川市重要的支柱產業。2007年,銅川市從事礦產資源采掘業共計57 246人,生產原煤1 749萬t,實現產值38.58億元。區域經濟的產業結構除煤炭、鋁材、建材、電力、陶瓷工業具有一定規模外,農業經濟占有重要地位。2012年銅川市實現生產總值282.92億元,剔除價格因素,較2011年增長15.8%,連續7 a增速保持在15%以上,增幅位居全省第1位。銅川市實現財政總收入41.59億元,其中,地方財政收入21億元,分別同比增長17.3%和31.3%。十大民生工程累計完成投資51.3億元,城鄉居民養老保險和城鎮基本醫療保險參保率均達98%。銅川市城鎮居民人均可支配收入和農民人均純收入分別達到21 929,7 134元,分別增長16.8%和17.4%(表 1)。

2 銅川市生態林業的建設模式

生態林業是指遵循生態經濟學和生態規律發展林業,是充分利用當地自然資源和促進林業發展,并為人類生存和發展創造最佳狀態環境的林業生產體系[6]。我國林業生態工程建設取得一定成就,相對于我國生態環境質量而言,生態工程建設仍然任重而道遠,仍有很大的績效提升空間。銅川市充分利用自然資源優勢與合理保護當地生態環境相結合,大力發展多層次、多結構的農林牧漁復合經營,重點抓好各種“名、特、優、新”產品的生產開發,發展創匯農業、旅游農業和綠色農業。深入開展以林業為主的多種經營,普及推廣一批具有地方特色的發展模式。其生態林業建設模式為:干雜果經濟林建設模式;“苗木寄栽、一次成園”新建園模式;林下種養業建設模式;果產業模式;公園建設模式。

2.1 干雜果經濟林建設模式

近年來,各地以科技為支撐,以改革為動力,以投入為保障,發揮區域優勢,優化產業布局,調整產業結構,發展適度規模經營,建成一批特色干雜果經濟林產業基地,促進區域經濟健康持續發展,推動農民增收致富[7]。按照陜西省委、省政府的部署,堅持以市場為導向、以農民增收為目標,大力發展核桃及紅棗、花椒、板栗、柿子等干雜果經濟林產業,取得了明顯成效。在良種化、標準化、規模化、產業化上做文章,穩定面積,建檔升級,提質增效,把干雜果經濟林培育成農民增收的一大主導產業。2010年銅川市政府在春季印發的《關于認真開展春季植樹造林活動的通知》中明確提出要把干雜果經濟林基地建設作為春季植樹造林的重點,要求各縣(區)務必高度重視,采取措施,抓好落實。耀州區及時印發了《銅川市耀州區2010年春季鮮干果經濟林建設實施方案》,提出實行“1+4”工作機制,即成立以區委、區政府主要領導為組長的領導小組,下設工作實施組、宣傳組、技術組、督察組4支工作力量,分別負責干雜果經濟林工作的落實、宣傳、技術、督促考核工作。由于措施到位,2009年完成干果經濟林栽植面積0.3萬hm2,占任務的60.7%,其中,核桃0.1萬hm2,建設面積6.7 hm2以上的示范點37個。2010年銅川市新栽0.267萬hm2,改造提高0.33萬hm2。重點抓5個千畝(66.7 hm2)以上的核桃林帶建設和10個百畝(6.7 hm2)以上高標準干雜果經濟林示范園建設。銅川市普及干雜果5項關鍵技術,技術推廣面積達到2萬hm2以上,技術到位率80%以上,培訓林農1.5萬人次,建成10個科技示范基地、10個干雜果專業村、100個科技示范戶。已形成了宜君縣城關鎮水塔村楊溝新建核桃園、木梨莊核桃示范園、湫溝核桃示范園,印臺區廣陽鎮四聯村新建核桃園,耀州區關莊鎮澇池村千畝(66.7 hm2)核桃基地、孫塬鎮石塬村花椒示范園,新區野狐坡村嶺上柿子園。根據土壤普查資料,全市土壤共有9個土類15個亞類25個土屬73個土種。

2.2 “苗木寄栽、一次成園”新建園模式

近年來,我國經濟持續快速發展,城市化進程日益加快,房地產業迅速崛起,極大地推動了我國園林產業的發展。園林苗木是城市綠化和環境美化的重要素材,在城市建設中作用巨大[8-9]。如何有效地提高園林苗木的移栽成活率,加快植物在城市綠地中的建成速度,達到“一次成園”或者“短期成景”的效果一直是困擾廣大園林綠化工作者的一個難題。因而,探討影響園林苗木移栽成活率的因素及提高移栽成活率的方法,顯得意義重大。銅川市印臺區率先推行“苗木寄栽、一次成園”蘋果新建園模式,即先在塑料容器內(規格為30 cm×35 cm,四周打孔)裝入攪拌好的地表土、山皮土或腐熟有機肥混合物,加入一定比例的有機質、生根粉等營養基質,組成營養缽,再將普通苗木栽入營養缽,最后將營養缽按照株行距1 m×1.2 m的距離放入挖好的通渠(規格為寬35 cm、深40 cm)進行填埋、澆水、定干等,培育2~3 a后,去掉容器,按大田栽植密度移入大田,一次建成果園。

這種建園模式有四大優點:一是土地使用率大大提高,栽植667 m2地所需苗木用66.7 m2地育苗即可滿足,90%的土地可以繼續耕種。二是澆水、施肥、打藥、修剪等管理工作可以集中進行,既節省人力,又便于精細化管理。三是可大大提高新建園保有量和成活率,經過2~3 a的培育,大苗移植時已經生成壯側根3~4條,抽枝3~5個,已整好樹形,比普通苗木早掛果3~4 a,群眾保園的積極性大大提高。容器大苗在本園內帶土移植,盡量避免長途運輸苗木,縮短運輸時間,采取保護措施,大大提高了成活率。四是極大地縮短了新老果園更替周期,有效破解老果園挖除后3 a內不能新栽這一難題。目前,印臺區已通過“苗木寄栽、一次成園”新建園模式示范栽植40余hm2。

2.3 林下種養業建設模式

林下經濟是以林地資源、林下空間和森林生態環境為依托,以林下種植、養殖、采集、初級加工、森林景觀利用為主要形式,開發利用林地資源和林蔭空間的復合生產經營活動。林下經濟具有發展模式多、就業容量大、從業門檻低的顯著優勢,是林改分山到戶后農民發展林業的首要選擇,是貧困地區加快發展、老百姓脫貧致富的一條重要路子。發展林下經濟種養業,不僅創造了經濟效益,而且實現了生態循環,如養雞,雞吃林地里的蟲、草,雞糞又肥沃了山地,促進果樹的生長,從而使農林牧各業實現資源共享、優勢互補、循環相生、協調發展的生態模式[10-11]。根據林木的種類,指導養殖戶發展不同的養殖品種,通過農民工示范創業,走“公司+基地”、“合作社+養殖戶”、“科技特派員+養殖戶”的經營路子,致力打造林下經濟產業,把林下經濟種養業發展成為農業增效、農民增收的一個新亮點[12]。為促進林下經濟健康快速發展,銅川市充分發展政府在資金、技術、信息、市場等方面的優勢,主動服務,促進林下經濟快速發展。對想上項目而缺少資金的農戶協調貸款,解決發展的資金瓶頸。以林業局、農技中心為主導成立技術服務組,分片包戶提供全方位技術指導服務,適時聘請專家進行技術培訓,并及時為發展戶提供相關信息、聯系保險等事宜,降低發展戶的風險。

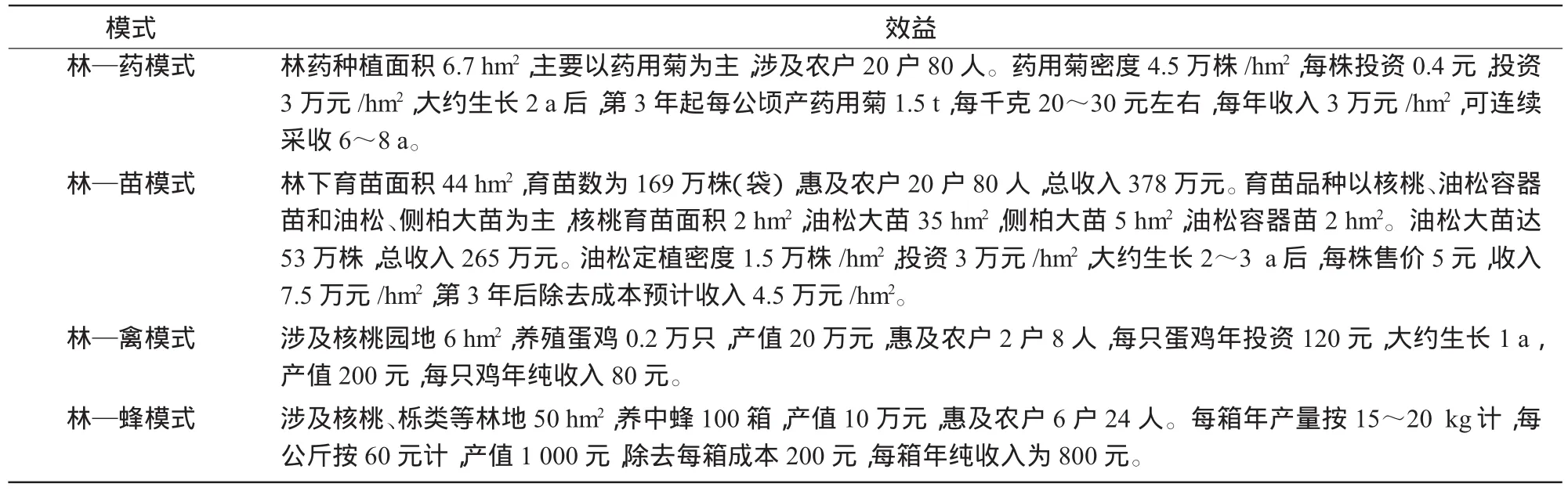

在銅川市利用林下空地發展林菜間作套種,是積極探索林下種養新模式、促進林下種養業向縱深發展的一個小小縮影。林下經濟在銅川市已然成為農民實現農業增收的新亮點。發展林下種養業,在推行林畜、林糧、林果間種及木本糧油作物種植上發揮示范作用,探索發展林下經濟的新思路。近年來,銅川市在抓好楊樹豐產林發展的同時,創新思路,深入挖掘土地增收潛力,巧打各種農作物在生長過程中的時間差和空間差,大力發展高效農業套種,多措并舉發展林下經濟,形成了林草、林棉、林畜、林菜等多種模式,林業綜合效益顯著提高,促進了農業產業化的快速發展。2011—2013年宜君縣林下經濟以林下種植、林下養殖為主,涉及林地106.7 hm2,年產值408萬元,惠及農戶48戶192人,建立了1個專業合作社。由于宜君縣經濟林核桃面積已達2.67萬hm2,林下經濟主要模式為在核桃園套種油松、側柏苗木、菊花等林下種植模式和養殖蛋雞為主、在天然林內養殖中蜂的林下養殖。其主要模式如表3所示[12]。

表3 宜君縣2011—2013年林下種養業建設模式及其效益

2.4 水果產業模式

水果產業是一個十分傳統的產業,其產業鏈覆蓋了從上游的果樹種苗研發、培育、大規模產業化種植,到中游的水果深加工,例如將新鮮水果加工成各種特色風味的水果罐頭、果餡、果干、蜜餞、瓶裝果汁、工業濃縮汁等,還有傳統的產業鏈下游,直接與老百姓接觸的鮮水果零售,例如商超的水果區、街鋪的鮮果專賣店以及市場上的水果攤點,當然還包括了用鮮水果為原輔料制作的鮮果冰沙、鮮果沙拉、果汁等等。歷數水果產業的各個環節,消費者對這些商業形態都比較熟悉。銅川地處西北黃土高原優勢蘋果產業帶中心,是世界級多種北方水果最佳優生區。多年來,依托得天獨厚的自然優勢,銅川市委市政府把果業列入“5523”發展戰略,確定為農村頭號主導產業,作為促進農民增收的主要抓手,強勢推進,加快發展。

目前,銅川市果園面積達到180萬hm2,人均面積居全省第一。其中以蘋果為主的種植面積5萬hm2,產量47萬t,優果率達79%。已建成蘋果、櫻桃、鮮桃和苗木繁育四大基地;銅川市266.7 hm2蘋果通過有機基地認證,2萬hm2蘋果通過國家綠色食品基地認證,4家企業、協會0.1萬hm2果園通過中國GAP認證,認證比例全省最高;4個鄉鎮榮獲中國優質蘋果基地百強鄉鎮;印臺在全省率先引進實施了歐洲EUREP-GAP標準,果園管理水平進入全省前列,成為陜西果業“十五強”縣之一;宜君縣、印臺區、耀州區分別被陜西省確定為綠色食品蘋果生產基地、蘋果出口基地和專用加工果基地;陳坪大櫻桃、孟家塬鮮桃等特色水果異軍突起,成為一村一品新的亮點;銅川果品連續3 a被選為全國“兩會”特供果,多次榮獲省、部優質產品獎,獲全國首家“放心果盤子”產品稱號,2006年被評為北京奧運推薦果品一等獎,譽為“中華名果”稱號。“陜西蘋果優,銅川蘋果好”已被市場和消費者認可。銅川果業產業的發展堅持以自然資源為依托,面向國內國際2個市場,穩步發展蘋果,加速發展干果,適量發展名、特、優、新時令水果,大力發展設施反季節高效水果栽培,加強基地建設,優化區域布局,更新品種結構,提高管理水平,全面推行綠色無公害果品生產,延長產業鏈條,加快標準化、市場化、產業化進程,實施名牌戰略、龍頭帶動戰略和項目支撐戰略,創培精品,打造名牌,突出地域特色,占領國內市場,開拓國際市場,實現達到省內一流發展水平的產業目標[13]。

2.5 公園建設模式

公園,古代是指官家的園林,而現代一般是指政府修建并經營的作為自然觀賞區和供公眾休息游玩的公共區域,具有改善城市生態、防火、避難等作用。公園具有5個方面的功能:一是城市防洪功能。二是生態環保功能。三是拉動了整體發展。四是彰顯了城市特色。五是改善了人居環境[14-18]。作為銅川市“公園建設模式”之一的“增綠碧水工程”被媒體稱為一場“綠城”行動。公園建設模式重點實施了區域綠化、直觀山坡綠化、“四旁”植樹綠化、道路綠化、住宅小區綠化等工程,開工建設了川口山體游園、印臺區濟陽公園、宜君縣龍山公園、新區朝陽公園,完成新區牡丹園擴建工程,新增綠地60萬m2。完成了南市區碧水工程規劃和新區景觀設計,實施沮河景觀、玉皇閣濕地公園景觀工程,開工建設了新區城市中心公園丹陽湖、大唐養生園生態湖、藥王山景區生態湖等工程,形成水面4萬m2。

為了促成陜西省銅川市從“煤城”到“綠城”的蛻變,銅川建成并改造完善了位于新區的城市運動公園、銅川牡丹園、中心公園等三大主題公園,使廣大市民的休閑娛樂有了更好的去處。以玉華宮森林冰雪游、照金與香山生態文化游、藥王山養生保健游為主題,打造特色森林旅游品牌。以生態文化載體為平臺,舉辦生態攝影、書法、繪畫展,生態筆會、生態文藝演出等活動,讓更多的人了解生態,認知生態。充分利用電視、報刊、網絡等媒體,廣泛宣傳生態知識和林業生態建設成就,倡導綠色低碳生活,弘揚生態文明。通過保護古樹名木、愛鳥周、關注森林活動等形式,營造愛護動物、愛花草樹木、愛大自然的文化風尚和社會氛圍。構建生態文化體系,實現人與自然和諧相處。加快建設銅川市趙氏河國家濕地公園,公園位于銅川市趙氏河流域中段,南北長10.3 km,東西寬3.2 km,總規劃面積1 314.5 hm2。該濕地屬典型的天然兼人工型內陸河流濕地,具有黃土高原濕地的顯著特點。濕地流域內溪流、灘涂、河心洲、蓄水區、魚塘、水庫等構成了天然與人工相結合的復合型濕地系統,濕地范圍內形態自然、岸線優美、植被景觀秀麗、野生動植物種類豐富,具有較高示范和科研價值。

3 銅川市生態林業建設模式應用的建議

銅川市生態林業建設模式應用已初具規模,初見成效。現存在的問題是,目前銅川市這些生態林業建設模式的展現,還是一種自發的、缺乏有計劃有組織的領導。如果將現有的經驗技術有組織的進行全面推廣,并對新的模式進行開發,必然促進林業經濟建設上到一個新的臺階。但是在生態林業的開掘中,并非層次越多,時空變化越復雜,其效益就越大。應從以下幾個方面入手。

3.1 根據林業發展理念和總體規劃,強調生態林業的綜合性

林業的內涵和外延是指為進行森林經營組織起來的、以進行木材、林產品生產和實現各種資源可持續開發利用的事業。要認清生態林業的內涵和外延,強調生態林業的綜合性,生態林業不是就林業發展林業,而是一個林業生產體系,以林業為主體和基礎,在地域、空間布局上多樣化發展,在產業結構上形成以林業為主體的農林牧副漁加工等相結合的格局[19]。根據銅川林業發展理念和總體規劃的基本原則,依據銅川市自身特點,加快造林綠化,以創建林業生態縣為抓手,扎實推進林業生態建設的部署要求。圍繞省委、省人大、省人民政府戰略部署,為加快建設綠化銅川,對銅川市現代林業發展總體規劃進行結構布局,布局核心——構建和完善生態林體系、產業林體系、文化林體系。總體布局時,將銅川市現代林業建設目標中的“八大戰略工程”所涉及林業重點建設項目全部融入本總體規劃的林業三大體系建設中,具體如表4所示。重點抓10個千畝(66.7 hm2)以上的人工造林示范點,全面抓好城市綠化、通道綠化、景區綠化、流域綠化、家園綠化等綠化銅川市五大工程[20-21]。

表4 銅川市林業建設重點戰略工程

創新機制,動員社會各界開展“公仆林”、“曙光林”等各類紀念林營造活動。查漏補缺,力爭建成全國綠化模范城市,開工建設銅川植物園。開展以樹文化、花卉文化、野生動物文化、濕地文化等為主要內容的森林文化活動,年內建成一個省級(玉華宮)、2個市級(香山、太安)生態文明教育基地。

3.2 研究生態林業建設模式,應注重規模經濟

林業發展滿足人民群眾的新期待、新需求,這其中既包括生態方面的需求,也包括生產、生活方面的需求。林業在國民經濟中的地位非常需要,與廣大群眾的生產生活息息相關。在進行種間不同類型的組裝時應充分考慮其物種間的互利。合理搭配,如植物的陰性和陽性、深根和淺根、長效和短效、生長發育早和晚等相結合,注意調節和控制好植物間的水分、養分、光照、空間的競爭。種間相克的物種不能組裝在同一生態位中。筆者研究了5種生態林業建設模式,但由于林業生產的地域性特點明顯,自然界生態環境條件的千差萬別決非能用幾個模式全部歸納概括,往往因模式原有的依據條件不同而模擬失敗,給模式的應用推廣帶來障礙。

研究銅川市生態林業建設模式不能對模式生搬硬套,重點是生態林業建設模式所表達的思想和方法,除非生態環境條件與本研究模式中的條件非常類似,一般要注意地域性,即因地制宜地借用上述生態林業建設模式的思想和方法。應注意規模經濟,生態林業建設模式大多是根據食物鏈原理組建起來的,包括許多鏈環節,銅川市的山地丘陵由于技術目前比較落后,很難把鏈條的許多環節完全連接起來,應集中技術與資金,擴大規模,這樣才有可能真正抓好生態林業建設;在技術缺乏的地方,可找一個科研部門作為依托來進行。

3.3 強化“科技興林”,發展林下經濟

堅持統籌規劃、分類指導,科技先行、創新機制,市場引導、政策扶持,精深加工、綜合利用的原則,狠抓建基地、上規模,搞示范、強科技,扶龍頭、創品牌等關鍵環節,推進布局區域化、生產規模化、經營集約化、管理科學化,做大做強生態林業建設模式的產業,使之成為山區經濟發展的支柱產業和農民增收的主要來源[20]。認真做好種苗供應。每個重點縣都要建設優質苗木良種繁育基地1~2處、采穗圃1處,確保林產業發展所需要的苗木供應。充分挖掘國有苗圃潛力,支持專業大戶參與良種苗木生產和采穗圃建設,推動核桃等干雜果經濟林苗木供給市場化和專業化。嚴格實行“兩證一簽”制度,加強苗木質量管理,確保苗木合格率達到100%。

因為生態林業建設模式涉及相關人員平時的工作較為繁忙,完全脫產來學習的時間非常少,各單位可以實施上午工作、下午學習的形式,為生態林業建設模式相關人員開展多種多樣的專業培訓班與技術交流活動,或舉辦業務知識、工程規范等多方面的學習課,從而讓生態林業建設模式相關人員可以對工作情況與重要性有著充分的掌握,能夠學習到優秀的生態林業建設知識與新技術。強化“科技興林、服務群眾、做強產業”,開展“為民服務零距離”活動。組織生態林業建設模式相關科技人員深入林業基層單位和農戶,問需于民,送政策,送技術,送項目,幫助林農科學規劃設計,合理選擇樹種品種,推廣林業實用技術,傳授經營管理先進理念。組織黨員干部下村入戶,調查研究,幫助群眾理清發展思路。在林地林木流轉、林權抵押貸款等方面提供服務,銅川市抓好8個規范、有效運行的林業專業合作社,為林農發展、壯大產業提供配套服務。按照適地、優生、效益的原則,推進林木種苗基地建設,突出名優新特經濟林苗木、花卉的引進、繁育和推廣,每個國有林場建設2 hm2以上經濟林苗圃,銅川市建成千畝(66.7 hm2)種苗基地。支持發展林下經濟,鼓勵林糧間作、林禽共養、復合經營、休閑觀光等生態保護和高效經濟緊密結合的多種經營模式,抓好20個林下經濟示范點。

3.4 提高生態意識,促進農民增收

農業科技部門和當地政府要充分利用宣傳工具,普及生態林業建設模式知識,有計劃有步驟地培訓一批高水平的生態林業建設模式隊伍,進行實地指導和無償服務,并采取一定的傾斜政策,以利于生態林業建設模式的順利推廣。如對生態林業建設模式生產的產品允許自由購銷,并在收購價上給予優惠;在稅收上,按扶持發展、培植稅源的原則酌情處理;對開發性項目,在貸款、利率上實行優先照顧;對生態林業建設模式的技術、信息、疫病防治等各項服務實行無償和抵償,對生態林業建設模式的建材、原料、飼料、良種、農藥、化肥、薄膜等物資力求保證供應等。

生態林業建設模式主要是在生態與經濟問題均較嚴峻的情況下開展的,丘陵山區人民生態意識淡薄、造林周期長,加上資金、技術不足,要同時解決生態和經濟問題是不容易的,只有充分認識并正視這些難度,才可能使生態林業建設奏效,提升林業產業發展水平,促進農民增收。推廣先進適用的干雜果加工技術,開發以干雜果為原料的食品、油脂化工產品、工藝品,推進干雜果產品由單一的食品功能向保健品、化妝品、醫藥用品等多功能延伸。支持龍頭企業在干雜果集中產區建設果品貯藏庫,使全省果品貯藏能力達到總產量的60%以上。加大紅棗、花椒烘干設施建設,使基地縣烘干能力達到總產量的50%以上。堅持政府扶持、部門指導、市場運作,積極發展農民專業合作組織。支持農民專業合作組織開展技術推廣、科技培訓、市場營銷等經營服務活動,參與實施有關的建設項目。農民專業合作組織開展核桃等干雜果經濟林生產經營活動,根據國家規定享受免征、減征企業所得稅、增殖稅等稅收優惠。堅持“誰有能力誰牽頭,誰是龍頭扶持誰”的原則,培育發展一批競爭力和帶動力強的龍頭企業。按照產業鏈條長、資源利用率高、科技含量高、產品附加值高的要求,推進優勢產品向優勢企業集中,打造核桃等干雜果經濟林企業群體和產業集群。

[1]李永紅,高照良,彭珂珊.中國耕地資源保護與可持續利用研究[M].北京:中國言實出版社,2011.

[2]高照良,張曉萍,彭珂珊.黃土高原地區淤地壩建設及其規劃研究[M].北京:中央文獻出版社,2007.

[3]崔國強.關于銅川市森林資源保護的幾點思考 [J].陜西林業,2011,15(5):14-15.

[4]常振榮.銅川市森林資源動態變化與分析評價 [J].陜西林業科技,2009(2):117-120.

[5]林業部調查規劃院.森林調查手冊[M].北京:中國林業出版社,1981.

[6]高照良.新疆水土保持生態補償理論與實踐研究 [M].成都:四川科技出版社,2013.

[7]蔣敏元.以生態環境建設為主體的新林業發展戰略構想[J].北京林業管理干部學院學報,2002(2):100-103.

[8]銅川市統計局.銅川統計年鑒(2008—2013)[M].北京:中國統計出版社,2008—2013.

[9]丁圣彥.生態學[M].北京:科學出版社,2003.

[10]李小剛.澤州縣生態園林村鎮建設的實踐與思考[J].山西農業科學,2008,36(10):79-80.

[11]周方鑫.江西丘陵山區生態林業建設的模式及應用分析[J].上饒師范學院學報,2002(3):93-97.

[12]岳亞庫.宜君縣林下經濟發展情況的調查與分析 [J].吉林農業·C 版,2013(1):138-139.

[13]高照良,彭珂珊.西部地區生態修復與退耕還林還草研究[M].北京:中國文史出版社,2005.

[14]柳小平,王理德.園林綠化大樹移栽成活及撫育管理技術措施探討[J].中國農業信息,2012(12):93-99.

[15]胡萬銀.大樹的移植技術及養護管理 [J].山西林業科技,2002,3(1):38-39.

[16]李智勇,樊寶敏.21世紀中國林業發展的生態文明觀[J].北京林業大學學報:社會科學版,2004(3):56-58.

[17]中華人民共和國林業局.2012年暨“十一五”全國森林公園建設經營情況[EB/OL].[2011-04-27].http://slgy.forestry.gov.cn/portal/slgy/s/2452/content-476116.html.

[18]任德智,葛立雯,同延玲,等.陜西省宜君縣森林碳密度及空間分布格局研究 [J].西北農林科技大學學報:自然科學版,2013,41(5):155-162.

[19]賀萍.林業外來有害生物研究的國際比較與實證分析[D].北京:北京林業大學,2010.

[20]楊朝興.淺談發展民生林業的著力點:以河南省為例[J].林業建設,2013(1):5-6.

[21]銅川市林業局.銅川市現代林業發展規劃(2011—2020年)[EB/OL].[2012-12-16].http://www.forestry.gov.cn/portal/main/s/102/content-526494.html.