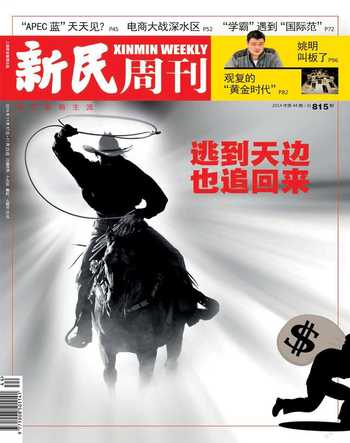

勸返:境外追逃的中國特色

楊江

“獵狐”盡管針對的是經濟犯罪嫌疑人,但卻有著重大的政治意義。某種程度上,可以將“獵狐”理解為境外追捕貪官的前奏。

那么,“獵狐”積累了怎樣可供參考的經驗?

新民周刊記者專訪了上海市公安局經濟犯罪偵查總隊六支隊隊長李公敬。

歐美是追逃的難點

《新民周刊》:公安部在今年7月發起了針對在逃境外經濟犯罪嫌疑人的緝捕專項行動“獵狐2014”,上海面臨怎樣的工作壓力?

李公敬:今年1月1日,我們曾對整個上海出逃境外的犯罪嫌疑人進行過統計,幾乎都是經濟犯罪嫌疑人,其中85%以上歸屬經偵部門管轄。在逃境外犯罪嫌疑人較多,長久不能歸案,案件就遲遲得不到了結,一些案件甚至引發老百姓上訪,對老百姓無法交代,直接關系到民眾對政府的信心與社會穩定。

這樣的背景下,上海在今年1月1日請示公安部開展了境外追逃“上海行動”,到7月份“獵狐2014”開始,我們已經歸案了14名,“獵狐”行動開展至今又抓獲22名。這個數據較往年有很大的提升,往年,我們每年緝捕歸案的在逃境外犯罪嫌疑人約在10名左右。

《新民周刊》:上海往逃境外經濟犯罪嫌疑人都有怎樣的特點?

李公敬:一個是持有外國籍與港澳臺籍的嫌疑人眾多。我們統計了一份境外逃犯的名單,其中33%左右持有外國及港澳臺籍。涉嫌的罪名較多,包括合同詐騙、信用卡詐騙、信用證詐騙、挪用資金、詐騙、職務侵占、集資詐騙等,案值過億元的有3%,5000萬元至1億元的占1%,1000萬元以下的占25%。

另一個是出逃時間較長。在這份名單中,出逃10年以上的接近總數的一半,其中共四分之一左右逃往了追逃難度大的歐美及大洋洲國家,占其中的大多數。從實踐看,出逃時間越久,追逃的難度也就越大,遣返的幾率也就越低,表明我們的追逃難度仍然巨大。

《新民周刊》:排在出逃方向前幾位的分別是哪些國家或地區?

李公敬:從全國層面,出逃方向有著明顯的地域特征,如福建很多逃往菲律賓,廣東很多逃往馬來西亞,黑龍江很多逃往俄羅斯,云南廣西很多逃往越南,而上海,只能往遠處跑。上海地區排在前三位的出逃方向是美國、澳大利亞、加拿大,其次是我國臺灣與香港地區。

這與別的省份嫌疑人較多逃往亞洲地區不同,上海“獵狐”行動中緝捕回來的22名嫌疑人,只有4人是逃往東南亞國家的。

《新民周刊》:這也決定了上海“獵狐”的難度更大?

李公敬:是的。目前東南亞地區除了新加坡與我國的港澳臺地區,其他國家或地區都開展順利,比如泰國,有時候我們的協查函件,他們一個星期就回復了,境外警務合作能有這個速度已經很了不得了。但是在我國香港地區,尚未理順這方面的協助關系,有些對象躲在那里,我們即便看到了也不能采取行動。歐美的協作更難,不要說協助抓人了,就算調查犯罪嫌疑人的資料,也要經過很長時間,甚至杳無音訊。比如美國、加拿大、澳大利亞。原因很多,包括司法體制不同、尚未與中國簽訂雙邊引渡條例,還有政治層面的問題。

一個逃犯一只風箏

《新民周刊》:盡管面臨諸多困難,中國“獵狐2014 ”仍舊碩果累累,這是什么原因?

李公敬:這與我們國家在國際上的話語權提升有關,我們國家目前已經與189個國家建立了警務合作關系,向27個國家的30個駐外使領館派駐了49名警務聯絡官,沒有警務聯絡官是很難開展工作的。

警務聯絡官為境外追逃工作的開展創造了有利條件。以前中國警察出去辦案都是找駐外使領館的武官,但武官是部隊派駐的,對警務工作的了解還是不夠。以往沒有這些條件,辦案基本走不出去。因此境外追逃主要靠勸返,真正出去抓回來的很少。即便抓回來的也主要在東南亞等關系較好的國家,通過個案的司法協助。沒辦法形成今天這樣的國家行動。

所以我深刻體會到,這與國家的綜合實力、國際形象和聲譽的提高有很大關聯,現在很多國家還主動尋求與中國開展警務合作。

《新民周刊》:上海較多在逃嫌疑人逃往歐美,您剛才也說了這些國家和地區追捕難度最大,怎么實現歸案?

李公敬:經偵案件與刑偵案件不同,很多都是預謀性的,案發前就做好了出逃的準備,因此一旦案發,公安立案后發現人已經出逃了。逃出去后,他們就嘗試變換身份,加入他國國籍,更改姓名,就這樣“洗白”了。對逃往美國、加拿大、澳大利亞等國的犯罪嫌疑人,現階段還是無法在境外抓捕,只能勸返或者查到他的新身份通過邊控待其重返境內時實施抓捕。

下一步我們要想辦法走出去勸返,我曾去加拿大勸返過,我的經驗,當面勸和電話勸效果完全不同。我當時與嫌疑人在領館面談了20分鐘,他有什么要求或者顧慮,我能答應什么,不能答應什么,坦率告訴他,我對他講,你的根在中國,親人在中國,再加上中國的發展機會更大,只要回國投案,就可以結案,爭取從輕處理,否則永遠都沒辦法回國,即便你已經加入了加拿大國籍。

這名嫌疑人對我說,以前我們雖然通了很多次電話,但這一次面談,讓我感受到了上海公安的真誠。最終他選擇了投案自首。

《新民周刊》:要規勸,你首先要找到他。

李公敬:一個逃犯相當于一個風箏,他人在國外,但線在國內,通過親人總能找到他。

親情的力量

《新民周刊》:親情的力量難道就真的這么大?此外,這些年一些經濟犯罪的罪名與量刑也有所變化,十多年前很嚴重的一個罪名,現在可能已經不算什么,或者量刑上變輕。出逃者愿意回來,是不是也與這個背景有關?

李公敬:我感覺他們愿意回來歸案主要還是源自想回家的意愿。前幾年一個騙子回來自首,當晚我們給她辦理了取保候審,她到家看到自己的母親就跪下了,后來她對我們說:“人想人,是會想死人的!”因此,我們認為勸返是很重要的手段,而且考慮到辦案的成本,我們也盡量選擇勸返。我們后來將那名女嫌疑人的案例拍成影像,發放給所有在逃嫌疑人家人,讓他們寄給嫌疑人。很多家屬有意愿幫我們勸返,確實也有嫌疑人看到片子后回國歸案。

每個案犯在外逃亡的處境不一樣,出去時帶了很多錢,還能生活,但錢一旦花光,處境就艱難了。即便生活上沒問題,至少心理上也是心驚膽戰,有些被國際刑警組織發了“紅通”還要躲避警察。其實很多案件,我們并沒有發“紅通”,因為與刑偵案件不同,經偵案件不一定是犯罪,可能就是糾紛,但是他只要出逃,我們必然將其列為追逃對象,其實他只要回來,提供合理的解釋,或者積極解決問題,是不一定構成犯罪的,即便構成犯罪,也能得到從輕處理。所以案件的走向,與他的一念之差有很大關聯。

我們對嫌疑人講清楚其中的要害,因此勸返率很高。上海在“獵狐”行動前,通過勸返歸案的占到七八成,在“獵狐”行動中,勸返的也占到近一半,據我的了解,很多省份也是如此。

《新民周刊》:可以預見,中國國際警務合作將會更趨頻繁,更多的中國警察將會走出國門辦案,你認為還需要在哪些方面提升能力?

李公敬:在我們建交的國家中,真正派駐警務聯絡官的比例還不是很高,只有30多個,因此,有必要在這方面繼續加強。當然,公安隊伍本身也必須打造一支能夠勝任、走得出去的隊伍,上海市公安局經偵總隊在隊伍建設方面,引入了更多專業的人才,一些警員甚至可以直接用英文做筆錄。